首・肩の痛み 首・肩の痛み |

|

以前は40代の方に多かった肩コリ、首から肩にかけての痛みを訴える方が最近では、30代、20代にも非常に多くなっています。

文明の利器であるパソコンの影響は多大なものがあります。

オフィスでは勤務時間のほとんどをパソコンを凝視しているという現状では当然の結果といえるでしょう。

うつむくと首の後ろの筋肉に負担がかかり、それが徐々に強張ってくると首の骨(頸椎)が本来は少し湾曲しているものが硬直した筋肉に引っ張られて直線的になってしまうのです。

筋肉に緊張に加え、心の緊張も大きな要素です。仕事や人間関係のストレスが肩にずっしりと覆いかぶさっていることも多くみられます。

肩部分だけでなく両肩甲骨間の痛みを訴える場合はその表れです。

首、肩甲間部の痛みだけにとどまらず、腕や指の痛み、しびれ、めまいや頭痛、うつの原因にもなってしまいます。そのようなひどい状態にならないうちに針灸治療をすることが肝要です。

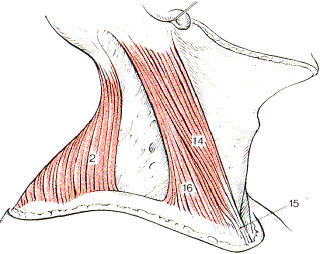

後頭骨から首の骨にかけて付着している筋肉は下図の筋肉以外に1.頚長筋2.頭長筋3.前斜角筋4.中斜角筋5.後斜角筋6.頭板状筋7.肩甲挙筋8.菱形筋などがあり、微妙な首の動きに対応しているのです。繊細な筋肉が多い分疲弊しやすいといえます。

|

胸鎖乳突筋は鎖骨と胸骨に始まり耳の後ろの骨(乳様突起)に停止します。頭を動かす重要な筋肉です。首を傾けると痛い時、首が回らない時は、この筋肉が炎症を起こしています。

僧帽筋は後頭部、頸椎、胸椎から始まり、肩から鎖骨の1/3部分を広く覆っています。頭を回し、後ろに傾けるだけでなく、腕の挙上や肩をすくめるようなしぐさなど広範囲の動作に関わっています。

治療法としては、胸鎖乳突筋と僧帽筋は最も重要な治療箇所です。その他に頸椎に付く上記のさまざまな筋肉への刺針と、痛みのもととなる頚の後側と横側、そして骨の付近にある筋肉に刺針します。それにより頸椎から出ている神経根近くの筋肉を弛めることが目標です。

首の筋肉を鍛えよう!

首の筋肉は他の筋肉と違って鍛えるのが難しいですが、無理なく強くする方法をアドバイスしております。

|

胸鎖乳突筋と僧帽筋

|

寝ちがえ 寝ちがえ

「寝違え」は、首を縮めることもせず、伸ばすような姿勢もせず、まっすぐ前を見る姿勢をとっていることが多いので、一見すると判らないことが多いです。

首回りを調べてみると、胸鎖乳突筋、斜角筋、肩甲挙筋などが硬くなっています。寝違いの場合は一筋だけでなく、以上の三筋以外に、頚の後に着く複数の筋肉まで痙攣して痛むことが多いのです。

複数の筋肉が障害されていれば、もっと大もと、つまり頚の神経の出口か、あるいは肩甲下筋のような複数の神経が通っている場所に問題が起きているのではないかと考えるのが普通です。

首周りの神経は、頚の中間部から出ています。頚の上部からは頭や頚に行く神経が出ているので、頭痛などでは

風池穴や完骨穴など上部の経穴を使って治療するのが一般的です。

「寝違え」の場合は、胸鎖乳突筋や斜角筋だけの痙攣ではなく、そうした筋肉へ行っている神経の大もとが圧迫されているため、表面にある筋肉群も痙攣して神経を挟みつけ、痛みを出していると考えられます。

したがって、表面にある胸鎖乳突筋、斜角筋、肩甲挙筋などへの刺鍼だけでなく、頚の後側と横側、そして骨の付近にある筋肉に刺針します。それにより頸椎から出ている神経根近くの筋肉を弛めることを目標としています。

。

経絡を考えた治療法では懸鐘、落枕穴、後谿などを取穴して運動刺鍼する場合もあります。

五 十 肩 五 十 肩 |

-

- 五十肩は肩の疾患のようですが、肩関節の疾患と言えます。正式な名称は「肩関節周囲炎」です。

-

- 五十肩は肩関節の周囲に痛みがあり、頚に痛みがあるわけではありません。後頚部や斜角筋、棘上筋、肩甲下筋、烏口腕筋へ刺鍼することは、直接の痛みが現れていないため、思いつかない刺鍼点になりますし、また刺鍼方法も知らないため、鍼が肺に入って気胸を起こす可能性があるかもしれません。

当然にして3つの斜角筋、肩甲挙筋、頚後部の筋肉群、棘上筋、肩甲下筋、烏口腕筋などだけではなく、棘下筋、大小円筋、三角筋、上腕二頭筋、上腕三頭筋、大胸筋、大小菱形筋も肩関節の痛みに関わっています。

-

|

|

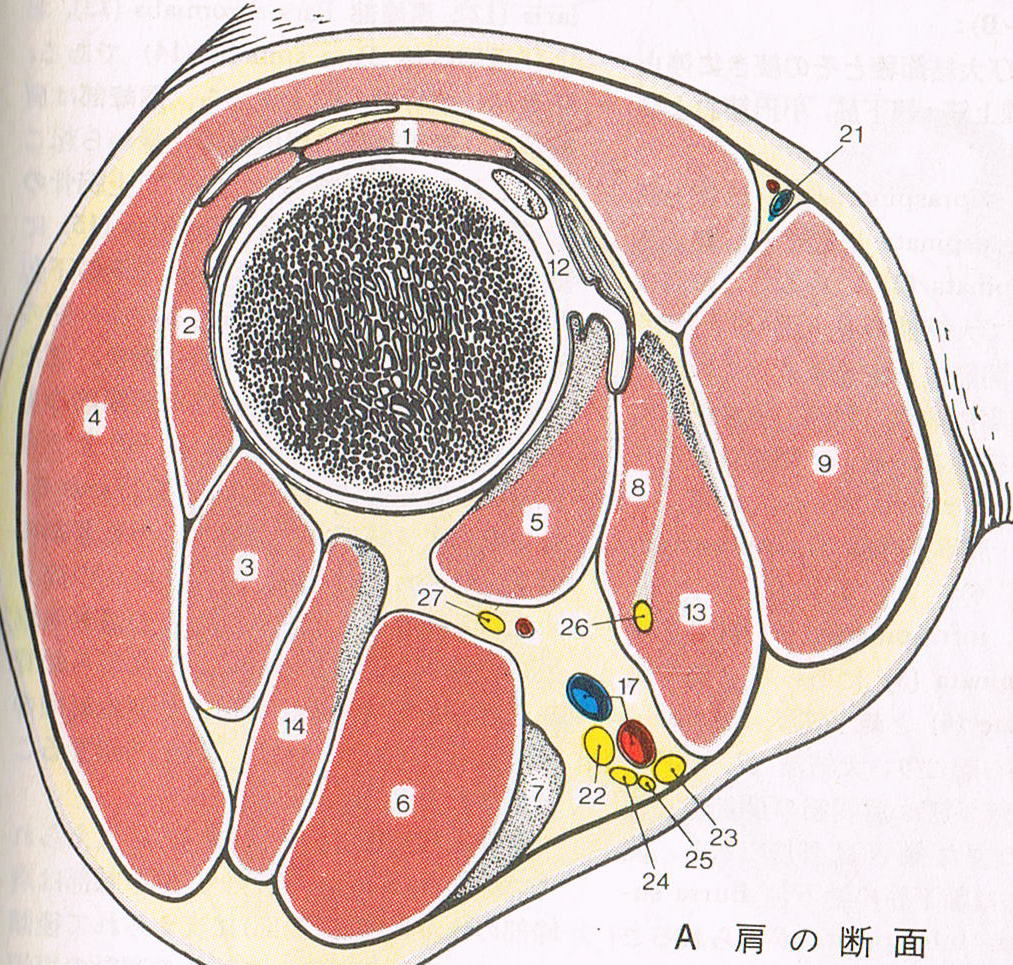

肩関節の断面図

肩関節は最も可動域が広いため、関与する筋肉の数も多いのです。

五十肩は一つの筋肉だけに炎症や障害がおこるのではありません。

二つ、三つまたはそれ以上 (すべてのの場合もありうるのです。 )

五十肩の治りにくさは障害された筋肉数の多さが原因なのです。

肩前面の痛み、後ろ側の痛み、上部や側面、脇の下の痛みもあります。

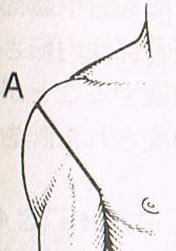

右はAのラインでの切断図→ 右はAのラインでの切断図→

- 肩関節の筋肉

-

- 1.筋上筋2.棘下筋3.小円筋4.三角筋5.肩甲下筋6.大円筋7.広背筋8.烏口腕筋9.小胸筋10.大胸筋以上の筋が上腕骨に付着しています。また背側の大菱形筋,小菱形筋,肩甲挙筋,前鋸筋上腕につく上腕筋、上腕二頭筋、上腕三頭筋、ほかに鎖骨下筋や、僧帽筋胸鎖乳突筋、斜角筋なども関係しています.

| 三角筋部の刺鍼 |

|

三角筋は.肩関節のもっとも重要な外転筋です。約90°までの外転を可能にします。肩先、鎖骨、肩甲骨にも付着しているので腕を内転したり内旋したりもするので、痛みの範囲が広いのです。

上腕部分には長めの針を使い、内側から外側にかけて、平行に何本か貫くほどに刺します。 (※すべての方に同様にするわけではありません。) |

|

|

|

|

五十肩は上の図を見てもわかるように問題を起こす筋肉も多く、頸椎や胸椎も関係しているので、当然刺針する個所は多くなります。

当院では、痛みを訴える場所だけの治療ではなく、元になる部分、つまりその部分の痛みを感じさせる神経が出る根元部分(頸椎、胸椎の外際)と、患者さんの訴える痛む部分に刺鍼し、15~20分留め置きます。

右は頸椎、胸椎、三角筋部分肩峰部分に刺鍼した状態です。 |

|

外回りの穴で緩まない場合 外回りの穴で緩まない場合 |

|

|

烏口腕筋、小胸筋の付着部の烏口突起、広背筋などの付着部である脇の下に刺鍼します。腕を挙げているのがつらい場合が多いので、パルス(低周波)を使い、鍼をとどめておく時間を短縮します。

|

|

|

|

|

|