総合案内

うつ病の島皮質発症仮説 2025年12月

要約:

島皮質は進化的には古い部位に属するが、高度な感情・認知機能を取り扱うことによって、新しい機能的側面を持つ特異な神経領域として評価されている。

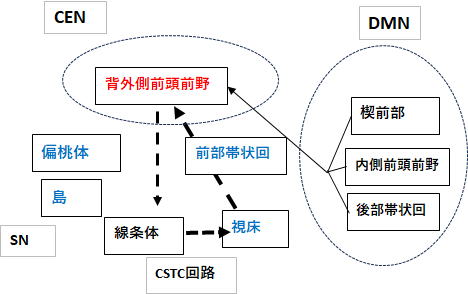

島皮質はSN(セイリエンスネットワーク)の中核とされるが、それは島皮質は脳内各神経部位から、環境情報・身体情報・社会情報・感情情報を集め、整理して背外側前頭前野(DLPFC)に送り、これによって心理モードの変換が行われるためである。

島皮質からDLPFCへの情報提供は、整理され要点を得ている必要があり、DLPFCの処理負荷に対応して、おそらく3件以内に集約される。件数の違いは、島皮質とDLPFCが対応すべき、脳神経課題の重要度、緊急度、ATPの配分構成によって決まる。

うつ病は1件のコマンドに集約される。それは、DMNに否定的思考の循環をさせ、それ以外の行動欲求を停止させることである。

1. 島皮質と背外側前頭前野(DLPFC)

DLPFC(背外側前頭前野)はCEN(中央実行ネットワーク)の中核組織であり、目標指向性の行動や情動制御など高次認知機能を担っている。またCSTC回路の始点でもある。島皮質同様、DLPFCも脳内各神経部位と緊密な連絡網を有していて、ココロの制御機能がこの部位にあるとも考えられる。

島皮質は認知情報の一次集約地点として、情報を統合し整理し、その時点での最重要課題をDLPFCへ送付する。DLPFCはそれを高次演算処理して最適解を導き、CSTC回路に行動計画を流す。 同時に必要なセロトニンやドパミン量の間接的調整を行う。

2. 島皮質が注目する重要課題

島皮質が重要課題として認識してDLPFCへ送付する情報は次の4点に集約される。

1 対立・葛藤(神経部位間 時間軸)

2 障害補償

3 緊急性

4 ATP減少

1

対立・葛藤とは、接近・回避問題と言い換えることもできる。つまりは、獲得するか逃げるかの選択

である。これは、神経部位間と時間軸間の対立・葛藤問題である。

まず神経部位間の対立であるが、社会的倫理や社会感情と短期的報酬との間の葛藤に代表される。職場

の最繁忙期に腹痛と偽って、趣味の大会に参加するか否か。これは側頭極(社会的倫理)と側坐核

(短期報酬)との神経部位間の相克である。

また葛藤は時間軸間の問題でもある。短期(数時間)、中期(数か月)、長期(数年)のタイムスパ

ンの中で今何を選択するか。この点、動物は獲物を刈るか(接近)、逃げるか(回避)の生存上の二択 に集約されるが、人間の場合には、これに加えて社会倫理、人間関係、生きがい、等の要素が付加さ

れるので選択の組み合わせは無限となる。

2 障害補償とは、脳内障害部位の発生に対する脳神経システムの対応である。他の神経部位で代替する

ことになるが、新たな神経回路の設定が必要になるし、完全に代替できる訳ではない。うつ病を例に

とってみても、コルチゾールによる海馬の損傷、慢性的脳内炎症による萎縮や機能障害が認められてい

るし、脳卒中後にも比較的高頻度でうつ病を発症する。

3 緊急性は島皮質が処理すべき最重用課題であり、感覚情報として島皮質に伝えられる。クマを見れば逃

げるし、腹痛があれば原因を考え対処法を考える。当然ながらこれらのケースでは、島皮質からDLPFCへ

の情報提供は現状回避の行動指示だけである。

4 ATP減少

脳は体重の約2%しかないにもかかわらず、全身のATPの約20%を消費するほどエネルギー需要が高い

臓器 であるが、その大半(50%以上)はココロの維持に用いられている。一方で、感情・思考・行動

計画に用いる認知機能は5%にすぎない。

島皮質は、「認知機能とココロ」のATP消費割合を常に把握していて、その割合が変動した時にその情報

をDLPFCに流して必要な行動を促す(仮説)。数学の問題に集中して取り組んだ後、疲労感を感じ、散歩

したり音楽を聴いたりするのがこれにあたる。ところで、上述の数学の話は、認知作業にATPを過大に

消費 することによる、ATP消費量割合のココロと認知機能の微妙な変化によって生じるが、一方で島

皮質は、ATP生産能力減少によるケースにより敏感に 反応するようになる。

ATP生産能力減少は次のようなケースで生じる。

(1)産後における、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの急激な減少。

(2)慢性的な脳内炎症

(3)ストレスや睡眠不足

3. 島皮質からDLPFCへの情報提供

島皮質は脳内各部位から情報を収集し、それらを整理してDLPFCに通知する。DLPFCはこの情報をもとに

思考し、解決策を見つけ、行動計画としてCSTC回路に流す。ここで重要なのは、島皮質がDLPFCに伝える

データ(情報内容)の個数である。なければ0であるが、多くても3個までだと予想する。それは4個

以上になると、DLPFCのデータ処理負荷が過度に高まってしまうからである。 特筆すべきは、データ数に

よって島皮質とDLPFCの関係性が変化することである。

(1)3個のケース ノーマルケースで島皮質はDLPFCへの情報提供者である。

(多少の空腹感・受験勉強しなければ・息抜きでゲームしたい)→島皮質はA君の現時点での体内情報

をDLPFCに伝え、DLPFCは何をすべきか決定する

(2)2個.のケース 島皮質はDLPFCへ注意勧告する。

(一流企業の社員 しかし仕事がきつく能力を超えている) → 仕事を継続するか辞めるかの葛藤 → ストレスによるATPの減少

島皮質は葛藤状態の存在と脳内エネルギーの減少をDLPFCへ伝えるとともに、葛藤解消法をDLPFCへ

勧告する

(3)1個のケース 島皮質はDLPFCへ行動命令を出す

クマがこちらに突進してくるのを見つけたら、島皮質はDLPFCへ行動命令を出します。逃げろ!

1個のケースでは、旧脳システムが新脳システムを管理する逆転現象が生じます。

4. うつ病の発症原理

以上の内容から、うつ病の発症原理は次のようになる。

うつ病はある種の環境要因(仕事の過重な負担、人間関係のトラブル、財産や健康の喪失、等々)が引き

金になって下記(1~3)が同時に互いに影響を及ぼしながら、扇子を広げた形のように末広がりに

問題が拡大していく

1 対立・葛藤(神経部位間 時間軸)

例えば、仕事を辞めるか続けるかの悩みはエンドレスになりやすく精神的疲労が蓄積していく

2

障害補償 コルチゾールによる海馬の構造的・機能的変化や炎症性サイトカインの分泌による神経機能

への影響

3 ATP減少

(1)産後における、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの急激な減少。

(2)慢性的な脳内炎症

(3)ストレスや睡眠不足

新脳と旧脳の関係は、一方的に「新脳が旧脳を管理下におく」ことではなく、互いに監視・管理し合う

関係といえる。

うつ病は、上述の1~3が複雑に絡み合いながら末広がりに進展してゆく。そのため、新脳

(特にDLPFC)はその解決策に相当量のエネルギー(ATP)を費やすが、一向に好転しないため、

ついには疲弊してその機能は低下してしまう。この状態を監視していた旧脳(島皮質)はそこに

危険性・緊急性が生じていることを認識し、遂には禁断の行動命令をDLPFCに伝えることになる。

「認知機能対ココロの消費割合を元にもどせ」→ どうゆうことか。

まず腹側被蓋野からのドパミン放出を抑制する。これによって行動欲求が減じて行動計画を立てなく

なる。行動しないと感情を感ずることもなく、人間関係を維持する欲求もなくなる。 「行動しない・

考えないこと」で直接的にATP消費を抑えることができるが、さらには心の葛藤とストレスが減じるこ

とで、コルチゾールによる海馬の構造的変化も抑制することができる。

さらには心理モードをDLPFC主導のSN(セイリエンスネットワーク)から、内省中心のDMN(デフォル

トモードネットワーク)へ切り替えて、自己批判・後悔の逡巡回路に入りこませてしまう。

これはいかにも辛いことのように思えるが、一方でDLPFCを休ませ、ATP消費を最小限に留める仕組

みであるとされる。

このように、うつ病は、継続する脳内対立構造に対する、島皮質からDLPFCへの行動是正命令によって

生じ、その行動命令に対する適応的行動が、うつ病の症状となって顕在化する。

、