第1章 強迫症 総合案内

第4節 強迫症の病態論 その2

(20歳前後に発症する強迫症)

強迫症の発症時期は二峰性といわれていて、10歳と20歳にピークがあります。10歳前後に発症のピークがある小児発症型については、前節で説明しました。

この節では20歳にピークがある強迫症の型について説明します。この時期に発症する型としては、洗浄系と確認系が多いとされています。またこの時期に発症する強迫症の傾向として遺伝因子に加えて環境要因が強いとされます。つまり家庭環境やライフイベントに発生する不安(ストレス)です。

さてこれから、発症メカニズムに入っていきたいと思いますが、その理解のために必須の精神システムがありますので、まず最初にそこから入ります。

(脳の3つのモード)

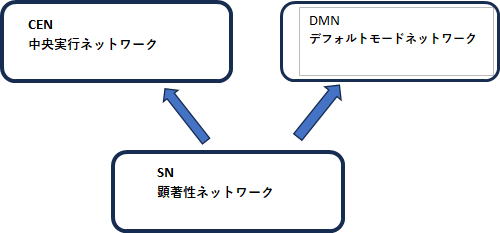

脳には3つのモードがあるとされています。上図

中央実行ネットワークは、与えられた課題に集中して取り組んでいるときに働くモードです。

デフォルトモードネットワークは、無意識に何かを考えているような状態で、ボーとして色々な考えが自然に頭の中に思い浮かびます。顕著性ネットワークは、CENとDMNの切り替えを行っています

(強迫症発症のメカニズム)

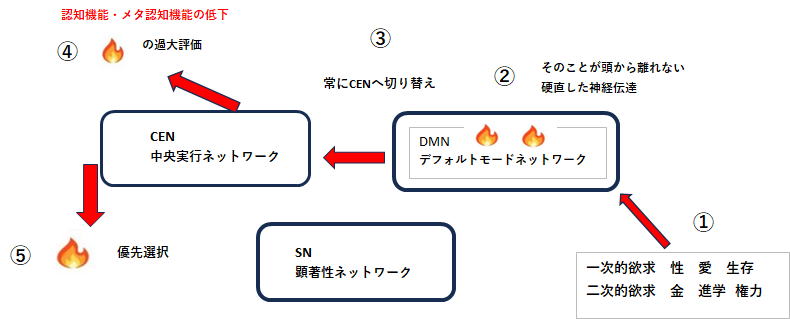

それではこれから私の考える強迫症の発症メカニズムを上記3つのモードを利用して説明します。

強迫症の根源的な理由は、生物の原初的な欲求(生存・性・愛)などの不充足感に端を発していると思います。死の恐怖や満たされぬ愛情欲求などが心の奥底に追いやられてます(①段階)。一方で代償的な二次的欲求(金・進学・異性・権力)は意識下に表れます。何を価値感の上位に置くのかは家庭環境などに影響されます。隠されている根源的な欲求が強ければ、二次的欲求も強く、彼らの行動を強く支配するようになりますが、全て順調にいくわけではありません。受験・進学・結婚・出産などの大きなライフイベントの周辺時期に葛藤・不安を起こす出来事に遭遇するかもしれません。

これがDMNに反映されます。ぼんやりしている時でも、常にそのことが頭から離れなくなり、神経細胞レベルでも硬直した神経伝達(過剰興奮)が生じます(②段階)。すると顕著性ネットワークは常にCENへと切り替えを行います(③段階)。そうするとCENは対応策を強制的にプランニングする必要に迫られます。しかし、いつも適切な対処法があるわけではありません。そしてそこに葛藤が生じ、きりのない焦燥感にかられます。CENは常にプレッシャーを受けます。

このような状態が長く続くと、認知のゆがみ・メタ認知機能に障害が生じます(④段階)。 正しく判断できなくなり(認知のゆがみ)、自分の認知機能に自信が持てなくなります(メタ認知)。

認知のゆがみの具体例は、

・白黒思考(二分思考) 全ての物事を白か黒ではっきりさせなければ気が済まないことを言いま

す。手を石鹸で洗った後、どう考えるかです。強迫症の人は汚れが落ちたか否かの白黒で考え、

「これで大分きれいになった」と考える心の柔軟性がなくなります。

・論理の飛躍 ほとんどありえないことを想像してリアリティを感じる。スーパーのレジ袋が風で飛

んでいってしまった→その袋が走行中の車のフロントガラスに絡みつく→交通事故を起こす→私は

犯罪者になる

・心のフィルター ネガティブな情報だけを拾って、ポジティブな情報を見落としてしまうことです。

さらには、メタ認知のゆがみの典型的な例は。

・車の運転中にちょっとした異常音を感じる→もしや人とぶつかったのではと思い車を止めて確認す

る→何もない→運転する→確認もれはなかったかと心配→車を止めて確認→以下この繰り返し

・この確認ループは鍵のかけ忘れの心配も同じです。要は自分の確認能力に不安を感じ自身の認知能

力に自信をもてないことです。これがメタ認知のゆがみです。

これらの認知やメタ認知のゆがみがどうして生じるのかはよく分かっていないそうです。ただし、そういうことが起きるであろうことは理屈ぬきに理解できます。

(強迫症の発症)

さて上記①~④の心理特性が発生してしまうと、それがどう強迫症に結びつくのでしょうか。

まず理解すべきは、前頭葉が行動命令を出す主体であり、前頭葉に送られてくる複数の行動命令案から、選択基準に基づいて一番評価値の高いものを選択するということです。つまり選択するというフィルターがあって、強迫行為を選択し続けることも、止めることもできるということです。

それでは選択する基準は何かとなりますが、ここでは、(行動の正負の絶対値×時間軸に対する割引率=現在価値)の計算式で現在価値を決める単純化したモデルを採用すると、次のようなことが分かります。(各項目の現在価値の割引率は、報酬はドパミンが、忌避行動はセロトニンが行う)

例1 1年後(時間軸)の10万円(絶対値)は現在いくらの価値があるか。割引率が9割だと1万円

、割引率5割だと5万円

例2 20年後に肺がんに罹患する恐怖指数10000 今1服する恐怖指数0.1

例3 意中の人と恋仲になる幸福度100 今日デートできる幸福度5

これらのことから、ABCが予想されます

A 現在価値は、貨幣価値、恐怖指数、幸福度など基準が乱立するが、脳内でそれを統一基準に照ら

して比較する計算方法がある

B その計算方法は個人の価値観と経験に対応している。また状況(時間軸)に応じて(例えば空腹

か否か)変化する。

C ABにより前頭葉は複数の候補から行動を選択する

さて以上の内容から、強迫症状(洗浄系)を選択し続けるかの理由が分かります。

1 手に汚れがつくと感じる。←普通の人だったら全く感じないレベル。しかし、認知のゆがみがあ

るのでそれを拡大解釈(恐怖)する

2 手を洗う←普通の人だったら1回洗えば満足する。しかし強迫症患者はまだ洗い残しがあると感

じ、白黒思考により全く満足できない。

3 もう一度手を洗うかどうかの判断は?→普通の人は他にやるべきことがある。 しかし、強迫症

患者は細菌に対する拡大解釈(恐怖)により手洗いを選択する

4 以下繰り返し

続いて確認系はどうでしょうか

1 運転中ささいな音を感じる→ひょっとして人と接触したかもしれない(論理の飛躍)

2 車からおりて確認する→大丈夫

3 再び運転するが、確認もれはないのかと不安(自分の認知機能に自信がない=メタ認知機能の

低下)

4 車からおりて確認する→大丈夫 以下繰り返し

洗浄系も確認系も、行為の繰り返しが目につきますが、むしろ問題なのは、なぜその行為を選択したかということです。これは今みてきたとおり認知機能・メタ認知機能の低下がその背景にあります。これによって強迫行為の対象が過大評価され優先選択され、結果、強迫行為が連続してしまうのです(第5段階)。

(遺伝子的背景)

この基本構造に加えて、皮質から線条体へと行動命令を投射するグルタミン酸神経回路のグルタミン酸が過剰状態になっているとの研究報告があります。この背景にはグルタミン酸トランスポーター機能の低下、つまりは遺伝因子の影響があると予想されています。強迫症と遺伝子異常で検索するとグルタミン酸トランスポーター異常が圧倒的に多いのが分かります。このトランスポーターの異常によりグルタミン酸神経回路のシナプスにグルタミン酸が過剰になり、これがカラ情報となって小児期強迫症の原因になるとの予想は前章で述べました。同様に過剰のグルタミン酸が洗浄タイプの強迫症にも何らかの関与があると当然考えられます。

(治療法)

それでは治療面はどうなのでしょうか。これについては、まず上記の内容から難しい側面があるとの認識から始めたいと思います。第一に無意識下の不安に原点が見いだせること、第二に遺伝子的背景が考えられるからです。

無意識下の不安は思春期以降のストレス蓄積によって具体的な不安対象になって顕在化してきます。それがデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)内に侵入してきて、いつもそのことを考えるようになってしまい、おそらく、神経回路もネガティブルートを形成してしまうのでしょう。これが心のプレッシャーになり何かに追われるような感覚に陥り、認知のゆがみを形成してしまいます。結果、考え方が強迫症を引き起こす方向へと変化してしまうのです。ここに、強迫症治療の難しさがあります。

つまり、薬で考え方は変えられないのです。それではどうしたら良いのかということですが、治療ガイドラインで基本的な方針は定まっています。まず抗不安剤(SSRI)で不安レベルを下げた後、行動療法を行い認知のゆがみ(考え方)を修正するのです。行動療法の本質は、①強迫的行為を行わない、そして②その環境に慣れる、であり極めて単純です。問題なのは貫徹できるかどうかのなのですが、難しいケースには精神病薬(ドパミンD2阻害剤)を使います。

さらに、遺伝子背景(グルタミン酸トランスポーターの異常)が考えられて難治性であれば、グルタミン酸阻害剤が使用されることもあります。

薬の力を借りながらも、精神力で強迫症の行動を止めること。そしてその生活に耐え慣れるること。結局、この精神疾患克服のポイントは、戦略感を持った精神力なのでしょうか。こう考えると強迫症とは「何て不思議な疾患なんだ」と感じます。