第1章 強迫症

第1節 ピッタリ系強迫症

要約

10代前半で発症する強迫症(ピッタリ系)は男児に多く、またADHDとの併発が多い。これは、長期ストレスによるカルシウム機能亢進が両者に共通するからである。

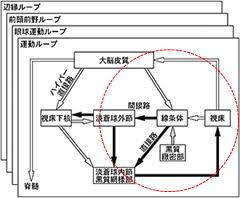

CSTCの線条体(主として尾状核)には抑制性PVニューロン網が存在し、大脳皮質から送られてくる行動計画(同期している)の入力先となり、線条体で処理可能な情報へと翻訳する。

抑制性のPVニューロンはCa2+ と結合しやすい性質をもつ。そのため過剰なCa2+ はPVニューロンに何らかの機能障害を生じさせ、大脳皮質からの行動計画が正しく翻訳されず単なるカラ情報となってしまう。

カラ情報は大脳皮質にフィードバックできないので、カラ情報を被殻ループに流し、乳幼児期の運動制御段階の行動に変換し、一次運動野に送って終了させる。つまり強迫症(ピッタリ系)は一次運動野による、カラ情報の代償的行動である。

(ピッタリ系強迫症とは)

ピッタリ系強迫症は強迫症のサブタイプの一つで、物事をピッタリと揃えたり、何かが正しく感じられるまで行動を繰り返す、という特徴があります。10代前半など比較的早期に発症し、そして男児に多いことが分かっています。またADHDとの併発が多いことから、発症原理に何らかのADHDとの共通性があることが予想されます。

著者はその共通性をストレスによるCa2+ の亢進と考えています。

※ 総合案内から アスペルガー症 自閉症 ADHD の 発症に関わる三位一体仮説を参照してください

ADHDの発症は、Ca2+ の過剰による一次運動野の亢進によって、同じく、ピッタリ系強迫症は線条体のPVニューロン(パルブアルブミン陽性細胞)のCa2+ の過剰による機能障害に起因すると考えます。

以下、この仮説を検証します。

(線条体の構造)

線条体(S)はCSTC回路の一部であり、大脳皮質(C)から送られてきた行動計画を翻訳し、線条体から続く経路(直接路と間接路)へと情報を流します。 そしてこの情報処理によって行動計画は実現可能性の高い内容に修正されます。

ピッタリ系強迫症はこのCSTC回路、特に線条体に何らかの機能障害が生じることから発生すると考えられます。線条体にはPVニューロン網があり、まずこの部位に皮質からの情報が入ってきます。

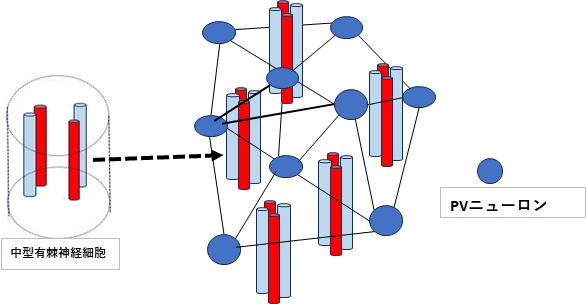

PVニューロン(パルブアルブミン陽性ニューロン)は抑制性ニューロンの一種で、神経活動の同期やリズムを調整し、効率的な情報処理を支える重要な役割を果たしています。PVニューロンは大脳皮質からの同期した情報に対してのみ翻訳作業(情報処理)を行います。そして処理した情報を線条体の GABA 作動性投射神経である中型有棘神経細胞に流します。

GABA 作動性投射神経は、ドーパミンD 1 受容体を発現し黒質網様部(および淡蒼球内節)へ投射する直接路神経と、ドーパミンD 2 受容体を発現し淡蒼球外節に投射する間接路神経の2種類が存在します。一般的には、報酬を伴う計画は直接路、罰(忌避)を伴う計画は間接路という区分けが成り立ちます。

上図は上記の線条体の構造を図式化したもので、重要ポイントは次の2点です。

① 直接路と間接路を複数内包しているコンテナが複数配置されている ※ 赤が間接路 青が直接路

② その周辺を抑制性のPVニューロン網が取り囲んでいる。

大脳皮質から同期して線条体に投射された行動計画は、PVニューロン網に入り、ここで情報が翻訳され

線条体(直接路か間接路)に流れていきます。線条体内では情報がより適応性のある情報に修正されて、 視床経由で、大脳皮質に戻ります。

(ピッタリ系強迫症の病態論)

ここからピッタリ系強迫症の病態論を説明します。

ピッタリ系強迫症10代前半の比較的若い年齢で発症し、男児が多い傾向があります。そして、この傾向はADHDや自閉症、アスペルガー症とよく符号します。著者はADHDや自閉症の原因として、ミトコンドリア セロトニン カルシウムイオンのストレス作用によって出現する三位一体仮説を提唱しました。そのうち、ピッタリ系強迫症との併発が指摘されるADHDは、「カルシウムイオンの一次運動野における過剰賦活」とする観点から仮説を提唱しました。 それならば、ピッタリ系強迫症とカルシウムイオン過剰は関連するのではないか。これが本稿の根幹をなす内容です。

上述しましたが、直接路と間接路を構成するgaba投射性の中型有棘神経細胞の周辺には、PV(パルプアルブミン)ニューロン網が張り巡らされていて、ここに大脳皮質から同期した行動計画が入ってきます。 PV(パルプアルブミン)は低分子の Ca2+ 結合タンパク質で、バルブアルブミンがカルシウムイオンと結合することで、細胞内のカルシウム濃度を調節する役割があります。

そこでAIに両者の関係について尋ねると、「カルシウム機能が亢進するとPVニューロンに異常が生じる可能性がある」との研究結果が数件報告されているとの回答を得ました。この研究結果を仮説に取り入れると、ピッタリ系強迫症の病態論は次のようになります。

皮質からCSTC回路を通じて行動計画が流れると、線条体のPVニューロン網に同期した情報として入力される。しかし、PVニューロン網はカルシウムイオン過剰により何らかの障害が発生していて、正常な翻訳作業が不可となり、皮質情報は単なるカラ情報となってしまう。 CSTC回路は、皮質の行動計画を辺縁系の情報を取り入れた線条体で修正して、再度皮質に戻るループを形成している。

そのため、線条体発生したカラ情報は皮質に戻すことはできず、被殻ループに入り乳幼児時代に行った行動に変換され、運動野に入りそこで償却される。決して行動命令発信元の皮質に戻ってきて内部モデルに組み込まれることはないのです。

※MSDマニュアル家庭版 小児と青年における強迫症および関連症群 から小児期発症の強迫症の典型的な症状をピックアップしました。

・様々な物を数える(階段など)

・椅子に座ったり立ち上がったりする

・特定の物を、常にきれいにして、きちんと並べている

・学校の課題を何度も訂正する

・食べものをきまった回数だけ噛む

一方で、乳幼児の遊びに、積み木(高く積み上げる 壊す また積む)や数遊び(1・2・3・4….と数を数えたり、声に出して歌ったりしながら『数』の概念を学ぶ遊び)があります。

両者を比べてみて下さい。私には本質的に同じ内容と感じてしまいます。そしてこれが、被殻ループによって表現される強迫症状であり、皮質からの行動命令翻訳プランからはじきだされた情報の代替行動なのです。