望遠鏡を発明した。

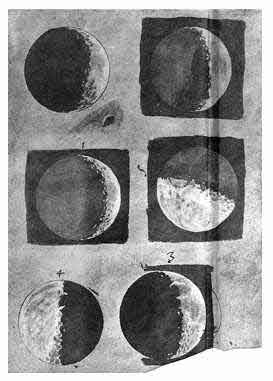

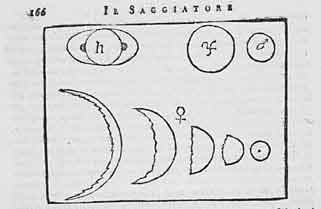

望遠鏡を宇宙に向け、木星の4つの衛星、月のクレーター、土星に耳がついているのを発見した。彼の発見した、木星の衛星は4つまとめて「ガリレオ衛星」と呼ばれている。小型望遠鏡で見ると楽しい。

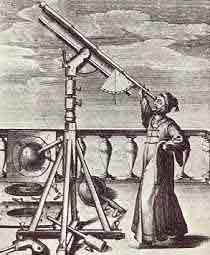

最初は軍事用に売り込まれた望遠鏡でしたが、イタリア人のガリレオ・ガリレイは、1609年に倍率3倍の望遠鏡を作りその筒先を宇宙に向けました。彼の望遠鏡はその後口径3.8cm、そして口径5.8cm、倍率も数十倍になりました。ガリレオはその望遠鏡で月のクレーターを観測したり、土星の耳(数十倍の倍率では輪と認識できなかったようです)、木星をまわる4つの星を発見し、その4つ星が木星を中心に行き来する様子を観測し、太陽系の縮図というべきものを見いだしました。人間の宇宙観を地球中心の天動説から地動説へと大転換する原動力となったのは、こうした初期の望遠鏡による星の観測だったのです。

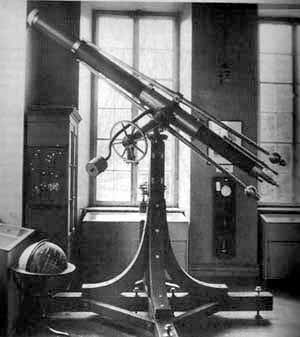

1611年ドイツの天文学者、ヨハネス・ケプラーは、接眼レンズを凸レンズ(ガリレオ式は凹レンズ)にした現在の屈折式望遠鏡の直系祖先となる「ケプラー式望遠鏡」を発明します。ケプラー式の望遠鏡は、ガリレオ式の望遠鏡に比べると同じ倍率でも視野が格段に広く、また接眼レンズの焦点位置にクロスヘアー(十字線)を入れれば、望遠鏡の視野内に十字線を入れることができます。架台に分度器のような指標をつけて、視野の十字線の交点に星を入れれば簡単な位置測定ができるようになりました。ケプラー式の望遠鏡の欠点は、視野が逆さに見えること(倒立像)・像のまわりに色収差ができる(色が付く)のが欠点でした。しかしガリレオ式に比べて天体の観測に向いた特性により、以後の屈折望遠鏡の主流はこのケプラー式となります。天体望遠鏡は対物レンズの口径を大きくすればするほど解像力が増し、天体の詳細が観測できるようになります。しかし対物レンズの直径が大きくなればなるほど、また観測する倍率を上げれば上げるほど先に述べた色収差と呼ばれる像の着色が顕著になり、解像度を下げる要因になりました。ですが解決策はありました。対物レンズの直径に対する焦点距離を長く(レンズの曲率を緩く)すれば色収差を抑えることができました。

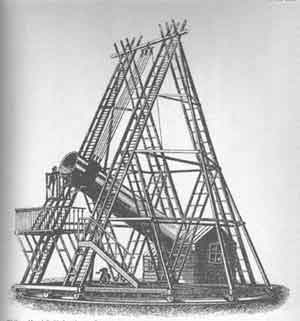

このころ望遠鏡は対物レンズが直径数cmだったものが徐々に大きくなり、ホイヘンスによりついに20cmのものも作られるようになりました。しかし色収差を抑えるため焦点距離も長くなり60mにもなりました。こうなると望遠鏡はクレーンのような構造の巨大な架台に吊っているような構造になります。このあたりでケプラー式の口径は限界が来てしまったと言えるでしょう。

屈折式の望遠鏡はコントラストが高く像が安定していることから、月や惑星面、太陽面の観測等に向いています。またアクロマートレンズの発明により焦点距離を短くしても色収差が少なく口径比が15から30程度で十分にシャープな像が得られるようになったことから、以前のシングルレンズの空気望遠鏡に比べて対物レンズの大きさの数十倍以上必要だった焦点距離が短くて済むようになり、とてもコンパクトになり、次々と口径の大きな屈折望遠鏡が作られるようになりました。

反射望遠鏡の鏡の表面に施された銀メッキは、光の反射率が金属鏡の20%に比べ65%と大幅に向上しましたが、酸化が早く、すぐに茶色に曇り反射率が下がってしまうという欠陥を持っていました(銀のアクセサリーがすぐ曇るのと同じことです)。その後、真空引きしたお釜に鏡をいれてアルミを蒸着するアルミ蒸着メッキが開発されたことにより、大気中において銀に比べれば数倍酸化しにくいアルミメッキは反射率が80%以上と高く、銀に比べて曇りにくく反射率の低下が少ないのでメンテナンスが楽になりました。また反射率を高くするため、何回かに分けて多層でメッキするマルチコートやアルミメッキの上からSiO2のコートをかぶせることにより、アルミメッキ面を空気中の酸素に触れさせないようにしてメッキの耐久性(反射率の低下)を大幅に抑える方法が開発され、実用的には10年以上有効な反射率を保つシリコンコートが開発されました。

しかしガラスをもってしても、巨大化する反射望遠鏡のミラーの重量は馬鹿にならないほど重くなったことから、ミラーの強度を保ちつつ鏡を軽量化させるため、ミラーの裏面を蜂の巣状にくりぬくなど、望遠鏡の巨大化に伴い様々な工夫がされました。

ミラーに使われる素材も、青板ガラス(切り口が青いといわれるソーダーガラス)が主流でしたが、このガラスは外部の温度変化に敏感で(熱膨張率が高い)、大きな口径になればなるほどミラーの精度に悪影響を与えるため、パロマー山天文台の5m反射望遠鏡の反射鏡に使われているパイレックス(米国)やセロデュアと呼ばれる熱を受けても膨張率の小さなガラスが開発され、より高精度かつ大きな反射望遠鏡を作る後押しをしました。

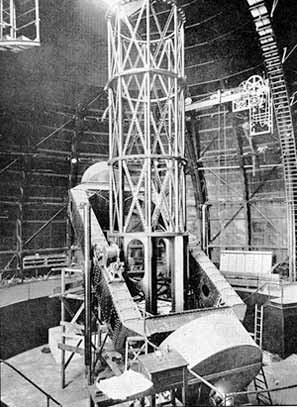

その結果、ついには米国で1948年にパロマー山に主鏡の直径が5mもある反射式望遠鏡が作られるまでになります。その後1978年に旧ソ連で主鏡が6mの望遠鏡が作られるまで(失敗作と言われています)、30年もの長きに渡り米国パロマー山の5mの反射式望遠鏡は世界最大の望遠鏡として君臨しました。パロマー山天文台の口径5mの反射望遠鏡は、建設以来約60年が経過しましたが、新型の観測装置が取り付けられて今でも天文学の研究の第一線で活躍する大望遠鏡の一つとなっています。

景品でもらうような安いガラスのコップに熱湯をいきなり注ぐと割れてしまいますが、理科室のビーカーに熱湯をそそいでもビーカーが割れることは無いですよね。熱湯をいきなり安ガラスのコップに注ぐとなぜ割れるのでしょうか?それは熱湯を注ぐことにより急激に温度が上昇し、熱膨張が高い安ガラスも急激に膨張します。それで割れてしまうのです。でもパイレックスガラス製のビーカーや試験管は、中に液体を入れて外からガスバーナーであぶるような極端な温度変化でも、熱膨張率が小さいので割れないのです。

日本が世界に誇る世界最大の反射望遠鏡で主鏡の直径は実に8.2mを誇る。ハワイ島のマウナケア山頂標高4200mにあり、その建設は困難を極めました。その鏡の厚みは僅か20 cmほど、今までの望遠鏡のミラーはその面精度を保つため、口径の1/8の厚みを持っていましたが、すばる望遠鏡ではミラーの軽量化の為その厚みを20cmとしています。今までのミラーの支持方法では、そのような薄い鏡は自重で歪み精度を保つ事ができませんが、平均誤差0.014ミクロンという超高精度を保っています(毛髪の太さの1/5000程度)。その仕組みを簡単に言うと261本に及ぶアクチュエーターと呼ばれる支持棒で巨大なミラーを裏側から支えている構造になっています。指示棒は一本一本がコンピューターで厳密にコントロールされ、歪みが出ないいように押したり引いたりして鏡の面精度を保つように働きます。

経緯台は構造的に巨大な望遠鏡を支えるには好都合でしたが、観測する天体を正確に追い続けるための両軸のモーター制御は、高性能な電算機なしでは非常に難しく、写真を撮影する場合もそのままでは視野が回転してしまうため、カメラ装置側をそれに合わせて回転させる必要がありました。せっかく作られたソ連の6mの巨大望遠鏡ですが、電算機のトラブルや鏡面の支持方法などに問題があったらしく失敗作と言われています。

その望遠鏡を超える世界最大の望遠鏡が完成するまで更に20年の歳月が必要でした。1998年12月24日、日本の国立天文台が建設した8.2mの巨大な反射望遠鏡「愛称:すばる望遠鏡」がファーストライト(初めて天体の光を望遠鏡に入れること)を迎えたのです。構想に20年近く、計画が正式にスタートをしてから9年の歳月と総予算400億円(自衛隊が200機導入したF15戦闘機の、一機110億円に比べれば安いものです)を投じて建設したすばる望遠鏡は、様々な新技術の開発と最新のテクノロジーを導入し世界一の巨大望遠鏡として君臨、めざましい成果を上げています。(左側囲み記事参照)。

シングルミラー(一枚鏡)の望遠鏡はこの大きさが限界と言われており、マルチミラーテレスコープ(左側囲み記事参照)と呼ばれる望遠鏡や、ヨーロッパ南天文台のVLTnoの様に、8.1mの望遠鏡を4台建設し干渉計とすることで更に大きな望遠鏡と同等の能力を得る天文台が建設されています。また計画中の巨大な望遠鏡は、口径100メートルのものも有りますが、口径が2倍になると建設費が6倍になってしまうので、こうなると一国のみでは建設が無理になってきます。今後の巨大望遠鏡の建設、ひいては天文学の発展には、国際的な強力が欠かせないと言えます。

Keck望遠鏡もハワイ島のマウナケア山頂に有ります。巨大な反射鏡を磨くのは、極めて困難なため、六角形の小ミラーを36枚並べて10 m鏡としています。マルチミラー望遠鏡として世界最大の口径を誇ります。もちろん鏡に切れ目が無いシングルミラーが性能では勝りますが 8mを超える単一鏡の作製は困難であり、今後作られる計画の巨大望遠鏡はすべてマルチミラーで計画されています。

ヨーロッパ南天文台は、北半球から観測できない南天の観測を行うために、南米チリのラ・セレナ近郊のアタカマ高地ラ・シヤ山に1964年に開設されました。ESOと呼ばれ,スウェーデン・ドイツ・ベルギー・オランダ・フランス・デンマーク・イタリア・スイスが共同で作った南天の観測基地です。VLTは、ヨーロッパ南天文台の支所のセロパラナルに建設中で、8.1mの大型反射望遠鏡を4台と1.8 mの移動式反射望遠鏡を建設中です。これらの望遠鏡は、もちろん単独でも機能を果たすものですが、電波望遠鏡の様に干渉計として同一観測対象 を同時に観測し、数十mのミラーを持つ巨大な望遠鏡と同じ能力を持たせる事ができます。これらの望遠鏡の一部は既に稼働し単体でも素晴らしい天体画像を公開しています。干渉計の原理は、理解しにくいですが、 兵庫県立西はりま天文台のWEBサイトのここに分かりやすい解説があります。

なぜ大きな望遠鏡が必要なのでしょうか。大きな口径の望遠鏡で有るほど、より暗い天体を観測出来るわけですがそれが意味するところは、地球からより遠い距離にある天体を観測できると言うことなのです。より遠い距離にある天体を観測出来るという事は、今現在より過去の宇宙を観測する事に他なりません。地球の属する我々の銀河系から一番近い銀河は、210万光年の距離があります。光が届くのに210万年もかかる訳です。今、日本が世界に誇るすばる望遠鏡は、120億光年も離れた銀河の観測ができるまでになっています。これは宇宙の120億年前の姿です。そうです!望遠鏡とは、一種のタイムマシンの様な物なのです。そして望遠鏡で観測した120億年前の宇宙と、今の宇宙を比べる事により、我々の宇宙がどのようにして産まれ、われわれの宇宙がこれからどうなって行くのかを探求するのが、天文学なのです。さらに遠くの宇宙(過去の宇宙)を詳しく調べる為に巨大な望遠鏡の建設が今も続けられている訳です。

また最近、巨大な望遠鏡では、他の恒星の周りを回る、我々の太陽系以外の太陽系捜しにも使われています。今はまだ、我々の太陽系の木星の様な巨大なガス惑星しか見つかっていませんが、恒星のまわりを回る惑星は、多くの恒星で見つかり始めていて、太陽の様に周りに惑星を従える恒星は、珍しくなくむしろ一般的で有ることが分かりつつあります。さらに大きい望遠鏡が建設され、分解能(より細かいところまで見る能力)があがれば、我々の太陽系の様に、木星軌道の内側にある小さな岩石惑星を直接観測できるようになり、スペクトル観測で酸素が存在する事が分かれば、大量の酸素の存在は光合成をしている植物が存在する事になりますから、生命の存在を直接的な証拠として捉える事ができるようになるかも知れません。

図説 天文学における望遠鏡の歴史 リチャード・ラナー著 小尾 信也 他訳朝倉書店刊

History Of Astronomy, An Encyclopedia; John Lankford

The Flammarion Book Of Astronmy; Simon & Schuster

The Picture History Of Astronomy; Patrick Moore

Yerkes Observatory, 1892-1950; Donald E. Osterbrock