彗星のデータ

直径 彗星の本体部分は、核と呼ばれているが大きさは非常に小さい。直径1キロから大きくても数十キロ程度しかありません。

重さも僅かです。超大型の彗星でも地球の1万分の1も無い

軌道 一般的に非常に離心率の大きな楕円軌道をまわる、

公転周期(太陽の周りを一周するのにかかる期間)は様々で、一番短いものでエンケ彗星の○年、有名なハレー彗星は76年、1997年に太陽に接近し、非常に明るくなったヘール・ボップ彗星で2400年など様々です。なかには数万年というものもあります。

彗星は、核と呼ばれる直径1キロから数十キロの天体です。核の成分は、ほとんどが氷です。水が主成分ですが、二酸化炭素、アンモニアやメタンなど様々な物質が氷結したものです。その氷の塊にダスト(微小な粒子状物質)のようなものが混ざった成分で出来ています。よく「汚れた雪だるま」というような表現で言い表されます。このような彗星の核が、太陽に近づいて来るに従い太陽熱で暖められ溶け出してガスとなり一緒に「汚れた雪だるま」に含まれるダストや石くずを宇宙空間に放出します。放出されたそれらの物質は、太陽風にのって太陽と反対の方向に流され尾を引くというわけです。よく彗星は、尾を引いてるのと反対方向に進んでいると勘違いしている方もいますが、彗星の尾と進行方向には関係がなく。太陽と反対の方向に太陽風に流されて尾を引くのです。彗星の構造は、先程触れました直径10キロほどの核から噴出したコマ(頭部)があり、そこから太陽と反対方向に長い尾を引いた姿となります。コマの大きさは、ちいさなもので直径数万キロから大きな彗星で100万キロと巨大です。(地球の直径が1万2000キロ)核の大きさが数キロから数十キロですからそれに比べておそろしく大きいのです。更に尾の長さは一億キロを超えるものも少なくありません。中には百武彗星のように尾の長さが5.7億キロにも達する場合もあります。

地球から太陽までの距離が1.5億キロ)コマの直径はや尾の長さは、中心の核から噴出するガスの量が多ければ多いほど大きくなります。彗星の核から放出される水の量は、一日数十万立方メートルレベルからヘールボップのように一日24000万立方メートルに達するものまで様々です。

100mX100mX100メーターの水槽が、100万立方メートルですからその水槽24杯分の水が放出されていることになります。もう少し分かりやすく説明すると、ヘールボップ彗星の核からは、一秒間に普通の家庭にあるお風呂の1000杯分の水が放出されている事になります。まるで宇宙空間の散水車のようですね。

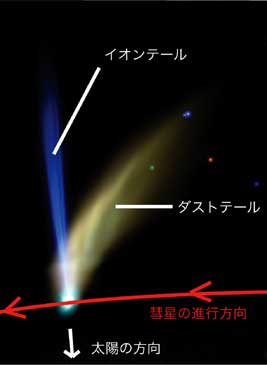

彗星の尾は、しばしば二本に分かれて見えます。それぞれイオンテールとダストテールと呼ばれています。イオンテールは、核から蒸発し電離したガスの尾で軽いので、太陽の方向とはほぼ正反対の方向へまっすぐ吹き飛ばされています。もう一つの黄白色のダストテールは、緩く曲がり広がりがあります。これはイオンテールより、ダストテールに含まれる成分が重く、太陽風によるの吹き流され方が異なるために起こります。

さらに、細長い楕円軌道を周回する彗星の軌道を調べてみると面白いことが分かってきました。周期が200年以下の短期彗星はその起源をたどると、遠日点(彗星が太陽から一番遠ざかる場所)が海王星の軌道の外側に平面状に分布していることが分かったのです。太陽系が生まれた際、無数に出来た惑星の卵たち(小天体)がそのまま大きく成長することなく残ったものが、その周辺に平面状に分布していることがわかり、エッジワース・カイパーベルト天体と呼ばれています。また周期が数百年以上の彗星の軌道を調べてみると遠日点が太陽系を包み込むように球殻状に分布していることが分かってきました。まだ直接に観測はされていませんが、太陽系が形成された際、無数にできた微惑星が先に出来た原始惑星に弾き飛ばされ太陽系の最外縁部に太陽系全体を包み込むように分布していると予想され、オールトの雲と呼ばれています。太陽系が形成される非常に初期の段階で形成された微惑星の物質を調べるには、太陽系の内側までやってくる彗星はいわばメッセンジャーの様なものでありますから、彗星を構成する物質を調べることで太陽系形成時の様々な謎が解けてくるのではないかと期待されています。

彗星は、大きなものになると夜空に長大な尾を引き、素晴らしい眺めとなります。このように大きな彗星は双眼鏡や望遠鏡を必要とせず肉眼で見る事ができます、空の出来るだけ暗い場所、都会地から放れた場所で見ることのほうが重要です。もちろん双眼鏡や望遠鏡が有ればより多角的な視点から楽しめる事は言うまでもありません。私が見た最大の彗星は、1996年に地球に接近した百武彗星でした。彗星自体の大きさは並でしたが、地球に接近したため、相対的に非常に大きく見えました。頭の部分(適切な表現ではないが)の直径が月の3倍程に見え尾の長さは皆さんご存知のオリオン座の長い辺の3倍くらい伸びており、まさしく夜空を二つに彗星の尾が分けているかのような見事な眺めで最初見た時は「お〜〜〜〜〜〜!」と感嘆の雄叫びを上げてしまったほどでした。星を昔から見ている諸先輩方によると、1976年のウエスト彗星は明るさももっと明るく扇型に広がった尾が凄かったそうですが、百武彗星は地球に大接近しただけあり、大きさと尾の長さはここ数十年では一番と言えそうです。百武彗星の尾の長さはその後の調査により、数億キロにも達していたようで、これも歴代1位の記録だそうです。地球から太陽までの距離が1.5億キロですからその凄さが分かります。せっかく星を見る趣味を始められたのですから、みなさんにもそのような大彗星を是非見て頂きたいです。10年に一度くらいは、立派なのが来ますからその時は、是非!

彗星の探査は、1986年から各国によって行われています。具体的には、日本の「すいせい」「さきがけ」による探査、旧ソ連の「」「」、更には最も野心的な探査、「ジオット」によるハレー彗星核の直接探査、米国の「ICE」の合計6機の探査機により行われました。各国の探査機が分業して得られた知見は膨大で彗星に対する理解を大きく前進させました。

さらに最近では、スターダストと呼ばれる米国NASAの探査機が、ウィルド第2彗星の核に接近し核の撮影をしたばかりでなく、核から直接放出されたダストを採取し、現在地球への帰還途中にあります。またESAのロゼッタ探査機は、彗星の核への着陸を予定し、現在彗星へ向かって宇宙空間を航行中です。また米国NASAの探査機「ディープインパクト」は、その名のとおり、彗星へ砲弾を撃ち込みその際飛び散る破片などを探査機本体のみならず地球からの望遠鏡でも観測する予定に成っています。