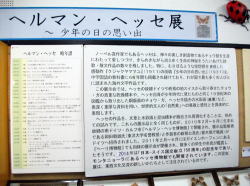

| テーマ別ねころぐ:花と散策(1) 2016年3月26日(土)・7月5日(火) 戸建生活入門(1) 去年の末、念願のアパート生活からの脱却ができた。その準備に三年かかった。たまたま親の遺産のおかげでまとまった資金の入る当てができ、紆余曲折の後、なんとか田舎町のささやかな中古住宅の購入にこぎつけたのである。成人となってからの人生の大部分をアパートやそれに類する生活ですごしてきたので、行きづまってhomelessとなる前に、少なくとも畳の上で死ねる準備ができたわけである。 埴生の宿ではあっても、家賃を払わなくてもすむというのは、実に気持の良いことである。たとえわずかな収入でも死なないだけの生活はできるだろう。固定資産税などというのも、家賃と比べたら比較にならない。海や湖の近くなどという贅沢はかなわなかったが、いろいろな事情からとにかく家が持てただけありがたいと思わねばならない。 入居してからあれこれと不都合が見つかり、修繕の費用やDo it yourselfの手間はかかったが、好きに直せるということは戸建の魅力である。気になるのは、アパート暮らしではほとんど無視していた近所づきあいであるが、純然たる田舎ではなく、団地であるから、それなりの付き合いでよさそうである。 西に低山帯を臨む田舎町であるが、60年代から開発された団地が狭い通りに向かい合って無数にひしめいている。どの家も似たり寄ったりだが、狭い土地にそれなりの間取りの工夫がなされているようだ。建てつけの悪さや、中古住宅であることの先住者の痕跡や古びなども、大して気にならない。庭というよりも隣の家との境の隙間のようではあるが、とにかく狭い庭がある。工夫すれば木や花が塀がわりになりそうだ。朝昼夕と、建物の間をくぐって陽が射しこみさえする。草刈り道具はそろっているので、雑草もおそれるに足りない。 この町で最初の数日間を過ごして、感じた印象は、静けさと騒音との奇妙に交錯した、不思議な聴覚の感触であった。高齢者の多い団地であるためか、人声は少ない。車は時間帯によっては10分おきに通るが、昼間や夜間は郵便配達と新聞配達のバイクのけたたましさ以外は、気になるほどではない。それよりもこの地方一帯を空域にしている、軍用機の空気を切る金属的な振動音が、昼夜となく静寂を切り裂くのが、始めのうちは気分をいらだたせる。多い時は一日に百機を超えるであろう。そんなことが計算されるほど頻繁に飛ぶことがある。練習機であろうか、わざわざ低空で二機連なって爆音を立てて飛んでくる。音による大気汚染も甚だしい。しかしそんなことで気分を害するのは、疲れることである。たいていの住民がそうであるように、やがて無関心になるだろう。ここで特に記したいのはそんな騒音のことではない。 これまで市街地に住むことが多かったためか、ホントの意味での静寂をつくづくと味わうことがなかった。騒音や雑音が途切れると、妙なくらいに静かなのである。そして晴れた日には、なんとなく町の上空に、空気そのものが緊張した響きを発しているような、妙な金属的な、かすかな音を感じるのである。最初は耳の錯覚かと思われたが、それはなくならなかった。近くに工場でもあって、モーターの音でも伝わってくるのだろうかと考えたが、団地を出外れて、山近くへ自転車で出かけていった時にも、その聴覚の感触はつきまとっていたので、どうやらこの町全体をおおっている幻聴のような空気の振動音らしかった。この町の家並みの上にはいく筋かの高圧線が通っている。冬の北風に高圧線はうなりを立てるものだが、風はなくても電流が通ることによってなにかの音を立てているのだろうか。その音が感じられるほど、この町は本来静かなのだろう。小山のような高台に立つ寺の墓地から町を眺望しながら、そんなことが考えられた。 * * * この町は特にこれと言った産業があるわけでもない、ベッドタウンの一種なのであろう。とりたてて人の興味を引く名所旧跡があるわけでもない。しかし、どの町にも町の歴史があり、民俗資料館がある。町のはずれにあるその資料館に出かけてみた。縄文期の遺跡の発掘品をはじめとして、ささやかな陳列を時間をかけてひとめぐり見た。石器や土器に特に興味があるわけではないが、あちこちの資料館で見ているせいか、古代人の素朴な道具類を目にしていると気分が静まってくる。他に入館者は親子二人だけで、ここでも驚くほどの静寂が支配していた。ソファーでくつろいでいると、学芸員の女性が前を会釈して通り過ぎたが、こんな静かなところで一日過ごす仕事は、まるで別天地にいるようであろう。 この変哲のない田舎町に来て、初めて心の踊るのを感じたのは、晴れた日に団地を出はずれて、車通りの向こうの田畑へ抜けでた時である。田圃へ抜ける道は下り坂になっていて、自転車を走らせると、広々とした冬田が広がり、低い山並が西に見渡せた。そこにはささやかな川も流れていて、平野部ほどではないが稲作が行われている。この関東平野の原風景がすぐ近くにあるのを見て、ほっとする安らぎと心の躍動を覚えたのである。アラビアのロレンスは一木一草もない砂漠の茫々とした広がりに魅せられたようだが、冬の平野の中央部にいると、同じような空漠の思いがわいてくるものである。地の果てに対するロマンといったものが、そこに立ちのぼってくるのである。その点ではちっぽけな山並は邪魔であるかもしれない。しかし山は山で、単なるアップダウンではなく、たとえ人里近い植林されたハイキングコースであっても、時に幽邃な思いにひたれるのである。それが一時間も歩けばたどり着く手頃なところにあるのだから、文句は言えない。 2016年8月8日(月) 戸建生活入門(2)    先だっての午後、思い立って、近くの山中にある小さな滝を見に行くことにした。町はずれの運動公園に自転車を止めて、そこから歩く。小山の中の舗装路は、そう家があると見えないのに、車がかなり往来する。不思議なくらいであるが、しばらく歩いていくと道沿いに民家がいくつか並びだす。どの家も広い庭があって、色とりどりの花を咲かせている。花の里といってよい。左手には小さな清流が見おろせる。桜の木のアーチもあって、春には見事であろう。この里の人のもてなしの心であろうか。歩いているのはつれと二人きりであるが。 舗装路のつきたところで山道に入る。そこの駐車場に車が何台か止められているので、ほとんどの人は車で来るのだろう。先ほどの小川の上流に当たる流れに沿って、遊歩道が作られている。午後とはいえ暑い中を来たので、ひんやりとした森林の空気が心地よい。子供づれの家族が、渓流の中に入って遊んでいる。両側は植林された杉の森であるが、川沿いには山野の草木がささやかな花を咲かせている。花の名を忘れてしまったのがもどかしい。流れをたどって行った先に小さな滝があった。一本の細い水流が、ちょっとした崖の上から落ちている。それだけのことであるが、かつて修験者が訪れたといわれているように、いかにも打たれやすそうな滝である。ここでも子供たちが滝つぼでたわむれていた。子供たちには冷たい水で遊ぶことがすべてで、滝の風情などはどうでもよいようだ。邪魔をしないように、崖の上のほうにゆく。 そこの亭(あずまや)でしばらく休んでから、さらに先の山中にある小さな湖を目指すことにした。舗装路に出て、右方向も左方向も、どちらも湖への表示になっているので、左へ行ってみたがどうも太陽の位置から方角的に違っているようだ。かなりのロスをしてしまったので、もどって湖へ出るのは諦め、午後のことでつれも疲れたようであるから、帰宅することにした。かつて灌漑用のため池であったというこの小さな湖へは、すでに二度行っているので、未練はない。一周するのに三十分ほどである。春にはツツジ、初夏には紫陽花、秋に紅葉の名所であるが、普段は釣り客の姿と、時折り過ぎるハイカーの姿しか見られない。一度は町の循環バスで行ってみたが、行きと帰りと、ほかに乗った人はひとりきりであった。 帰りの林道を歩きながら、つい数時間前までは町なかの団地の家の中に、ごろごろとしていた身を思うと、そのいきなりのコントラストに不思議な気持になる。日本の庭には借景というコンセプトがあるが、なんだか周辺の自然が自分の庭のように思われてくる。山住まいとはいえないが、いつでもその気分になれるのはありがたい。 * * * 山沿いにはローカル線が通っている。まだ電化されていないジーゼル車で、一時間に一本でるだけであるから利用しづらいが、車窓の風景は佳い。それに乗って近隣の田舎町に出るのが面白い。隣のO町は梅林で名高いが、それよりも、子供の頃から無名戦士の墓で知っている大観山からの眺めが佳い。東に開けた地平の先に、かすかだが都内の高層ビルやタワーが見える。春には麓の桜が見ものであり、山近くのツツジの頃もよい。 八月に入って、Y町で、以前になんどか登った城跡の、崖下の川原で、花火を見物した。午後早めに来てしまったので、駅から出たとたんに盆地特有の暑熱にみまわれた。町を半周ほどして、しばらく町役場で涼んでから川原へでかける。水天宮のぼんぼりを飾りつけた山車が、川舟に浮かんでいた。それに火が入る頃、花火も始まる。城跡から轟音とともにあがる花火を、ほぼ真下から見あげる。七夕の三つの星と、火花とが入り混じる。せわしない生成消滅のあとに、不動の星ぼしがまたたく。川面を見るとぼんぼりの明かりだけになった山車が、流れに静々と繰りだしていく。灯りの背後になって見えないが、鉦と太鼓と笛の音が絶え間ない。天空の火花と、水上の幻のような祭りと、面白い取り合わせである。 花火は後半になってさらに華麗に、贅沢なくらいに華々しくなっていく。見回すと川原は一面人でうずまっている。早めに引き上げながら、音がするたびに振り向いてみたくなる。轟音にせかされ、何か中毒のような気分が起こってくる。家並の上にあがる花火もまた良い。この小さな町に、どこからわいたとも知れない、街路いっぱいの人波である。O市や、K市での夏の花火を凌駕するかのような印象を受ける、田舎の町の意気ごみでもあろうか。 私の母親は花火が嫌いであった。東京大空襲の時の、焼夷弾が降ってくるパラパラという音を思い出させるからであるという。花火を見るたびにそのことを思う。戦争と平和とは紙一重である。 <写真は、左:宿谷の滝(毛呂山)、中:大観山(越生)、右:水天宮祭(寄居)> 2016年11月28日(月) 戸建生活入門(3)    資料館で催された地域の史跡巡りに参加してみた。町はずれの運動公園で集合する。三十名ほどの参加者はほとんど高齢者である。歴史に感心を持つ若い人は少ないという。ましてごくローカルな史跡であるから、よほどの好事家か時間を持て余している老人たちのウォーキングを兼ねたレクレーションとなっている。石仏や遺跡好きの家内に付き合ったというよりも、山林や畑地を抜けるコースに惹かれて参加したのである。数年前までは考えられなかった、旗を先頭にした高齢者たちのウォーキングの列へまじっている自身の姿を面白く思う。 秋晴れの日、木々の色づき始めた道沿いの風景を楽しみながら、小さな祠や神社で、学芸員の説明を聞くよりも、田舎の風情に気をとられている。土地のいわゆる古老以外には知らないような、ささやかな史実、この辺にもある鎌倉街道の支道や古社や中世の遺跡発掘現場や、この地の豪族などについて、歴史に疎い耳には聞いたそばから消えてゆく。一人歩きよりも意外とペースが早い。道草するわけにはいかない。西から東まで、となりの市のはずれまで5キロ歩いたところにある、星宮神社という変わった名の神社に登る。妙見すなわち北極星または北斗七星をまつるという。丘というよりも緩やかな崖の上の鬱蒼とした杉に囲まれた風情のある古社である。そこを下って延命寺という真言の寺につく。特別に木造不動明王像と古い掛け軸の不動明王とをまぢかに見ることができた。そこの普段は檀家の集まる十二畳の間で昼食をとる。住職夫妻は僧侶というイメージからくる堅苦しさのない人たちで、出るときには小学生の娘と共に見送ってくれた。医者と僧侶は人間離れした印象しか持たなかった、子供の頃以来のバイアスが未だにあるので、彼らが普通の人間のようにふるまうのが不思議な気がする。思えば医者と僧侶に限らず、世の中にはどんな職業でも異様な人間が多くいる。あらためて、死者と墓を相手とする寺の住職の生活も、特に変わってはいないのだと感じる。 そこから城跡を目指して歩く。K川に臨む小高い岸沿いの、土の道を登る。右手は大学の構内であるが、日曜のことで、工事関係の人の姿が目立つ。普段はこの地域では大学生の他には見かけたことがない。途中とりどりのファッションの学生の群とすれ違った時、彼らの人生の入口にある新鮮な眼からは、この高齢者の集団はどう映ったことであろうか。尾根伝いの先に、誰がいつ造ったとも史料にないという城の跡にたどりつく。知らなければ城跡とも気づかないであろう林間の空き地である。しかしここにも戦乱は及んだようで、歴史の闇の中に消えたのである。この先は西にひたすら戻る。途中、白樺派の作家によって起こされた、静かな共同生活を営んでいるらしいユートピアの村を抜け、イチョウやモミジの色づいている里山をゆき、普段はしまっているある寺で薬師如来や板碑を見学して、総行程十キロほどの史跡めぐりを終えた。その自信があっての参加であろうが、誰もが健脚であった。 ☆ ☆ モミジの紅葉は雑木の紅葉より遅れるので、欅や櫟の枯れ葉が落ちだした11月下旬に、K湖へハイキングがてらモミジ狩りに出かけた。例によって町はずれまで自転車でゆき、そこからトレイルに入る。この辺は杉山なので、寄居あたりのように山の紅葉は楽しめない。それでも、ところどころに秋の深まりの色をのぞかせている。杉山はそれはそれでよい。特に山の狭間から見あげると、その奥深いおもむきが見あきない。名を覚える気力もなくなったが、灌木や蔦は夏の勢いを失って、ひたすら凋落の冬へと急いでいる。この季節の樹木はいさぎよい冬の木々以上に気を滅入らせたものだ。イチョウやモミジを見かけるとほっとする。トレイルの先は高い崖を登って湖の岸へ出る。そこはささやかな観光地である。いくつかある店やホテルの半分は閉めている。しかし休日の今日はそこそこの人出である。今の時代、ハイカーは少ないので、車がしきりに通る。駐車場が狭いので渋滞さえしている。この人造の湖もしくはため池の北岸にそってモミジの木が植えられている。雨上がりの翌日であるから、よく晴れていても湖面に靄のようなものがかかっている。車と人がいなければ、山水画の趣であろう。モミジは光を背景に見上げたほうが、朱色が透明で鮮やかである。表から見るとくすんだ黒っぽさでみすぼらしい。それが鮮やかな朱に変わる途上なのだという。一本一本を丹念に見ながら半周して、南側に回り、雨上がりの濡れた土をふんでいく。対岸の山とモミジが水に映え、時間というものがなければ、いつまでも見飽きないだろう。何かにせかされるように、やはり歩まねばならない。釣りをしている人たちの姿は多いが、不思議なことにどの釣り人も釣り上げているところを見かけない。水を入れた容器にも魚の形はない。それなのにもくもくと竿をたれ、糸を上げ下げしている。ひょっとして彼らも、魚を釣ることなどどうでも良いのかもしれない。そうして時間を忘れ、座っているだけで十分なのかも。 帰りは山を越して滝に出ることにした。山道は湿って滑りやすく、一二箇所崩れているのは、足を滑らせた人がいるようだ。緊張感でかえって元気が出る。滝は夏に来た時よりも冷厳として、正面から見るのが端正である。上から三段にくぼんでいるのが年月を感じさせる。このあたりの崖は褶曲した地層が露出していて、人工に削ったかのような直角の断面や、洞が見られる。多分自然の妙技なのであろう。水の流れは夏よりもずっと澄みきって、さらさらと鳴る音は、かつて子供のはしゃぐ声のように聞こえたものだが、もはや水音でしかなかった。 ☆ ☆ 南隣のH市は東西に伸びた閑散とした市で、わずかな人口の違いで市を名乗っているようだ。その西南のはずれには彼岸花の一面に咲く名所がある。K川が馬蹄形にくねったところにかつて高麗人が開拓した田地があった。その川沿いに数百万という赤い色が埋めつくす景観は自然と人工美の合体の極致である。このあたりは古来高麗郡と呼ばれ、高句麗からの亡命渡来人が集まって開いたのであるという。その歴史を伝えた神社が高麗王若光をまつる高麗神社である。この神社には彼岸花を観賞がてら、何度かでかけた。時々神楽などの催しもおこなわれる。今回はこの高麗人(今で言えば高句麗からの難民)の事業を記念する馬射戯(まさひ)という、走る馬の上での騎射競技の見物に出かけた。今年はこの川沿いで行われる。 見物の前に近くの古民家でもよおされた、馬文化についての講演を聞くことにした。江戸末期に建てられたという庄屋の立派な家の、納屋と称するところで、後ろからの風に凍えながら、横浜の馬の博物館からやってきた講師の、在来馬に関する興味深い話を聞く。日本の在来馬は今日では原種ではなく、すべて大陸由来の家畜である蒙古馬であることが分かっている。サラブレッドに比べて背丈(体高)は低く、四尺(約一メートル二十センチ)が基準である。サラブレッドのような体高のある馬は戦闘用の乗馬に適していないのであり、全く一定の距離を走るためだけに作られている。これを聞いて、大河ドラマなどでの戦闘シーンでのスマートな馬たちは、みな偽物であることが分かった。昔、白土三平の忍者武芸帳などの漫画で、ずいぶん不格好な馬にまたがっている画を見て、変に思ったのがかえって正しかったのである。現在、在来馬は民間の保護によってほそぼそと生き残っている。講演の終わりに、ルイス・フロイスが西洋アンダルシアの馬と日本の馬とを比較した文章を紹介した。西洋の馬は極めて美しく、日本の馬はよほどぶさいくに見えたらしい。ほかにいくつも違いをあげているなかで、日本の馬は蹄鉄を使わず、藁沓を履かせる点と、貴人の厩(うまや)は床板があること、鐙(あぶみ)の形の違い(リング状対スリッパ状)などが、文化的に大きな違いであろう。馬のわらじは数キロしかもたず、いくつも携えたそうで、厩は多目的の部屋であった。 騎射競技は今日は六十センチ的だけであったが、かなり大きい的に数メートルの距離で射抜くのだが、馬上からであるからタイミングを崩してけっこう失敗している。馬の走る勢いと、走りながら矢をつがえるタイミングとが一致して、気持よく板の割れる音がする。競技もさることながら、韓国やマレーシアの選手の服装が目を引く。どれも色彩豊かで、女性騎手も二人ほどいる。見物人の中には外国人もまじり、こうした国際交流が田舎の町から広がることで、今の時代の退行的な国粋的雰囲気を打破してほしいものである。    写真上段:左=不動明王像(延命寺)、中と右=鎌北湖 写真下段:左=宿谷の滝、中と右=巾着田でのまさひ(馬射戯) 2017年3月7日(火) 梅の里と昆虫館    (写真:左<越生梅林>、中<梅園神社>、右<梅畑>) 町の西を南北に通るローカル線沿いには、早春のころ北へ向かうと、白い梅の花が眼につくようになる。北隣の町は梅林で知られているが、この季節は町全体が白くなる。あちこちの梅畑から、ふと香りが漂ってくる。梅林そのものは確かに観光地であり、人出でにぎわうが、その鳴り物つきの観光よりも、その裏手や、川沿いを歩いたほうが、静かな散策を楽しめる。 梅林には、南北朝頃からの古木なども見られ、ひととおり賑わいにまじって観梅し、昼食を取ったあとに、近くの梅園神社によってみる。ここには、時々トイレによる人の他には、ほとんど来る人がいない。森閑とした昼時の境内には、二本の杉の巨木が社の階段をはさんで亭々と聳えている。川向こうの賑わいから抜け出してきた静寂がきわだっている。この対岸の道は、黒山三滝の方へ向かうようであるが、途中で右手に入り、ちょうど川を間に梅林と向かい合う道を行く。そこは道沿いが一面の梅畑である。梅園のように囲われているわけではない、まさに里山の梅林である。そこをわざわざたずねて歩く人も少ない。桃源郷ならず、梅花郷に迷いこんだような気分で歩いていると、小学校のそばに、昆虫館の案内があるのが目に入った。ほとんど人通りのない道沿いに、不思議なものを見つけた、まるで宮沢賢治の気分である。昆虫嫌いの家内を説得して、中へ入る。 ただ昆虫を展示しているだけではない、ちょうどヘルマン・ヘッセ展を行っていたのである。昆虫とヘッセといえば、すぐに中学の教科書に載っている作品を思い浮かべたが、そのとおりであった。この昆虫館は、そばの小学校の施設と関連して、一般には土・日しか開かれていないのだが、そのコレクションは世界全体にわたっていて、蝶や甲虫やの、めずらしい標本が、まさに色とりどりの宝物のように陳列されている。昆虫標本というと、子供の頃の記憶から、ホルマリンのいやな臭いを思い浮かべるのだが、部屋の空気はまったく清潔であった。 ヘッセ展の部屋は、やはりクジャクヤママユが中心であった。なるほど誘惑に駆られそうな大きな、美しい蛾であった。西洋人は蛾と蝶を区別しないそうであるが、どうも全身毛の生えているものを見ると、差別したくなるのは、どういうわけであろうか。「少年の日の思い出」では、ヘッセは盗みを働いてしまうが、私にももっとけちなものでその経験があるので、身につまされる。その他、詩や水彩画などの紹介を楽しんで、出る。 思いがけないものと、田舎の、畑中の道ででくわして、夢のような気分にふけりながら、散策をつづける。道灌橋という、小さな木橋を渡って、川向こうへ出る。通りすぎてから、道灌というのが、太田道潅のことであることに気づく。武蔵の国では、歴史的知名人であるが、例の山吹のエピソードがこの地のことであるとされている。その父親太田道真の隠棲の場所である、寺によってみた。そこにも梅が咲いている。その寺の上の崖の途上に、小さな社があって、登ってみると、目立たない太子堂であった。太田道潅は、1486年6月のこと、ここで隠棲している父に会いにきてから、ひと月後に陰謀にあって殺されている。その会合で詠まれた詩(七言絶句)が、彼の運命を暗示しているようだ。 稀郭公(ほととぎすまれなり) たとへ千声ありといへえどもなほ合ふは稀なり いはんやいま一度枝をへだてて飛ぶをや たれか知らん残夏初夏に似たるを 細雨山中に聴いていまだ帰らず 同伴した万里集九という文人の作である。     ( 写真:上左と上右「ヘッセ展」、下左「太田道真退隠の地」)、下右「里山の梅畑」) 2017年4月27日(木) 花の里散策    町なかでは桜も終わりかけた4月の中旬、里山のほうに花桃が咲いているというので、探索に出かけた。途中の駐輪場で自転車をおき、ややくもり気味の空のもと、田舎道を歩く。桜がまだ満開のところに出くわす。山里は桜もおくれるようである。見わたすと、まだまだあちこちに、薄桃というよりも白いかたまりが畑の上に浮かんでいる。道ぞいの家の庭や垣には、赤・黄色・白の花も咲き乱れている。ボケやレンギョウや雪柳のなごりである。道ばたに目をやると、オオイヌノフグリはもちろん、ふわふわした踊子草やホトケノザや紫のダイコンの花が、小さな野の花の世界をつくっている。いたるところに花が目にはいる。土曜日ではあるが、騒々しくいがみ合う人間界を離れて、楽園に遊ぶ人の姿はまれである。 滝の入という山あいの集落に入っていく。期待したほどではないが、赤や白の花桃が咲いている。半分は終わってしまったようだ。花桃は大陸では、桜よりも好まれるそうである。その色彩の艶(あで)やかさでは、とても桜は太刀打ちできない。桜はぼんやりした雲のようにしか見えない。しかしそのいっせいに咲く花の天蓋の下に立つと、大空をすかして別天地を見あげるようである。花桃にはそうした魔法はない。しかし桃は仙境の花であり、色彩の貧しい山里では、それが群がり咲けば、まさに桃源郷なのである。去年おとづれた東秩父村の花桃とは比較にもならないが、とにかくいく本かの花桃を見て、杉林をさらに登ったところで、見晴らしのよい所へでたのをしおに、満足して帰る。 * * * 慈光寺という寺が都幾川町にある。かつてローカル線の駅から歩いてたどりつこうとしたが、道をまちがえてリタイアした。今度はバスで行くことにした。バス路線を途中で乗り換えて、山の中へ入っていく。思ったよりも山深いところである。バス停から本堂までは、舗装路がしかれて、そこをくねくねと30分ほど登っていく。ここは普通の桜よりも晩い、八重桜で知られている。道ぞいの普賢象という桜もさることながら、舗装路ぞいにも、山道にも、シャガの花がどこまでも白く咲いているのがゆかしい。途中、博物館にでもありそうな長大な板碑の林立するところにさしかかる。そこで昼食をとる。板碑は鎌倉から室町にかけて造られたものだが、こんな大きなものを野外でみるのはめずらしい。さらに、歴史的遺物のような建物をすぎ、巨大な杉のそばをとおり、山頂の寺にでる。途中でも良寛や空海の、般若心経の写経をあちこちで見かけたが、資料館のようなところへ入って、国宝とかいう金泥の写経の復元を見る。書に関してはまったく分からない人間なので、こうしたものを見ても、どう感心してよいのかとまどうが、とにかく昔の人の念のようなものが、帰りの道をくだりながら、想像されてくる。普賢象桜やシャガの花には生命の共感や、感覚の直接的共鳴があるが、人間の営みにはある種の空しさと、執着とがあって、心楽しまない。    (写真:上左・里山の桜 、上中と右・花桃、下左・慈光寺の八重桜、下中・板碑、下右・山門とシャガ) 2017年5月31日(水) 川沿い散策 人はなぜか水辺にひかれる。石器時代の昔から、狩猟採集の場であった遠い記憶が呼び寄せるのであろうか。海辺も大きな湖もない地方に住んでいるので、水辺といえば大小の河川のほかにはない。最近では、たいていのおもだった河川の岸は整備されて、土手の上は道がつけられ、場所によっては、自転車も通れるアスファルトの遊歩道などが、延々と伸びている。 五月も終わるころの、日差しの暑い日曜の午後、北に流れているO川の堤に沿って自転車を走らせた。草の刈られていない堤には、紫の小さな花をいっぱいに咲かせているカラスノエンドウや、赤ツメクサや、したたかなギシギシの緑が、眼をなごませる。本格的なサイクリストではなく、普通のチャリンコなので、10キロ、20キロが疲労の限度ではあるが、その分ゆっくりと風景を楽しむことができる。水田のあるところでは、早苗がまだほそぼそと整列している。そのむこうには低山がかすんでいる。自転車を土手の上に止めて、堤を下り、コンクリートのブロックをわたって、水辺に出てみる。両岸は密生した潅木に覆われているので、下り立った場所だけが釣人が踏みならしたのであろう、ひそかな空間になっていて、緑の影を映したややにごり気味の水は、流れも淀んで、恰好の隠れ場であった。釣りをするならば、こうしたところで一日糸をたれていたいものである。どんな魚がつれるかは、二の次で。 O川は北に向かって、K川と合流する。K川のほうがその名の地名から、ずっと知られているのだが、K川がO川の支流ということになっている。合流したこの二川は、さらに先で、関東では利根川につぐ川である荒川に合流する。S市に入って、合流地点の手前で、K川に向かった。四時近い日はかなり傾いているが、この時期まだまだ昼の明るさである。 人がぞろぞろと川のほうへ向かうので、何かと思うと、ビオトープという川沿いの森の公園があるのだった。自転車を端に止めて、森の散策をする。大きな桑の木がいく本もあって、黒く熟した実がたくさん落ちている。桑も自然に植えておけば、こんなに背高い木になるものだと感心する。桑の実は食べれるのだが、口の中も唇も真っ赤になる。散策しているのは、子供を連れた家族も見られるが、なぜか一人で歩く男性が目立つ。老人も若者も、みながそれぞれ帽子をかぶっているのが面白い(私自身も含めてだが)。そうした孤独な散歩者を見かけると、孤独者どうしのテレからであろうか、道を変えたり、すれ違わざるをえないときは、目をあわさないようにする。森のはずれで笛を吹きだした男性がいる。なんとなく物悲しいメロディーをくりかえしている。さすがに一人で歩く女性はいない。もともと孤独は男性のものなのか、女性は孤独になりたくても、男性の脅威にさらされることを恐れているのであろう。日本では女性のホームレスが少ないのは、男がほっておかないからである。 この夢のような森を出て、傾いた日とともに南に帰る。一日忘れていた、家庭の確執が治まっていることを願いながら。 2017年10月10日(火) 里山の秋    今月の初め、南隣のH市にある渡来人の祖を祭る神社で、韓国の楽器の演奏が行われるというので、大陸ものには眼のない家内に誘われて聴きにいった。この地方一帯は、かつて明治になるまでは高麗郡と呼ばれていて、いかにも渡来人の開いた里ということが分かる地名であった。今では高麗という駅名と、K川という川の名と、このK神社でその名残りを伝えている。先月には、台風の後に、この地を流れるK川が湾曲した巾着田というところに、密集して植えられている彼岸花(曼珠沙華ともいう)を、毎年のことながら見にいった。台風がそれたために被害もなく、満開の光景を、平日のことで、ウンカのような人出に邪魔されずに楽しむことができた。彼岸花は本来畑の畦などに咲いていて、なんとなくものさびた田園の光景の中で、ところどころに真っ赤なかたまりをみせているのが、一番風情があるのであるが、花自体はじっくりみると、触手のようなものが伸びていて、あまり気持ちよいものではない。それが観賞用に一斉に栽培されると、一面の赤い絨毯のようになって、いかにも人工美という感じがする。桜やツツジもそうであるが、一斉に咲かせて、極楽もかくやと思わせる、人工楽園が、昔から日本人の趣味に合うのであろう。巾着田にはコスモス畑もあって、日和田山を背景に咲き始めていた。 K神社での演奏会であるが、サムルノリというのがすでに始まっていた。大陸の打楽器であろう、大きな杯を横に二つくっつけたような、あるいは大型の鼓のような太鼓を、両手に持ったスティックで同時に叩いている。右手は右の太鼓を叩くのだが、左手はスティックを逆手に持って、左右交互にすばやく叩いている。その独特な演奏法が、日本の太鼓にはない大陸的な躍動感を伝えている。しかも四人の奏者が、一糸乱れずに、同じリズム、同じ拍子を延々とつづけていく。この打楽器の演奏を聴いていると、音楽というものの根源に立ち合っている気がしてくる。古代人はそもそも、太鼓のような打楽器で何を表現したのであるか。そのとどろきを聴いていると、自然界の声が聞こえてくるようである。雷、豪雨、突風、火山、地震といった、非日常的な脅威に出会うときの心の緊張、意識の集中、そうしたものを思い出させるために、古代人は打楽器を発明したのであろう。それは戦争のような危機的状況での、心理的鼓舞としての、太鼓の利用にまで引きつがれていく。次いで演奏は、普通の太鼓と、鉦とを加えた合奏へと移っていく。打楽器は合奏によって、さらに洗練されていくのである。純粋な音楽芸術としての進化であろう。 韓国楽器の演奏のあとは、ひと休み入れて、南部神楽(かぐら)の上演であった。この東北地方の民俗芸能を演じるのは、そちらへ学びにいった神楽の愛好者たちであるという。演目は岩戸であるが、例の神話の前半の部分である。アマテラスと、スサノオと、ツキヨミと、猿田彦が奇妙な衣装で登場しては踊る。全体に、室町か江戸ごろの、派手な衣装で、アマテラスが振袖で出てくるのが面白い。南部神楽は謡(うたい)と台詞があり、太鼓の伴奏で舞う。全員が仮面をかぶる、仮面劇である。さすがに民俗芸能であって、能面のような無表情ではなく、特に猿田彦は名前のとおりの面相である。何を謡っているのか、台詞もまたよく分からないが、音楽(打楽器)と舞踊と歌謡(詩)という、後に分離する三つの芸術が、起源において統一している場に立ち合っている、という思いを抱かせる。 帰りはK川の遊歩道を歩く。大きなサギが川の中にたたずんで、こちらを見ている。都会では絶滅を危惧されている、百舌も鋭く鳴いている。   2017年11月26日(日) 晩秋の紅葉に思う 町の近郊へ自転車で紅葉狩りに出かける。たいていは雑木の黄葉で、まとまった紅葉を見つけるにはK湖まで出かけなければならないが、今年はその気力が出ない。あちこちの裏道を走るうちに、気がつくと町外れの運動公園に出る。去年はここからK湖まで歩いたが、いまはその準備も時間もない。この公園の散策でしめくくることにする。ケヤキやクヌギの黄ばんだ中に、いくつかまとまった紅葉色が見えてきた。緑からうすい橙、茶色みを帯びたスカーレットへと、木ごとに葉がグラデーションをなしているのが、見飽きない。下から青空越しに見あげるのが一番見事であるが、いまは午後おそい日が山の端に近いので、それを想像するほかはない。さらに枯葉のあまずっぱいにおいの香る道を歩いていくと、ゴルフ場に沿った車道に出る。道沿いの大きなクヌギかナラの木が、黄色の厖大なかたまりとなっている。その下まで行き、夕陽を浴びてひときわ鮮やかな色彩の奇蹟をひとしきりながめる。日頃の欲望や情動でうずいている心が、ひと時ではあるが安らぎに沈む。自然界がこのような沈静を与えることは不思議でもある。 自然の美の中で、とりわけ人の心を惹きつけるのは色彩であろう。色彩は生命の組織が生み出した幻ではあるが、生命界では現実そのものであろう。個々の生命体は色彩によって交感しあっているのである。しかしそれが意識(表象)にまで高まっているのは高等生命だけであろう。蝶の脳髄が、花の色彩を意識しているかどうか、たぶん無意識なのであろう。それでも光の波長によって、花は蝶の脳髄に働きかけ、誘うのであろう。色彩がそうした目的性を持つのならば、果たして人間の目にとって、花や葉の色彩はどのような意味、生命的な関係を持つのであるか。人間の心を癒すために、花や葉が色彩を持つわけではない。確かに赤い色は、人間にとって<食べ物>としての信号の役割を果たしている。それは遺伝子に書きこまれているであろう。しかし赤や黄色の葉が食欲をかき立てるわけではない。植物にとってまったく意図しないものが、人の心にとって思わぬ効果をもたらすのである。 人間の認識は色彩において何をみるのであるか。色彩は視覚の中で最も触覚に近いものであるかもしれない。物体の持つ視覚的性質のうち、形や立体性などの幾何学的性質は、もっとも客観化の進んだものであり、固さ柔らかさ、不可入性などは、触覚の要素をまじえている。後者の場合でも、そこになんらかの明暗または色彩が加わらなければ、それほどはっきりしたものとはならないであろう。色彩にはある種の皮膚感覚があるのである。言ってみれば、色彩は感覚または意識そのものの質であるかもしれない。あらゆる感覚の源は触覚であるが、これは基本的に生体の内部感覚であり、たとえば触覚のみが与えられているときには、おのれの体が領域を超えて厖大なものに感じられる。外と内との区別がないのである。こうした触覚は、たぶん細胞に外皮がないころから、内部感覚として存在していたのであろう。細胞を外部からへだてる膜ができたことによって、感覚器がさらに発達してゆく。単に細胞周辺の化学反応であったものが、さまざまな波動を伝える情報器官として発展していったのである。いまだ触覚のレベルにとどまる味覚や嗅覚から、聴覚・視覚へと、表象世界を拡大していったのである。 味や匂いが快苦の気分と密接に結びついているように、音や色彩も、生体の内部に直接的影響を及ぼしている。色彩に限ってみても、単なる<外界>ではなく、感覚そのもの、意識の質として、心に影響を及ぼすのである。眼に見える自然界は生命が生み出した独自の宇宙である。生命共通の世界である表象界は、生命の目的にかなう組織化、構造化がなされている。意識も、そこに現われる表象の世界も、すべて生命現象の結果であるといってよいだろう。生命の世界は、相互依存や食物連鎖によって、個体にとっては地獄のような世界であるが、生命全体としてみれば、ライプニッツが言うように、調和しており、生命としては可能な世界の中での最善の世界である。個体が自然界によって癒されるのは、この自然界の普遍的<善>によってであるかもしれない。個としての自我、欲望と本能にまみれた動物的・身体的自我を離れて、自然界の普遍の美によって、生命そのものの根源が癒されるのである。自我のいらだちや渇望が一時的にしずまり、反省的自我、純粋自我が目覚める。サンキャー哲学で言う<マナス>であり、自我の自我である。 純粋自我の目醒めによって、いわば<無心>になり、この表象の世界を生み出した根源である<生への意志>、世界意志を超えでる可能性が生まれる。生への意志の産物である人間が、生への意志を超えるという自己矛盾は、純粋自我の媒介によってはじめて解決が可能となるのである。ひたすらおのれ自身を見つめることによってのほかには、この世界からの超越、救済はないのである。 2018年2月9日(金) 心の自由について    人間の目の網膜の神経細胞は、赤と緑と青の波長しかとらえることができないそうである。この三色を脳の中で処理することによって、グラデーションに富んだ七色が意識に現われてくるのであるという。この三色は自然界で最も普遍的な色であろう。空の青と、草や葉の緑と、果物や実の赤とは、生命にとって最も重要な色である。同時に最も強力に、感性をとおして、心に働きかけてくるのである。色彩に代表される、自然界の意識における現われを、sentience(感性・感覚的意識)としておく。たぶん動植物にも共通した、感性のあり方であろう。このsentienceは、自然界が直接に動植物の感覚器を通して、神経細胞のあるなしにかかわらず、発現してくる現象であるから、生命とは密接に結びついている。単に生命の意志を触発するだけではなく、そこに自然界の最も微妙な神秘も隠されているのである。以下はそのささやかな例証である。 窓から青空がのぞかれると、どこでもよいから戸外へ出たくなるのは、昔からの習性である。長く家にとじこもって読書をしていると、体も心もなまってくる。遅い午後ではあるが、自転車で出る。人家を避けて、冬枯れの田畑のあいだの道を走る。どこを見ても寒々としているが、ポツポツと歩く人がいるのは、高齢者の多い町だからであろう。隣町まで行き、ちょっとした山に登ることにした。日暮れまでにはまだ時間がある。駅近くの駐輪場に自転車を置き、徒歩にきりかえる。ふもとの桜の公園は、もちろんまだ枯れ木で、ひと気のない山裾を登る。冬の山は、枯れ木が見ものである。枯れ枝の間から、青空がすけて見えるのが、なんとも心地よい。離れた山に夕陽が当たると、黄色い毛布のような色彩、というよりも感触になる。山の頂には、無名戦士の墓碑があって、そこの誰もいないてっぺんで、広々とした眺望を前に、ひとり遅い昼食をとる。帰りは別の道からおりる。一時間ほどのささやかなハイキングであるが、午前に出ていれば、まだまだ歩けそうな気分である。 帰りは川沿いに自転車を走らせる。ふと枯れ木から暮れていく青空を見あげたとき、痛いような胸の広がりがおこり、日頃蓄積されたしこりのようなものが、ほぐれていくのが感じられた。なんと多くのものに、心はとらわれているのであろう。過去や未来や、社会生活上のしがらみなどはもちろんのこと、知識や情報や学術といったものも、所詮は欲望の一種なのではないか。枯れ枝と青空とのコントラストが、瞬時に与えてくれるえもいわれぬ心の高揚感、自由こそが、存在することの最高の意味なのではないか。知識や情報や学問などではなく、sentienceこそが、心を束縛から解き放ち、自由へと羽ばたかせる源なのである。人間は実に不自然なことを日々行っている存在である。それが真の幸福や、心の平静をもたらすかどうかなどは、おかまいなしに。不安と、欲望と、目的意識に駆られて。 NHKのモーガン・フリーマンという番組で、人の存在する意味について、いろいろな説を取り上げていた。人は目的的に生きる存在であるとか、情報の増大が進化の原理であり目的であるとか、家畜の飼育が人間そのものを家畜化し、社会化して、各人の技能を特化させたとか、基本的に物質・生命とその進化の観点から、人間の存在の意味が捉えられていたようである。そうした科学的観点でのみ見るならば、人間が目的的に生きるということは、生命進化にとって有利に生きられるということであり、生命であるかぎりでの人間にとっては、その生命原理に従うほかはないので、未来を想定(simulate)しながら生きるほかはないことになる。情報の増大が進化の原理であるというのも、同じく生存に有利であるということであって、人間の知識欲も、生命の貪欲な欲求の表われにすぎないことになる。また人間が社会的にいわば<家畜人>となったことで、野心や、権力欲や、名誉心や、承認願望や、虚栄心などといった、さまざまな社会的欲望が生まれたのであろう。 人間がどこから来てどこへ行くのかという、紋切り型の問も、結局は、人間が目的的、知識的、および家畜的にしか思考できないという、生命原理にとらわれているからであろう。そんな問いを発するのは、人間だけだからである。たぶん宇宙人は、あるいは進化した知性は、もはやそのような問いを発しないかもしれない。動物のように自然にしたがって生きるからではなく、自然を超越して生きるからである。 人間はどこから来たのでも、どこへ行くのでもない。純粋に存在することの明晰判明な認識がすべてであり、その認識によって永遠不滅な自己を見いだせるであろう。その認識が心を究極的に自由にし、とらわれのない心、心無ケイ礙(しんむけいげ)にいたらせるよすがとなるであろう。その認識へいたる道は、ほんらい困難な修行の道であるかもしれないが、少なくとも瞬時の心の解放を、ささやかな自然美の中に見いだすことは可能なのである。 鷺のゆく 夕空 家なく ともなく おそれなく * 木枯しの 吹く方 青みわたる 北十字 * 椋鳥の 空に宿借る 冬木立    2018年3月6日(火) 三月の梅    今年は梅の開花が去年より遅れている。毎年気温や天候によって、開花の時期はずれるようだ。隣の町は梅園を始め、いたるところに梅林があるので、ウォーキングをかねた観梅にゆく。賑わいよりも、畑の中にひっそり咲いているいく本かの梅も良い。このようなじみな花も、一斉に枝についた時には一種の艶やかさを見せる。ほのかなピンクの花弁のものや、紅梅や黄色いろう梅の咲き残りも見かける。梅は古典文学では匂いを愛でるが、冬の終わりに遠くから匂ってくるのはろう梅である。梅は桜とちがって、数百年たった古木も花をつけているのがりっぱである。枝ぶりはどうやら人工的に作られているようで、自然に伸びれば、高木になって空高く白の天蓋を広げている。人間から遠いところで栄華をほこるのである。人はどうも自然をおのれに近づけたがるのだ。     2018年3月19日(月) 三月の桜    今年は梅の開花が遅れた割りに、急に暖かくなって桜の開花が早まるという。三月最初に見た桜は、たまたま閑散とした桜の山に見つけた一本だけ満開の河津桜であった。翌週、隣の市の川堤沿いに、一斉に寒桜が咲いているので出かけた。途中すでに満開になっている民家の白木蓮を見かけた。寒桜は薄い桃色で、八分どおり開いている。桃ほどの派手さはなく、染井吉野ほど密生して咲かないが、堤にそってどこまでも延びている眺めが良い。四月を待たずに、来週ごろは、あの枯れ山の桜も一斉に咲くことだろう。   2018年3月31日(土) 山の桜    近隣は低山に接した町であるから、花の公園はたいてい山腹につくられている。染井吉野一色のところもあれば、さまざまな品種の競艶が見られるところもある。都会や町なかでは、どうも白一色が好まれるようである。どこの学校の校庭もそうである。かつて芭蕉や西行が愛でた桜は、そうまで単純画一化されたものではなかったはずである。あたかも染井吉野の白無垢のもとで、彼らがさまざまな思いに耽ったかのような錯覚を起こしやすい。明治以降の国粋主義が、そうした桜花のイメージを生み出したのであろう。それにしても富士山の単純さと、染井吉野の単純さとはどこかでつながって、この国の民の画一的美学を形成しているようである。いくら太宰治が嘆いても、やはり圧倒されてしまうのである。度しがたい全体主義美学である。     (下の三枚は、チューリップと花桃(民家)、レンギョウと桜、雪柳と染井吉野の競艶) 2018年4月16日(月) 四月の花の競艶    今年の春は気温の高い日がつづいたせいか(とはいえまだ朝晩寒いのだが)、四月中旬なのに、普通なら五月前後に咲く花々が、一斉に開いているそうだ。その代表が山吹である。うかうかしていると、盛期を過ぎてしまうので、平日の午後、ラジオで紹介された隣の町の、山吹の里に出かけてみた。途中すでに街路樹のハナミズキが満開であった。この花木は、花好きの家内の薀蓄によると、明治の頃、桜と交換にアメリカからわたってきたそうで、なんとなくハイカラで、しゃれた色合いである。山吹の里は結構賑わっていて、さすがに花好きは高齢者が多い。山吹は、花びらが五六枚のシンプルなものが、野生の感じがして良い。厚ぼったい七重、八重のものも、特に改良したわけではなさそうで、太田道潅の頃からあったようだ。ヤマツツジもはや咲いている。民家では藤も咲いている。川沿いの遊歩道には、ハナミズキの並木があり、花壇には菫や芝桜が盛りを迎えている。家内と別れて、山道を歩いていると、ささやかな白山吹も見つけた。山吹と称するが、属は別である。山の下のツツジ園ももう満開に近い。春は終わるわけではないが、自然はいち早く地球環境に適応するようだ。少し前までの芽吹いた山も、緑に変わっている。       (画像上:左から、ハナミズキ、山吹、山吹 画像下:左から、山吹と水車小屋、ヤマツツジ、ハナミズキ、フジ、芝桜、山上より) 2018年6月11日(月) 梅雨のまのアジサイ    隣町の桜の山にアジサイが植えられているので見に行った。ほとんど知られていないので、土曜の明るい午後なのに、まるで人けがない独占状態。山下の方はまだちいさな莟の密集段階で、山を登るほど開花している。白から薄い桃色、青、紫と色彩を楽しめる。花弁は4弁が圧倒的で、よく見ると稀に3弁や5弁が見つかる。紋章にでもなりそうである。 これを書きながら聴いている、ヴィヴァルディーのリコーダ協奏曲ハ短調(YouTube)が、アジサイの花には似合いそうだ。   |