神経細胞に障害性があり、統合失調症の原因と考えられている物質を下に記します。

(グルタミン酸 ・カルシウム(Ca2+))

統合失調症発症と関係が疑われる体内危険物質NO1は、グルタミン酸とCa2+のコンビです。グルタミン酸もCa2+も脳内活動の維持にきわめて重要な有用な物質なのですが、過剰になってしまうと一転、体内にとって毒となります。まさに、「過ぎたるは及ばざるがごとし」です。

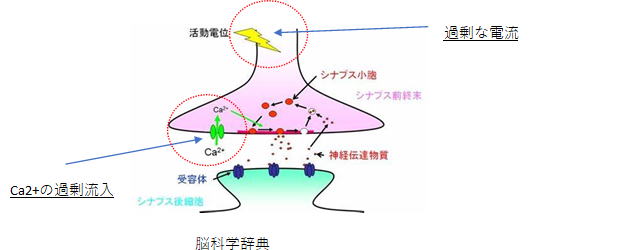

この体内毒性獲得の始まりは、NMDA受容体が阻害されることによる、グルタミン酸神経活動の過活動と、結果としての過剰電流の発生です。そして、過剰電流は前スパイン内でCa2+の大量流入を招き、種々の酵素を過剰に活性させてしまいます。このため、カルパインなどの蛋白質分解酵素 やホスホリパ ーゼC・ボスホリパーゼA2などの脂質分解酵素・エンドヌクレアーゼ などの 核酸分解酵素は必要以上に活性化され 、

結果、細胞骨格や膜脂質・核酸を破壊し、細胞死(アポトーシス)を直接的にひきおこしてしまいます 。

この細胞死は何を引き起こすのか。おそらく細胞死は軸索最先端で起こり、神経細胞本体(細胞体)には影響がないはずです。というのは、

※1 統合失調症患者の死後脳を調べてみると、脳体積の減少はあるが神経細胞数は減っていないからです。※

これは、冬の落葉樹に例えられます。樹状突起からスパインが欠落した姿は、冬に葉が落ちて幹と枝だけの裸木に似ています。統合失調症患者の脳体積の減少は、グルタミン酸とCa2+のコンビが引き起こす、アポトーシス(神経細胞末端部)の可能性があります。

※1「謎の統合失調症を解く」丹羽真一教授最終講義 youtube

(活性酸素)

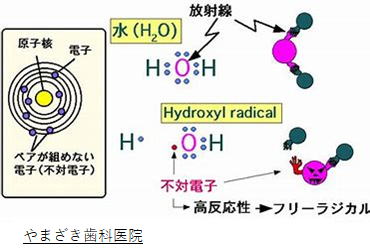

活性酸素は、ミトコンドリア内で細胞呼吸が行われる際、酸素分子から電子が奪われる(還元)ことによって生じます。この時の奪われる電子数によって、生成物が変化します。

1 電子還元→スーパーオキシド 2 電子還元→過酸化水素 3 電子還元→フリーラジカル

これらの生成物は電子数が不足していて不安定な状態のため、他の物質と結合(化合物となる)して安定状態になろうとします。この結合の対象が悪玉物質(細菌など)に働くと、免疫機能として大変有用なのですが、体内の生体分子を攻撃すると大変毒性が高い物質になります。

活性酸素はミトコンドリア内で細胞呼吸が行われる際生じるので、激しい運動をすると呼吸量が急増し、活性酸素が大量に発生します。活性酸素は疲労感を生じさせ(筋肉から生じる乳酸でないことが最近分かった)、休憩休息が必要だと本人は自覚します。さらには、ストレスを受けると一時的に血液の流れが悪くなり、これが元に戻るときに活性酸素が発生するようです。反対にウォーキングや水中歩行程度の軽めの運動は、抗酸化酵素の働きを高め、体の酸化を抑えます。

活性酸素が体内の生体分子に化学結合しようとして、それが神経細胞であれば、何らかの神経疾患が生じることは十分に予想できます。逆に抗酸化物質は神経疾患を予防できる可能性があります。

※1 グルタチオン(NACとして市販されている)は脳内の酸化を防ぐ主要な抗酸化物質ですが、統合

失調症の陰性症状の強さとグルタチオンの脳内濃度が反比例することが確認されています。※

※1 統合失調症の重症度と脳内の抗酸化物質“グルタチオン”濃度に相関関係 量子科学技術研究開発機構

(砂糖)

太るし糖尿病にもなるので、なるべく甘いもののとり過ぎは避けよう。これは健康維持の常識ですが、一方で、砂糖のとり過ぎと精神疾患の関連性も指摘されてきています。

東京都医学総合研究所は、「思春期に砂糖を取りすぎると統合失調症などの精神疾患を発症するリスクの一つになる可能性がある」と発表しました。 砂糖を過剰摂取すると、毛細血管の炎症がおこり、神経細胞の栄養となるグルコース(ブドウ糖)の取り込みが低下、そのため脳の神経細胞に栄養が行き渡らず、精神疾患を発症している可能性があるとしています。

さらには、糖分のとり過ぎが「カルボニルストレス」という状態を引き起こし、これもまた統合失調症発症のリスク要因となる可能性が指摘されています。カルボニルストレスとは、糖分が体内の他の物質と結合してできる最終糖化産物が体内に蓄積される状態です。例えば、血液タンパク質の一種のヘモグロビンがブドウ糖とくっつくと糖化ヘモグロビンとなり、ヘモグロビンA1Cと呼ばれ、この数値が高いと糖尿病と診断されます。それでは、この最終糖化産物が神経細胞にくっついたらどうなるのか、神経細胞の機能不全に陥り、統合失調症の原因にならないのか? これが統合失調症のカルボニルストレス説です。

統合失調症患者に糖尿病が多いことが分かっています。仮にカルボニルストレスが統合失調症の原因にならなかったとしても、成人病を予防する意味で甘いもののとり過ぎには気をつけたいものです。

(ミクログリアM1)

火事に起きたときの消火方法は、水をかけて消すことです。これは誰もが知っていることですが、

江戸時代の消火方法は破壊消化です。これは、火元周辺の家屋を破壊して延焼を防ぐ方法です。

ミクログリアの脳内炎症に対する方法をこれに似ています。つまり保護か障害(破壊)かです。

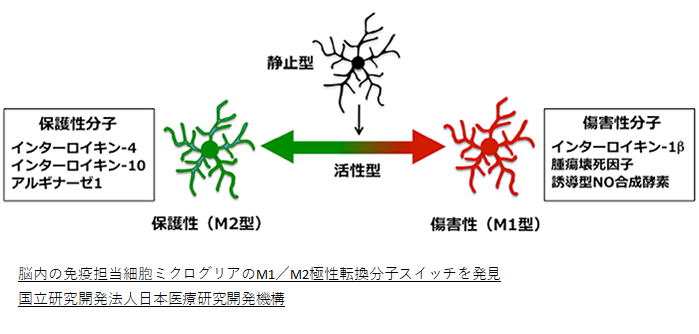

ミクログリアは脳内炎症が起こると保護性(M2型)か障害性(M1型)のいずれかに変化します。

下図参照

統合失調症のミクログリア仮説は、障害性(M1型)によって作り出される障害性分子(インター

ロイキン2など)が、神経細胞を傷つけ機能を低下させ、何らかの精神疾患を引き起こすとする

仮説です。これを裏付けるかのように、

1 統合失調症患者の血液中の炎症性サイトカイン濃度が,健常者と比較して有意に高い

2 PET 研究から,統合失調症患者の脳では,ミクログリアの活性化が起きている

などの間接証拠も示されています。

さらには、「ミクログリアの障害性分子が統合失調症患者の脳体積減少を引き起こすと」の説も

あります。