第6節 遺伝子変異

病気の主たる原因が遺伝子変異であるとき、「その病気は遺伝する」とされます。それでは統合失調症はどうでしょうか? 統計上、両親のどちらかが統合失調症の場合は 13%、家族や親戚に患者がいない場合は 1%、一卵性双生児で片方が発症した場合は50%という数字が分かったいます。この数字から分かる通り、統合失調症は「 遺伝はしないが、なりやすさは遺伝の影響をうける」ということが確実視されています。

それでは遺伝とは何なのか? 以下、遺伝の疾患形態を、遺伝子多型・CNV・エピジェネティックスの3形態に分けて説明します。

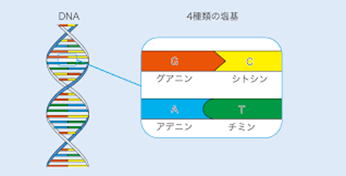

塩基とは有機化合物でり、その塩基単位の並び方が遺伝子の配列になります。

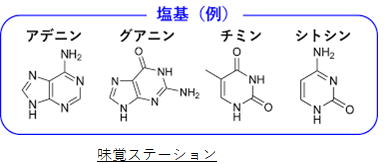

ちなみに、4つの塩基名と記号、化学式は下図のとおりです。

(遺伝子多型)

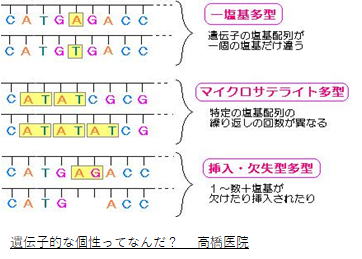

遺伝子多型とは遺伝子を構成しているDNAの配列の個体差です。イメージしづらいですが、下図を見れば理解が容易になります。ただし、統合失調症の発症原因としての遺伝子多型は、標準的は配列からの違いが人口比1%以上に認められる場合に限っています。

今までの研究から次のことが分かっています。

・個々の遺伝子多型のこれがない場合として比較してのなりやすさ(オッズ比)はせいせい1.2倍程度そのため、統合失調症の原因遺伝子ではなく関連遺伝子と呼ばれる。

・しかし、関連遺伝子が一定の箇所に多く集まると危険性が増す。

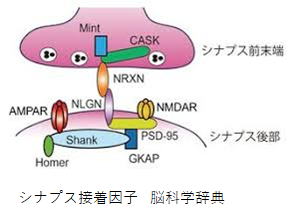

・その箇所は、イオンチャネルのスパイン構造、細胞接着、神経回路の形成に関わる部分が多い。

これらは 統合失調症のグルタミン酸仮説の関連部位に多く集積している。

・※1 神経細胞接着因子の遺伝子変異が 様々な精神疾患の病態生理に関わっていることがわかって

きた。なかでもニューレキシン(NRXN)・ ニューロリギン(NLGN)遺伝子は自閉症,統合失調

症・薬物依存症の感受性遺伝子として同定されて きている。※

※1 細胞接着因子と精神疾患 日本生物学的精神医学会誌 21 巻 2 号

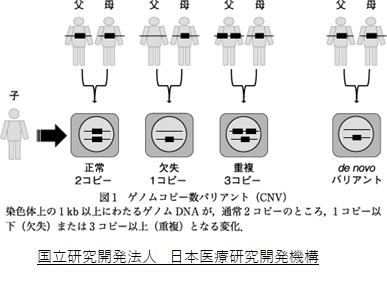

CNV(コピーナンバーバリエーション)

通常 ヒトの細胞には遺伝子は 2 コピー(父方由来と母方 由来)ですが個人によっては 1 細胞あたりのある遺伝子領域が 1 コピーしかなかったり,3 コピー以上 存在したりします。CNV はこうした遺伝子の「数の個人差」です。一方で先の遺伝子多型は「配列の個人差」です。統合失調症の患者の中でCNVを持つ割合はそれほど多くありませんが、このCNVがあるとオッズ比(疾患のなりやすさ)は遺伝子多型に比べて高くなります。以下、筆者が調べた内容を記します。

・統合失調症の患者の中でこのCNVが認められるのは最大10%(論文によって多少のずれはあります)。

・対象部位はシナプスの形成・機能に関連する部位が多い。

・CNVを持つ患者の約40%で先天性あるいは発達上の問題を抱えている。これは、思春期早期より

発症することを意味していると思われ、薬物治療で十分な効果が得られないケース(難治性)を含

んでいる。

・早期より発症して難治性であれば結婚する割合も少なく、この場合遺伝子は後世に引き継がれない

ので、CNVは減るはずである。しかし実際にCNVは一定数存在し続けていて、これは一種のパラドッ

クスである。これに対しては、遺伝ではなく突然変異によって父母からのコピー異常が生じると考

えると整合性がとれる。

(エピジェネティックス)

エピジェネティックスは、エピとジェネティックスの合成語です。エピは「後で」、ジェネティックスは「遺伝学」です。 ここで「遺伝学」を個人の遺伝子の配列の在り方と捉えると、「個人の遺伝学」とは、DNAを構成するA(アデニン)、

T(チミン)、

G(グアニン)、

C(シトシン)という4種類の塩基の並び方、すなわち塩基配列の個々人の在り方であるといえます。これが「後で」修飾されるということなのですが、後で塩基配列が変化するということではなくて、「塩基配列」がもたらす機能が修飾され変化するという意味です。「塩基配列の機能」はアミノ酸(集合してタンパク質)の合成なので、エピジェネティクスは後天的にタンパク質の機能、すなわち体を構成する器官や役割が変化するという意味になります。エピジェネティックスには、(1)DNAメチル化と(2)ヒストン修飾 があります。

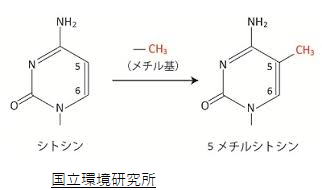

(1)DNAメチル化

遺伝子配列の4つの塩基の組み合わせの中で、シトシンの次にグアニンが続く配列のシトシンにメチル基(-CH3)が付加され、5メチルシトシンになることをDNAメチル化といいます。

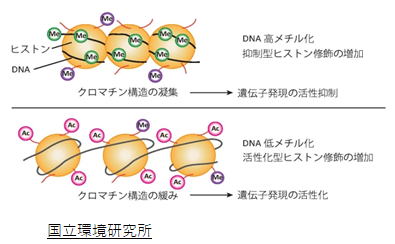

(2)ヒストン修飾

さて、これらのエピジェネティクスは、食事、大気汚染、喫煙、酸化ストレスへの暴露などの環境要因によって生じることが分かっています。ただし、エピジェネティクスの多くは、環境に対する個人の適応手段としてプラスの側面を持っていますが、一方で、さまざまな疾病の原因となる変化が生じるマイナスの側面も併せ持っています。

このマイナスの側面から、統合失調症とエピジェネティクスとの関係が注目されています。例えば、一卵性双生児の統合失調症発症率は50%と言われていて、両者のゲノムは同一です。それなのに発症の差が生じる要因の一つが、 DNAメチル化の変化であり、出生後の環境や疾患発症の有無などによりエピゲノム修飾に変化(差)が生じるためだと考えられています。

エピジェネティックの研究は第一に統合失調症発症メカニズムを解明する基礎研究ですが、臨床面で重要なことは治療に応用できる可能性を探ることです。エピジェネティックには2種類(ヒストン修飾、DNAメチル化)ありました。もしこれがある種の薬品の作用で可逆的な反応とすることができれば、蓄積された環境要因(悪い方)を振り出しに戻すことができます。よく統合失調症の発症は遺伝+環境要因といわれますが、この環境要因がなくなるわです。この観点から、ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤が統合失調症治療薬として注目されています。

※筆者が特に推薦したいエピジェネティックスに関する論文。

精神疾患におけるエピジェネティクスの役割の基礎 ―DNA メチル化を中心に― 篠崎 元