総合案内

令和7年9月

識字障害・算数障害の発症仮説

要約:

算数障害の脳内責任部位は主として右脳、識字障害は左脳である。どちらの障害も出生後、ある脳部位での機能的躓きが次のステップの躓きに連鎖する。このため、算数障害や識字障害の発症仮説は、ステップ式(ドミノ倒し)の機能障害連鎖を俯瞰的に眺めることと、最初の躓きの責任部位(脳神経内)とその発生のメカニズムを予測すること。つまりは、マクロとミクロの両側面を含んだものでなければならない。

1.識字障害の概略

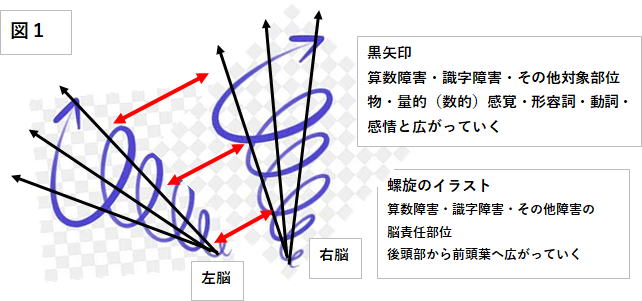

まず最初に、算数障害と識字障害の俯瞰的発症仮説の説明のため、1~5の項目を列記し、併せてイラスト(概念図)も記します。

1 積み上げ方式 最初がうまくいかないと、後行程もうまくいかない.

最初のステップは物の識別課題である。

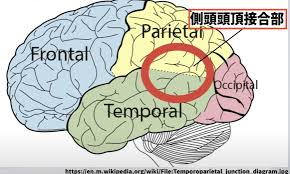

2 責任部位は後頭部から前頭部へと広がっていく。しかしランダムウォークである。 責任部位は溝・結合部・

脳領域の境目が多い

3 算数の概念獲得は右脳が数の概念を習得し、左脳でそれを音韻化・文字化する

4 発症仮説は個別のステップを強調しても意味がない

5 もし発症仮説を定義するなら、俯瞰的な体系 と最初のステップの躓きの原因を説明する内容であるべき

2.識字障害概論の2

1 識字障害の最初のステップは、左頭頂側頭領域(縁上回・下頭頂小葉)における、「文字を言語的な単位として認識する能力障害」に起因すると考えられています。左頭頂側頭の文字は、左(左脳)、頭頂(頭頂葉→視覚情報を扱う)、側頭(側頭葉→言語能力獲得の中枢)に分解され、その結合領域は「文字を意味ある記号として認知」するために必要な領域であることが分かります。そしてこの「文字を意味ある記号」として認識できることを起点に、乳児から幼児へと、対象領域と能力は広がっていくのです。

2 識字能力や算数力は図1のように、左脳と右脳の一責任部位の能力獲得を第一ステップとして、後頭部から前頭 部へと責任部位と対象能力 拡大しつつ、高次な能力を獲得していきます。ただしこの流れは定型的でなく、2階から羽毛おとして落下地点がわかないようなランダムウォークで、各個人の症状の多様性が大きい。また、各ステップの責任部位を調べると、〇×溝、〇×接合部の記載が目立ちます。これは、各ステップの能力獲得が複数の脳領域の協働によって成立するということです。

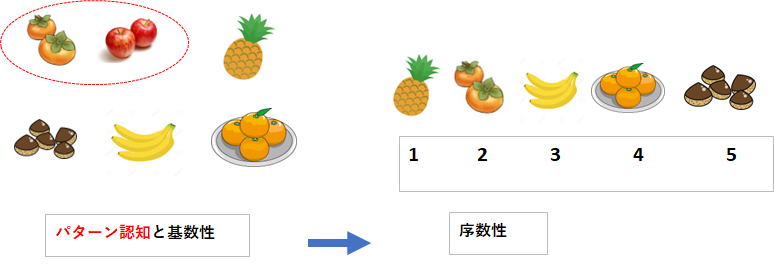

3 算数能力の獲得の第一歩はおそらく物を他の物と区別できる能力の獲得から始まります。やがて、遊びの中から 物には量という概念があることに気づくことに始まるのでしょう。 大きい(小さい)、重い(軽い)、長い

(短い)などです。そして3歳ころから、数の基数性と序数性の概念を獲得していきます。 下図参照

幼児はこの頃になると、より高いとか、より重いなどの比較感覚を経験(遊び)を通じ体得します。ですから、「たくさん」という概念も当然生じているでしょうし、他の果物(リンゴやバナナ)にも同様な感覚を持つはずです。

さて、数の概念の獲得には、基数性と序数性の概念獲得が必要であることが分かっています。基数性とは量の集合論的認知です。ミカンやリンゴ、または積み木など認知対象は違っても、同じ個数の集合があると認知できること、これが基数性の概念です。

序数性とは、基数性で認知した「量の集合」を数的に順位づけることです。つまり、1個、2個、3個と順を追って増えていくことを理解することです。そして、この説明から分かる通りに数の概念は、基数性を理解し、続いて序数性を理解することで初めて形成されます。

さてここで、図1をもう一度見て下さい。左右の螺旋図とその中の矢印があります。螺旋図は識字(算数)能力の拡大、矢印は脳神経部位を示しています。さらに赤色の矢印がありますが、左脳と右脳の連携の重要さを示します。算数の数概念の獲得に基数性と序数性が必要ですが、そのベースになるのがリンゴやバナナを他の果物から区別する能力で、これは識字能力の獲得の原点「文字を言語的な単位として認識する能力」に依存しています。また、基数性や序数性の概念習得はこれは右脳段階では何となく感じ取っているレベルで、これを左脳との協働で123(イチ ニー サン)と文字化、音韻化できて初めて、脳内で論理展開(算数計算)ができるようになるのです。

4 1~3の内容で分かることは、識字障害(または算数障害)の発症仮説のは、図1のような責任部位と機能の展 開図を作成してみること。障害を俯瞰的に眺めてみてこと。そして、個人の障害がその展開図のなかのどこに位 置づけられるのかを確認することです。

5 次に発症仮説は、図1の展開図の最初の起点がなぜ機能障害を生じてしまうかを推察することです。この最初の 地点での障害がファーストステップとなって次々に連鎖していくわけですので、この推察は非常に大切です。何 となく「ドパミン機能障害」とか、「遺伝子と環境の相互作用」などといった曖昧な内容でスルーするべきでは ないと思います。

3.エピジェネティック

ホモサピエンス時代に、生存の危機に対応して、イオンチャネルのセロトニン受容体、ミトコンドリア機能、カルシウムイオンの賦活を生じさせ、アクティブに生存危機を脱する機構が生じた。やがてそれらの機能は遺伝子に格納され、エピジェネティックとなる。つまり生活に過度なストレス(不安)が生じなければ遺伝子の働きは翻訳されずに一生を過ごすことができる。 しかし、何らかの理由(識字障害や算数障害では母親の受胎中の環境)でエピジェネティックのスウィッチがONになり、ミトコンドリア機能や、カルシウムイオンの賦活が生じて責任部位の機能障害を生じさせる。

また、このシステムは、自閉症、ADHD、チック症、児童期強迫症に共通するパターンで、しかも男児に多い。

4.識字障害の最初の責任部位が、左頭頂側頭領域(縁上回・下頭頂小葉)であることの理由 その1

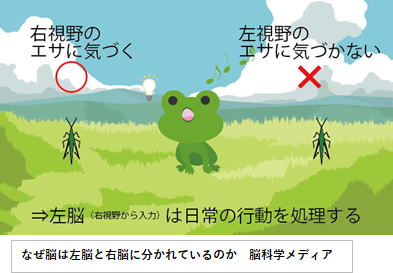

ここでヒキガエルに登場してもらいます。下図でヒキガエルはエサのバッタを探しています。実はこの段階で、ヒキガエルはマルチタスクを行っています。どういうことかというと、右目は主としてエサのバッタを探しつつ、左目は広く自分をとりまく空間に視線を送り猛禽類やヘビの存在を確認しているのです。ヒキガエルのマルチタスクは回避と接近なのですが、ここで最も重要なのはえさを選ぶこと、そして天敵の存在にいち早く気づくことです。そしてこれは、物の識別能力そのものなのです。

5.識字障害の最初の責任部位が、左頭頂側頭領域(縁上回・下頭頂小葉)であることの理由 その2

左頭頂側頭は、左(左脳)、頭頂(頭頂葉→視覚情報を扱う)、側頭(側頭葉→言語能力獲得の中枢)に分解され、その結合領域は「文字を意味ある記号として認知」するために必要な領域であることは前章で説明しました。そしてここの機能の巧拙が当時(ホモサピエンス時代)の人類にとって極めて重要だったのでしょう。すばやく餌(もしくは天敵)を外部世界から抽出して、それを言葉として仲間内で連絡しあうことが必要だからです。ですから、識字能力の原点は人類生存戦略の一環であった可能性があります。

6.エピジェネティックのスウィッチがonになると その1

受胎中もしくは出生後に何らかにストレス(妊婦の栄養不足等)がかかると、乳幼児の左頭頂側頭領域は生存戦略に移行するため,エピジェネティックのスウィッチがonになります。

これによりミトコンドリア機能が賦活し、同時に細胞内に大量のカルシウムが入ってきます。これはミトコンドリアがカルシウムを取りこんで、カルシウムの代謝酵素(デヒドロゲナーゼなど)を活性化し、エネルギー産生を促進させるためです。一方で、過剰なカルシウムが取り込まれると、ミトコンドリア膜の透過性が上昇し、「透過性遷移」が起こり、アポトーシス(プログラム細胞死)が誘導されてしまいます。

ちなみに、識字障害のある児童では、左頭頂側頭領域の脳体積の減少が報告されています。

7.エピジェネティックのスウィッチがonになると その2

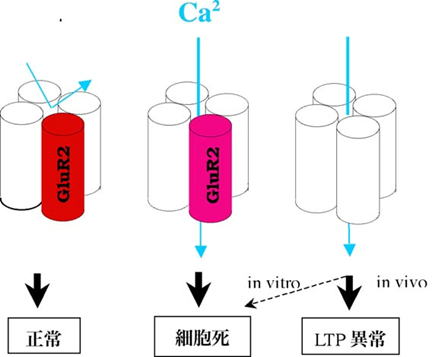

左頭頂側頭領域は頭頂(頭頂葉→視覚情報を扱う)、側頭(側頭葉→言語能力獲得の中枢)の結合域にあり、両責任部位の情報をやり取りするのが興奮性神経伝達物質のグルタミン酸でその受容体はAMPA受容体です。

AMPA受容体は4量体構造です。下図参照

幼児期(特に3歳頃)までは、カルシウム透過性の高いタイプ2受容体が多く、長期増強(LTP)や長期抑圧(LTD)などのシナプス可塑性に関与し、学習や記憶形成に重要な役割を果たします。ところで、カルシウムの透過性はカルシウム毒性からの細胞死をまねく危険性があるので、AMPA受容体はRNA編集を行い、カルシウム透過性のないタイプ1受容体に徐々に組み替えていきます。その後、NMDA受容体の成熟に合わせて、AMPA受容体とNMDA受容体の二本立てで、高度な学習や複雑な記憶形成に寄与していきます。

ところで、人の脳の発達は、誕生後から2~3歳頃までが最も急激に成長する時期とされています。

脳の神経回路(シナプス)が爆発的に増加する時期であり、脳の重さも出生時の約3倍に成長し、3歳時点で成人の約90%に達します。さらには後頭葉・側頭葉・頭頂葉など、感覚や言語理解に関わる領域がこの時期に急速に発達します。

そして予想通りというか、この加速する成長スピードと、カルシウム透過性の高いAMPA受容体タイプ2の稼働時期は見事に一致しています。

ところが、何らかの理由で、左頭頂側頭領域のミトコンドリア機能亢進の遺伝子が翻訳される、つまりはエピジェネティックがonになると、大量のカルシウムが当該細胞内に入りこんでしまいます。そのため脳神経システムはカルシウム毒を防ぐためにRNA編集を行い、カルシウム透過性のないAMPA受容体タイプ1に急速なシフトチェンジします。タイプ1はカルシウムが細胞内に入ってこないので、カルシウム機能の長期増強(LTP)や長期抑圧(LTD)などのシナプス可塑性に機能障害が生じて、学習や記憶形成がこの段階でストップしてしまうのです。

8.識字障害や算数障害のある子の知的能力は劣っているのか

左頭頂側頭領域での機能障害は、これを始点として次々と機能障害の連鎖が生じます。後部から前部や、より広範囲に、より複雑に、そして時として算数障害にも関与します。そしてこれが識字障害(算数障害)となって小学校入学以降の学習障害となって表れてくるのです。

ところが、不思議なことに彼らの知的能力は一般健常者に対して劣っていないことが、世界中の教育学者の研究によって証明されています。 不思議に思いますが、次のように考えれば納得できます。

「知能とは、生活に適応するための知的手段であって、総合力の問題である。一部に障害があっても、他で代償すればよい。彼らは確かに左脳の機能に一部問題があるが、右脳がそれを代償する。左脳も個々の神経部位が個の力を高めていく」。ちなみに、右脳は、空間認知、直感、感性、そして全体像の把握といった「大局観」に関わる機能を多く担っているとされます。

そしてまた、こうイメージします。サッカーの試合は2チームの得点ゲームです。Aチームはパス回しを中心とした「繋げるサッカー」を身上とし、Bチームは「個人技が主体」のチームです。相手をドリブルで抜き去る力や、大局観をもったパス回しが特徴です。

当然ですが、Aチームは健常者。Bチームは識字障害のある個人を表象しています。

さてこの2チームの勝敗は? 結局、分からないのです。