総合案内

ADHDの一次運動野亢進仮説 2024年6月

要約:

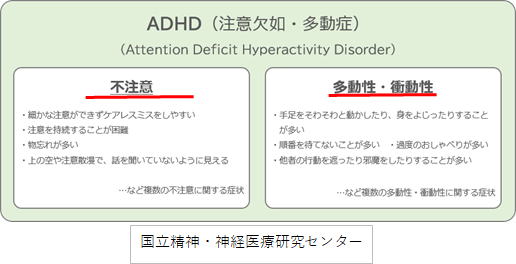

出生前後の不安定事象により三位一体のDNAメチル化が生じることがADHD(注意欠陥・多動性障害)の第一段階となる。三位一体とは人類がホモサピエンス時代に獲得した遺伝子発現パッケージ(生存スキーム)である。DNAメチル化によって、カルシウムとミトコンドリアの機能が亢進し、第一次運動野が賦活する。第一次運動野が属する*SHCHP回路は高次運動野が指揮官としてこの回路を統括しているが、ADHDでは第一次運動野が暴走的に賦活してしまうので、高次運動野がその機能を低下させしてしまう。これにより*ADHDは注意力の欠如と多動性が顕在化してくる。

前頭前野を司令塔とするCSTC回路も運動制御に関わるが、第一次運動野の賦活による想定外の行動欲求により、CSTC回路と*SHCHP回路は誤差学習をすることができず、これによるドパミン機能の低下から、前頭前野の機能的成熟も遅れてしまう。

しかし、思春期以降になりグルタミン酸NMDA受容体が機能してくると、前頭前野は、個人と周りの環境を俯瞰的に観察できるようになり、衝動を抑えて「集団の中での協調的行動の意義」を認識できるようになる。これによって、ADHDは表面的な集団生活ができるようになるが、決して内面に存在する衝動的、自己中心的な内部モデルが消去されたわけではない。つまり、意識下の統制と、ふとしたきっかけで表出する内部モデルとの競合とその克服が、彼らを日常的に縛ることになる。

*SHCHP回路は著者の造語です

*ADHDのお子さん・患者さんという意味で使用しています

1. 第一段階

ADHDの起源はホモ・サピエンスの時代に遡ります。ヨーロッパ大陸に渡ったホモ・サピエンスが寒さと飢えの中で生存戦略として取り入れたのが、(カルシウム・セロトニン・ミトコンドリア)を連携して効率化することです。そしてこれを、遺伝子としてではなく、個体に危機が迫ったときに、DNAメチル化(エピジェネティック)するという、ある意味賢い方法で後世に引き継ぎました。ここのところは、このHPの双極性障害の三位一体仮説として詳述しています。

2. 第二段階

ここから、ADHDの発症論に入りますが、理解するためにいくつか必要なポイントがありますので、まずこのポイント部分の説明から入ります。

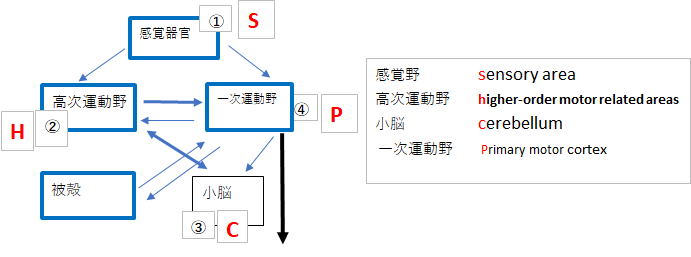

上図は、SHCHP回路を示しています。まず、SHCHP回路とは私が命名した回路なので、どこの教科書(ネット)にも記載がありません。人間の脳は生物界の進化を反映して、後頭部(脳幹や中脳)から前部(前頭葉)へと機能ユニットを追加する形で進化していきました。そしてこの進化過程は、人間の誕生から成人期への脳機能の進化(後ろから前)となって表れています。

今回説明するSHCHP回路は、人間としては初期段階(45歳くらいまで)に主役となる回路で、広く動物界と共通しています。上図から分かる通り、SHCHP回路は小脳+感覚運動野で構成されています。

目や耳などの感覚器官に入った情報は、高次運動野に送られて、ここで対応する行動プランが作成されます。作成された行動プランは小脳に送られて必要な修正を受け、再度高次運動野に戻ってきます。そして、その行動プランを一次運動野に送付して、実際の行動命令が実行されます。

行動命令は脊髄を通って手足に伝達されて、そこでボールを手に取って5m先の標的に投げました。結果は、表的の手前50cmに落ちて失敗しました。この結果は小脳に送られて、最初に作った行動計画を修正します。これが小脳が行う誤差学習で、再度行動計画を作成して一次運動野に送り返します。このようなループで個人は何回も失敗を繰り返しながらも、小脳は内部モデルを作成して基本的な運動機能を習得していきます。

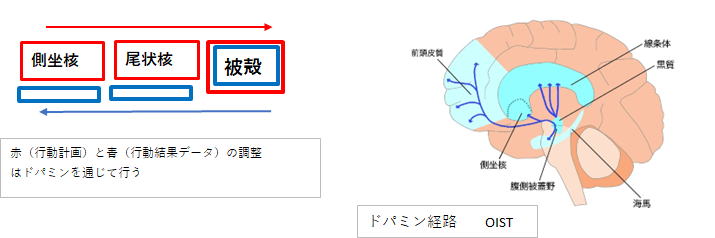

そしてここからが極めて重要なことなのですが、小脳で作成した内部モデルは高次運動野と線条体(被殻と尾状核)に送られます。高次運動野に送られた内部モデルのデータは、プログラムのサブルーチンとして高次運動野に格納されます。また線条体(被殻と尾状核)も同様にサブルーチンを格納して、CSTC回路との誤差学習に用います。

CSTC回路とSHCHP回路 その1

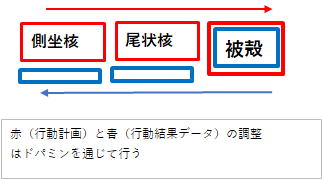

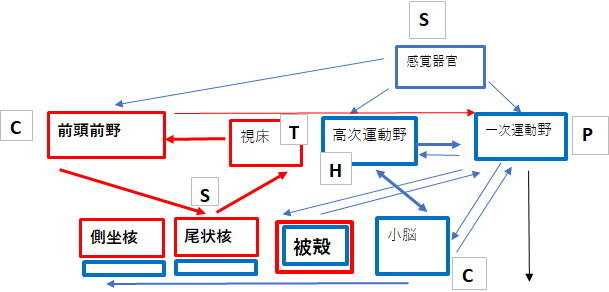

上図は大脳皮質(主として前頭前野)からの行動命令回路(CSTC回路)と、それに情報を提供するSHCHP回路が交錯、つまり両システムが連結するイメージ図です。被殻は入れ子となっていますが、これは被殻がCSTC回路の一部であると同時に、SHCHP回路の構成要素であることを表しています。また尾状核と側坐核の下部に青の□がありますが、これは尾状核と側坐核の一部が被殻となっていることを示します。ADHD患者は、この青□部分の脳体積減が認められています。

大脳皮質(前頭前野)は「こんな行動を起こしたいんだけど」と思うと、その計画をCSTC回路とSHCHP回路に流します。これは上図に示した通りで、赤矢印は行動計画で、青矢印は蓄積した行動データ(内部モデルとして保存している)に基づく情報提示です。ここで尾状核に注目して下さい。尾状核は運動学習を行う場で、CSTC回路とSHCHP回路のデータの突き合わせ(誤差学習)の結果として滑らかでスムーズな行動を行えるようになります。

ここで両回路の調整役として登場するのがドパミンです。ドパミンはその本質を捉えるのが非常に難しい神経伝達物質ですが、大よそ次のように考えると間違いないです。「異なる神経回路を結びつける調節者であり、必要なデータを作成する通訳者である」。つまり、世界各国の人々と会話を成り立たせる英語の役割です。このようにしてドパミンは、違う神経回路を結びつけて、学習、意欲、喜び、快楽などの機能を表現します。そして今回はそれが、尾状核での運動機能の学習ということなのです。

CSTC回路とSHCHP回路 その2

CSTC回路とSHCHP回路を合成して上図を作成しました。CSTC回路で作成された行動計画は、一次運動野に送られて行動計画として実行されます。ADHDの発症過程を考える上で、上図に加えて海馬と偏桃体に関わる神経回路が付加される必要があります。それは、ADHDでは側坐核、尾状核、被殻の他に、海馬と偏桃体の体積減が認められているからです。とはいえ、この図に情動系の神経回路を加えることは技術的に無理なので、今回はこの図を参照してADHDの発症過程を追っていきます。

ADHDの発症過程

ADHD発症の最初のステップは周産期の胎児または出生後の乳幼児の期間に、何らかのストレスが加わることです。これは彼の生存を脅かすほど強力なものです。

このストレス要因の第一は遺伝子変異で、親から子へ引き継がれるものです。この遺伝子変異は、脳神経回路に必要なパーツが所定の位置に運ばれないことや、必須なたんぱく質が作れない、などがあります。私が調べた範囲ではドパミン関係、神経部位では前頭前野が多いようです。

ストレス要因の第二は、環境面で、周産期の母親の感染症感染や、ω3を中心とした栄養不足、乳幼児時代の虐待や育児放棄などが該当します。

さて個人にこれらのストレスが加わると、それに対応する形で三位一体のDNAメチル化が発生し、ADHDではカルシウム機能の賦活化が最高度にまで高められます。

カルシウム機能の異常亢進は結果として一次運動野の過剰賦活もたらします。一次運動野だけに存在して、他の脳神経部位にないものがあります。ベッツ神経細胞です。この神経細胞は脳神経領域と脊髄をむすぶ巨大な神経錐体細胞です。ベッツ細胞は基本的に随意運動(高次運動野→一次運動野→脊髄)の指令を下位運動ニューロンへ伝達する枠割を担っていますが、このプロセスにおいてカルシウムイオンは中心的な役割を担っています。そのため、カルシウムイオン機能の亢進はベッツ細胞の興奮、つまりは一次運動野の興奮をもたらすものと推察します。また興奮状態を低減するため、随意運動を待っているだけでなく、感覚に対応する不随意運動を積極的にセットするするのでしょう。

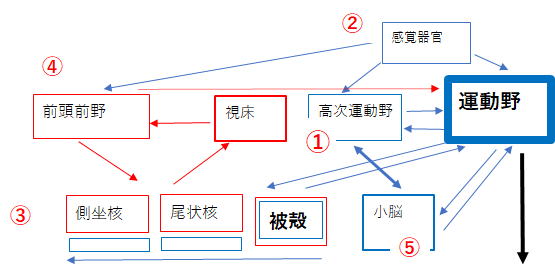

スタンドアローン、野中の一本杉、表現は違えどイメージは一緒で、それを上図に表しました。とにかく一次運動野が際立っています。それではここから本題に入ります。一次運動野の亢進が何故にADHDの症状を引き起こすのでしょうか。

ADHDの発症過程 その1 高次運動野の機能低下

SHCHP回路の中心は高次運動野を中心とした神経回路です。これは動物界に共通していて、高次運動野は感覚器官を通じて必要な行動を下す指揮官です。「逃げろ、餌をとれ、闘え、交尾しろ・・・」。そして、一次運動野は指揮官の行動を命令を実行に移す忠実な部下(一機関)なのです。ところが、DNAメチル化によって一次運動野の機能が極端に亢進してしまったために、高次運動野の指揮命令関係が機能しなくなり、一次運動野は感覚器官からの情報をもとに単独(独断)で行動命令を下してしまいます。結果、高次運動野は指揮官としての機能を失ってしまいます。

*補足 高次運動野は前運動野と補足運動野から成り立っています。それぞれ機能は異なりますが、協力して行動計画を作成し、一次運動野に行動計画を伝えます。それぞれ、線条体や小脳との連絡網を有しています。

また、ADHDの人の高次運動野の機能低下(血流の低下や機能の偏り)が認められていることから、この部位とADHDの関係が示唆されています。

ADHDの発症過程 その2 感覚過敏

ADHDの主要な症状の一つは感覚過敏です。この感覚過敏は上述した通りに、一次運動野の興奮を低減するために(感覚器官→一次運動野→下位ニューロンへ行動命令)が否応なくセットされていまったことに端を発しています。

その上で、感覚過敏には二通りあり、一つは忌避したい感覚過敏(結果として行動)、もう一つは固執する感覚過敏(行動)です。いずれにしてもおおよそそ負のイメージがついています。

ところで、わたしはこの感覚過敏については必ずしも負の要素だけでないと思っています。つまり、一つの感覚に縛られるのは不適応行動ではありますが、反面、全ての感覚に過敏に反応してしまうことから生じる行動破綻(これをやると精神が参ります)を免れるための神経システムとしての一面です。端的に言えば、脳神経システムのフェールセーフシステムです。

ADHDの発症過程 その3 CSTC回路の機能不全

尾状核はドパミンを使って、運動の学習と行動計画を作成します。ドパミンはCSTC回路とSHCHP回路の調整をおこなうことで、滑らかな手足の協調運動ができるようになり、環境に適した行動計画を前頭前野に返します。

ところが、SHCHP回路はもはや一次運動野に支配された神経回路になっています。衝動的で感覚過敏です。これでは、ドパミン機能が調整機能を発揮することはできません。もはや両回路は挨拶すら交わさない通行者同士になってしまいます。

ADHDの発症過程 その4 前頭前野の機能低下

尾状核の学習機能が働かないので、黒質緻密部から線条体(尾状核)へのドパミン投射は減少します。同じく、側坐核の報酬機能が働かないので腹側被蓋野からの投射量が減少し、前頭前野へのドパミン投射量減少となります。またCSTC回路がよく機能しないので、前頭前野の行動計画作成機能も働きません。これら両者の作用によって前頭前野の機能は低下します。

ADHDの発症過程 その5 小脳における不十分な内部モデルの生成

小脳に運動の内部モデが生成されすが、一次運動野の衝動性を反映した内容になってしまいます。 内部モデルは高次運動野に移植されサブルーチン(プログラム集)が作られます。これの何が問題なのかというと、前頭前野は行動プランを作成する際に高次運動野のサブルーチンを参照することです。これでは、周辺環境に最適な行動プランを作成できなくなります。

ADHDの発症過程 総括

ADHD(注意欠陥・多動性障害)の発症過程は上記①~⑤により明らかです。

第一次運動野の賦活は、多動性・衝動性の根本原因です。さらには、第一次運動野を管理すべき高次運動野や前頭前野の機能も低下してしまいました。これにより不注意(管理機能が低下していているので注意の継続性が困難になる)が生じます。また、ドパミン学習ができないことから、手足の滑らかな協調運動ができません。さらには感覚過敏も生じます。

ADHD症状の経過

ADHD症状の経過はおおよそ、次の経過をたどることが多いようです。

・6歳まで 多動が目立ち始めるが不注意は目立たない

・小学生時代 多動、不注意とも目立つ おそらく症状のピークとなる時期

・中学生以降 徐々に多動が落ち着くが、不注意が症状の中心となる

中学生以降(思春期以降)に多動が減少するのは、グルタミン酸NMDA受容体が機能してきて、前頭前野が本来の役割をす効果にようるものと思われます。前頭前野は人間独自の精神活動の中心で、思考、判断、創造、計画、注意、自己抑制に重要な役割を果たしています。 思春期以降、前頭前野の機能が充実し、彼は自分の症状を理解できるようになり、ADHDの症状をなるべく抑えるように努めます。 これにより多動(衝動性)の減少に繋がるのでしょう。それでは、不注意はどうなのでしょうか。前頭前野が優れた指揮官であれば、不注意行動が減少してしかるべきです。

映画「大脱走」の一シーンを思いだします。ドイツの捕虜収容所から脱走した英国人将校が、街中でゲシュタポがら尋問され、見事なドイツ語で応答していましたが、最後の最後に、突然英語で「Good luck(幸運を祈る)」と言われ、反射的に「Thank you」と英語で返答してしまい、その結果、脱走兵であることがばれてしまいます

つまり心身に染みこんだ行動パターンは、意識して抑えようとしても、何らかのきっかけで表に出てしまいます。これを防ぐためには、環境の設定と訓練が重要です。英国人将校は交通機関を使っていてゲシュタポの目にふれてしまいまいた、そうではなく群衆にまぎれて歩き、尋問されることを見越して「絶対英語は使わない訓練」を架空でも繰り返していたら、結果は全く違っていたはずです。

ADHDに対する治療薬の種類は少なく年齢制限も厳格なので、生き方の自己設計が非常に重要になります。

就職先や友人関係は考慮して選択すべきですし、不注意によるミスをなるべく減らす工夫(自助努力)が必要になってきます。

参考文献

*双極性障害の最新の病態仮説について教えてください 加藤忠史

*子どものADHD症状にはどう対応する? 年齢別の症状と対応 自治医科大学附属病院 とちぎ子ども医療センター 門田 行史

*高次運動野による行動と運動の認知的制御 丹 治 順

*錘体路(皮質脊髄路) 東京医科大学

*多くはbing copilot を参照していますが該当論文にあたり内容を確認しています