総合案内

令和6年7月

アスペルガー症候群の発症仮説

要約:

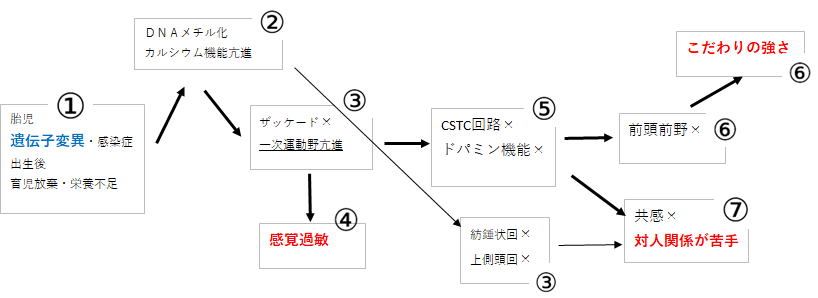

出生前後の不安定事象により三位一体のDNAメチル化が生じることがアスペルガー症の第一段階となる。三位一体とは人類がホモサピエンス時代に獲得した遺伝子発現パッケージ(生存スキーム)である。DNAメチル化によって、カルシウム機能が亢進し、ザッケード(眼球運動障害)と一次運動野の亢進が生じる。ザッケードは感覚過敏の原因となり、一次運動野の亢進と相まって、CSTC回路(尾状核ループ)の誤差学習ができなくなる。誤差学習の主体はドパミンであることから、結果、ドパミン主体の感情生成がうまくいかず、その他のモノアミン経路による代償的感情形成をうける。しかし、これは定型的(ドパミン主体)に形成された感情と質的に異なっていることから、関係する集団内での感情的共感を感じることができない。

さらには、ドパミン機能の低下が前頭前野の行動計画作成の不安定さをもたらす。そして、この不安定さに対する脳神経システムによる回答が、行動計画を行わないことであり、日常の所作を頑固なまでに固定することである。環境に合わせて服装を変えることより、どこへ行くにも同じ服装なのが彼らにとって楽なのである。

アスペルガー症は、発症原因(DNAメチル化)からADHDやASD、学習障害と併発しやすい。さらには、CSTC回路の誤差学習がうまくいかないことから、強迫症やチック症との併発も起こりやすくなる。

1.感覚過敏

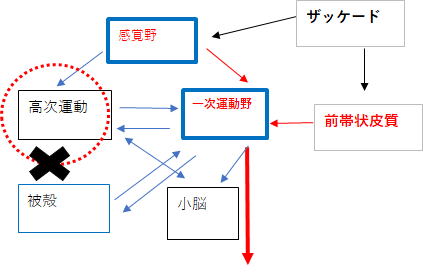

下図は、アスペルガーの発症原因と三大症状(赤文字)形成過程の概略図です。このうち、①と②については、ADHDやASDの記事の中で詳述しているので本稿では省略して、③のザッケード障害と一次運動野亢進の部分から始めます。

自閉スペクトラム障害とザッケード異常(眼球運動障害)は、ほぼ密接不可分の関係です。特に古典的自閉症では、視線が合わないことに対する違和感が強調されます。 アスペルガー症は自閉スペクトラムの範疇に入るので、当然ながらザッケード異常が予想されますし、臨床上、何らかのザッケード異常が確認されています。

それでは何故そのようなザッケード異常が起きるのかですが、次のように推察(仮説)します。①②の理由で脳神経内のカルシウム機能が亢進してきますが、アスペルガー症ではそれが視覚認知領域で発生します。出生直後、乳児の視覚機能は発展途上、つまり幼弱です。そこにGABAを介在ニューロンとしてグルタミン酸が投射されるのですが、gabaは出生直後の幼弱ニューロンに対して興奮性に働きます。視覚(眼球運動)に関連する神経ニューロンのグルタミン酸受容体はこの時期ではAMPA受容体ですが、上記の理由で大量のカルシウムイオンが視覚神経ニューロンに入ってきます。そのためAMPA受容体は視覚神経をカルシウム毒から守るために、RNA編集というシステムが働いてカルシウム透過性のないAMPA受容体タイプ1を生成します。結果、視覚認知システムは守られますが、ザッケード(眼球運動障害)となって顕在化してくるのです。

それではザッケード(眼球運動障害)は何を個人にもたらすのでしょうか。

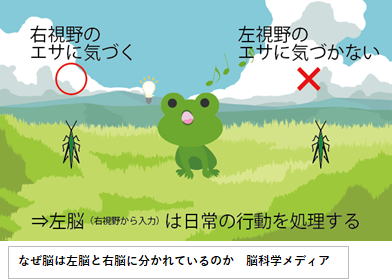

そこでヒキガエルに登場してもらいます。上図でヒキガエルはエサのバッタを探しています。実はこの段階で、ヒキガエルはマルチタスクを行っています。どういうことかというと、右目は主としてエサのバッタを探しつつ、左目は広く自分をとりまく空間に視線を送り猛禽類やヘビの存在を確認しているのです。これは左右の脳の特色を表しています。左脳は日常の行動を処理し、右脳は想像や直観そして、広く空間の把握して危機回避行動を行います。

ところで、左目でザッケードができないとどうなるでしょうか。空間に何か飛行物の存在を認めても、それが鷹なのか枯れ葉なのかの判断がつかなくなります。そして心に警戒警報が鳴り響き、全ての五感が研ぎ澄まされます。音・光と影のコンストラスト・体に感ずる風圧にさえ細心の注意が向けられはずです。一方で、エサ探しもスピードと確実性が必要になり細部にわたる確認作業が綿密に行われます。

アスペルガー症の乳幼児はザッケードが苦手です。そして、細部へのこだわりと、感覚過敏の症状は、上のヒキガエルの感覚や行動と同じ枠組みを有しているのでしょう。

それでは、この論理は一次運動野の亢進にどう結びつくのでしょうか。

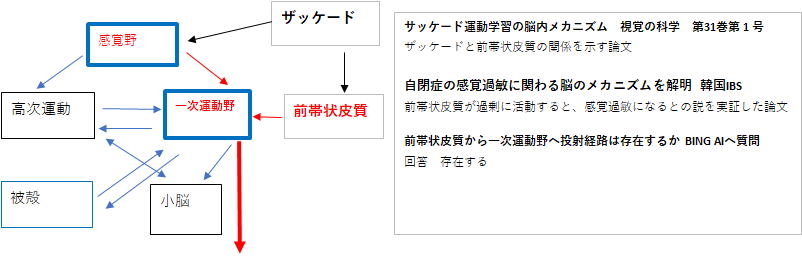

上図は、ザッケード(眼球運動障害)と一次運動野の亢進を示す概略図です。この図の中で注目すべきは、前帯状皮質の存在です。前帯状皮質は、自己制御力に関与していて、自分自身の注意と行動の対象を意図的に決定し、その場にふさわしくない反射的な行動を抑制し、臨機応変に対応する機能を有しています。

ザッケード(眼球運動障害)が生じると、その情報が前帯状皮質に流れ、「必要な行動を素早く行え」との警戒警報が一次運動野に向けて発せられます。同時にザッケード(眼球運動障害)によって生じた感覚情報(些細な感覚情報)が感覚野に流れます。

定型的には感覚野と一次運動野の間に高次運動野が介在し感覚情報を取捨選択し行動計画を作成して、その行動計画にそって一次運動野経由で、脊髄経路系へと行動計画は流れていきます。しかし、警戒警報下では高次運動野の行動プランニングは省略されて、感覚野と一次運動野が直に連絡して、感覚情報(些細な感覚情報)に対する反射的対応行動が選択されます。

ザッケード(眼球運動障害)は源泉として恒常的に存在しているので、反射的対応行動(感覚過敏)もいつしか、臨時的ではなく日常的な行動に組み込まれます。そしてこのシステムこそが、アスペルガー症の三大症状の一つである感覚過敏の発生原因なのです

2.ドパミン介在誤差学習の機能低下

この節の内容を理解してもらうために簡単にCSTC回路の説明をします。

大脳皮質(cortex)で練られた行動計画は線条体(striatum )で誤差学習を行って、視床(thalamus)経由で再び大脳皮(cortex)質にもどってきます。このCSTC回路の目的は、側坐核や尾状核などの線条体で誤差学習を行って、経験に照らして実践的な行動計画に修正し、そして実行することです。

さてCSTC回路が尾状核で誤差学習を行うためには、別の行動プランが同時点で尾状核に届いている必要があります。それが、大脳皮質から高次運動野そして一次運動野から尾状核へと連絡するループです。このループの特徴は、運動野で小脳で作成された内部モデルを使い、大脳皮質からの行動計画を実践的な内容に修正できることです。そのため、二つのループからの情報は、尾状核で誤差学習のシステムにかけられて、より実践的な内容に変更されて再び大脳皮質に戻っていきます。

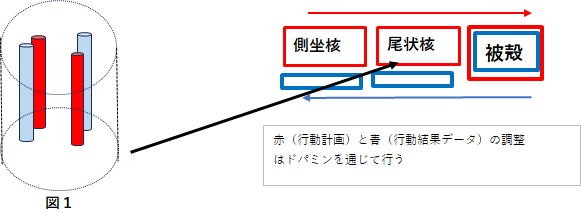

それでは尾状核で誤差学習はどのようにして行われるのでしょうか。尾状核には、ストリオソームとかマトリックスと呼ばれるコンパーメント構造があり、その中にgabaを放出する中型有棘神経細胞が入っています。図1参照。

中型有棘神経細胞はドパミンD1受容体とD2受容体を持つ2種類あり、同数がストリオソームに中に入っています。これを最大限、略式化して説明するとCSTC回路の情報を反映して2本、運動野経由で2本の計4本がストリオソームの中に入っています。中型有棘神経細胞にはドパミン受容体があり、2経路の情報は中型有棘神経細胞の活性化という形で反映されます。仮に活性化を高さで表しているとすると、誤差学習とはストリオソーム内の高さを調整すること、図1で説明すると、赤色ペアと緑色ペアの高さを合わせることです。そして高さを調整せよ(行動計画を修正せよ)の情報がCSTC回路を通じて大脳皮質に戻っていきます。

さて、CSTC回路が誤差学習の機能があり、その重要な要素としてドパミンが関わっているとしして、アスペルガー症ではどこに問題があるのでしょうか。

下図は前節で掲載したザッケード(眼球運動障害)と一次運動野の賦活を示す図ですが、そこで一次運動野と感覚野の結合が強すぎるあまり高次運動野の機能が低下する旨説明しました。そしてこの高次運動野の機能が低下こそが、ドパミン機能の低下に直結します。

どういうことでしょうか。大脳皮質からの行動計画は2ルートに分かれて尾状核や側坐核で収斂します。一つはCSTC回路、そしてもう一つが大脳皮質から高次運動野を経て尾状核へ連絡するルートです。ところが上述の通り高次運動野の機能は低下しています。そのため、本来なら高次運動野で小脳で作成された内部モデル(環境下での行動の最適解を提示する)を利用して大脳皮質からの行動計画に実効性を付与すべきところが、その機能が働かないためにこのルートの情報はある意味カラ情報となって尾状核に提示してしまうのです。そのため、尾状核のドパミンを利用した誤差学習ができなくなります。例えば運動機能面では、アスペルガー症の人はしばしば細かい手先の運動に苦労します。

3.アスペルガー症とこだわりの強さ

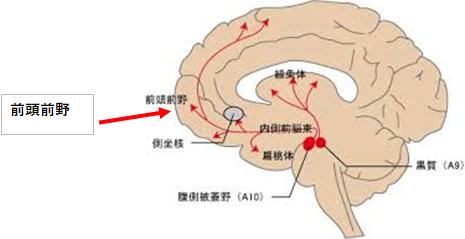

線条体(尾状核・側坐核)におけるドパミン誤差学習の不調は、運動面だけでなく、より広範な影響をもたらします。 下図はドパミン神経細胞の起点と投射先を示しています。ドパミン経路は4本あるとされていますが、アスペルガー症に関係するのは黒質緻密部から線条体に投射するルートと、腹側被蓋野から前頭野に投射するルートです。尾状核でドパミン学習ができないと、黒質緻密部や腹側被蓋野からのドパミン投射機能に問題が生じて、必要な箇所に必要なドパミンがジャストインタイムで届かなくなります。

前頭前野はヒトをヒトたらしめ,思考や創造性を担う脳の最高中枢であると考えられていますが、この神経部位にも必要時にドパミンが届かなくなります。前頭前野の機能の一つは行動計画作成で、その推進役としてドパミンとセロトニンが必要とされています。 それでは、前頭前野が行動計画を作成する段階でドパミンの必要量が確保されないとどうなるでしょうか。確実にいえることは、行動計画作成にやたら時間が掛かってしまうことです。そしてこれは個人にとって避けねばならない事態です。なぜなら、刻々変化する環境に対して瞬時に行動判断しなければ最悪、命を危険に晒しかねないのです。

そこで脳神経システムは、対応策を二つ取り入れました。そしてこれが、チック症とアスペルガー症のこだわりの強さとなって顕在化します。対策の一つ目は前頭前野で行動計画で逡巡しているのなら、思考主体を前頭前野から前部帯状回に強制切り替えすることです。前部帯状回も前頭前野と同じく行動計画を立てることができますが、前部帯状回と前頭前野は拮抗関係にあります。そのためバーチャルな情報を前部帯状回に提示して思考主体の強制切り替えを行います。前頭前野が思考計画で逡巡しているときに、脳神経システムはバーチャルなスズネバチを登場させて、前頭前野から前部帯状回へ思考(命令)主体がシフトします。そしてその反応がチック症状となるのと引き換えに、前頭前野の行動計画作成は一次中断となります。

そしてもう一つの対策ですが、極めてシンプルで「行動計画を立てない」で、換言すれば「考えない」です。そのため行動を固定化します。どういう環境下であろうと、最初から行動が決まっていれば、周りからの奇異な視線をうけることと引き換えに、自分の脳神経システムを守ることができます。そして、その取り入れる行動は感覚過敏の対象と密接に関係しているはずです。さらには、この対策が根本的なものではないのでチック症と同じく、過剰なまでに(頑固なまでに)に反復的なパターンを形成します。

4.アスペルガー症と社会的コミュニケーション能力

アスペルガー症の人々は、自分を育ててくれる母親(父親)に愛情をもてましす、友達に友情を感ずることもできます。ところが一方で、他者とのコミュニケーションや共感性に苦手意識を持つことが認められています。それではこのギャップはなぜ生じるのでしょうか。

定型的な発達段階を踏むと、乳児から幼児へと向かう段階(2/3歳)で、彼らは形容詞の概念を身に付け始めます。高いや重いなどの属性形容詞と、美しいや楽しいなどの感情・感覚形容詞です。本節で扱うのは感情形容詞ですが、この取得は属性形容詞と同様に遊びや他人との接触を通じて体得していきます。

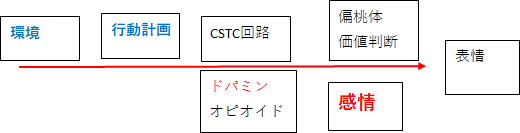

ところで、怖いた楽しいなどの感情の習得にはドパミンが大きく関わっています。下図はそれを図式化したものです。

幼児でも環境適応力があるので、周りの環境に合わせて行動を決定します。そしてこの行動の決定と遂行にはCSTC回路とドパミンの組み合わせが必要です。そして行った行動に対する反応が戻ってくると、偏桃体はそれに対する価値判断を行い、複雑な神経プロセスを経て感情が形成され、表情となって表れます。仮にこのプロセスによって生じる感情をドパミン主導系感情とします。

ところが、アスペルガー症候群の人々はドパミンによる誤差学習ができないので、ドパミン主導系感情は生じないことになります。 それでもアスペルガー症候群の人々も定型的発達の子どもたちも、同じ感情を持っています。悲しい・楽しい・嬉しい・・一つも欠ける感情はありません。それは、ドパミン以外のモノアミン(セロトニン、アドレナリン、ノルアドレナリン・・・)が代償的に感情形成に関与するからです。

ところで、日本のカレーはインドのカレーとは名前が同じながら、かなり異なっていて別物との意見もあります。それは、材料や調理法が違うからです。 モノアミンによる代償的感情もこれと同じで、生成環境が違うので両者に質的な相違が生じ、結果も違ってきます。味が違うように、感情に対する思いや表情も違ってくるはずです。

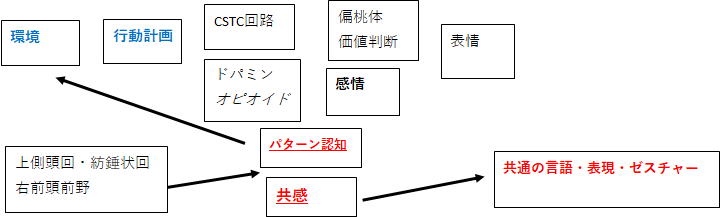

感情の芽生えは共感性の下地になります。下図は共感発生の概略図です。

概略図で、新たな神経部位を記載しているので、掲載理由と機能的特徴を記します。アスペルガー症候群の人々では、右前頭前野,左上側頭回, 紡錘状回の灰白質濃度が低下が認められています。これは神経ニューロンの減少を示していて機能低下とほぼ同義です。

上側頭溝(上側頭回と下側頭回の境界域)の機能については、他者がどこを見ているかを認識すること、他者の目や口などの「動き」の検出と認知に関わるとされています。

紡錘状回は、顔や色、単語、数字の認知に関与しているとされています。

また一部の研究で頭頂間溝の異常が報告されています。ここで、頭頂間溝を出す理由は、紡錘状回と頭頂間溝は学習障害の責任部位とされていることに関係します。実は、アスペルガー症候群と学習障害の併存率は26%と高率であることから、頭頂間溝の役割を決して無視できません。むしろ頭頂間溝がアスペルガー症候群共感性障害の隠れた主役とさえ思います。

感情は環境への働きかけの中でドパミン機能を利用して生成され、表情として表れます。ここでキーワードは環境と表情で、ともに個人の認識対象になります。他者の感情は認識できないけれども、一緒にいる環境と表情は認識できる、ここが共感を理解する上で重要です。

Aさんは保育園の一室で3人の友達とボール投げをして遊んでいます。ゴムボールを3m先の標的に当てる単純な遊びですが4人のは真剣です。一人づつボールを投げていきます。はずれると悔しがり、次の友達を応援します。3人はずれた後、4人目の友達が成功してボールが見事標的に命中しました。お友達は本当にうれしそうです。Aさんは、友達が成功したことを自分のことのように感じて嬉しくなりました。他の友達も嬉しそうです。 そしてこの時Aさんが感じた、仲間との共通感情を認識することこそが共感なのです。

ここでもう一度、アスペルガー症候群ので認められる神経部位を確認します。上側頭溝は他者を観察すること、紡錘状回(頭頂間溝)は顔や色、単語、数字の認知、すなわち概念認知に関与しています。

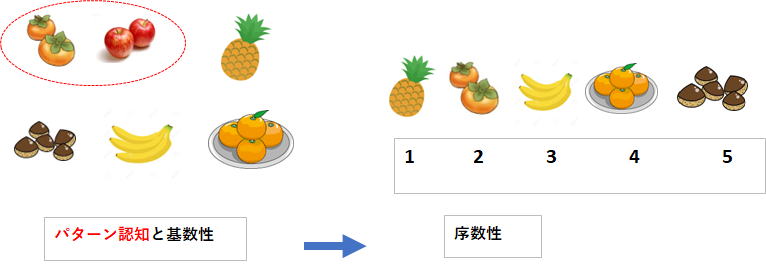

上段で、アスペルガー症と学習障害は併発しやすいと述べましたが、算数障害は概念認知(パターン認知)と密接に結びついています。 算数障害の一番のボトルネックは数の概念を体得できないことで、これは基数性と序数性の概念を理解できないことによります。基数性の理解はパターン認知そのものです。下図左を見て下さい。多くの果物の中で、カキとリンゴに共通性(2個ある)を認めるのがパターン認知で、これが分かり次に序数性を理解して初めて数の概念が体得できます。

共感もパターン認知があって初めて身に付きます。ボール投げをしている環境で、見事的に的中してAさんは嬉しく(ドパミン主導系感情)なりました。周りの友達を観察(上側頭回)してみたら、みな同じ表情をしています。そこでAさんは4人に共通した感情(パターン認知)を感じます(紡錘状回・頭頂間溝)。そしてこれが共感の発生になり、二次的に仲間内での共通の言葉、表現、ゼスチャーを生じさせます。そして、前頭前野は、これらの二次的表現の体得と意味理解の主導役になるのでしょう。

ここまでくると、アスペルガー症候群の人々がなぜ集団内での共感性の欠如があり、社会的コミュニケーション能力が苦手なのかが理解します。そもそも、アスペルガー症候群の人々の感情形はドパミン主導系でなく、代償的なモノアミン主導系なので、両者に質的な違いが生じています。そのため、Aさんがもしアスペルガー症であったら、嬉しいという感情の質やその表現方法は他の友達と違っているはずです。そのため、Aさんは4人共通の共通項をパターン認知できず、共感の獲得に至らないのです。そのためAさんの脳神経システムは、上側頭回や紡錘状回・頭頂間溝を賦活させます。「もっと観察せよ、もっと共通項を探し出せ、もっと考えよ」。

しかしこれらの試みはうまくいきません。結果、これらの神経部位は機能的低下に陥ってしまうのでしょう。

さらには、共感力をベースに加速的に拡大する社会的コミュニケーション力も習得に難が生じます。阿吽の呼吸が分からず、非言語的なサインや言葉に隠された真意をくみ取ることができないのです。

5.アスペルガー症と治療方針

アスペルガー症候群に対する医学的治療手段はなく、その必要性もないようです。これはアスペルガー症であっても、立派に生活できる人が多いことを表しています。

といっても、本人が困難を感じていたり、二次的障害(うつや不登校など)に陥ったりした時には、積極的な医療や教育、社旗的サポートが必要となります。

参考文献

* 全編を通じて bing copilot を利用していますが、提示された記事にて内容は確認しています