総合案内

自閉症発症のAMPAアキレス腱仮説 2024年6月

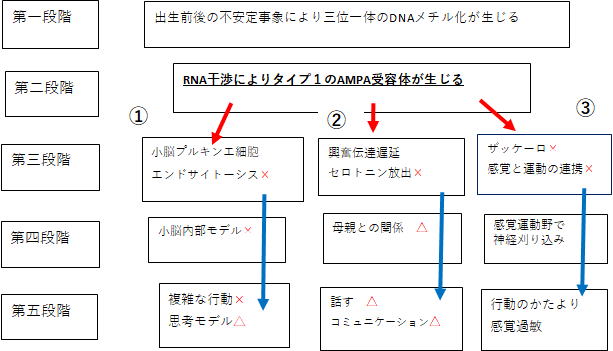

要約:出生前後の不安定事象により三位一体のDNAメチル化が生じることが自閉症発症の第一段階となる。三位一体とは人類がホモサピエンス時代に獲得した遺伝子発現パッケージ(生存スキーム)である。この点は双極性障害と同一の発症枠組みを有している。しかし、第二段階への移行が双極性障害の20年後に対して、自閉症は直後となる。このきっかけは、活性化したカルシウム機能と興奮性GABA機能の組み合わせにより、RNA編集によって生じるタイプ1のAMPA受容体である。これが神経発達上のアキレス腱となり、神経基盤の各部位に負の影響を与え、そまたそれらの各部位が始点となって第二の負の流れが生じ、広範な自閉症状が顕在化する。

1. 第一段階

自閉症の起源はホモ・サピエンスの時代に遡ります。ヨーロッパ大陸に渡ったホモ・サピエンスが寒さと飢えの中で生存戦略として取り入れたのが、(カルシウム・セロトニン・ミトコンドリア)を連携して効率化することです。そしてこれを、遺伝子としてではなく、個体に危機が迫ったときに、DNAメチル化(エピジェネティック)するという、ある意味賢い方法で後世に引き継ぎました。ここのところは、このHPの双極性障害の三位一体仮説として詳述しています。

これが、現代の私たちに、そして自閉症発症にどのように作用するのでしょうか。個体に対する生存危機はまず母親の周産期(子の胎児の段階)で発生します。母親の感染症感染や栄養不足、精神的ストレスなどの母体サイドの問題。もしくは、個体の遺伝子変異(必要な神経細胞が定位置に運搬されない、必要なたんぱく質が作成されない)によって、個体に重要な危機が生じます。

これに対する個体の対抗手段が、「三位一体のDNAメチル化」です。しかし、生存危機が胎児の段階で発生するという想定外の事態に対して、「三位一体のDNAメチル化」は全く意味をなさず、むしろ負の影響が大となって個体に跳ね返ってしまうのです。

2. 第二段階

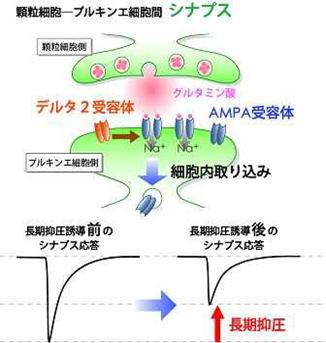

何が問題なのか。それは第一に、カルシウムイオンを活用するシステムが、より効率化(高速化)して大量のカルシウムイオンが後シナプスに流入してしまうことです。これを現場サイドにフォーカスします。場所は小脳のプルキンエ細胞のAMPA受容体です。AMPA受容体は興奮性神経伝達物質(グルタミン酸)の受容体で4量体の構造物です。

そしてここが極めて重要なポイントなのですが、前シナプスと後シナプスの間にGABA介在ニューロンが存在していて、グルタミン酸の量を調節していることです。具体的には、前シナプスの興奮度が高く多数のグルタミン酸がスパインに放出されると、GABAの抑制作用により前シナプスの興奮度が抑制されて、スパインに放出されるグルタミン酸の量が適度に調節されます。これは過剰なカルシウムイオン(Ca2+)の流入が細胞死(アポトーシス)防ぐためのシステムです。

ところが、GABAは生後数か月までは抑制性でなく興奮性の神経伝達物質として機能しています。そして、この事実と、三位一体のDNAメチル化(特にカルシウムイオンの活性化)の相加相乗効果を考えると、恐ろしい結果が生じることが予想されます。つまりは過剰なCa2+流入によるプルキンエ細胞のアポトーシス(細胞死)が生じてしまうのです。そのため、脳内のシステムはAMPA受容体にRNA編集をおこなって、カルシウムイオンをAMPA受容体に流入させない、AMPA受容体タイプ1を作成します。

ギリシャ神話の英雄アキレスはトロイア戦争で相手方の放った一本の矢がアキレス腱に突き刺ささり、不死身のアキレスもついに彼の地で倒れていまいました。AMPA受容体タイプ1はまさに脳神経システムのアキレス腱です。ここから負の連鎖が始まり、自閉症の症状が顕在化してきます。

3. ①ライン 内部モデルとAMPA受容体

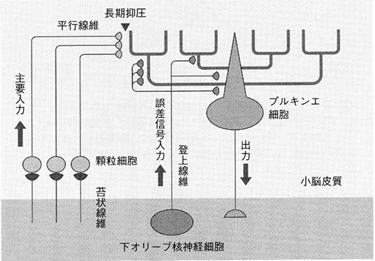

ここからは、運動をおこす際の大脳皮質と小脳の情報のやりとりを再現してみます。

個人(1歳の赤ちゃんとします)はボールをつかんで1m先の積み木に当てようとしています。行動欲求が生じると大脳皮質は、小脳に行動計画を依頼します。小脳は内部モデルにある運動データを参照して、

「ボールを角度30°100の力で投げよ」との計画を大脳皮質に返します。大脳皮質は小脳から送られてきた行動計画をもとに実行命令を下します。この行動計画は脊髄を経由して手の筋肉に送られ、個人は手にボールをつかんで「角度30°、100の力」で積み木を目標に投げます。目はその結果を視認します。「ちょっと外れた。積み木の20㎝手前にボールが落ちてしまった」こう確認するとその情報(誤差信号)を下オリーブ核経由で小脳に返します。

ところで、小脳は大脳皮質が行動命令を出す瞬間に顆粒細胞(平行繊維)を通じて多くの結果予測情報を受け取っています。角度25°~35°、力95~100、各々10通りあるので10×10で100パターンを受け取ります。そしてこの平行繊維経由の情報と、登上繊維から送られてきた誤差信号をマッチングさせて、「角度27°力102が最適解」との結論を得て、これを内部モデルに組み入れるのです。

さてここからがこの節の本題で、登上繊維と平行繊維が一対一でマッチングされたら、他の99本の平行繊維は不要となります.そこで行われるのが、長期抑圧です。抑圧の言葉からは何やら負のイメージが生じますが、最適解を内部モデルに組み入れるため、他の平行繊維を抑圧(使えなくする)という機能本位のポジティブな作業です。

プルキンエ細胞の情報入力は、グルタミン酸が行っていて、その受容体はAMPA受容体です。プルキンエ細胞は後シナプスなので、99本の平行繊維の受け手となる後シナプスを使用不要にするため、AMPA受容体を細胞内に取りこんで(エンドサイトーシス)、平行繊維からのグルタミン酸と結合できなくします。エンドサイトーシスの過程は複雑なのですが、前提として細胞内のカルシウム濃度が高く設定される必要があります。そのためAMPA受容体を活性化させてカルシウムイオン(Ca2+)を細胞内に取り入れるわけです。ところが、AMPA受容体はこの段階でカルシウムイオンを透過させないAMPA受容体タイプ1に置き換わっています。これはAMPA受容体のRNA編集によるものでした。

そのため、99本の平行繊維と受け手の後シナプスの間の長期抑圧が生じません。そしてこれは内部モデルの完成ができないことを意味します。

さて、上記の行動プランは1m先の積み木にボールを当てることで、運動内容としてはごく初期のものです。同じく、積み木を積み上げる、ブロックを組み立てる、組み立てた積み木を崩す、などの能力はこの時期に完成されます。この時期はCATC回路の被殻(線条体)や感覚野と強調して運動の原理を学び身に付ける段階です。当然、小脳に内部モデルが完成されるていることがその前提になっています。その後、身に付ける運動内容は加速度的に増えていきます。行動内容は複雑化・精緻化し、感情(友情や愛情)や社会的コミュニケーションの中での立ち振る舞いなど、単なる動物としてではなく人間(ヒト)としての行動ができるようになります。「千里の道も1歩から」、このことわざ通りに、私たちはこの社会で生きていけるのは、乳幼児時代からコツコツと積みあがる小脳の「内部モデル」に大きく依拠しているのです。

4. ②ライン 言葉の遅れとコミュニケーション障害

三位一体(カルシウム ミトコンドリア セロトニン)の内、カルシウムの活性化が思わぬ負の連鎖を招きましたが、残りの二つはどうでしょうか。まずはミトコンドリアから。

※ 自閉スペクトラム症に前部帯状皮質のミトコンド リア活性の低下が関連し、社会的コミュニケーショ ンの困難に関係することが明らかに 浜松医科大学 平成4年 9月7日 プレス発表

それでは、セロトニンと自閉症の関係はどうなのかということですが、これはカルシウムの影響と同程度の負の影響度を個人にもたらします。アキレス腱の第二の矢です。

セロトニンはよくドパミンと比較されますが、これは競争関係にあるということではなく、その協働関係においてお互いに必要という意味においてです。ただし、乳児が初めて人間と接して愛着関係を結ぶときには、ドパミンよりセロトニンの重要性が高いことが分かっています。 そのセロトニンはグルタミン酸とAMPA受容体により背側縫線核から脳内各部位へ投射されます。しかし、この段階でAMPA受容体はカルシウム透過性のないAMPA受容体タイプ1になっているので、背側縫線核からセロトニンは放出されないのです。

乳児は母親にダッコされオッパイを与えられ、優しい眼差しで見つめられ、背中をそっとなでられます。本来ならこれらの行為によって、赤ちゃんの脳内はセロトニンが溢れ、その対象である母親を愛着の対象であると認識します。これを心理学的に言うと、母親は「感覚弁別の対象から情動弁別の対象になった」ということです。そして、母親から、その他の多くの人間を愛情と興味の対象として一般化していきます。

ところが、自閉症児はセロトニンの放出が少ないので母親を愛情対象として認識できないのです。そしてこれが自閉症の典型的な症状と結びついてしまいます。

言葉の出現は、聞く力が前提になります。これは逆に言うと、相手の話すことを聞き取り、また内容が理解できれば、自ずと喋れるようになるということです。つまり、母親との何気ない触れ合いが「語学学校」の入学許可となります。

さらには、母親との愛着行動のやり取りが、「社会的コミュニケーション学院」の入学許可にもなります。

セロトニン不足によって母親を愛情の対象に中々できない自閉症児が、このように言葉とコミュニケーション能力の獲得に遅れが出てしまうのは、ある意味、自然な流れです。

5. ③ライン 感覚過敏と行動のかたより

ザッケードとは高速眼球運動と視線先へのオートフォーカス能力を意味する言葉です。このザッケード能力には、AMPA受容体を通じてカルシウムイオン(Ca2+)を神経細胞内へと透過させて素早い脱分極させることが必要です。とにかく「速くそして確実に」です。しかし、自閉症児のAMPA受容体はタイプ1となっているので、このザッケードを素早く行うことができません。

「だから何なの」と思うかもしれませんが、実はこのザッケードの遅れは自閉症児の症状発生過程に非常に大きな意味を持っていているのです。

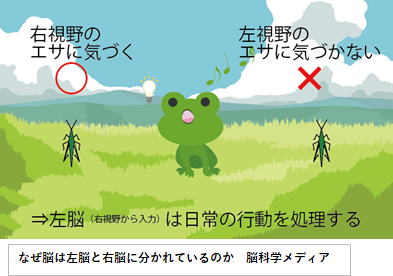

ここでヒキガエルに登場してもらいます。上図でヒキガエルはエサのバッタを探しています。実はこの段階で、ヒキガエルはマルチタスクを行っています。どういうことかというと、右目は主としてエサのバッタを探しつつ、左目は広く自分をとりまく空間に視線を送り猛禽類やヘビの存在を確認しているのです。これは左右の脳の特色を表しています。左脳は日常の行動を処理し、右脳は想像や直観そして、広く空間の把握をして危機回避行動を行います。

ところで、左目でザッケードができないとどうなるでしょうか。空間に何か飛行物の存在を認めても、それが鷹なのか枯れ葉なのかの判断がつかなくなります。そして心に警戒警報が鳴り響き、全ての五感が研ぎ澄まされます。音・光と影のコンストラスト・体に感ずる風圧にさえ細心の注意が向けられはずです。一方で、エサ探しもスピードと確実性が必要になり細部にわたる確認作業が綿密に行われます。

自閉症児はザッケードが苦手です。そして、細部へのこだわりと、感覚過敏の症状は、上のヒキガエルの感覚や行動と同じ枠組みを有しているのです。

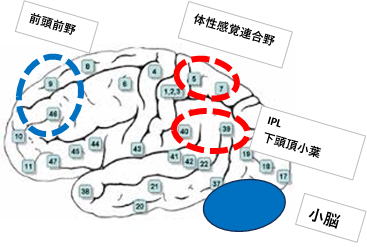

上図は、小脳、前頭前野、体性感覚連合野(ブロードマン5番と7番)、そしていIPLの位置関係を示した脳地図です。簡単に各部位の機能を説明すると、小脳は運動の内部モデルの生成場所、前頭前野は意思決定や行動計画、そして高度な認知的思考を行う場所、そして赤丸のついた両部位は、身体の感覚情報と外界の情報を統合して最適な運動モデルを前頭前野に提供する部位です。このうち、右脳にあるブロード番号7番(右後上頭頂葉領域)は空間認識や身体の位置感覚などの処理に関与している箇所です。

これらの各部位は経路的そして機能的に結びついています。まず、経路(神経ニューロンの結びつき)は軸索が各部位間で直接的な連絡網を構築して、その上で、各部位間の機能的な補完関係も確立しています。小脳で作成した内部モデルのデータが赤丸部位に渡り、赤丸部位はそのデータを修正加工して保存します。そしてこの加工されたデータは前頭前野が行動計画を立てる際に前頭前野に渡して適切な行動計画作成に資するわけです。

ところで、自閉症児の脳体積の増減について、小脳の体積増と右後上頭頂葉領域の減少(灰白質の減少)、つまりは神経細胞の減少が分かっています。右後上頭頂葉領域は右脳で、その機能は空間認識や身体の位置感覚でした。この組み合わせは、ザッケードと関連して説明した、ヒキガエルの右脳と空間認知の課題そのものです。それでは、自閉症児で認められる、右脳にある右後上頭頂葉領の減少にどうよう関連するのでしょうか。

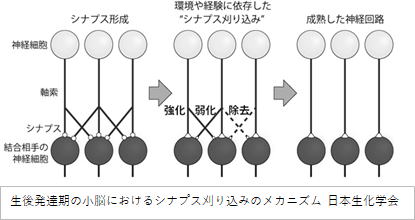

実は、赤丸部分に、小脳で作られた内部モデルのサブルーチンが作成されていると思います(これは個人の予想です)。 これは、小脳で作成された内部モデルのバックアップ機能と、前頭前野へ渡す行動プログラムとしての機能を兼用するシステムです。ただし、前頭前野にデータを渡す以上、すっきりと整理され、遅れの生じないコードでなければなりません。しかし、小脳で作成された内部モデルは誤差学習が不十分なため、かなりアバウトな内容になっていて(上図の一番左のイメージ)、そのデータを転記した赤丸部分のデータも同じく不十分な内容になっています。そこで、赤丸部分のデータ(コード)に対して神経細胞の刈り込みを行うことが必要となるのです。

刈り込みのルールは、まずポジティブリストを定めて、その他の無駄な部分を消去していきます。右脳の上頭頂葉領域でのポジティブリスト(残すべきリスト)はまず第一に、「ザッケード不調によって生じる生存危機」に対応する研ぎ澄まされた五感能力で、そして、第二に細部に対する注意力の集中と素早い行動力です。

刈り込みのルールの第二は、ポジティブリストを強化するため、その行動を率先して選択することです。このため、こだわりの強さと感覚過敏が目立ってきます。

そして、刈り込みのルールその3は、ポジティブリスト以外を長期抑圧することによってシナプス間の連絡を絶ち、神経細胞(シナプス)の配置をすっきりと整理することです。ところで、自閉症の場合この神経刈り込みが過剰に行われているもとの予想されています。

さて、神経刈り込みのおかげで、右後上頭頂葉領域はすっきりと整理され灰白質の体積も減少しました。おかげで、前頭前野が体性感覚連合野からもらうデータは素早くなり、結果、行動計画も立てやすくなり行動もスムーズに行われます。

でもこれは個人にとって良かったのでしょうか。素早く行う集団になじまない行動。

ここに、自閉症児のもつ、典型的は症状が顕在化し固定化されてしまうのです。

6:カイニン酸受容体は曙光となるか

最後に、自閉症の治療可能性にふれてみます。

自閉症に折れ線型と呼ばれる形態があります。 これは、18ヵ月前後まで順調に発達しながらも、ある時期を境に自閉症状が現れてきて、社会的コミュニーションや話すことができなくなるというものです。自閉症の30%がこの型に該当するそうです。できていた事ができなくなるので、かなり不自然に感じますが、これは発症時期が単に後ろ倒しになったと解釈すれば特に不自然ではありません。理由としては、GABAの抑制機能への転換の遅れによるものだと思います。

そうではなく、私が不思議に思うことは、折れ線型によって自閉症状が出てしまった患者のうち、一定の割合でまた折れ線型(今度は良い方向)になり自閉症状が緩和して治癒していくケースがあることです。

何故そうなるのかと、いくつかパターンを考えてみましたが、最終的に残ったのが、カイニン酸受容体がRNA編集によってAMPA受容体の代替機能を獲得するケースです。

グルタミン酸のイオンチャネル型受容体には、AMPA受容体、NMDA受容体、そしてカイニン酸受容体があります。このうちNMDA受容体は思春期以降にその機能が完成し、AMPA受容体は自閉症の原因となっています。そうすると残りはカイニン酸受容体ですが、これがかなり特殊な受容体で、海馬CA3領域に主として発現していてAMPA受容体のような脳内の各部位に発現していません。

このことから次のように解釈できます。カイニン酸受容体がRNA編集により海馬領域だけでなく脳内各部位で発現すれば、一定程度AMPA受容体の代替として機能できるようになり、自閉症状は緩和される。特に言語能力は、

海馬CA3領域が記憶に関連する部位であることから、脳内で記憶していた言葉(パパやママ)が自然と湧き出してくる。これは彼らの言葉が、喃語を経ないでいきなり一語文の発生となることから、情動主導系言語でなく記憶主導系言語として表出されるとの解釈は可能です。

AMPA受容体発症仮説が正しければ、曙光が射してきます。たとえ微かな光であっても、多くの人にとっての希望の灯になります。AMPA受容体とカイニン酸受容体の研究が進むことを期待します。

参考文献

※ なぜ脳は左脳と右脳に分かれているのか 脳科学メディア

※ 折れ線型自閉症とは 発達障害-自閉症 ネット

※ 今月のサイエンス - 2018年11月

※ 自閉症の科学1:自閉症と小脳 NPO法人 オール・アバウト・サイセンス・ジャパン

※ 生後発達期の小脳におけるシナプス刈り込みのメカニズム 日本生化学会

※ 多くはbing copilot を参照していますが、文献確認はしています