統合失調症症患者にとって社会生活上の一番の問題は認知機能障害であるとされています。

以下 、グルタミン酸仮説と認知機能障害との関連を、記憶とγオシレーションの観点から述べてみます。

(記憶)

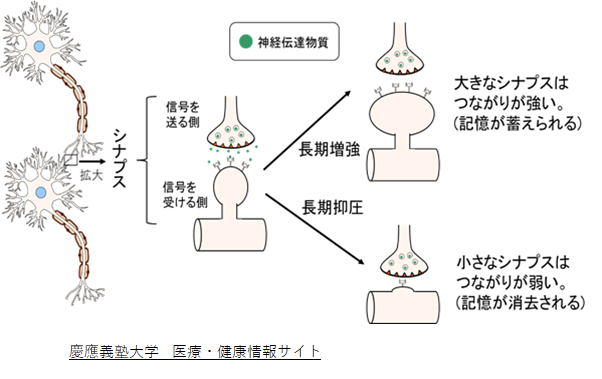

グルタミン酸と記憶との関係については、グルタミン酸の章で一度説明しています。復習すると、グルタミン酸受容体のNMDA 受容体と

AMPA 受容体の連携により、記憶素子(大きなシナプスになる)が形成され維持される(神経可塑性)ということでした。

言うまでもなく、統合失調症患者の社会生活を送る上での最大の障害は認知機能障害です。そして、認知機能の中で記憶力(特に作業記憶)は中核をなすものです。ただし、このグルタミン酸仮説だけで記憶力の全てを説明できるようなものではありません。

(γオシレーション)

脳内の情報の伝達は、神経細胞内の電流の流れによるものですが、それは発火のONとOFFによる符号

化で表現されます。そして、この符号化には、「発火率表現」モデルと「タイミング表現」モデルの2方式が提示されています。発火率表現モデルは、一定期間に何回スパイク(神経細胞の発火)が起きるかに情報が載せられていると考え、一方、タイミング表現モデルでは、モールス信号のような発火パターンに情報が載っていると考えます。いずれにしても、ある地点(位置)にある単一の神経細胞が情報を発していると考えます。

これに対してγ(ガンマ)オシレーションという神経活動があり、高次神経活動に関連しているとされています。まず、オシレーションとは多数の神経細胞が協調し律動的に刻む振動のことです。γとは周期が毎秒約(30~100回)の振動のことで、このことからγ(ガンマ)オシレーションとは、脳内の異なる領域の神経細胞が(30~100ヘルツ)の周期で同時発火していることです。

それではγオシレーションは何のためにあるのでしょうか、ただ単に情報を送るだけなら、「発火率表現」モデルや「タイミング表現」モデルで十分かもしれませんが、情報を早く大量に処理したい時には、分散して情報を送付して一括して処理した方が合理的です。例えば、視覚情報は色や形などの要素に分解されて脳内を移動し、ある箇所で視覚として再現されます。

さらには、離れた地点にある多数の神経細胞(これらは同時発火する)の組み合わせに、ある種の情報が載せられているとする説もあります。これをセル・アセンブル理論と言います。

さてこのγオシレーションですが、確認したい内容があります。

① (30~100ヘルツ)振動をどのようにして発生させるのか

② 脳内の複数の発火地点をどのように選んでいるのか

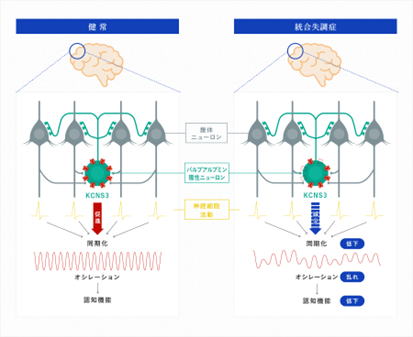

そこで、上の2点を下図を参照しながら説明します。

(γオシレーションの発生)

(γオシレーションの発生)

まず①については、GABAの章で既出ですが、重要ポイントなので、再掲します。

上図を見てくさだい。ここから分かることは、

・グルタミン酸ニューロン(錐体ニューロン)の周辺にGABAニューロン(PVニューロン)が配置されている

・錐体ニューロン上にGABA受容体(緑色)がある。 同様にPVニューロンにNMDA受容体(赤色)がある。

・錐体ニューロンとPVニューロンはループ構造を作っている

その上で、このループ構造は次の反応を時系列的に行います。

① PVニューロンは抑制性伝達物質gabaを錐体ニューロンに放射する。これ(gaba)が錐体ニュー

ロン上のGABA受容体に結合すると過分極により、グルタミン酸ニューロンからの他神経細胞への

電流がストップする。

② PVニューロン→錐体ニューロンへのgaba放射が止まると、抑制がはずれ脱分極し、錐体ニュー

ロンから次の神経ニューロンへと電流が流れる。

③ 錐体ニューロン→他神経ニューロンへ電流が流れるが、その内の一部がループ構造にあるPVニュ

ーロンへ流れる

④ PVニューロンは抑制性伝達物質gabaを錐体ニューロンに放射する。

①~④で一回転です。この一回転で1回電気的信号が発生します。これが一秒間で何回あるかを何

ヘルツで表します。ここでγ帯域(30~100

Hz)の周波数をもつ神経活動をγオシレーションと

いい、注意,知覚認知,記憶,運動などの大脳皮質における情報処理に重要な役割をもつとされて

います。

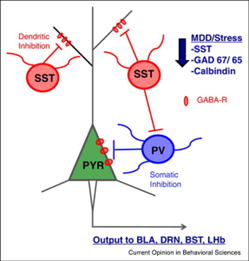

さてここで、上記②の止まるとに注目して下さい。この作用をもたらすのは、下位のgabaニューロン

(SST)→介在gabaニューロン(PV)へのGABA放射であり、これによってPVニューロンは過分極し

(電流の流れが止まり)、結果、グルタミン酸神経細胞(錐体ニューロン)へのgaba放出が止まります。

※これからは著者の推察です

次に、脳内同時点火の神経細胞がどのように決定されるかの一端を次のように推察します。

Ⅰ 上図のSST錐体ニューロン末端部には他領域からの軸索が集まっていて、SSTはそれを選別する

(不必要な情報はキャンセルする)。

Ⅱ 選別とは、錐体ニューロン(グルタミン酸神経細胞)が情報を流すルートを決定することである。

Ⅲ 候補ルートは先に電流が流れていて、その一部がSSTに入り脱分極する。これによって、SSTの

末端部分へと電流が流れ、GABAをPVへと放出する。

Ⅳ PVニューロンは過分極して末端部への電流がストップする。これによって錐体ニューロン

(グルタミン酸神経細胞)へのGABA放出が止まる。

以下上記③へと続くが、電流の流れ先(ルート)はⅢの候補ルートとなる

(NMDA受容体とDセリン・グリシン)

次に、「NMDA受容体に、なぜDセリンとグリシンが結合する必要があるのか」についての推察です。

上記ⅢGABAをPVへと放出する。から始めます。

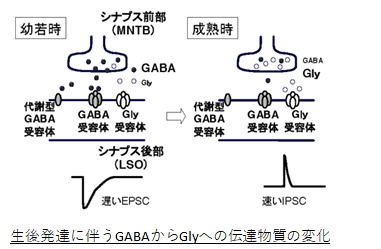

A この時、GABAと共にグリシンが放出されています。下図参照。

※1 最近、一つの小胞から複数の神経伝達物質が共放出されることが一般的にあることが分かってきました。

B

放出されたグリシンはPVニューロンのNMDA受容体に結合します。この時すでにDセリンが結合

している。

C 上記③によって錐体ニューロンから放出されたグルタミン酸が、BのNMDA受容体(既にグリシンと

Dセリンが結合済)に結合して始めてNMDA受容体は機能します。(もし、グリシンに蓋がされていな

ければ、Bは他のルートのグルタミン酸によって発火するかもしれない)

以上の内容から、著者はグリシンの役割を、「NMDA受容体のループ以外のグルタミン酸の結合による

誤った脱分極を防ぐための予防手段」と考えます。つまり、SST→(PV

PYR ループ)以外の発火を防

ぐことであり、厳密にγオシレーションが機能するためと推察します。

※1 係留伝達:新たな神経伝達の概念 北海道大学

*1 統合失調症の認知障害にγオシレーションの乱れが関係するとの証拠が積みあがっています。 ※

γオシレーションは、脳内の複数地点における同時発火が40ヘルツを中心帯とする周波数でリズムを刻み、それが脳波となって表れたものです。γオシレーション に関して、周期発生については、gabaPVニューロンとグルタミン酸ニューロン、さらにはGABA受容体とNMDA受容体の協調した運動により生み出されていると考えられています。しかし、「周期発生」はγオシレーション機能の一部分であり、その他の部分、どのようにして神経回路を選択するのか、さらには具体的に高次神経活動の何に用いるかについては、未だ不明が部分が多いようです。このことはつまり、認知機能障害の原因解明が十分ではなく、結果、治療薬の開発が成功しない根本原因といえます。

※1 精神現象の可視化: ガンマオシレーションを軸にした統合失調症の病態解明と治療 日本生物学的精神医学会誌 33 巻 1 号

道路には信号機があり、道路網の各信号機はソフトで管理されています。渋滞や事故が起きないのは

信号機が適所に配置され、管理ソフトが十分に機能しているからです。

このことから信号機や管理ソフトに障害が発生するとどうなるかは容易に想像されます。

神奈川県内43カ所の信号機、システム障害でトラブル 渋滞も発生 2022年11月14日 朝日新聞デジタル

著者は統合失調症の認知機能障害を道路渋滞のようなものだと考えます。神経回路を道路網、NMDA受容体とGABAを信号機と管理ソフトに置き換えると非常に分かりやすくイメージできます。

さらには、次節(陰性症状)の理解にも応用が効きます。