総合案内

2025年10月

摂食障害(拒食症)の発症仮説

要約:

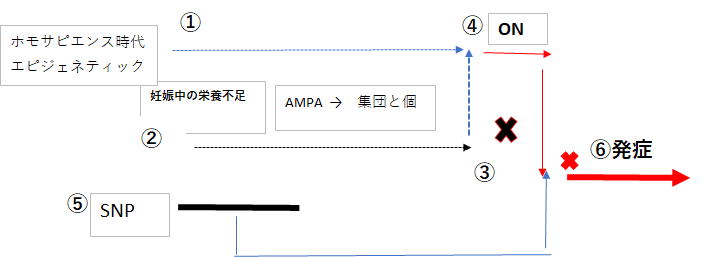

摂食障害の発症は、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って進行する精神疾患です。下図参照

とはいえ、その根幹をなすのは⑤SNP(セロトニン受容体遺伝子やグレリン遺伝子の一塩基多型)の存在と、

②AMPA受容体タイプ1への移行遅れから生じる、集団内での個の確立の不安定さです。この二つの条件が揃い、

さらには思春期に、③受験失敗や失恋などの強いストレスに曝されると、④ホモサピエンス時代に形成された行

動パターンが発現してきます。つまり抑制的な食事を自ら課すことです。そしてこれが⑤のSNP(一塩基多型)

の土台に乗っかると、この段階で初めて、⑥摂食障害の第一歩を踏み出してしまうのです。

そして、その第一歩の踏みだし先は、CSTC回路(特に間接路)になりますが、内容は複雑です。特筆すべきは、

セロニン5HT2受容体とドパミンD2受容体の感受性の低下が、摂食障害への展開を加速化させてしまうことです。

摂食障害がある程度進行してしまうと、自分の状況を俯瞰的に眺めることのできた前頭前野にあるココロの領域

(皮質5層)に、摂食障害を合理化してしまう思考領域(皮質3層)が侵入し、両者のギャップが限りなく0に近

づいてしまいます。結果、拒食が「いけないこと」「不自然なこと」とする感覚が徐々に麻痺していき、拒食に対

する罪悪感や危機感の喪失に陥ってしまうのです。

1.エピジェネティック

ホモサピエンスの時代は狩猟採集社会で、男は獲物を求めて外へ、そして女は、根茎類や果実などの植物性食料の採集を担っていました。彼らの食料配分の原則は平等主義で、これは集団内の協力や信頼を維持するために不可欠なことでした。

ところが、一たび、飢餓状態に陥ると、この平等主義に綻びが生じてきます。つまり、集団の存続を優先するため、食欲を我慢する層が存在することになります。そしてこの層は、乳幼児(少女)と子育て世代の中間に位置する、つまりは思春期世代だったのでしょう。

ところで、彼女たちは何の疑いもなく、唯々諾々と受け入れたのでしょうか。おそらく違います。彼女たちは、自分の命を守りたいという本能と、集団内の役割や期待に応えたいという社会的意識の衝突に直面し、集団内での自分の立ち位置(つまりは価値感形成)に葛藤を感じたはずです。しかし結局、集団の存続を優先する集団圧には抗しきれなかった。

同時に、活動性の維持も求めらた。これは、飢餓になると新たな食糧をもとめて移動する必要があったためです。

上の流れをフローにすると、1飢餓→2集団と個の問題に悩む→3食欲抑制→4活動性維持となります。

このうち2~4は遺伝子の働きによるもので、連動して稼働しています。やがてこれらの遺伝子群はパッケージとして人類の遺伝子に組み込まれていきました。これらの遺伝子群はエピジェネティックであり、日常生活で特に問題なければ機能しません。しかし、何らかの理由で個人が「集団内で自分の居場所がない」と、思い悩みストレスが蓄積すると、パッページの遺伝子群は機能して、「食欲はないが、活動的」という形で表れてくることになるのです。

2.AMPA受容体の機能障害

妊娠中の母親の栄養不足は、胎児や出生後の子どもの発達に悪影響を及ぼす可能性があるとされ、ADHDや自閉スペクトラム症(ASD)、アスペルガー、破瓜型統合失調症などと関係があるとされています。

さらに、これら疾患は男児の割合が多いことも分かっています。そして この関連性には、興奮性神経伝達物質のAMPA受容体とカルシウムの関係が一部で指摘されています。どういうことでしょうか?

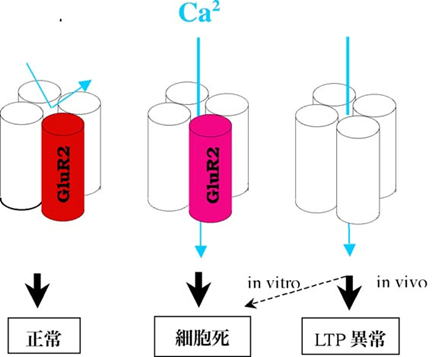

下図を用いて説明します。

最初に、AMPA受容体の簡単な説明をします。

① 乳幼児の主要なグルタミン酸受容体であること。

② 4量体構造で、カルシウム透過性により、カルシウム透過性の高いタイプ2と透過性のないタイプ1の2種類ある。

③ このカルシウム透過性がシナプスの神経可塑性を生じさせる。★神経可塑性とは、シナプスの大きさや強度が変化することで、記憶や学習、神経細胞間の情報伝達が柔軟に変化する脳の能力を指します。

④ 出生後、乳児のAMPA受容体はカルシウム透過性の高いタイプ2で、神経細胞は軸索をのばし、神経可塑性を生じさせ、他の神経領域との連係を構築していきます。

⑤ 数週間後、AMPA受容体はRNA編集を生じて、カルシウム毒性のないタイプ1に移行します。

⑥ ここからは、著者の仮説です。→ 妊娠中の母親の栄養不足は、AMPA受容体へのカルシウム透過の絶対量を変化させる。男児はカルシウム量が増大し、女児は減少する。これは、ホモサピエンス時代の飢餓に対応する男女差によるものと思える。

⑦ カルシウム透過性が高いと、タイプ1への移行がはやまり、少ないと移行が遅れる。どちらのケースも他神経領域との情報連絡がうまうまくいかず、精神疾患の土台となってしまう。

摂食障害(拒食症・過食症など)は、報酬系・自己認識・感情調整に関わる脳領域の異常が関与しているとされます。このうち最初に獲得すべき能力は、自己認識(自他の区別)です。これをベースに他者との触れ合いの中から、感情調整力や、社会生活を営む上での潤滑油となる報酬系を獲得していきます。

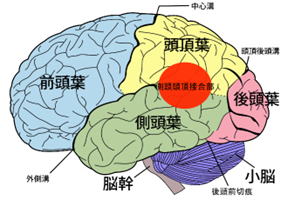

もしこの仮説が正しければ、摂食障害の神経生理学的な第一歩は、自他の区別と「心の理論」の中心箇所である側頭頭頂接合部が関係している可能性大です。

★ 心の理論 他者の視点や意図、信念を理解する能力に深く関与。他人の考えや感情を推測する際に活性化される。

またこの領域は、「自分とは何か」「他人とは何か」という根源的な問いに関わる脳の中枢とも言えます。

側頭部と頭頂部(特にTPJ)での情報統合は、自己と他者の認識において中心的な役割を果たします。そしてその統合には、グルタミン酸を介した神経活動が深く関与していると考えられているのです。

そしてこの神経活動を支えるのが、グルタミン酸AMPA受容体で、もしこれに機能障害が発生すると、側頭部と頭頂部(特にTPJ)での情報統合だけでなく、偏桃体などの情動系、内側前頭前野や後部帯状皮質などの報酬系との情報統合がうまく機能せず、報酬系の過敏性や、自己認識の不安定化、ストレス応答の過剰化が生じるとされます。

3.青春の躓き

摂食障害(拒食)患者に対する後向視的調査から、彼女たちと集団(クラスメート)との関わりは。やや孤立し集団生活は苦手というパターンも多いが、活発で「良い子」「明るい子」として評価されていたパターンもそれなりに多いという結果が分かっています。

この意味するところは、摂食障害のリスク要因は、彼女たちの外見上の陰陽のキャラクターの他に、内面的な問題(周囲からの評価への反発・完璧主義や達成志向・アイデンティティの未確立)もかなりのウェートをしめていることです。

おそらく一般女性の多くは、内面にいくつかの問題を抱えながらも、思春期を通り過ぎ、社会人として安定した生活を送るようになります。ところが、その中の一部で、将来の摂食障害予備軍に入ってしまうグループが出てきます。そしてその中に多くの割合が上記②で示したグループです。何故なら、このグループの内面的特徴として、報酬系の過敏性や、自己認識の不安定化、ストレス応答の過剰化が認められているからです。

言うまでもなく、人生は思い通り(計画通り)になりません。いずれ何かに躓きます。受験、恋愛、就職、友人関係・・・多くはストレスを感じつつ切り抜けていきますが、②のグループはそのストレス応答の過剰さから躓き、自分の内面を批判的に眺め、あらためて集内団(社会生活)での自分の役割を見つめなおします

4.エピジェネティック作動

躓きも、アイデンティ確立へのもがきも、誰にでもありえますが、ここで誰にでも起きない事態が生じてしまいます。つまり、エピジェネティックのスウィッチがONになってしまうのです。

①の内容を振り返ると、飢餓→集団と個の問題に悩む→食欲抑制→活動性維持ということでした。エピジェネティクスとは、DNAの塩基配列そのものを変えることなく、遺伝子の働きをオンにしたりオフにしたりする仕組みのことで、ここでのエピジェネティクスとは、集団と個の問題に悩むことをトリガーとして、食欲抑制と活動性の遺伝子機能がonになることをさします。

とはいえ、この段階では摂食障害が始まりません。ややそういった感があるという段階です。外部からは、「あまり食事をしないのに、活動的」と見られるかもしれません。

摂食障害は、単一の原因によるものではなく、社会的・文化的要因、心理的要因、生物学的要因が複雑に絡み合って発症する多因子疾患とされています。 ①~④までの段階も十分、多因子なわけですが、摂食障害の発症には、最後のピースが加わることが、絶対の条件となります。 絶対とするのは、この因子がなければ摂食障害は発症しにくいということです。それは、食欲を司る、神経部位、ホルモン、神経伝達物資のいずれかの領域でおきる遺伝子のSNP(一塩基多型)の存在です。

5.一塩基多型

一塩基多型(SNP)とは、DNA配列中の特定の位置で、1つの塩基(A・T・C・G)が他の塩基に置き換わっている遺伝的変異のことです。集団内で1%以上の頻度で見られる場合に「多型」として扱われます。それ以下だと「突然変異」とされます。

摂食障害を発生させるSNPは食欲管理に関わる神経部位にあるとされています。といっても食欲管理に対応する神経部位は多岐にわたり漠然としていますが、次の一文でおおよそのイメージはつきます。

レプチン(脂肪細胞から分泌されるホルモン)はPOMC/CART神経を活性化し、食欲を抑えます。一方、グレリン(胃から分泌されるホルモン)はこの神経を抑制し、食欲を増進させます。

★POMC/CART神経は、視 床下部に存在する食欲を抑制する働きを持つ重要な神経細胞群 です。

双生児研究や家族研究により、神経性やせ症(AN)には遺伝的素因があることが示されていて、罹患リスクは、患者の第一度近親者で高く、神経性やせ症(AN)では11.3倍とされています。

また11.3倍の数字からは、一塩基多型(SNP)がすぐ摂食障害に結びつくイメージがありますが。単独で疾患が発生するわけではなく、摂食障害は、複数の要因が相互に作用して発症する「多因子疾患」です。

ここで初めて、摂食障害の必要十分条件になる、多因子の集合系が完成してしまいます。つまりは、エピジェネティック+SNPの連合系です。そしてこの条件のもとで、摂食障害の第一歩が記されてしまうのです。

そして次の舞台はCSTC回路に移りますが、ここに至る(第一歩を記すと)と摂食障害は急坂を転げ落ちるような加速度的な進行を示すようになります。

これは、セロトニン5HT2受容体とドパミンD2受容体の感受性が共に低下してしまうからです。そしてこのメカニズムは「SNPによって遺伝的に規定された感受性が、エピジェネティックな変化によってさらに修飾され、セロトニンやドパミンD2受容体の機能に影響を与える」という遺伝×環境の相互作用が生じるからとされています。

6.CSTC回路

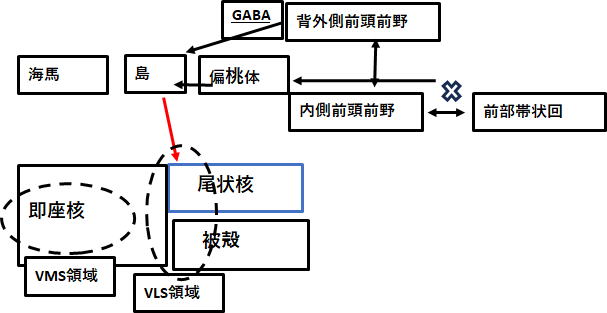

まず最初に、CSTC回路の基本的な確認事項と、続いて、セロトニン5HT2受容体とドパミンD2受容体の感受性が共に低下したケースでの回路内挙動について記します。

(CSTC回路の基本的な確認事項)

・CSTC回路は行動計画であると同時に、思考回路でもある。 つまり、行動が変われば思考も変わる。

・間接路は忌避したい行為、直接路は報酬となる行為の調節回路。間接路にはドパミンD2受容体、直接路にはドパミ ンD1受容体が存在する。

・前頭前野からの行動計画は間接路と直接路に同時に流れる

・前頭前野から流れてくる行動計画は、辺縁系の情報をもとに線条体で修正され、辺縁系以外の脳部位の情報をもと に視床で修正される。つまり、視床は単なる情報の中継ポイントでなく、ケースによっては、線条体で修正された 内容を再度、修正することもありえる

(受容体感受性低下の影響)

・ドパミンD2受容体の感受性低下は、忌避すべき行動の低下でなく、逆に賦活してしまう。

★ ここの理解は難しいです。 ただし、感受性の低下が抑制に抑制をかけると考えると理解できる。

・縫線核からのセロトニン投射の線条体での受容体は5hT2受容体である。この作用により間接路の忌避すべき行動は 減少し、直接路の報酬行動を伸ばす。つまり環境に柔軟に対応する行動を促す。しかし、5hT2受容体感受性の低下 はこの作用性を打ち消す。

・島皮質の5hT2受容体の感受性の低下は腹側線条体VLS領域へのグルタミン酸投射を減少させる。結果、直接路が賦 活する。

★下図参照。各神経部位の連鎖を理解するのは難しいです。しかし、この直接路の賦活は摂食障害の病勢加速に決 定的な役割を果たします。 参考として、AI(copilot)の情報を載せておきます。

最新の大規模共同研究によると、神経性やせ症(拒食症)患者の脳では広範囲にわたる灰白質体積の減少が見られ、後部島皮質の体積は症状の重症度と正の相関を示すことが明らかになりました。これは、島皮質の体積が減少するほど症状が重くなる傾向があることを意味します。

ここからは、上述のCSTC回路の原則を基に、摂食障害が急速に悪化していくシステムを考察します。

摂食障害の初期段階では「食べたいのに食べられない」という違和感や葛藤を抱くことが多くあります。この段階ではCSTC回路は平行して2パターンの行動計画が流れています。

一つは、拒食(細身)が報酬(善)であることを前提に、食べること(間接路)と拒食(直接路)を同時に行動計画として流すパターン1

もう一つは、パターン1の逆で、食べることは楽しみで報酬であることを前提に、拒食(間接路)と食べること(直接路)を同時に行動計画として流すパターン2

それではこの量パターンを、セロトニン5HT2受容体とドパミンD2受容体の感受性低下と、「食べよ」の行動計画が視床で「拒食」に逆転してしまう状態、が同時に存在している条件をもとに、結果を推察します。

まずパターン1。 d2受容体感受性の低下は本来、忌避すべき内容(食べること)を賦活させます、一方、5HT2受容体感受性低下は島皮質から腹側線条体へのグルタミン酸投射を減少させ、これにより腹側線条体にあるPVニューロンの抑制作用が弱まり、拒食の欲求(これは報酬になっている)を強めます。 しかし、間接路の増強された摂食要求は視床は否定され、結局、前頭前野に戻ってくるのは拒食の欲求だけになってしまいます。

パターン2。 間接路の拒食欲求は賦活される。直接路の摂食欲求は賦活するが、視床で否定されるので、前頭前野に戻ってくるのは拒食の欲求だけ。

つまり、摂食に関する行動計画がCSTC回路に流れる度に、拒食欲求が強まってしまい、そこには予定調和的結論しか残されないのです。そしてこのシステムにより、摂食障害の第一歩が始まると、後は急坂を転げ落ちるような病状悪化となってしまうのです。

病状悪化からさらなる問題が生じます。大脳皮質は6層構造であり、ココロの領域は5層にあると考えられています。そこに3層で生じた摂食拒否の思考が5層に侵入して、両者の距離感(ギャップ)が限りなく0に近づいてしまい、そのため止む無く、ココロは摂食拒否の思考を自らのものとして受け入れてしまいます。

摂食障害の初歩の段階では、拒食に違和感や葛藤を感じていたのに、この段階に至ると、自らの摂食行動を何の疑いもなく受け入れてしまい、患者本人が病気であるという認識を持ちにくくなります。結果、治療への協力が得られにくく、難治性疾患となってしまうのです。