第2節 ドパミン

ドパミンは脳内の神経伝達物質であり、運動や学習、報酬系などに関与し、般化学習・弁別・消去・回避・嫌悪 などの機能があるとされています。

強迫性障害の病因とドパミンは密接な関係があるので、私は上記機能を個別に学ぶことにしました。最初は内容が容易なのですが、ある時、一つの課題の前で思考回路が停止してしまいます。それは次の実験結果の解釈でした。

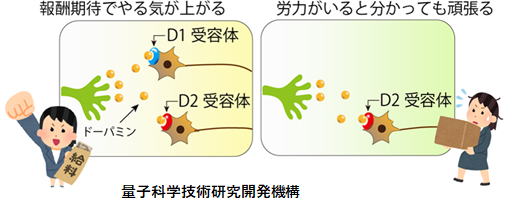

※「報酬が多くすぐもらえると期待できる時には、ドーパミン情報がD1、D2受容体の両者を伝わってやる気が高まる一方、労力が必要と分かってもやる気を保って行動する際には、D2受容体を介したドーパミン伝達が必須である」

量子科学技術研究開発機構

どこが難しいかというと、ドパミンD2受容体の刺激はネガティブ反応を惹起するはずなのに、上記実験ではポジティブな役割を担っている。この部分の理解がどうしてもできないのです。

その時、I‘m coming というフレーズが思い浮かびました、これは「今、来ます」ではなく、「今、行きます」という表現方法です。何が言いたいのかというと、全体の文脈の中でcomeは「来る」にも「行く」にもなるということです。

これが私のドパミン学習の転機となりました。「まず、ドパミンの機能を大まかに設定し、個々の仕組みはそれから演繹的に捉えればいいのではないか」このように考えたのです。

それまでに学んできた内容から、強迫症とドパミンの関係で重要な機能は、前頭葉の行動プランニングの作成(選択)機能と、大脳基底核にて行動命令をスムーズに行うための機能、この二つであろうとの予想をたてていました。

そのためまずドパミンのベース機能を考えてみることにしました。以下はこの予想に基づいたドパミン機能概説ともいえる内容です。

(前頭葉の行動プランニングの決定に関与する機能)

前頭葉は、 内部モデルに働きかけ行動プランニングを作成し、複数の案から行動の優先順位を選択するとされています。お腹すいた、でもあと1時間勉強すれば宿題は完成する。そこで「食事にするか、勉強を継続するか」、これが選択です。日常生活での選択はもっと複雑ですが、基本的には、接近と回避(報酬と報酬・報酬と罰・罰と罰)の選択になります。そして、この選択に必要なのは、報酬と罰の絶対価値を現在価値に換算するシステムとされています。1か月後の10万円は、現在いくらの価値がるのか。20年後に肺がんになる恐怖は、今の一服にどれほどの影響を与えるか。現在の価値は、将来価値の絶対値とそれからの割引率で決まります。1か月後に無条件で10万円貰えるとして、割引率が高ければ現在価値は1万円ですが、割引率が低ければ現在価値は5万円になります。

ドパミンとセロトニンのこの部分の関わりは、ドパミンが報酬の割引率を担当し、セロトニンが罰の割引率を担当しているとされます。もしセロトニンが不足していれば、罰の割引率が低くなり罰の過大評価となってしまいます。

強迫性障害の洗浄系は、手洗いを何度を繰り返します。傍から見ればかなり奇異に見えますし、「なぜ繰り返すの」と聞きたくもなります。しかし、そうではなく「なぜ、手洗いを選択し続けるのか」という問いの中にこそ強迫性障害の本質があるように思います。

(大脳皮質からの命令に柔軟に対応し学習する機能)

私は大脳基底核の機能を「学習機能付き自動運転装置」と考えます。学習機能とは勘合誤差を修正するドパミンの働きであり、それによって習慣化された行動は自動運転機能となる。このように考えるのです。これを読むと何を言っているのか全く分からないと思いますが、それは無理からぬことであります。なぜなら、大脳基底核の勘合システムは私が考えた概念だからです。以下、説明します。

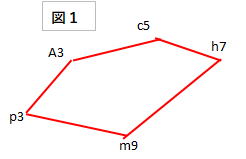

大脳皮質より発せられた行動命令(同期している)は、線条体の翻訳機能によってモールス信号的な情報量の変化による行動命令に変換されます。その際、大脳皮質より発せられた行動命令(同期して入力した電流に情報が載っている)を線条体の翻訳媒体(ストリオームとかマトリックスといわれる中型有棘神経細胞)上にセルアセンブリ(神経単位の集合に意味を持たせる)を描画します。図1

重要なことは、図1が高さを持った3次元図であるということです。高さは神経細胞の興奮の度合いです。

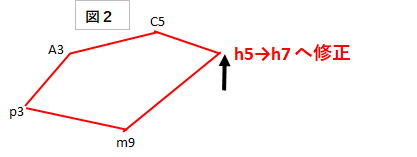

そしてここが極めて重要なことなのですが、大脳皮質から線条体へ行動命令が出されるの同時に、同じ内容が視床(小脳)経由で線条体へ入ってきます(図2)。小脳には今までの行動のパターンが格納してあり、行動命令に最も適したパターンが選ばれます。かくして、線条体には違ったルートから入ってきた行動命令が、それぞれの翻訳システムで変換され描画されます。 これが日明貿易で使用された勘合札(半券)を利用した勘合貿易に似ているので勘合システムと名付けたのです。

線条体は図1と図2を照合します。照合ポイントは形と高さです。形は線条体のどの位置の神経細胞(受容体の別も含む)を選びセルアセンブリを形成しているかであり、高さは神経細胞の興奮度合いです。図の1と2が同じであれば淡蒼球内節から脳幹へ運動命令が発せられます(多分)。 違いがあれば形を調整し高さを調整します。これが大脳基底核の学習機能です。ここでのドパミンの役割はアセチルコリンと協同して(ドパミンとアセチルコリンは正反対の機能を持つ)図の高さを調整することです。具体的に説明します。図1の数値データが

(A3 C5 H7 M9 P3) で図2のデータが(A3 C5 H5 M9 P3) としたら、相違点は線条体Hの位置の高さが違うことです。そこでドパミンが投射され地点Hの位置の高さを5~7へ修正します。これが勘合誤差にもとづくデータ修正であり、心理学的にいうところの学習です。

被殻ループの時代にはドパミンの機能を般化とか弁別とかで理解することはできますが、尾状核ループ以降の段階になると、行動を決定する変数が多くなりすぎて、「ドパミンの機能を組み立てて行動を予測することほぼ無理である」というのが私の見解です。唯一できるのが勘合誤差を修正することであり、これがドパミンの大脳基底核における機能になります。

以上簡単に説明しました。端的に言うと、脳領域のドパミンの機能は選択と学習に集約されるということです。これがドパミン機能の全体論です。したがって個々の現象は、全体論的な高みに立って俯瞰しかつ文脈を推察して、個々の現象とその働きを理解することになると思います。