第1節 ドパミン仮説

(ドパミン仮説)

統合失調症のドパミン仮説とは、神経伝達ドパミンが過剰に放出されると「過覚醒」の状態となり、幻覚や妄想といった陽性症状を引き起こすとする説です。1952年にフランスの外科医により、「クロルプロマシン(麻酔の併用薬)の統合失調症抑制作用」が偶然に発見されたことに始まります。

その後この作用が「神経伝達物質ドパミン D2 受容体拮抗作用によるもの」というエビデンスが

蓄積され,薬の有効性と合わせてドパミン仮説は統合失調症の最有力仮説となりました。

(ドパミンの役割)

勉強や仕事、運動など生活一般のモチベーション(やる気)を左右する神経伝達物質です。そのためこの物質が適正値であればやる気を維持できますが、不足すると物事への関心・意欲がうすれ、過剰に分布されると統合失調症などの神経疾患に移行するといわれています。

(ドパミンの投射先)

まずニューロンの投射とは神経細胞の軸索が長くのびて目的地まで到達することであり、ドパミンという神経伝達物質が直接脳内に放出されるということではありません。ただし、神経伝達物質はニューロンの細胞体で作られ、小胞につつまれて樹上突起(前シナプス)まで運ばれるので、ドパミンが目的地まで移動(投射)するイメージも間接的に正しいといえます。

モノアミン(ドパミン セロトニン ノルアドレナリンなど)の神経細胞の投射経路は中脳から脳全体となっていることから、ドパミンニューロンの投射先も、中脳→中脳 中脳→大脳新皮質となっています。

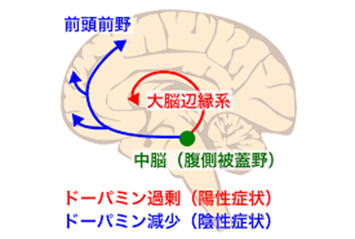

ドパミン経路は5つあるといわれていますが、統合失調症に関連する経路は2経路で、中脳辺縁系

と中脳皮質系とよばれる経路です。

中脳辺縁系は腹側被蓋野とよばれる中脳の部位から大脳辺縁系に向かっています。 この経路は統合

失調症の幻覚や妄想に関連していると考えられています。

(中脳辺縁系) 中脳→大脳辺縁系、を略して中脳辺縁系です。

一方、中脳皮質系は、同じ腹側被蓋野から前頭葉や側頭葉に向かっています。 統合失調症の陰性症状に関係しているのはこの経路ではないかといわれています。

(中脳皮質系) 中脳→大脳皮質系

(ドパミン受容体)

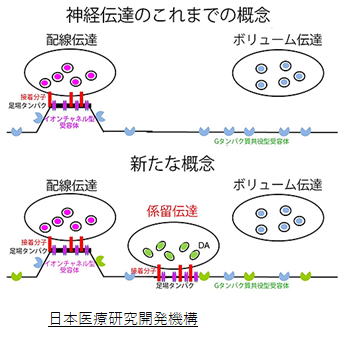

神経伝達物質ドパミン投射先の神経細胞にドパミン受容体があります。 D1・D2・D3 ・D4・D5の5種類あり全てGタンパク質共役受容体です。下図のとおり、この種類の受容体にはイオンチャンネル型受容体に見られるようなスパイン構造はなく、ボリューム伝達です。ボリューム伝達とは、前シナプスから多くの神経伝達物質(ここではドパミン)を放出して、後シナプスで受け止める方式です。 イオンチャンネル方式のような即効性、確実性はありませんが、ジワリジワリと効いてきます。例えは悪いですが、イオンチャネル方式は目的物に対する誘導ミサイル、Gタンパク質共役受容体は爆撃機からの絨毯爆撃です

さて、ドパミン受容体はすべてGタンパク質共役受容体なのですが、この機能を理解することは難しいです。 ①ドパミン受容体は全てGタンパク質共役受容体である。 ②Gタンパク質共役受容体の仕組みは複雑で理解しづらい ③よってドパミン受容体の機能理解は難しい。 この三段論法で著者は未だにドパミン受容体の理解に至っていません。

ただ次のことは知識として得ています。

1 5種類あるドパミン受容体は、D1,D5とD2,D3,D4の2グループに分けることができる。

2 D1,D5の受容体は脳内の情報伝達系に促進的、D2D3D4は抑制的に働く。

しかし、これだけではイメージできないと思いますので、具体例(受験勉強)を出します。 なぜ受験勉強をするのか、それは志望大学に入って、その後の楽しいキャンパスライフを思い描くからです。このイメージはモチベーション(やる気)を高めます。一方で受験勉強は一部の秀才を除けば苦痛のはずです。これはモチベーションを下げます。このように動機づけでプラスとマイナスの同居している時には、D1とD2受容体が同時に刺激される必要があります。D2受容体は勉強は苦痛というマイナスの要因に抑制的に働き(つまりマイナスのマイナスで中立)、D1受容体で促進(受験勉強を頑張る)するというわけです。

(統合失調症のドパミン仮説)

前述したように、統合失調症に関わるドパミン神経回路は2系統でした。

まず、統合失調症の陽性症状は中脳辺縁系のドパミン機能亢進であると考えられています。

一方で陰性症状は、中脳皮質系のドパミン機能の低下とされています。その結果、前頭前野という前頭葉の一部でD1受容体が患者群で有意に低下していることが分かっています。さらには、この低下の程度と陰性症状の強さとが強く相関するとされています。

(治療薬)

前述したとおり統合失調症の治療薬は1952年のクロルプロマジンの開発に始まります。統合失調症の陽性症状は、中脳辺縁系でドパミンが過剰に放出され、これが神経の過覚醒(陽性症状)を引き起こします。クロルプロマジンはこの過剰に放出されたドパミンD2受容体をブロックすることによって陽性症状を治癒します。下図を見てください。道路に車が溢れて渋滞していているので、信号機を設置し、信号を赤にして交通量を整理します。この信号機こそがクロクプロマジンの役割なのです。

ところでクロルプロマジン以降、同じような作用機序の薬が開発されましたが、全てドパミンのD2受容体拮抗薬です。これらは第一世代の治療薬と言われています。ところがこの第一世代の治療薬は副作用の問題があり、今では第二世代の治療薬が登場しています。エビリファイ、ラツーダ、オランザピンなどですが、ドパミン D2

受容体とセロトニン 2A

受容体という2種類のタンパク質の働 きを抑制する作用があります。

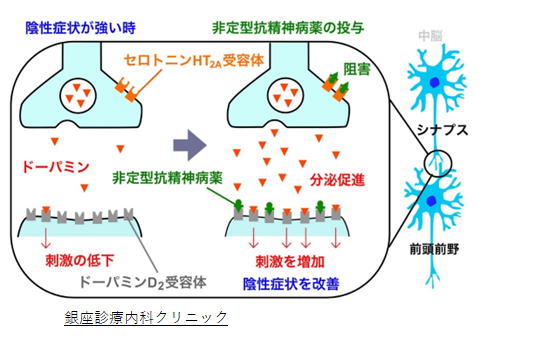

第二世代の治療薬(非定型抗精神病薬)は、ドーパミンD2受容体を遮断する以外にも、セロトニンのHT2A受容体を阻害する効果などを併せ持っています。セロトニンHT2A受容体は、ドーパミン神経終末に存在し、非定型抗精神病薬によって阻害されることで、ドーパミンの分泌を促進します。

その結果、非定型抗精神病薬は、陰性症状にも効果があります。前頭前野では、ドーパミンの分泌が低下していますが、セロトニンHT2A受容体を阻害することでドーパミンの分泌が上昇し、陰性症状や認知機能障害を改善すると考えられています。

(ドパミン仮説の課題)

ドパミン仮説は、治療薬として結果を示せる唯一の仮説です。ただしこれは、主として統合失調症の陽性症状についてであり、陰性症状や認知機能の障害はこの仮説では説明でません。当然その結果として、ドパミン仮説に基づく治療薬(第二世代をもってしても)は、陰性症状や認知機能の改善にあまり効果を示さないのです。この点が、ドパミン仮説の課題と言えます。

小脳には知覚・情動・認知の内部モデルがあるのだという。この考えによれば、認知機能は前頭葉での働きの他、小脳もその一端を担っている。その役割の一つに、感覚情報の変化が自己か外部かによってもたらされたかを識別する「引き算システム」がある。例えば自分で足裏をさすってみても、少しもくすぐったくない。

これは内部モデルが「くすぐったい」という感覚を予測し引き算することによる。

統合失調症の陽性症状(幻聴)はドパミンの過剰放出によって引き起こされるが、その結果、内部モデルに変調が来し、我が心の声を引き算できず、あたかも外から聞こえるようになる幻聴が発生するのだという。

出典 内部モデル 脳科学辞典

「うーん」著者は思わずうなる。そして心の中のスタンディングオベーションが聞こえた。