第2節 情動回路

人類の脳進化において、パペッツ回路とヤコブレフ回路のどちらが先に神経基盤のユニットとして機能したのでしょうか。 これは、情動生成と行動選択基準のどちらが先に発生したのかと問うことです。

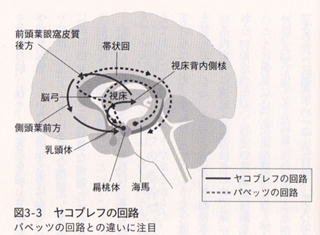

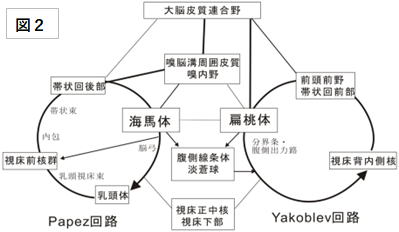

ちなみにこの問は、パペッツ回路が情動生成回路、ヤコブレフ回路が情動利用回路であることを前提にしています。そこで両回路図(図1)をみてみます。そこで分かることは、脳全体からみて両回路がほぼ同じ位置をループしていることです。

このことから、両回路は同時発生的に機能して、密に連絡しながら、人類の生存と発展に寄与したということが予想されます。

(情動生成のパペッツ回路)

情動生成の詳しい仕組みは分かってませんが、情動生成回路(パペッツ回路)の神経基盤を調べることで、おおよそのシステムを推察できます。

図2によると、パペッツ回路を形成する神経基盤は、海馬体・乳頭体・視床前核群・帯状回後部となっていて、これらの神経基盤の機能を集約すると次のようになります。

1 行動に伴う体の情報(自律神経系や内分泌系の情報)を集めること、さらには、体性感覚を中継するこ

と。簡単にいうと、「ある行動をしたら痛かった」、つまり行動と反応の組み合わせの情報を集め海馬

体に集約することです。

2 1の内容(行動、体の情報)、そしてその時点の場所や対人関係などの「状況背景」を記憶(エピソー

ド記憶)すること。

しかし、「これらの要素がどのように組み合わさって情動が生成されるのか」のメカニズムは現在でも分かっていません。

一方で、動物界の中で傑出した脳進化を遂げた人間の情動は、基本情動(怒り、恐怖、不安など)から高次の社会的感情(嫉妬、困惑、罪悪感、恥など)まで多岐に渡っていることは明白です。

(情動利用のヤコブレフ回路)

脳内に情動ができたとして、同時並行的にそれを利用する回路(おそらくヤコブレフ回路)が発生したのでしょう。それは、両回路ルートの位置的近似性にみてとれます。それでは、情動は人間の生活(行動)にどのような利用価値を持っているのでしょうか。これについては、

※ 情動調整 の神経機構 について1 東京大学 佐 藤 徳 感情心理学研究 2002年 第9巻 第1号、からの引用が分かりやすいです。

「情動には選択機能 、すなわち、利用できる膨大な情報の中から、重要なものと関連のないものを区別し、重要なものを選択する適応的機能がある。価値システムによる制約がなければ、 淘汰機構が働かず、 そもそも学習さえ不可能である。 情動の適応的機能は、それが欠如すると、 まさに自然状況での生存さえ危うくなることに明らかである。」

ヤコブレフ回路の神経基盤は、偏桃体・視床背内側核・前頭前野・前部帯状回です。このうち、前部帯状回は古典的な教科書では記載はないですが、繊維連絡によりヤコブレフ回路に組み込まれるのが妥当とされています。

※ ヤコブレフ回路再考 臨床神経学 2007年 47巻4号

ヤコブレフ回路のうち、視床背内側核は体性感覚情報を中継する役割を果たし、体性情報を統合して前頭葉へ投射します。また、偏桃体は外界の事物の価値的性質を評価して適応的行動のヒントを前頭前野・前部帯状回に提示します。

そして次に、前頭前野・前部帯状回などですが、この部位の機能がチック症(トゥレット症)発症に決定的な役割をもっています。

前頭前野・前部帯状回の機能は多く複雑なのですが、ここではチック症(トゥレット症)発症に関わる部分のみにフォーカスするため必要部分以外はカットします。

(前頭前野・前部帯状回の役割分担)

前頭前野・前部帯状回とも、外界の状況と自分が置かれている状況、そのときの感情、偏桃体からの価値情報をなどを参照して、その場、その時点で行うべき行動(最適解)をプランニングします。しかし役割分担があります。パペッツ回路の中で示しましたが、情動には基本的なもの(動物一般)と、人間のみがもつより高次な情動があります。基本情動(怒り、恐怖、不安など)と高次の社会的感情(嫉妬、困惑、罪悪感、恥など)です。このうち基本情動は前部帯状回が担当し、高次な社会的感情は前頭前野が担当します。

基本情動は(怒り、恐怖、不安など)としましたが、一例として愛(これを高次と考えれば性欲)と行動を考えてみます。思春期にもなると異性に興味を持ち何とか近づきたいと考えるようになります。そしてこれのプランニングを考えるのが前部帯状回です。といっても殆どはうまくいきません。そしてそこで感じるのは不安であり、悲しみです。ライバルがいれば怒りを感じるでしょう。ここに共通するのは自己中心性です。

一方で、前頭前野は社会の中での自分の役割と結びつきます。他人があっての嫉妬・恥・罪悪感です。そのため、自分の欲望を犠牲にしても社会の中で役立つことを考えます。いわばより高次の社会的感情に適応することを自分の行動指針にします。

そしてこのことから分かることは。一 方が賦活すれば他方が抑制されるという相 互 関 係があることです 。 授業中(社会生活)に弁当を食べたり、クラスのマドンナに近づいたりすることは許されません。つまり基本情動(欲望)は抑制されます。一方で、教室に熊が入ってくれば、我さきに逃げ出します。そこには「みんな仲良く」などという考えは完全に抑圧されます。ここは自己中心が正しいのです。

さてここで当然のことながら、個人は行動プランニングの割り振りを前頭前野と前部帯状回のどちらが行うのかという疑問がでてきます。前述の教室の例えはあまりに極端すぎて現実的ではありません。実生活では両者の感情(欲求)の間で個人の心は揺れ動きます。そのため、両者の切り替えを行う何らかの合理的なシステムがあるはずです。私はそれを「島」であると推察しました。その理由については第4節(病態論)の中で示します。