第4節 強迫症の病態論 その1

(二峰性)

強迫症の発生年齢は二峰性といわれていて、それぞれ10歳と20歳に発症のピークがあります。当然ながら症状も違っていて、その背景には遺伝性の有無の強弱があるようです。

この章では、各年代で発症する強迫症の病態と、その発生機序をを推察します。

(10歳前後に発症する強迫症)

まず最初に、小児(10歳前後)強迫症の病態(病因)を推察します。

前章までに、大脳基底核の勘合システムを紹介しました。私は、小児強迫症の病因は、勘合システムに適応しない事象がおき、被殻ループに乗るよう行動命令が変換され、視床(MD核)から運動野へ運ばれことによるものと推察します。食品工場で規格外の商品が弾き出されるイメージです。

それではなぜ被殻ループに乗るのか。それは運動野に運ばれた情報は、将棋でいえば駒の動かし方にあたるような内容で、その場(運動野)で償却されるからです。一方で相手方との駒の応酬(日常生活でいえばいかに外界世界と対応するか)で学んだ定石は、大脳皮質の内部モデルに組みこまれます。

つまり、不必要な情報は被殻ループに乗ってはじきだされる必要があるのです。

情報不備となる状態はおおよそ4形態です。

① 翻訳システムの不備

② 翻訳システム以外のハードの不備

③ 情報の不備

④ 膜電位が閾値を超えられないケース

(翻訳システムの不備)

線条体の翻訳システム(大脳皮質の同期した行動命令をモールス信号のような情報データに変換する)は、Fast Spiking (FS)細胞(介在ニューロン)、中型有棘神経細胞(MS)、神経伝達物質(ドパミン・アセチルコリン)、LTS(介在ニューロン)が有機的に連携して情報処理すると考えられます。これは前章で説明した通りですが、その翻訳システムの構成要素に欠陥が生じると情報の処理がうまくいきません。

例えばMSから放出されるgabaの受容体異常や、ドパミンの代謝に関わるCOMT遺伝子の不備などが想定されます。

(翻訳システム以外のハードの不備)

いくつか実例を紹介します。

・OCD では様々な研究手法が発展する以前から,脳炎や脳梗塞といった原因での前頭葉や基底核の局

所 脳損傷によって強迫症状が出現することが知られて

いる

※セロトニン神経系の障害を伴う精神疾患における 意思決定神経基盤 酒井 雄希

・マウスの眼窩前頭皮質(Orbitofrontal

cortex: OFC)-腹内側線条体(ventromedial

striatum : VMS)経

路を短時間刺激しても繰り返し行動を惹起しなかったが、数日間に渡る繰り返し刺激はマウスに

おける強迫行為のモデルである毛繕い行動を徐々に増加させた。

※佐賀大学医学部 精神医学講座

(情報の不備)

情報の不備とはカラ情報のことです。漠然とした不安、何かしら体を動かしたい。これらの欲求は線条体に同期しない情報(カラ情報)として入ってきます。翻訳システムは当然これらを具体的な行動命令に変換できないわけですから、被殻ループに乗せて常同行動として焼却するのだと思います。

例えばどういうことか

・本来暮らすべき自然界に比べてはるかに狭い施設に収容された動物は、その苦しみから逃れるた

めに異常行動を発現させる。

・人間も何か不安なことがあると部屋を行ったり来たりする。これも常同行動といえそうです。

・「無くて七癖」も気が付かないうちに身に付いた常同行動なのではと、個人的に思います。

(膜電位が閾値を超えられないケース)

線条体に入って行動命令は、描画された神経単位の集合(セルアセンブリ)が閾値を超えてはじめて淡蒼球内節や外節に送られます。これが不完全であると、行動命令はキャンセルされ被殻ループに流れて常同行動に強制変換されるのだと思います。これは前章で説明した通りです。ここで問題となるのは、閾値と膜電位の関係です。膜電位は大脳皮質からの同期した情報量で決まるのに対して、閾値はサッカーのオフサイドトラップのように上下します。この上下作用にはイオンチャネルやイオンポンプが大きく作用していて、その能力によって細胞内外の陽イオンの濃度が変化して、これが閾値の値に直結します。

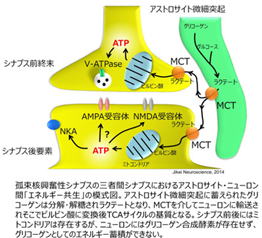

さてこの観点からはエネルギー代謝、特にアストロサイトから供給されるATPが重要です。そしてアストロサイトから神経細胞へとATPを供給する経路にMCTがあります。

さて、ここまでの流れからやや無理筋と知りながら、強迫性障害とMCTが関係するのではないかと思い、今話題のAIで調べてみました。

※モノカルボン酸トランスポーター(MCT)と強迫性障害の関係 を検索しています

モノカルボン酸トランスポーターと強迫性障害の関係については、研究が進んでいるものの、まだ完全に解明されていないようです。一部の研究では、モノカルボン酸トランスポーター4(MCT4)が強迫性障害の発症に関与している可能性があるとされています。しかしながら、この関係性については、まだ十分な研究が必要とされています。

さて以上で、翻訳システムがうまく機能しない原因と考えられる4形態を紹介しましたが、可能性としては圧倒的に③のカラ情報によるものが多いように思います。それは、児童期に発症する強迫症の背景に遺伝因子の割合が高いと見積もられていることに関係があります。

実は、強迫症に関係すると考えられている遺伝子は、グルタミン酸トランスポーター関連が圧倒的に多いです。トランスポーター機能に異常があるとグルタミン酸を回収できなくなり、スパイン間でグルタミン酸の密度が高くなり、AMPA受容体(グルタミン酸受容体の一部)に常に結合している状態になります。これにより同期した皮質からの情報が妨げられ、代わって全くの白紙の情報が常に線条体に入力してしまうことになります。これがカラ情報になります。

(強迫症が起きる理由)

以上で、翻訳システムが不備を起こすと予想される原因を考察してきました。それでは、これらの不備があると線条体はどう対処するのでしょうか。一つ言えることは、中途半端な形で行動命令を淡蒼球内節(外節)に決して流さないということです。なぜか、これらは視床経由で皮質に戻ってしまい、皮質の内部モデルに組み込まれてしまうからです。将棋で考えて下さい。必ず不利になる定石などありえません。

それでは、入力してしまい持て余してしまった情報をどう処理するか。それを答える前に、線条体の被殻ループ、尾状核ループ、即座核ループへの皮質からの投射先を確認します。

線条体への大脳皮質からの入力は約 6 割を占め,ほ ぼ全ての大脳皮質領野から起こり局所対応性を示す. 例えば感覚・運動野からの入力は前交連より後方の被殻後部に投射し,前頭・頭頂・側頭連合野からの入力 は前交連より前方の被殻前部と尾状核の大部分に投射する.また大脳辺縁系に属する皮質領域からの入力は、尾状核や被殻の前腹側部とそれらに隣接する側座核に 投射する.

※大脳基底核回路の形態学的解析

藤山文乃

非常に興味深いことですが、線条体の被殻ループ、尾状核ループ、即座核ループ、いづれのループにも被殻が組み込まれていることです。

そしてこれが、線上体に入った取り扱い困難な情報の処理方法の回答になります。つまりは、不備のある情報は、被殻ループに入って乳幼児時代に行った行動に変換され、視床から運動野に入ってそこで償却されます。決して行動命令発信元の皮質に戻ってきて内部モデルに組み込まれることはないのです。

※MSDマニュアル家庭版 小児と青年における強迫症および関連症群 から小児期発症の強迫症の典型的な症状をピックアップしました。

・様々な物を数える(階段など)

・椅子に座ったり立ち上がったりする

・特定の物を、常にきれいにして、きちんと並べている

・学校の課題を何度も訂正する

・食べものをきまった回数だけ噛む

一方で、乳幼児の遊びに、積み木(高く積み上げる 壊す また積む)や数遊び(1・2・3・4….と数を数えたり、声に出して歌ったりしながら『数』の概念を学ぶ遊び)があります。

両者を比べてみて下さい。私には本質的に同じ内容と感じてしまいます。そしてこれが、被殻ループによって表現される強迫症状であり、皮質からの行動命令翻訳プランからはじきだされた情報の代替行動なのです。しかし、ここが重要なところですが、この代替行動は決して無意味なものではありません。 インフルエンザに罹患した時の発熱ようなものです。ですから繰り返し行動は無意味なものではなく、個体をイレギュラーな事態から守る防衛反応の一環と見た方が実態に即した見方です。