統合失調症は症候群であり、それに対応するように様々な原因仮説が存在します。その中で、ドパミン仮説とグルタミン酸仮説が最有力でありますが、その他にも、「これはあり得る」と感じた仮説もいくつかありました。その中から3点ピックアップして下に記します。

第1節 硫化水素説

ヒトの脳は約1250グラムで全体重の2%、それが全摂取カロリーの約24%を消費しているそうです。他の生物に比べると、ヒトの脳の性能はスーパーコンピューターなので、脳内活動には多くのエネルギーを必要としています。このため、エネルギーが不足すると脳内活動に何らかの支障が来すことは十分予想されるので、この観点からの「硫化水素説」はかなり説得力があります。ただし、内容はやや難しい部分があるので、理解のための基礎知識の紹介から入ります。

細胞呼吸(または内呼吸):動物が分子状酸素を用いて有機物を酸化分解し、その過程で生体に

利用可能な形で物質に含まれるエネルギーを獲得することをいう。

外呼吸:多細胞生物体が外界から酸素を取り入れ、体内で消費して二酸化炭素

(CO2) を放出する

こと。肺での呼吸です

酸化と還元 酸化とは物質が酸素を受け取る化学反応のこと

還元とは物質が酸素を失う化学反応のこと。

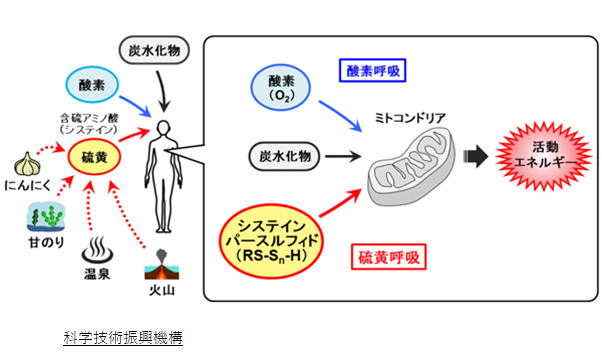

硫黄呼吸 硫黄呼吸は、酸素による細胞呼吸と同様にブドウ糖を利用してエネルギー代謝をする。

その際、酸素による呼吸で作られる「水」の代わりに、「硫化水素」が排出される。

このシステムは、およそ40億年前の地球の大気中には酸素がなく、生物は硫黄分子を

使って細胞呼吸を行っていたときの名残であるが、哺乳類は今もこのシステムを受け継い

でいる。

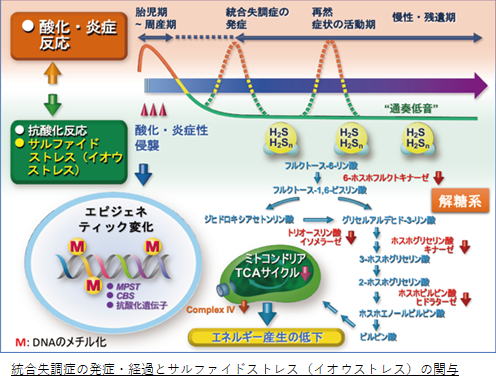

脳の発達期(胎児期~周産期)に、微細な侵襲(酸化・炎症性ストレスを引き起こす)を受けると、脳では逆の代償的な抗酸化反応(還元反応)による還元反応の一環として、酸素呼吸から硫黄呼吸への切り替えが行われ、硫化水素(抗酸化作用を持つ)H2Snの産生が亢進するようになります。

さらに、エピジェネティック変化(DNAメチル化)が生じ、影響は生涯続くことになります。

これの何が問題なのかというと、硫黄呼吸のエネルギー生産効率の低さです。この状態が続くと、エネルギーを大量消費する脳内神経活動に支障が来すことが予想されます。またそれ以前に、脳内神経回路が十分に完成しない(脳体積が減少)可能性もあります。神経回路の回路の完成には、十分なエネルギー量が必要なのです。

人生のいずれかの時点で、ストレスなどによる酸化・炎症反応が起こると、エピジェネティックによるプログラムされた反応(硫黄呼吸への切り替え→脳内エネルギー不足)が起こり、これが統合失調症の端緒となります。

この硫化水素仮説は統合失調症をエネルギー面、それも呼吸(硫黄)で捉えた意外性のある仮説ですが、単なる机上論ではありません。

※1 統合失調症患者の死後脳を調べたところ、硫化水素酸性酵素の遺伝子であるMpst遺伝子と

CBS遺伝子の発現が健常者に比較して上昇していて、MPSTタンパク量が上昇していたとの報告が

あります。

※1 硫化水素の産生過剰が統合失調症に影響 -創薬の新たな切り口として期待- 理化学研究所