総合案内

令和7年4月

妄想(妄想性障害を含む)の発症仮説

要約

妄想は多くの疾患によって生じるが、その発生原理は同一である。神経生理学的に表現すれば、皮質6層構造5層にある「ココロ」の主体領域に、辺縁系によって生じる補助的な「ココロ」の思考対象が侵入してくることによって生じる。 燦燦と輝く輝く太陽の傍らに煌々と映える月が存在してはならないのである。妄想は発生原因が今まで解明できていないのは、その本質的理解に必要な「ココロ」とは何かの脳神経生理学的定義を定めていないからであろう。本稿ではまず「ココロ」の神経学的基盤を定義し、続いてCSTC回路と二項分離を説明し、これらの知識を組み立て「妄想」の発症原理を考察する。

1.脳内構造

(皮質6層構造)

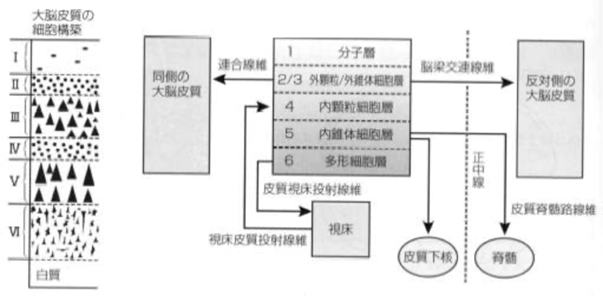

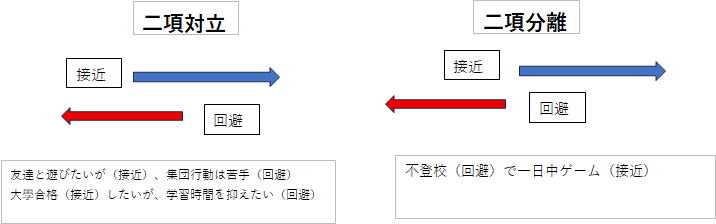

大脳皮質は6層構造です。そのうち2層は小錐体細胞、3層は中錐体細胞、5層は大錐体細胞から成り立っています。違いは細胞の大きさで、情報処理する範囲に応じて大きさが定まります。4層は星状細胞で感覚情報(視覚、聴覚、体制感覚)の入力とその処理を行います。

大脳皮質の機能(情報処理)を考える際に重要なのは、錐体細胞の並び、星状細胞の位置関係です。すなわち(23)4(5)の並びに意味があり、決してランダムではありません。まず、23層は大脳皮質の機能的領域の情報を処理します。2層が部分領域の情報処理をして、3層が領域を統括して情報処理します。

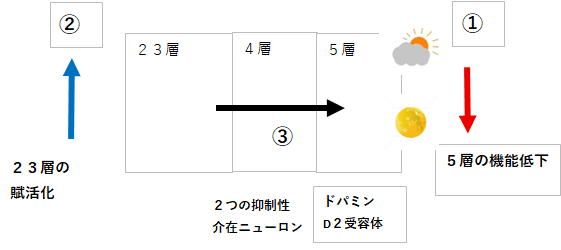

上図参照

4層は感覚情報の入力層でここで情報処理(必要な情報か判断する)をします。緊急もしくは必要な情報と判断すると、5層と3層に情報を伝達します。3層は情報をうけ2層と協力してエッジ処理(皮質の部門的機能処理)します。そして、その情報をより上位(皮質横断的処理のできる)5層に送ります。そのため4層は感覚情報の入力層であると同時に、23層と5層を繋ぐ情報ゲートウェイの機能を併せ持ちます。4層と5層の間はGABA抑制細胞により連絡が停止しています。これは23層の前意識的思考内容が際限なく5層に侵入することを防ぐためです。

4層に入った情報が有用であると45層間の抑制機能が解除され、23層で情報処理された内容が5層に連絡できるようになります。この仕組みによって5層(ココロの本体がある)は前意識下の情報に邪魔されずにすむのです。ドパミンD2受容体は5層にありgabaの放出を抑制します。結果、抑制の抑制で45層間の情報が流れやすくなります。統合失調症の治療薬(ドパミンD2阻害剤)はおそらくこの部位に作用して、23層→5層間の情報を遮断して5層に過剰な情報が入り陽性症状が出現するのは防ぐのだと思います。

(辺縁系)

辺縁系は脳の古い部分であり、進化的にも大脳皮質より古いとされています。感情、記憶、行動、動機づけなどの多くの基本的な機能を調整する役割を果たしています。主要な構造は、海馬、扁桃体、帯状回(前部 後部)、視床下部などであり、互いに密接な連絡網を持っています。辺縁系は大脳皮質のような明確な層構造を持っていませんが、帯状回は6層構造に近い特徴をもっていて、これは皮質と帯状回の深い結びつきを示しています。帯状回は、脳の中心部に位置していて、機能面で重要な役割を有していて、起床時には前部帯状回が皮質(特に前頭前野)との連絡が密であり、睡眠時には後部帯状回が賦活しています。

(基底核)

基底核: 主に運動制御、運動学習、動機づけ、および報酬処理に関与する脳の深部の一連の核(神経細胞の集まり)です。基底核には、線条体(尾状核と被殻からなる)、淡蒼球、黒質、視床下核などが含まれます。

基底核は辺縁系より脳幹に近い位置にあります。CSTC回路のS(ストリエイトム 線条体)はこの基底核に位置しています。

(視床)

視床(タラムス)は脳の中にあり、大脳の中心近くに位置しています。具体的には、視床は脳幹の上に位置し、大脳半球の内側にあります。この構造は感覚情報を処理し、大脳皮質に送る中継ステーションとして重要な役割を果たしています。視床は、私たちが感じる痛み、温度、触覚などの感覚情報を処理し、適切な反応を生成するために不可欠です。

(ココロの構造)

本稿の目指すものは「妄想」の発症原理を考察することなので、そのため、ココロの神経生理学的基盤をまず最初に考察することが必要となります。 ※以下は仮説で,著者の仮説は②以降です

1 ココロは大脳皮質の5層に宿る。

※なぜ脳から心が生じるの?→池谷裕二|素朴な疑問vs東大

2 ココロは起床時のメタ認知である。私はこれを太陽に例える。

3 ココロにはバイアスが生じる。一番問題となるのは社会的孤立化(人間関係)へのバイアスです。

4 そのため3に対する修正機構が存在して、それが辺縁系を中心とする第二のココロであり就寝時のシス

テムです。私はそれを月に例える。

5 ココロにバイアスがかかると、辺縁系システムは、神経細胞の自発活動の強弱(閾値の調整、細胞

内カルシウム濃度の調整、神経伝達物質の再吸収の調整)、神経伝達物質放出量の調整、夢によるネガ

ティブ神経回路(スパイン)の消除などを行う

6 4層にはバルブアルブミン陽性細胞とソマトスタチン陽性細胞が存在する。どちらもgaba放出の介在

ニューロンで抑制作用をもつ。この介在ニューロンの組み合わせで4層は23層の情報を遮断したり、

通過させたりできる。また5層にはドパミンD2受容体があり抑制機能を持っている。統合失調症の陽性

症状は過剰な情報が23層から5層に流れ込んでくることによって生じる。精神病薬(ドパミンd2

受容 体阻害剤)が陽性症状に効果的であるのは、5層への過剰な情報流入を防ぐ効果によっている。

さて、以上の脳神経学的基盤の存在を前提にすると、妄想の発症原理は次のようになる。

起床時はココロが、私たちの感情、思考、選択判断の統括者であり、辺縁系中心の第二(補助的)のココロは意識されない。それは第二のココロは就寝時のシステムであるからです。

第二のココロは、デフォルトモードネットワーク(DMN)に関わる脳の部位(「内側前頭前野」「後部帯状回」「契前部」「下部頭頂葉」「外側頭頂葉」「海馬体」)との関連が大であり、夢の生成との関連性が強い。さらにはこれらの神経部位は、同時に自己洞察や人間関係の調整に関わる領域でもある。

しかし、脳全体のシステムの中ではあくまで一部分なので、、明確なココロの存在にはならなかった。しかし、夢を見ている時には、そのストーリーを理解できる認識主体が存在することも事実であり、ココロの存在は想定できる。

妄想は起床時のメタ認知(ココロが支配している)に就寝時の認知システム(第二のココロ)が併存してしまうような状況で生じる。例えれば、太陽の傍らに煌々と映える月が存在するような状態です。

これは自我分裂の危機であり、脳神経システムは緊急的な対処を始めます。それは、起床時のメタ認知(ココロ)が就寝時の認知システム(第二のココロ)の思考内容をそのまま受け入れることを意味します。

妄想とは誤った事実を正式な認知システムで承認している状態なのです。

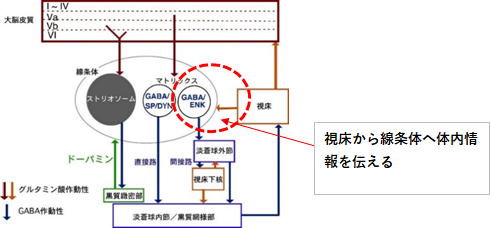

2.CSTC回路

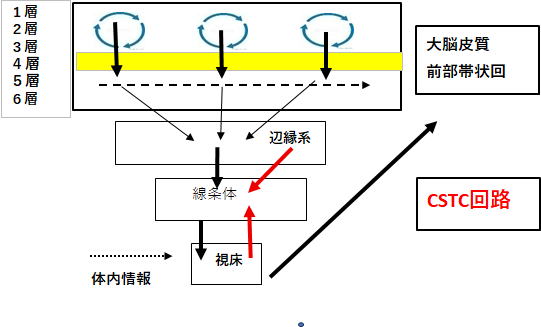

生物は進化の段階に応じて、原脳(視床や基底核を含む)、辺縁系、大脳皮質と新たな構造物を加えていった。この進化系から、大脳皮質が辺縁系や原脳の管理者であると思われるが、三者は協調関係にあり、またお互いを監視する関係でもある。そして、そのための神経生理学的基盤がCSTC回路(皮質-線条体-視床-皮質)です。

まず基本的な確認事項を記してみる。

1 皮質で行動計画(骨組み)を作成しCSTC回路を経由させることによって、辺縁系や視床から即時体内

情報(肉付け)を加え、皮質にフィードバックする。フィードバックされた情報は必ず誤差を含んでい

るので、最新体内状態を反映させた行動計画に修正した後、再度(2週目)CSTC回路に流す。こうして

何周化した後、最終版の行動計画を確定させ、その行動命令を運動野に流す。

2 通過する線条体(被殻、尾状核、即座核)の経路に対応して主要なCSTC回路は3経路ある。

3 線条体で直接路(接近)と間接路(回避)に分岐し、視床を経由して皮質に戻る。

4 CSTC回路の通行料はドパミンである。

5 CSTC回路は行動計画だけでなく、思考・感情・認知・動機付けなど多様な調整機能として利用される。

1~4は一般的に認知されている内容ですが、5は意外感があります。例えば、一生懸命にモノを考えて いる時に線条体や海馬・小脳が賦活しているし、数学の問題を考えているときには、尾状核が関与し前部 帯状回がエラー検知する。さらには、尾状核が障害されると言語能力(文法)に問題が生じてきます。

このようにCSTC回路は脳神経活動に重要な機能を有していているので、その機能的不備はいくつかの精神疾患との関連が指摘されていて、よく知られているのが強迫症です。

さらには、本稿の主題である妄想(妄想 性障害)発生にも関係するものと考えられます。

以下、CSTC回路について詳述します。

(行動計画 C)

行動計画は皮質(CORTEX)の5層で作成されますが、ポイントは次の3点です。

1 行動計画はプラス面(報酬)とマイナス面(罰)の両建てで作成する。

2 計画は内容とドパミン予測値である。

3 ドパミン予測値は公式で提示される

1~3で重要な点は次元削減とパラメタ値です

機械学習の演習テーマでよく出てくるのは、家賃予測のモデルです。家賃決定に影響する変数(説明変数)は、敷金、面積、築年数、交通手段など複数ありますが、それらの変数から個人に対応する変数を選択(次元削減)して、各変数の影響の大きさ(重回帰分析)をもとに家賃の予測価を産出します。

前頭前野が行動計画を作成する時もおそらく機械学習と似たようなシステムで行うと予想します。すなわち行動を阻害・促進する変数を3変数(4変数にすると計算負荷がかかる)に絞り、各々の変数に重さを設定するため、y=aX + b のような公式を作成します。aとbはパラメタ値で、この値を変化させることで各変数の重さを調整します。

(C→S)

皮質で作成された行動計画は線条体(STRIATUM)へと流れます。線条体には辺縁系(偏桃体や海馬)から最新情報が提示されます。偏桃体(感情判断)や海馬(過去データ)からデータを得て、線条体では皮質から流れてくる y=aX + b の公式にX値を代入して、各変数のドパミン値を定めます。

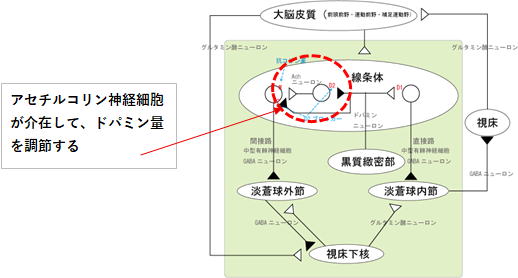

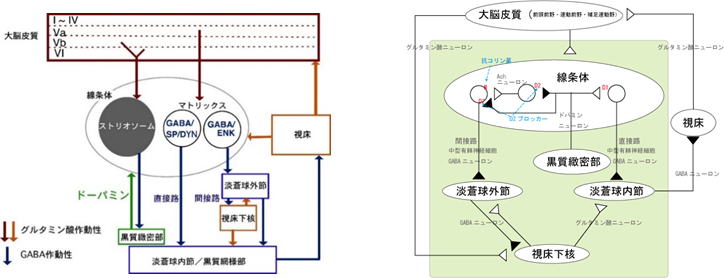

皮質で作成された行動計画は二項(接近と回避)があり、接近(報酬)計画は直接路に、回避(罰)計画は間接路に振り分けられます。 直接路は淡蒼球内節を経由して視床のコース、一方の間接路は淡蒼球外節や視床下核、加えて線条体と淡蒼球外節の間にアセチルコリン神経細胞が介在していて、かなり複雑です。

これは報酬を得るための行動が、回避したい気持ちに打ち勝って選択しなければならない人類の歴史に由来しています。つまりは、危険(本音は逃げたい)ではあるが、工夫して狩りを成功させなければならないということです。そのため、回避欲求(間接路)が暴走しないようにシステムとして対応する、これが間接路の複雑さになって表れます。「イヤなものはイヤ」ではなく、そこに何らかの柔軟性や代替案を提示すること。この神経基盤によって、人間は対人関係の技能(社会生活に必要)や科学的(技術的)知識を獲得していったのでしょう。

(S→T)

皮質で行動計画が作成され、辺縁系からの情報を得て、行動計画は線条体に届き、接近(報酬)と回避(罰)のドパミン量が設定されました。この段階で、行動計画は皮質にフィードバックされるのかというと、さらに線条体から視床へとさらに経路が追加されています。ここのところがCSTC回路のうまくできているところです。視床 (thalamus)は脳の中にあり、大脳の中心近くに位置して、視床は、私たちが感じる痛み、温度、触覚などの感覚情報を処理し、適切な反応を生成するために不可欠であり、大脳皮質に情報を送る中継ステーションです。 この視床に集まる感覚情報を再度、線条体に流し線条体で作成されたドパミン値をアップデートします。

このようにCSTC回路は辺縁系と視床に集まる体内感覚を集約してドパミン値(接近と回避)を決定します。

(T→C)

CSTC回路なので、T(視床)からC(皮質)へ情報が直にフィードバックされると思われますが、実は、前部帯状回を経由し、そこでエラーチェック(誤差情報)されています。内容はドパミン量の誤差判定です。前頭前野で作成した計画で予想されたドパミン量と、辺縁系と視床を通じて修正された数値との比較がここでなされ、計画の再修正がされて、再度CSTC回路に流します。 このようにして回路を何周かして計画が決定すると、その内容を運動野に送って終了します。

このようにCSTC回路を活用することによって、人は報酬と回避が交錯している行動にたいする柔軟性のある行動(知恵)を身に付けることができるのです。

3.二項対立と二項分離

CSTC回路の直接路と間接路の存在は、二項対立の柔軟性のある解決策を調整することにあります。二項対立の基本形は接近と回避で 、全ての生物に課せられ生存上の課題です。人間の場合はより複雑で、社会活動や人間関係上の課題が中心となります。 眠たいけど勉強するか否か、飲み会に参加するか否か。これらは誰でも経験する日常的な選択課題です。いずれにしても、接近(報酬)と回避(苦痛)の二項対立が存在します。

ところで、この二項対立は解決策(両者の折り合い)を要しますが、決して対立の解消を目指すものではないのです。というのは、その克服過程の蓄積が人類(個人)にとって欠かせないからです。社会生活を営む上で対人関係の技術は必須でありますし、科学技術や文化(個人のレベルでは生活上の知恵)の発展も二項対立とその克服過程から生じます。

そのため脳神経基盤は二項対立から分離へと向かうベクトルに対しての抑制機能と、分離した後の救済機能を有しています。

(抑制機能)

CSTC回路を見てみると、直接路(接近)が単線であるのに対して間接路(回避ではあるが柔軟性がある)が視床下核が介在する伏線であることが分かります。

また間接路にはアセチルコリン投射細胞が介在していて、間接路の中型有棘神経細胞にコリンM4受容体が発現しています。そしてこれらの介在システムによって、回避に偏りすぎないような調整を行います。 また脳内には、感情や思考のポジティブ回路やネガティブ回路があり、接近や回避に一方的に偏らないようにしています。

CSTC回路は調整システムであり、決定システムではありません。つまり、行動計画、感情、思考、意欲の調整システムです。 とはいえ、以上のような調整システムがあっても二項(接近と回避)が分離してしまうことがあります。下図参照

二項分離は2パターンあります。

一つは、回避が突出するケースです。 人と接することを拒否し組織に属しない引きこもりが典型です。ドパミンD2受容体がその形成に関係します。

もう一つは、何かに依存しすぎることです。ギャンブル依存や盲目的な恋などで、ドパミンD1が関与します。そのため、これらの形成を防ぐためCSTC回路の抑制機構が存在しているのです。

また辺縁系や基底核もシステム対処しています。それには、活動的な神経部位の閾値の調整(イオンポンプの能力)、細胞内カルシウム濃度の調整、またドパミン量調整や受容体制御などがあげられます。

(強制対処)

二項分離の定常化は個人にとって避けねばならぬ事態です。特に人間関係においてはかなり厳しいでしょう。人との接触を避けるだけでなく、世の中に憎しみを感じてしまうこともあります。このような状態は個人(周辺)にとって好ましからざる事態なのです。

このような事態があると、脳の神経基盤はやや強制的な措置を発動します。脳のデフォルトモードネットワーク(DMN)を活性化させ、皮質5層(特に前頭前野)による外に向かう課題解決的な思考から、内省的な思考に切り替えます。 この意味するところは、自分の現状と外的状況(特に人間関係)を再度点検してみて、何か解決策をさぐるためのものです。このDMNに関わる神経基盤は辺縁系(後部帯状回、海馬)、大脳皮質(内側前頭前野 、楔前部 )なのですが、注目すべきことにこれらの神経基盤は就寝時の夢の生成に関わる部分で、白昼夢に関わる部位でもあります。白昼夢は現実を正しく反映していません。悪夢に毎夜苦しめられるように、内省的思考はいつしか「反芻思考」となって半ば定常化してしまいます。これによって神経回路は教化され不安はますます強くなります。まさに負のスパイラルなのです。

しかし、これらの思考が皮質23層で留まっていてくれれば、それほど本題は生じないのですが、基底核からのドパミン投射が増え、5層のドパミンD2受容体に結合してしまうと、4層の抑制作用が解除されて、23層の内省的思考が5層になだれ込んでしまいます。しかもそこは、ココロの本体が機能している箇所なのです。かくして、妄想メカニズム形成の第一歩が記されます。

4.病態論

妄想は皮質5層にあるココロの意識領域に、辺縁系(帯状回)を中心とした第二のココロが侵入してくることによって生じます。私たちのココロは侵されることのない聖域であり、皮質4層の抑制機能によりココロの領域は、23層からの情報侵入を強固にブロックされます。また皮質5層は大錐体細胞からなっていて閾値が高く、発火には同期した高周波(γ波やβ波)が必要で、他層からの情報は容易に侵入できない高圧領域なのです。

ところがココロは万能の神ではありません。この複雑系の社会にあって誤った判断を下すこともあり、特に人間関係についてはそうです。一二回の失敗なら誰にでもありますが、問題なのは、社会生活からドロップアウトしてしまうような認知的バイアスをココロが持ってしまうことなのです。

そのためココロには外部の調整機能が必要であり、それが辺縁系(帯状回)を中心としたシステム修正(補助)機能なのでしょう。 皮質(5層)を中心としたココロは起床時のシステムであり太陽の輝きを持ちます。一方の辺縁系を中心としたココロは就寝時のシステムで月の輝きです。妄想は太陽の輝きが衰え、代償的に月が昼間にも関わらずに煌々と輝いてしまうことによって生じてきます。

それでは、太陽と月の関係は具体的にどのような状況によって生じるのでしょうか。

皮質5層の機能低下

1 NMDA受容体の機能障害により5層の同期活動が阻害される。これが統合失調症の発症仮説となってい

ます。

2 うつ病によって5層(前頭前野中心)の活動が衰える

3 飢餓によって5層の大錐体細胞(エネルギー消費量大なので)の活動が衰える

4 拘禁による外部情報の遮断(4層から5層への情報が途絶える)

5 全身麻酔によるもの(5層の活動が停止して意識がなくなる)

皮質23層の賦活

1 二項分離

2 デフォルトモードネットワーク切り替えによる前意識下(23層)神経活動の賦活化

3 不安感による前意識下(23層)の神経活動の増加

4 5層機能低下に対して代償的に23層が賦活する

23層から5層への情報通路(4層にある)の形成

1 ドパミンD2受容体は5層にあり、黒質緻密部からのドパミン過剰投射で4層の抑制作用が解除される

2 覚醒剤使用はドパミン再取り込みを阻害して、シナプス間隙にドパミンが充満する

妄想出現の仮説は上記の通りですが、その仮説に妥当性があるのか、いくつかの疾患で照合してみます。

(妄想性障害)

妄想性障害が発症する人は若い頃から人間関係の問題やストレスを受けているケースが多いようです。そのため発症の前兆として、他者への不信感を抱き続け、対人関係に過敏な反応が生じることもあります。このような状態から行動(対人関係)の選択も一方向に傾きやすく、思考(行動選択)は二項分離の状態に陥ってしまいます。しかしこのような状態(二項分離)は好ましくない状態なので、脳神経システムは強力な対応処置を発動させます。すなわち内省化への誘導です。自己洞察してみて「社会と自己の関係」をもう一度、考え直してみなさいということです。 そしてこの内省化の状態を維持するため、デフォクトモードネットワーク(DMN)への切り替えが行われ、内側前頭前野、後部帯状回、楔前部、側頭葉が賦活します。

しかしこのシステムは全く逆効果になってしまいます。二項分離に至ってしまったのには最初に小さなきっかけがあったはずであり、それは確かに彼が経験したことなのです。つまりは自分の眼で確認したことです。そしてその後は般化対象が広がっていきます。最初は友達との些細なケンカがきっかけだったのかもしれません。しかしCSTC回路の間接路(柔軟性)がよく機能しないので試行錯誤しながら関係性を修復すことが出来ません。そこで自分を守るため、「彼は自分を好いていないのだ」との思考に行き着きます

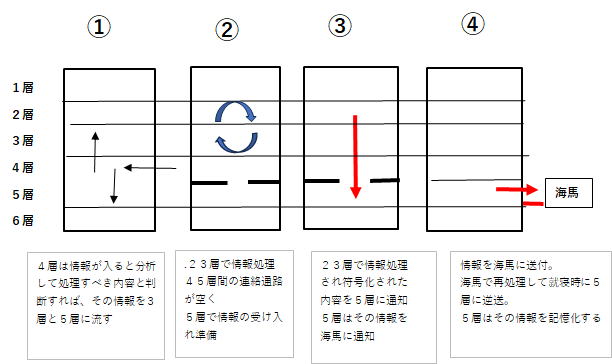

この一連の流れを上図を用いて説明します。

①まず4層に彼(ケンカ相手)の視覚情報が入ると、 4層はそれを処理必要な情報と判断します。なぜなら、ケンカして嫌な感情を持っいて対処する必要があるからです。②そして情報を23層と5層に送り、4層のゲートが開き、23層で処理された情報が③5層(ココロの領域)に入り嫌悪感を伴って認知されます。すなわち「嫌なやつと会ってしまった、どうしよう」となるのです。

ところで、このような感情をともなった情報は次のようなステップを踏んで記憶化されます。④ 5層は最初に情報をうけとると記憶化の準備をします。端的に言えば郵便ポストを設置することです。次に情報を海馬に送ります。海馬はこれを処理して、就寝時に皮質5層に送り返し準備してあった郵便ポストに投函します。このようにして5層において記憶化が完了するのですが、その記憶は時に誤った解釈を含んだものになります。そしてこれが妄想形成の原点になります。というのは、以後、この記憶に少しづつ時間をかけて情報(時に誤った解釈)を付加して、最終的には「彼は私に意地悪をしている」との誤った認知体系(これが妄想)を確立してしまうのです。

ところで、妄想性障害はその対象がピンポイントでそれ以外の認知はしっかりしています。そして発症が中年以降です。これらは、上記の発症メカニズムを考えれば納得できます。そのため、妄想性障害の妄想はその他の精神疾患の妄想形成メカニズムと明確に一線を画すことになります。

(統合失調症の陽性症状)

統合失調症はNMDA受容体の機能不全によって発症します。そのため5層におけるγオシレーションやβオシレーションが乱れ機能低下が生じます。5層はココロが宿っていて個人を管理する主体なので、代償的にデフォクトモードネットワーク(DMN)への切り替えが行われます。その後は、23層の反芻思考の常態化(賦活化)がおこり、黒質緻密部からのドパミン投射増が5層のドパミンD2受容体を賦活させ、4層の抑制機能解除から23層の思考内容が5層に流れ込んでしまいます。これは、起床時に就寝中のシステムが作動することを意味します(前頭前野の機能低下と辺縁系システムの賦活)。つまりは5層(ココロ)機能低下時に起こる白昼夢なのです。5層の機能がしっかりしていれば、白昼夢を単なる思考の流れと管理下におくことができますが、統合失調症においては白昼夢(第二のココロの主体である辺縁系システム)を管理下に置くことができず、自我の分裂を避ける緊急処置として白昼夢の内容を自己(つまりはココロ)が管理する思考として受け入れてしまうのです。

(うつ病の微小妄想)

うつ病は複数の神経回路の機能低下をもたらします。結果、脳神経活動の中心である前頭前野の機能(5層)も低下してしまいます。その後の展開は、前述の統合失調症の陽性症状と同じで(DMNの過剰賦活、反芻思考の常態化、ドパミン投射増とドパミンD2受容体の賦活)、結果23層の反芻思考の内容がココロの領域である5層に入ってくることによって妄想が生じます。内容は、心の不安状態を反映して、心気妄想、罪業妄想、貧困妄想が中心となります。

(その他)

その他、多くの疾患(状況)に応じて妄想が発生しますが、5層の機能低下と23層の賦活、が必要条件と思われます。

術後のせん妄は全身麻酔による5層の機能停止、飢餓や冬山遭難(低温障害)ではエネルギーの消費量の多い5層(大錐体細胞)の活動抑制、拘禁状況下での感覚情報の遮断(4層から5層に情報の流入がない)、これらが生じています。そして代償的にデフォクトモードネットワーク(DMN)への切り替えが強制的に発動して内的思考(23層)が5層に流れ込みます。

以上、妄想の発現原理(下図)を示し、それを具体的疾患の妄想に照らし合わせてみました。

雲間に隠れる太陽の傍らに煌々と輝く月が現れること。妄想の多くはこの図式で表すことが出来ます。

自然界では決して起こらない事象が、脳神経システムで起きてしまう。複雑な相互作用で形成されると考えられていた妄想は、ココロをベースに、つまり皮質5層を中心に俯瞰的に眺めると、かなり単純な図式で成り立っているのが分かります。

最後に妄想性障害とその他の妄想との違いについて述べます。

23層と5層間の連絡通路開通方法には2パターンあります。一つは、外部情報を4層が処理すべきと判断して、4層にある二つの抑制介在神経細胞を掛け合わせて(抑制×抑制)連絡通路を開通させる方式。もう一つは、緊急を要する事態に対応して5層のドパミンD2受容体の働きにより、4層の抑制性を解除する方式です。前者は妄想性障害に対する方式で、後者は精神疾患(統失やうつ病)に対する方式です。

ここに、妄想性障害の妄想内容に対する確信が非常に強固であることの理由があります。というのは、その方式は感覚情報を4層が処理する方式と同じだからであり、彼にとっては、妄想内容は実際に見て聞いて、つまりは実際に経験した内容と全く同じことなのです。さらには、ドパミンD2受容体による抑制性解除方式ではないため抗精神病薬(ドパミンD2受容体阻害剤)が効きません。これらに理由により妄想性障害は難治性となるのです。