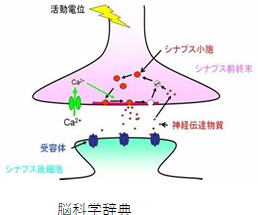

神経伝達の大まかな仕組みを3段階に分けて説明します。やや複雑な内容になりますので、まず用語の説明から入ります。脳内情報の伝達はデジタルな電気信号で送られます。前神経細胞の細胞体で電気信号が発せられると軸索を通り、末端の樹状突起に到達します。この末端の樹状突起には次の神経細胞の樹状突起が近接していて、向き合う形をとります。この両者の近接接合領域がシナプスであり、シナプスの間の隙間をシナプス間隙と言います。

また、樹状突起が茸様構造をしていると、それをスパインといいます。(第一段階)

神経細胞の軸索を流れてきた電流は樹上突起の末端(前シナプス)に到達すると、Ca2+チャネルが開き、Ca2+は濃度勾配により細胞外から細胞内へと流入します。するとCa2+の濃度の上昇により、神経伝達物質の詰まったシナプス小胞は移動し始め、ついにはシナプス前膜と接合(融合)し、小胞内に蓄えられている化学伝達物質がシナプス間隙へ放出されます。

(第二段階)

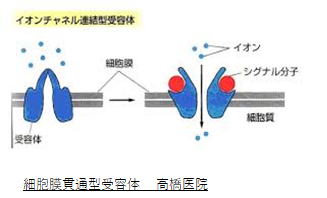

シナプス間隙に放出された神経伝達物質(下図ではシグナル分子)は、後スパインのイオンチャネルに到達すると、イオンチャネルの閉口部が開きNa +が流入し、同時にK +が流出します。そして、この作用によりスパイン内は脱分極します。ここはやや理解しづらいので用語の説明をします。

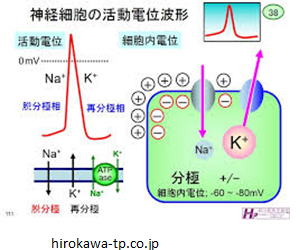

まず分極とは、シナプス内がマイナス、シナプス間隙がプラスと電位差があることです。正極と負極に分かれているので分極です。この状態に先ほどのイオンチャネルが開口した以降の事象が起きると、シナプス内外が一瞬ですがプラスとマイナスの電位が逆転します。これが脱分極であり、活動電位(スパイク)とも呼ばれます。そしてこれが電流となって次の神経細胞に流れていくのです。

脱分極するとすぐにイオンチャナルは閉じます。そしてNaポンプを介してNa +を排出し、K ポンプを介してK +を流入させます。この時、アストロサイトから受け取ったATPをエネルギー源とします。

(第三段階)

シナプス間隙に放出された神経伝達物質やイオンチャネルに結合している神経伝達物質は回収されます。回収先は前シナプスやアストロサイトのトランスポーターです。ちなみにトランスポーターとは輸送装置という意味です。そして回収された神経伝達物質は再び再利用されるか化学的に分解されます。

さて、このトランスポーターが阻害されると、シナプス間隙の神経伝達物質密度が上昇することになるのですが、この状態は正負両側面を持っています。プラスの側面での一例は、セロトニンのトランスポーターを阻害(SSRI阻害剤)してシナプス間隙のセロトニンの密度を高め、うつ病や強迫性障害の治療薬として使用しています。

※1 逆にマイナス面では、アストロサイトのトランアスポーター(グルタミン酸)が阻害されている

と、シナプス間隙周辺のグルタミン酸濃度が上昇して、統合失調症や自閉症、強迫性障害の原因

になるとされています。

※1 グリア型グルタミン酸トランスポーター機能障害と 精神疾患 田中光一 日本生物学的精神医学会誌 28 巻 2 号

(神経伝達物質の分類)

神経伝達物質の種類は100種類以上ありますが、ここでは下のように分類しました。

① 興奮性神経伝達物質と抑制性神経伝達物質

② モノアミンと各種アミノ酸

① 興奮性神経伝達物質と抑制性神経伝達物質

興奮性神経伝達物質とは、シナプス前部から放出され、シナプス後部の受容体に結合し、プラスイオンをシナプス後部に流入させて脱分極させ、活動電位の発火を促進する化学物質のことです。グルタミン酸やドパミン、セロトニン、ノルアドレナリンなどが該当します。

抑制性神経伝達物質とは上述下線部の、プラスイオンをマイナスイオンに、脱分極を過分極に、そして促進を抑制、に置き換えることで働きの説明となります。

短的に言えば、電流を止めること、つまりは脳内情報の流れを止めることです。gabaやグリシンなどが該当します。

② モノアミンと各種アミノ酸

モノアミンとはドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリン、セロトニン、ヒスタミンなどの神経伝達物質の総称です。いずれの神経伝達物質も一つのアミノ基が2つの炭素鎖により芳香環につながる化学構造を有しています。モノアミン含有神経細胞の細胞体は脳幹部にあり、ほぼ脳全体に神経軸索を投射するため、モノアミン神経系(モノアミン系)は広汎投射神経系としての特徴を有しています。

モノアミン系でよく知られているのは、ドーパミン セロトニン ノルアドレナリンで下図のように三者間でバランスをとっています。