第1節 ドパミンと運動の不調和

チック症の原因 (2段階原因仮説)

チック症の2段階原因説(仮説)を提唱します

人間の脳は、生誕後その機能を飛躍的に拡充します。これは、古いユニットの上に新しいユニットを積み重ねていく段階的発展です。生誕後、小脳(視覚連動性)と被殻が連携して効率的に体を動かし、外界に適応することを学習します。そして、この積み重ねで小脳に行動計画に使用する内部モデルが作成されます。

その次のユニットは大脳基底核(線条体)の尾状核ループ(CSTC回路)と、側坐核ループが追加されます。なおこのあたりの内容は、前回の強迫症の記事の中で詳述しているので参考にして下さい。

さてこの尾状核ループと側坐核ループの最大の特徴は、小脳・被殻の段階の運動機能(視覚連動性)に対して、自発的な運動であり、神経伝達物質のドパミンが大きな役割を担っていることです。これは黒質緻密部から尾状核へ、そして腹側被蓋野から側坐核へドパミン投射が存在することからも納得できます。

ところで、チック発症のきっかけとなるのは、尾状核ループ・側坐核ループの機能を充実させる段階で、運動とドパミンの協調がうまく働かない事象が生じることによると思います。それは、6歳前後の発症時期(既に小脳と被殻の連携は完成している)と、大脳基底核のドパミン受容体の過感受性がチック症の原因として一種のコンセンサスとなっていることによります。

(運動とドパミン量の不調和)

「この状況にこのような行動を起こしたい時」に必要なドパミン量が分からなければ、前頭前皮質で行動計画をなかなか立てづらいことになります。いわゆる報酬予測誤差が分からず、線条体において誤差学習が機能しなくなるのです。

それでは、このような状況を発生させる「運動とドパミンの協調不和」の原因は何なのでしょうか。

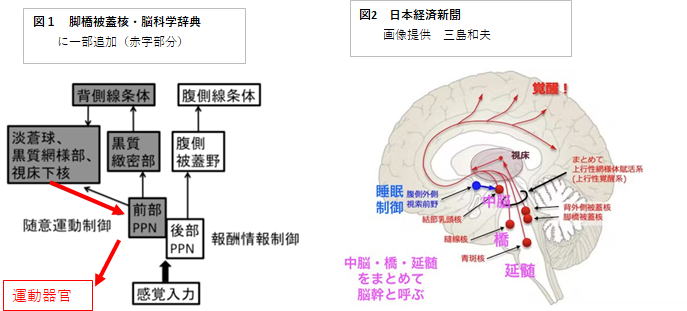

まず図1をみてください。運動と報酬情報制御(ドパミンのこと)を「機能の扇」と見立てると、その要に位置するのがPPN(脚橋被蓋核)です。間脳の中間点(図2)に位置しています。それではその機能的特徴は何なのでしょうか。

まずは報酬機能制御(ドパミン機能)が挙げられます。後部PPNに感覚入力があるとアセチルコリン量が増加し、それを腹側被蓋野に投射します。結果、刺激をうけた腹側被蓋野はドパミンを腹側線条体に投射します。この一連の流れが感覚入力に対するドパミン量制御の基本的な神経基盤となっています。

次に運動制御ですがこれはかなり複雑です。前部PPNはgaba投射の抑制制御を常に運動器官に行っています。これによって運動器官は運動開始が制御されます。しかし黒質紋様部からPPNへ抑制機能が働くと、運動器官への抑制作用が解除され、運動器官を通じた運動が開始されるのです。それでは、黒質紋様部からPPNへの抑制性の投射はどうして開始されるのでしょうか。

これはもう、図の黒色部分(大脳基底核)の協調的働きとしか言いようがありません。ただ一つ確実に言えることは、その協調のループに後部PPNの作用により腹側線条体へと投射されたドパミンが一枚絡んでいることです。

ネットでチック症の原因を調べてみると、ストレス、遺伝の他、ドパミンの機能不備を挙げていることが圧倒的に多いです。しかし、「ドパミンの機能不備がどうしてチック症に結びつくか」のメカニズム解説は全くありません。これに対しては、「ドパミンの機能不備がチック発症の主因を引き起こすトリガーになっている」と考えると納得できます。