月のデータ

直径3476キロ(地球12756キロ)地球の1/4強の大きさ

重さ 地球の0.01倍(地球の1/100)

体積 体積は地球の0.02倍地球の(1/50)

自転周期 27日8時間(地球の一日は約24時間)公転周期 27日7時間(地球の周りを一周するのにかかる時間)

地球からの距離 最も遠い時 41万キロ 最も近い時36万キロ

見かけの大きさ 最大2.4 .秒最小2.2秒(角度一秒は1/3600度)

もっとも明るい時の明るさ(満月時)マイナス12.6等

直径3476キロ(地球12756キロ)地球の1/4強の大きさですが、惑星のまわりをまわる衛星という観点からみると非常に大きい衛星です。太陽系最大の惑星は木星(地球の直径の11倍)ですが、その第三衛星のカリストは、太陽系内の衛星で最大の大きさを誇りますが月の1.5倍の直径に過ぎず地球の衛星である月が異例な大きさで有ることがわかります。

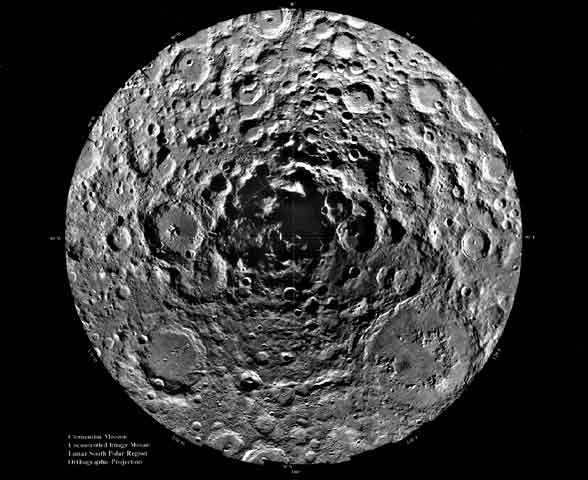

月は、多少の首振り運動をするものの、地球にいつも同じ面を向けています。地球上から月面を観測する限り月の裏側を見ることは出来ません。月の裏側の地形は、望遠鏡が作れれてからも長い間謎でした。旧ソ連が打ち上げた月探査機ルナ3号が1959年10月7日遂に月の裏側の写真を電送し、月の裏側は地球から見える表と比べると大きく異なった様子で有ることがわかりました。月を地球から見ると、うさぎの餅つきとか女性の横顔やカニに例えられる模様が見えます。これは海(実際の海ではありません)と呼ばれる暗い部分が有るためですが、月の裏側には、この様な海の部分がなく、ほとんど全面が一様に白く輝いているのです。

月はいつも同じ面だけを地球に向けているのでしょうか?よくある説明に「月が公転周期と自転周期が一致しているから」という説明があります。たしかに現象だけを見て説明すればそういう事になります。しかしながらこの説明は少し問題があると思います。たまたま自転周期と公転周期が一致したのでは無いと考えられるからです。

自転周期と公転周期が一致した理由は、なんでしょうか?

また月は、回転楕円体ではなく。三軸不当楕円という歪んだ形をしている事が分かりました。三軸とはXYZの各軸の長さが異なっている楕円体です。このうち一番長い半径を持つ軸を地球に向けているのです。

さらに色々と調べてみると、先程、月は表側と裏側とで表面の状態が大きく違うという事をいいましたが、月の内部構造も表側と裏側では大きく異なるのです。月の表側は、地殻が薄く裏側は地殻が厚いのです。地殻を構成する岩石は比重がかる斜長岩質です。月の裏側にあまりなく、月の表側に多く分布する海と呼ばれる暗い部分は、比重の重い玄武岩質で出来ています。月の重心は、本来の中心より2キロも地球よりにずれているのです。

つまり月は三軸の内一番長い半径を地球にむけ、同時に重い面を地球に向けていると言うことになります。すなわち力学的に一番安定している訳で、その結果として、自転周期と公転周期が一致していると考える事ができます。月がどうして出来たか、様々な説があります。月の誕生は46億年前にさかのぼりますが

月の成因につい分裂説や捕獲説のほかにもいくつもの説があります。どの説も問題があり学者は激論をしてきました。近年は分裂説の一種で,火星程度の大きな天体が地球に衝突しその破片が集まり月が出来たとするジャイアントインパクトが有力な様です。先程の自転周期や公転周期のところで説明した様々な点を考慮し色々考えて見るのも楽しいでしょう。

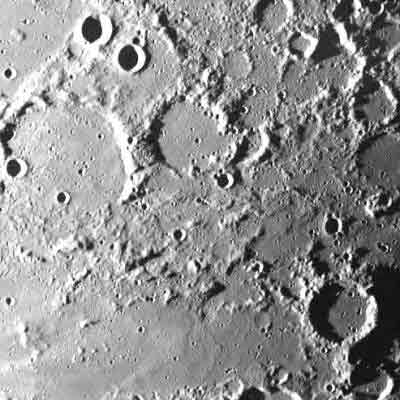

月は地球から最も近い天体です。そのため肉眼でも表面の模様を見ることが出来ます。肉眼で見ると暗い部分がありますが海と呼ばれる部分です。約27日周期で満ち欠けを繰り返しています。日食や月食といった月が関係する天文現象もたびたび起こります。双眼鏡で観察すると月面にクレーターと呼ばれる凹みや山脈がたくさん見えます。望遠鏡で観察すると、クレーターの詳細な様子(色々なタイプのクレーターがあります。)

作成中

月は地球から一番近い天体なので、1957年に旧ソ連が世界初の人工衛星を打ち上げ、翌1958年アメリカ初の人工衛星の打ち上げ成功に続き、次なる目標として月への一番乗りを目指す競争が両国間ではじまったのは自然の成り行きだったと言えます。1959年1月には、旧ソ連のルナ1号が月から5000キロ付近を通過、1959年10月には旧ソ連のルナ3号が月の裏側の写真の撮影に成功したのは、上で述べた通りです。

その後、1990年1月24日、日本の工学実験衛星「ひてん」が月周回軌道に投入されるまで、月の軌道に衛星が投入される事は有りませんでした。

その後アメリカによって1994年と1998年に小型の月探査機(一つは軍事衛星の流用)で月探査が再開され、月の極のクレーターの底(一年中太陽の光が当たらない)で氷が存在しているらしい事が分かりました。

2004年にブッシュ大統領が「新宇宙計画」を発表しNASAでは、様々な月探査や月面の恒久基地建設に向け様々な計画が立案されています。また各国の研究機関により、様々な月探査計画が進行中かもしくは計画中です。

なかでも現在日本では、宇宙航空研究開発機構(JAXA) により、LUNA-A探査機とセレーネ(月周回)およびセレーネB(月面軟着陸)計画が進められており、LUNA-Aとセレーネは、探査機もほぼ完成し打ち上げを待つばかりとなっています。

なかでもセレーネは、アポロ計画以来最大の月探査機として成果が期待されています。

日本の宇宙開発期間、 宇宙航空研究開発機構JAXAサイト内の月探査機年表をご覧下さい。各国による熾烈な競争と度重なる失敗の上に大きな成功があることが良く分かります。

Copyright NASA , DOD ( United States Department of Defense )