| 2023年7月18日(火) |

| 〈流出〉について |

|

|

|

プロチノスの一者の形而上学において、超越的な完全者である一者が、どのようにしてこの世界を生みだしうるのか、この問題がもっとも興味を惹かれるばかりか、最も重要な論点でもあるだろう。その過程もしくはメカニズムは、比喩的にしか語られないようである。emanationという用語は、源から何か、たとえば水が、流れ出すという、具体的なイメージにつながる。そのばあい、物理的には、すなわちこの物質界においては、(個々の事象において)不増不減ということはありえないわけである。一者であれ、ヌースであれ、霊魂であれ、それぞれ流出の源として、流出によって、その本質において、いかなる変化をもこうむらないものとされる。そのような流出は想像しがたいのである。メルヘンで語られる、無限に金貨の出てくる袋や、打出のこづちなどというものが、むしろこの場合の比喩にふさわしい。しかし、この世界はメルヘンではないのであるから、よりふさわしい比喩が欲しいところである。

いま一つの比喩は、鏡のそれである。プロチノス自身、鏡を想定したかどうかは、定かではないが、そのように解釈できるくだりがある。

All the forms of Authentic Existence spring from vision and are a vision. Everything that springs from these Auhtentic Existences in their vision is an object of vision―manifest to sensation or to true knowledge or to surface awareness. All act aims at this knowing; all impulse is towards knowledge, all that springs from vision exists to produce Ideal-Forms, that is a fresh object of vision, so that universally, as images of their engendering principles, they all produce objects of vision, Ideal-Forms. In the engendering of these sub-existences, imitations of the Authentic, it is made manifest that the creating powers operate not for the sake of creation and action but in orde to produce an object of vision. This same vision is the ultimate purpose of all the acts of the mind and, even further downward, of all sensation, since sensation also is an effort towards knowledge; lower still, Nature, producing similarly its sub-sequent principle, brings into being the vision and Idea that we know in it. It is certain, also, that as the Firsts exist in vision all other things must be straining towards the same condition; the starting point is, universally, the goal.

――Third Ennead.7(translated by Mackenna and Page)

(真実在のすべての形相は、見ることによって生じ、見ることにほかならない。真実在から見ることによって生じるすべてのものは、見る対象であり、感覚や、真の知識や、表面の意識において現われる。あらゆる活動は、この知識をめざす。あらゆる衝動は知識に向かい、見ることから生じるすべては、新たな見る対象であるイデア(形相)を生みだすために存在する。それらはみな、それらの生みだす原理のイメージとして、見る対象であるイデア(形相)を、いたるところで生みだすのである。真存在の模写像である、これらの下位の存在の産出において、創造する力は、創造と活動のためではなく、見る対象を生みだすために働くのであることが、明らかになる。同じこの見ることが、精神のすべての活動の、究極の目的なのである。そしてさらに下位において、あらゆる感覚においても、感覚もまた知識へ向かう努力であるのだから、究極の目的なのである。さらに下位にいたって、自然もまた、同様にそれのあとに来る原理を産出するにあたって、我々が自然において見知っているイデアを、存在へともたらすのである。また、最初のものは見ることにおいて存在するのであるから、そのほかのすべてのものは、同じ状態を得ようと努めるにちがいないことは、確かである。出発点が、全宇宙にとってのゴールなのである。)

英訳でvisionとあるものは、独訳ではBetrachtungであり、原語はtheoriaである。それぞれ〈見る〉ことに関係した言葉であるから、プロチノスが意味するところは、流出は、視覚的比喩による諸形相の関係であると考えてよいであろう。ideaもeidosも、もともとは見ることから出た言葉である。流出の各階梯の関係が、visionの関係であるということは、それが原因と結果の関係、あるいはなんらかの作用による時間的継起の関係ではないということを、言い表わしているであろう。見る(betrachten, contemplate)とはどういうことであるか。見るものと見られるものとがすでにあるわけであるから、それはすでに多であり、ヌース(精神)以下において可能になる。一者自体は、いかなる部分をも持たず、分割不可能であるから、知るということも見るということもない。精神においてはじめてvisionが生じ、見るものと見られるものの、二分割が生じ、知ること(知識)が生じる。つぎに精神のvisionをうけて、霊魂のvisionが生じる。霊魂のvisionはさらに多様化し、多様なイデアを見ることになる。さらに下位においては、感性のvision、自然のvision、物質のvisionと、下っていく。この関係は、合わせ鏡のたとえで考えると、よいであろう。

鏡を覗く時、そこに映る像は本体としての私そのものではなく、見られるものとしての私であり、同時に私を見返す私でもある。その意味では、私のvision(あらわれ)であっても、すでに私の存在とは異なっており、私としての統一を失っている。また、そこに映る私は、私がみずから生み出したものではなく、光の反射によって、私の本体とは別個に存在している、私の模像としてのvisionにすぎない。その模像を、もう一つの鏡でとらえることも可能であり、さらにつぎつぎと鏡の像を連ねていくことも出来よう。それぞれの鏡は、映すものとしてと、映されるものとしての、二重の性質を持つ。像と像の間は、光の反射が媒介しているが、像が像を直接生み出しているわけではない。光が弱まっていくにつれて、像も薄れていくであろう。私の像は、いわばイデアとしての光の媒介によって、劣化しつつも無限に伝わっていくわけである。

プロチノスも、流出の関係をreflectionと考えているふしがある。下位のものが上位のものの模造imageであるということは、反射あるいは反映の関係としてよいわけである。プラトンの洞窟の比喩に対して、いわば鏡の比喩である。イデアは、それ自体光であって、それが見ること(betrachten,contemplate)によってとらえられるということは、イデアの光を受けるということである。もちろん、ここで言う光とは、物理的、物質的光ではなく、それらの感覚的起源となる光のことである。感覚的光は、ヌースにおけるイデアの光の反映であるから、根源の光の感性的意識における現われである。光は反映の根源に近づくほど強烈になるわけであるから、もし一者におけるイデアの光が魂を満たすならば、それはプロチノスの言うecstasyにおける目覚ましい体験となるわけである。

さて、流出には根本的な原理がある。すなわち、完全なものは完全さの劣ったものを、みずから生みだすことはないという原理である。完全であるとは、それ自体において自足していることであり、完全無欠であるからには、不足を補うために何かを生みだすという必要は、いっさいないのである。それゆえに、完全なものから流出するということは、すでに完全なものからなんらかの点で劣っている、不完全であるということである。すなわち、完全なる一者はみずからなにものをも生みだすことはないのであり、もし新たに存在するものがあるならば、それは必然的に不完全なのである(*)。

(*)Indem Jenes Hoehere Weltall also durchgaengig Einheit ist und allerwaerts

mangellos, steht es in sich stille und kennt keinen Wandel; es wirkt auch

nicht als ein von dem Bewirkten Unterschiedenes; um wessentwillen sollte

es auch wirken, da es ihm an nichts gebricht? Und wozu sollte die Vernunft

eine Zweite Vernunft bewerkstelligen oder der Geist einen andern Geist?

(すなわち、かのより高い世界存在は、徹底した統一体であり、どこにも欠陥のないものであるから、自己自身において静止しており、いかなる変化をも知らない。それはまた、作用を受けるものとは異なったものとして作用することはない。それは自身において、いかなる欠けたものもないのであるから、そも何のために作用することがあるであろうか。そして、なんのために、理性がもう一つの理性を、霊魂がもう一つの霊魂を、生みだすことがあるであろうか。)――Enneades:Ⅲ.1

一者からどのようにして不完全なものが流出するのか、これはvisionで考えることはできないであろう。一者はイデアでも精神でもないからである。たとえecstasyにおいて、一者の光を見ることができたとしても、それは一者の本質そのものではないからである。単にイデアにおいて、すなわちヌースにおいて、visionとしての一者を見ているに過ぎないのである。このこと自体も至難のわざであって、プロチノスも生涯に四たびこのvisionに到達しえたのみである。一者はイデアではないが、もし<見る>ということがイデアの本質であるならば、何らかの形で一者からイデアが流出してくるのでなければならないだろう。イデアは、一者にとどまっている限り、完全無欠でありうるが、なんらかのとどまりえない理由があるからこそ、この世界が流出してくるのである。その理由とはなんであるか。イデアが見る原理であるならば、見ることを欲するなんらかの力が存在するであろう。それは一者そのものではない。完全なるものは、なにものをも欲することはないからであり、自己自身を知ることすら求めないであろう。なにものが、イデアのvisionによって、何を知ろうとするのであろうか。

visionは精神(ヌース)において可能になる。精神は見るものと見られる対象との二方向に分離し、すでにその二分において見る意志を発現させることによって、一者から離れ、一であると同時に多である存在となるのである。言ってみれば精神はこの宇宙における二次的存在者であり、その流出の根源は、<見ることtheoria>の意志であったといえるであろう。プロチノスは精神すなわち思考を、一種の生命と考えている。それが意志を持つとしてよいであろう。霊魂や、感性や、知覚などの生命現象の根源は、精神(思考すなわちイデアのvision)にあるのである。

精神のvisionを霊魂がそれ自身のvisionとして受けとめる。霊魂もまた一にして多であり、見る意志によって世界を生みだすのである。さらに、感性も自然も、それぞれが見ること(Betrachten)によって、多様な世界を見る対象(das

Betrachtete)として生みだす。世界の存在とは見ることにほかならないのであり、行為は見ることが不十分である場合の、回り道にすぎないのであり、行為の最終の目的も見ることにつきるのである。このようにプロチノスの流出説は、一種の近代的な表象論とみなすことが出来るであろう。創造とは、見ることにおいて表象界を作りだすことであるから。

古代の思想家は、第二の神としてdemiurgos(創造神)を考えた。それはすでに不完全な神である故に、悪である。悪とは欠乏であり、不完全性であるからだ。それに対して、それ自体で自己充足的に存在する一者は、完全者であり、それゆえに〈善〉である。一者は端的に〈Das Gute> とも呼ばれ、<善にして一者>である。言い換えれば、この世界の発生とは、悪の発生でもあるのだ。

一者はなにゆえに悪の発生をゆるすのであるか。このことが一者からの世界の発生の謎を解くことになろう。この世界の階梯が、完全者の不完全なvisionであるということは、この世界の構造をこそ表わしているものの、それは決して時間的継起や、因果関係ではないのである。流出という言葉に惑わされてはならないであろう。時間や空間は、感性界・物質界での事象なのであり、世界の全構造は、一者の存在とともに、すでに永遠に完成しているのである。全宇宙そのものがすでに完成体なのである。それゆえに、完全なるものとともにある世界が、その調和を完全者から受けている以上、悪であるはずがないのである。悪は部分を見ることによって生じるのである(**)。

(**)エンネアデス「摂理について」Ⅲ.2.3で詳細に論じられている。

このように見るならば、世界は流出するものではなく、悪から善へ、知識とvisionへ向かって上昇するものであるといえるだろう。物質や感性の

visionから、霊魂・精神のvisionへ、さらには一者のvisionへと、階梯を上昇していくことが、この世界の<意味>なのである。生命体としての人間は、物質の闇から生まれ、一者の光へと上昇し、本質としてのおのれへ還るのである。この上昇的ダイナミズムを、一者は世界構造の中に組み込むことによって、世界の創造を許したのである。 |

|

|

| 2023年7月2日(日) |

| AphorismenⅥ |

|

|

|

1.Individual(個人)とは、全体、集合もしくは集団に対する概念であり、一個の単位(unit)である。unitが集ってunityをなす。そのさい、個人もしくは個物が分割できないものである(indivisible)というのは、単位自体は複合物であるとしても、全体もしくは集団を構成する一員 a member であるという点において、分割がゆるされないというに過ぎない。一個の水分子は、酸素と水素に分割されれば、もはや水というunitを構成しない。

他方、自我自体は全体者そのものであつて、他の全体もしくは集合の単位をなすことはない。全体者として、いかなる分割も、複合もありえない。いかなる点においても、構成されたものではない からである。自我が多重的・複合的であるというのも、一個の個人としての身体的・社会的単位を構成するかぎりにおいてである。そのうえで社会的単位としての自我は、分割がゆるされない。

一言にして、自我は唯一の全体であり、個人は単なる単位である。これがEgoismとIndividualismの根本の違いをなす。個人は全体を構成するが、自我はそれ自体が全体である。

2.この世界が構成されるためには、個別化(Individuation)が必要であった。単なる全体者は、神であれ絶対者であれ、それ自体では世界を構成することはできないであろう。みずからを分割し、個物として、構成・組織することによって、世界を創造するのである。個物は、全体があってこその存在物であり、それ自体で独立の存在、もしくは全体をなすものではない。この宇宙で、たった一個の原子だけが存在したとしても、それは全体の中での一つなのである。ましてや、無慮無数の個物があふれているこの世界では、個物は相互に、単なる構成物に過ぎないのである。

3、何をもって個とするかは、個物が相対的な構成物であるかぎり、見地に応じて、恣意的である。究極の個を求めて、素粒子や、エネルギー単位や、極小の時間単位などが、考えられている。その基準が時間・空間であるかぎりは、分割は果てを知らないであろう。物理的実体としての、最小単位があるかどうかは、単に物理法則の都合にすぎないかもしれない。

4.実のところ、唯一絶対の個といえるものは、自我のほかにはないのである。全体者としての自我は、時間・空間的に分割不可能であり、時間・空間的には一点に存在している。そのような存在物は、この世界を構成するものの中には、他にない。全体者であると同時に、個として存在していることにより、自我はまぎれのない絶対の、究極の個としての存在者なのである。

5.愛情と執着を区別するものは、依存心の有無である。子に対する親の愛は、えてして執着と愛情の区別がしがたい。もし突然に子が奪われたならば、その時の不安と絶望によって、愛情の本質がわかるであろう。自己自身の存在がぐらつくようであれば、愛情は単なる執着に過ぎなかったのである。子に対する依存の心が、愛情の仮面をかぶっていたのである。もし愛情が真実であるならば、それは限りない慈悲となるであろう。おのれではなく、相手の幸福を願うであろう。そのさい自己自身は、なんらダメージをこうむることはないのである。たぶん神の愛、イエスの愛、仏の愛とはこのようなものであろう。

6.恋人や夫婦のあいだでは、基本的に愛情は執着であるといってよかろう。それは愛情の根本が、種の存続の本能、すなわち性欲にあるからである。互いに相手を所有しなければ、交合は成立しないからである。これは所有欲の一種であって、相手を失いたくないという恐れが、愛情の根本にあるのである。つまり、恋愛とか夫婦の愛とかは、類的意志なのであり、依存心の根本もそこにある。プラトンが、男女の存在を不完全な、欠けた存在であると見たのは、当然である。

7.隣人愛や人類愛は、基本的に自己愛と違ったものではない。自己の身心を愛するものは、自己にかけているものを、他者への依存によって満たそうとするであろう。これは基本的に類的意志によって、個体の保存をはかることである。おのれの利のために、他者を愛する、あるいは他者を利用するのである。他人がいなければ、自己の存在などはつまらないものだと考える。しかしそれ以前に、人間であれ、動物であれ、他者から、あるいは社会から、生存の仕方を学ばなければ、不利な状態、あるいは生存困難に陥るであろう。この必然性によって、隣人愛の名のもとに、依存心が発揮されるのである。

隣人愛をさらに抽象的に美化すれば、人類愛となるであろう。個々の具体的な他者に接するのは困難でも、人類一般という概念ならば、無害であつかいやすい。これを理想主義という。歴史や文化や文明などが、個々の人間に代わって、人類愛の対象となる。個人ではなく、人間を愛するのである。ふとおのれのまわりを見回すならば、味気ない現実が待っているであろう。理想を具現する個人などは、どこにもいないからである。

8、理想主義の根本には依存心がある。それが指導者を求めさせる。偉人や英雄などを、彼らが崇拝するのは、おのれにかわって理想を具現する人物を求めるのである。

9.真理は、それを探究することが可能であり、意味のあることであるためには、すでに探究以前に存在していなければならない。存在しないものを探究することは、それ自体が存在しないことを探求することになるので、真理が存在しないならば、そもそも真理の探究には値しないであろう。真理が存在しないことを探究するのは可能であるが、しかし証明したとたんにそれは真理でなくなるのである。

10.真理は存在しうるが、あるいは求める限り存在しなければならないが、しかしそれを知りうるかどうかは別の問題である。知的生命体は、なにゆえに真理を求めようとするのか。それは生命体に具わったある種の本能であるといえる。しかし、その本能は限られた能力しか、知的生命体に与えなかった。生命にとって、究極の真理などは必要ないからである。いったい究極の真理を必要とする、どのような生命体があろうか。せいぜい、生命体にとって必要な範囲の〈真理〉が解き明かされれば充分なのである。プラトンがそれを影と見たのは、正しかろう。

11.もし絶対の真理というものがあるとしても、その真理を保証するものはなんなのであろうか。ヘーゲルの絶対精神を保証するものは、ヘーゲルの頭脳でしかない。頭脳を離れたところに、どのような真理の保証があるのであるか。もしそれが神であるというならば、一体その神をなにが保証するのであるか。ただ単に、絶対の真理を神と名づけただけで、やはり同じ困難がつきまとっている。もしそれを不可知というならば、その不可知をなにが保証するのであるか。真理は不可知であるということが真理ならば、その真理をなにが保証するのであるか。それ自体不可知なのではないか。結局、言い表すことも、考えることも、不可能であるという、いわば無能状態におちいるほかはない。

12.気分は、不思議に実在感のある情感である。ある特定の感情や情念と違って、きわだった特質をもたない。しいて言えば、気分の良し悪しのような、そこはかとない心情の波うちが起こりうるが、そのdefaultの状態においては、感情や情念や意欲の静まった、いわばなぎの状態にある。この気分は、譬えれば、パソコンの通電状態にあたるであろうか。それは世界というネットにつながるための準備状態であって、必要充分ななエネルギーに満ちた状態なのである。この気分をかもす根源は、生命のエネルギーであって、それはすなわち、世界意志の発現である。最も原初的な、世界意志のエネルギーの、意識における発現であると言えるのである。

13.科学的、哲学的に、人間には自由意志が存在しないことは、ほぼ明らかであるのに、日常的に誰もがおのれの行為は自由であると感じ、そのように主張するのはなぜであるか。むしろ、この日常的、常識的な自由の観念が生じる理由を解明することが、自由の問題の出発点となるべきであろう。私のあらゆる行為が、その理由、動機、判断の過程において自由であると感じるのは、単なる概念ではない。まさにそれが<わたし>の行為であるという意識こそが、自由の根底にあるのである。この<わたし>は純然たる主体であり、それはいかなる因果性によっても縛られていない。私は為した行為においては不自由であるかもしれないが、私が為すという行為そのものにおいては、自由に判断し、行為したのである。ここでは、あらゆる自由の意識には<わたし>の意識がともなっているという、いわば本能的、先験的働きがある。これが、日常的、常識的な自由の意識の根源であろう。社会通念としても、自由な、すなわち責任の問われる行為とは、つねに<わたし>の意識をともなった行為なのである。この私の意識のない者は、精神病者のような自我意識の崩壊した者は、行為の自由がないものとして、一切の責任が問われないのである。 |

|

|

| 2023年5月29日(月) |

| 生命体としての人間と一者 |

|

|

|

So also kommt die Seele, ob sie gleich ein Goettliches ist und von den oberen Raeumen stammt, in den Leib, sie, ein zweiter Gott im Range, schreitet hinab in diese Welt mit freigewollter Wendung, um ihrer Kraftfuelle wegen, zu formen, was unter ihr ist. Gellingt es ihr, rasch wieder zu entfliehen, so bleibt sie unversehrt, hat obendrein Erkenntnis des Schlechten gewonnen, die Schrechtigkeit in ihrem Wesen erkannt, sie hat ihre eigenen Kraefte ans Licht gebracht und ihr Wirken und Schaffen offenbart; im Bereich des Koerperlosen ruhend waeren diese Kraefte unnuetz, da sie ewig unverwirklicht blieben, und der Seele selbst bliebe unbewusst, was sie in sich traegt, wenn es nicht in Erscheinung traete, nicht aus ihr hervor ginge.

Denn ueberall bringt erst die Verwirklichung das Vermoegen zu Tage, welches sonst durchaus verborgen bliebe und geradezu ausgeloescht waere und nicht existant, da es niemals zu realem Sein kaeme. Wenn jetzt jedermann sich bewundernd vor der Groesse der Innen beugt, so hat ihn erst die schoene Mannigfaltichkeit der Aussenwelt dazu gefuehrt; er ermisst des Herrlichkeit des Geistigen daran dass es das reizende Wunderwerk dieser Erdenwelt vollbracht hat.

――Plotin Enneaden 4.5-29,30 Uebersetzung von R.Harder

(したがって、そのようにして霊魂は、神的なものであり、高い領域から由来するものはあるが、身体に入るのである。その地位においては二番目の神である霊魂は、そのあふれる力により、自らの意志によって、この世界へと下って、おのれの下にあるものを形成するのである。霊魂はすばやく逃げもどることが出来るならば、損われずにいるばかりか、あしきものの認識をも獲得する。霊魂はおのれの本質の中にある、劣った性質に気づき、おのれ自身の力を明るみにだし、その作用と業とをあらわにさせたのである。身体のない領域にとどまっていては、この力は用をなさないものである。その力は永遠に実現されないままであろうし、そして霊魂は、おのれが内にはらんでいるものを、それが現象として、おのれから外へ出て行かないかぎり、みずから気づかずにいるであろうからだ。

なんとなれば、能力というものは、いつでも現実化によって、はじめて明らかになるものであり、さもなければ、まったく隠されたままにとどまり、決して現実の存在にいたることがないのであるから、まさに消しさられ、存在しないであろう。さて、内的世界の偉大さの前に、だれもが驚嘆して、身を屈するならば、最初に人をそのように導くものは、外界の多様な美しさである。精神的なものの優越は、この地上の美の奇蹟を成し遂げたことによって、測られるのである。――プロチノス「エンネアデス」Ⅳ.5)

前回は、自我が一者へと上昇していく、精神的エロスについて考察した。エロスの源は霊魂すなわち生命的原理であり、霊魂は二重の意欲を持っていることは、プラトンやプロチノスの述べているとおりである。霊魂は精神すなわちイデアの観照をを介して、一者への回帰を願う部分と、生命的存在である身体や、物質を欲求する部分とに分かれる。これは個としての霊魂ばかりでなく、世界霊(Weltseele)そのものが、そのような欲求から、身体および物質を流出させるのであると説明される。筆者は、自我〈すなわち霊魂)の上昇する部分を、純粋自我とし、下降する部分を、身体的自我として、すでにくり返し考察した。純粋自我は、一者への回帰において、一者と合一して、ある種のニルヴァーナに達するであろうことを、前回考察した。自我のいま一つの方向、下降する自我について、さらに考察をつづける。

下降する霊魂すなわち身体的自我が、物質および身体と結びつく、あるいはプロチノスの用語では物質界へと〈流出〉していく媒介は、〈感性〉すなわち一般にいう五感である。霊魂はまず、感性界を流出させるのである。ただ単に一者からの流出の流れに従うだけではない、感性界自体が、ある種の牽引力、あるいは魅力によって、霊魂をとりこむのである。一般的に言うと、それが感性界の<美>であり、誘惑である。バイブルでは、それを<リンゴ>で象徴している。それは知恵の木の実というよりも、感性的誘惑そのものである。色彩の美感と、食感とによって、Materie(質料)への欲求をかきたてるのである。こうして霊魂は、物質界へと下っていく。この感性界の美は、どのように生じるのであるか。

感性の原現象(ウルフェノメーン)、あるいはdefault状態は、〈光〉であることを、以前に「光の誕生」というエッセイで述べた。この光は、物理的なフォトンのことではなく、一種のトランス状態において、意識に現われてくる、原初の明るみである。いわば意識の感性的〈質〉そのものである。感性界は最初に光として現われるのである。それは心地よい、心の静まる、ある種の美に輝いており、根源においては霊魂を介しての、一者からの流出であるかぎりにおいては、質において現われた〈イデア〉であると言ってよいであろう。イデアは感性界の美の源である。感性界の美には、イデアそのものではないが、その影が、背景にあるのである。このようなイデア、もしくはその影に惹かれて、霊魂は、感性界に流出し、さらには物質界へと沈潜していくのである。

感性界、さらには物質界においては、流出したイデアは〈劣化〉してゆく。自然界の美によって、とりわけ光のさまざまな現象、色彩美によって、心は洗われる。しかし、地に向かって、物質に向かって、劣化したイデアに向かって、暗い霊魂の衝動がうごめくのである。霊魂は盲目の生命現象として発現する。あるいは衝動に従って、生命現象を流出させる。生命体としての霊魂の誕生である。生命体は、物質と化した霊魂であるといってよいだろう。その根底は物質現象であり、物理・化学的メカニズムによって、動かされるのである。感性と生命と物質とがそろったところで、狭義の生命体としての霊魂が生まれる。

霊魂(プシュケ)は純粋な意味では、一者からの流出において、イデア(精神ヌース)とならぶ、最初の流出物である。もし一者からの流出が精神(設計図)だけであるならば、この世界は生まれなかったであろう。流出は単に豊饒なものが、あふれでるばかりでなく、高きから低きへの階梯と見なされているのであるから、その階梯を構成するなんらかの力、もしくはエネルギーが伴っていなければならないだろう。そのパワーをになうものが、霊魂であるとしてよいであろう。霊魂はすなわち、存在への絶大なる力である世界意志である。一者から、世界意志とイデアと自我が、すなわち三一体が流出する。世界意志から発する、生への意志である生命体が、感性と、生命と、物質からなる、狭義の霊魂のにない手である。

生命は、霊魂すなわち世界意志が、感性および物質と結びつくところに生まれるとした。基本的に、一者からの下降に向かうことは、水が低きに流れるようなものである。生命はひたすら自己自身の存続をこととする。物質的安定がすべてなのである。そのような霊魂の傾向は、まず身体の獲得の意欲として現われる。世界霊は、身体を獲得するために〈個別化〉する。個別化した身体には、自我が流出してくる。自我とともに、感性界を背景に意識が発現する。身体的・感性的自我の誕生である。自我はこのようにして生命体と結びつく。

世界霊が生命体となるために、その必要条件としての物質が流出する。物質は、一者からの階梯において、もっとも遠いもの、最も下にあるものとされる。プロチノスは、全くの無力で、無であるものとするが、物質そのものにもまた階梯があるであろう。物質には作用(Wirken)の性質がある。因果律が、物質界の基本法則なのである。感性界において、物質は、さまざまな性質をもった<もの>もしくは物体として、個物および世界を構成する。いわば素材であり、構成要素であると見なされる。一本の鉛筆は、そのまま物質あるいは物体なのである。生命体にとっては、このレベルでの物質で充分なのであり、それの存在を、どのような生命体も疑いはしない。感性界における物質は、場合においては仮象であることに気づくならば、さらに物質の根本が探究されよう。古代においても、原子論は、すでに感性界を超えており、<概念>として憶測されたものであるが、それは今日の素粒子論においても変わらない。

すでに感性界に現われないものへと、物質が降下していくと、そこにとらえられるものは、単なる概念、すなわちイデアの影である。一者から流出したものが、精神であれ、霊魂であれ、物質であれ、なんらかの構造をとるならば、それは一者から流出したイデア、すなわち世界の設計図にのっとったものであるはずである。すなわち、世界のもっとも下部にある物質といえども、イデアもしくはその影によって構成されているのであり、物質界は、イデアの影そのものなのである。そのもっとも単純なイデアは、物質の本質である<作用Wirken>であるといえるだろう。

一者から最初に流出したものが、イデアとしての精神であり、そして最底辺において流出している物質が、同様にイデアの劣化した姿である概念界であるというのは、面白い対比である。物質の本質を究めていけば、もはや古代的なカテゴリーによってとらえられる、整然とした概念ではなく、相対性や不確定性によって、劣化した概念であるということは、物質は無であるとしたプロチノスにふさわしいであろう。しかし、いかなる物質も、一者からの流出であるかぎりは、一者の面影をどこかにとどめているのであり、一者から逸脱した存在ではないのである。

物質界の相対性は、無時間的な流出においては、時間は単なる個体のアスペクトによって切り取られた、世界の一部分にすぎないのであるから、それぞれのアスペクトに固有の時間があってよいのである。一アスペクトの範囲内において確実であるものも、他のアスペクトとの関係においては不確実なのである。時間も空間もないところでは、作用も無時間的、没空間的でありうる。そのような物質の奇妙なふるまいも、劣化したイデアの世界ではありうるであろう。さらにWirkenそのものである物質は、世界の大部分をしめる、ダークエネルギーや、ダークマターとして現われている。そして、究極においては、世界は暗黒へ向かって、限りなく流出していくのであろう。

通常の世界観では、世界は完成へ向かって進化や発展を遂げるものとされる。その根底は、物質宇宙であり、生命界である。根源は一であるとしても、それが多へ向かって展開され、よりよいもの、多様なものへと発展するものとされるのである。あるいは多から始まって、統一へと向かうものとされる。絶対の一者からの流出においては、世界は無時間的階梯において、すでに存在しており、そこに発展や進化と見なされるものも、単に世界の切り取られた一面に過ぎないのである。ビッグバンやインフレーションも、じつは起こっていないのであり、ただ単に世界がそのようにあるだけである。〈飛んでいる矢は止まっている〉と、ゼノンはいみじくも述べたが、世界の発展や進化についても、同じことが言えるのである。

この点で、一者からの流出による世界の発生原理は、今日のシミュレーション理論につうじるものがあろう。今日の物理的宇宙論は、特異点においてつまずいてしまい、無からの創造などという<奇蹟>に逃れたりする。<無>は存在の終局なのであり、その発端にはない。<一者>は存在でも存在者でもないが、あらゆる存在や原理が流出してくる、究極にして絶対の根源(Urgrund)として、要請されてよいであろう。

世界には流出するものと、流出に逆らうものだけがある。これを体現するものが、生命体である。少なくとも、知的生命体は、その二重の霊魂によって、流出しつつ、流出をさかのぼろうとするのである。一方は、一者へと、純粋自我へと回帰しようとする意志であり、他方は流出に従って、生命と、身体と、物質を希求するのである。人間社会は、基本的に後者の意志によって成り立っている。世界霊そのものが、じつは生命と物体(感覚的物質)とを流出させるのであるから、人間は世界霊の中で生きているといってよいだろう。人間の欲望は、すべて世界霊の中で果たされるのである。世界霊もまた、その身体(Weltkoerper)を持つ。個々の生命体は、世界身体に参与することで、世界と運命を共にするのである。

世界身体の第一のものは、生命体にとっての〈言語〉全般である。言葉を喋ることは、そのもっとも基本的な鳴き声においても、世界の身体に参与することである。人間は何ゆえに骨折って、母国語ばかりか、他国語をも学ぼうとするのか。それが世界の身体であるからだ。さらに、言語を介してえられる〈知識〉が、世界霊の第二の身体である。知識欲とは、世界霊に言語という媒体によって参与することである。言語も知識も、ある種の身体的な確実性によって、個体の身体とつながるのである。

世界身体の第三のものは、自然界Naturとしての物質である。生命体にとって、有機的に構成される物質界が、本来の自然である。世界霊は、本来は植物と動物および人間の霊魂をつらぬくものであった。それらの身体であるものが、最初の擬人的なNaturであったが、さらに無機界を含めた、全物質界を、世界霊の身体としてよいだろう。個人の霊魂が、物質を探究する欲求にとらえられるのも、世界霊の身体の全貌を見極めようとするからである。

世界身体の第四のものは、生命体としての種もしくは類である。生命体は、一個の種に属する個体として、種の身体の存続をはかることになる。個としての人間は、人類としての身体に帰属し、参与することを欲するのである。これを類的意志と名づけたが、世界霊=世界意志そのものが、自己自身を身体として表わしだしたものが、類なのであり、世界霊の持つ一者の面影なのである。

種や類といった世界身体は、必ずしも感性においてとらえられるものではないが、霊魂自体が感性を流出させ、それを通じて、身体や物体を生みだすように、イデアを媒介として、理念的身体を流出させるものとすることができよう。もっとも抽象的な意味での、物質や自然も、世界霊の理念的身体なのであるといえよう。

世界霊は、みずから生命を流出させ、物質を流出させる。個としての生命体の霊魂は、どこまでもその流出にしたがって、物質へと下降することが可能である。下降することは、流れのままであるから、むしろ容易である。善とは、流出に逆らって、上昇しようとする意志であり、悪とは、その欠如である。このような意志はどこから出るのであるか。流出にはいかなる因果関係もないのであるから、意志そのものには根拠がないのである。世界霊そのものが二重の意欲であるとしても、何故に特定の意欲でありうるのか。上昇であれ、下降であれ、世界霊を惹きつけるものがなければならない。それはイデア、もしくはその影以外にないであろう。精神界のイデアと、感性界のイデアとが、ともにひきつけて、霊魂を二つに分裂させるのである。霊魂が分解しないためには、二つの霊魂を一つに保つものがなければならない。その働きをになうのは、自己意識としての自我であり、その本質である純粋自我である。純粋自我の、自己回帰への傾向が、かろうじて上昇と下降とのバランスを保っているのである。 |

|

|

| 2023年5月24日(水) |

| 自我・世界・一者(プロチノス) |

|

|

|

この世界で最大の謎、最大の奇蹟 Wunder は<わたし>の存在である。このことは<わたし>について、純粋に思惟するだれもが認めるであろう。だれもが自己自身の存在に驚くbewundernであろうから。とはいえ、普通はこの世界の存在こそ最大の謎であり、Wunderであると考えられている。世界を探究し、その謎を解き明かすことが、思惟する人間の使命であり、ひいては人間の本質を明かすことであると考えるのである。しかし、いま一方の謎であり、奇跡である<わたし>の存在は、いかに世界を探究しつくしたところで、解明されることはないであろう。<わたし>は物ではなく、世界そのものでもないからである。

たしかに世界と私は、のっぴきならない<共扼>関係にあり、一方がなければ、他方はない。世界があって私があり、私があって世界がある。しかし世界の本質が解明されたとて、それでもって私の本質が明らかになるわけではなかろう。私は世界ではないし、世界は私ではないからだ。どちらを解明しても、他方にとっては片手落ちとなる。かといって、単なる<相依>(相互依存)でもって済ますわけにはいかなかろう。それでは、どちらの本質をも明らかにすることにはならない。一方だけ、他方だけが、それぞれ独立的に存在するのではなく、両者が相互に関係しあう、その関係こそが、世界ならびに私の本質であるとしたところで、何故にその<共扼>関係が存在するかの理由が、明らかでないからである。関係する項の存在と、関係そのものとは別でありうるからである。さもなければ、相対的に未解明のままに、<空>とか<虚>とかいう概念、もしくは境地で甘んじるほかはないであろう。

相依とは実際どのような関係であるか。私は世界を<表象Vorstellen>する。表象する私と表象される世界とは、すでに相互依存の関係にある。表象された世界の本質は、表象そのものであるか、あるいは背後にあるなんらかの不可知の実体または働きを想像することが出来る。いずれにしても、私が世界を表象するかぎり、表象としての世界は、単なる私の世界認識の事情、もしくは都合でしかないであろう。これが第一の相依である。さらに表象そのものにおいて、すなわち世界認識において、事象は因果律による相互依存の関係にある。この〈因縁〉が第二の相依である。

第一の相依、すなわち主客の関係において、表象する私と、表象される世界の共扼関係とは裏腹に、主と客との本質の分離が可能になる。表象する私は、表象そのものではないからである。また表象する作用や働きは、必ずしも私の本質ではない。主客の関係はもっぱら機械的、無意識的でありうるからである。<わたし>はこの関係において発現するが、この関係そのものではない。すなわち、<わたし>自身は、この共扼関係からまぬがれているのである。

さらに、客体方面において、表象としての世界は<わたし>とは独立に、無関係に探究がなされうる。しかしつねに、私の表象であるという関係において成立する世界である点において、私によって制約を受けているのである。同時に、その制約の中で、私の存在もまた、世界の一部として、探究がなされうるのである。これが第二の相依における、私の位置である。

第二の相依は、第一の相依を前提条件としている。世界は第一の相依によって表象され、第二の相依によって、その相互関係、相対性において認識される。そのどこにも、世界は表象以外の、その絶対的本質において現われてはこない。そもそも、世界に絶対的本質はあるのであろうか。それを考えるには、第一の相依における<わたし>の存在の本質に還るほかはないのである。唯一、相互依存、相対性からまぬがれているのが、<わたし>の存在の本質だからである。主体における<わたし>が絶対者であるならば、客体においても、その相似物である絶対者が考えられうるであろう。すなわち、絶対者である<わたし>の表象を、客体に投影したものが、世界における絶対者である。意志や理性や霊魂が、世界霊や、世界理性となる。それらが表象としての世界の背後にある本質であるとされる。

それら世界の本質とされるものと、自我の本質との関係が問われうるであろう。どのようにして両者は、結びつきうるのか。たしかに、<意志>とか<世界霊>のようなものは、どちらにも共通する原理ではある。しかし、そのような媒介者は、世界が世界であり、私が<わたし>であることをさまたげないあろう。両者は分離可能であって、世界を窮めるならば、その本質は物質であっても、世界霊であっても、世界理性であっても、私の存在や本質とは無関係に成立しうるであろう。他方、私の本質を窮めるならば、<わたし>以外に存在と呼べるものはないことになろう。この両方面への究極的分離を、単なる相依によって結びつけることは困難であろう。むしろ、両者はなんらの媒介もないままに、虚空によってへだてられるであろう。

もし世界と私とが、単なる<共扼>関係においてではなく、独立的でありながら、同時になんらかの共通の原理から発現するものであるならば、その究極の原理は、一方の自我でも、他方の物質や、世界霊や、世界意志や、世界理性でもないものでなければならないだろう。それらの相対的な、複合的な原理とはまったく別の、この世界、自然界、そして自我をも超えた、なんらかの不可知の原理でなければならないだろう。古代において、このことを探究したのは、新プラトン主義であり、その代表者のプロチノスである。その<一者>の理論から、自我と世界とが同一の根源から出ていることの、洞察が得られるであろう。

* * *

Denn im letzten Grunde setzt Plotins Philosophieren an dem Punkte ein,

mit dem eine gesunde Philosophie allenfalls abschliesst: naemlich mit Absoluten,

das von ihm das Eine to hen, das Gute oder die Gottheit bezeichnet wird. Dies Eine ist erhaben ueber

alles Sein. Ja, nicht bloss ueber das Sein, sondern auch ueber das Denken;

es ist "uebervernuenftig". Nicht bloss keine koerperiche, sondern

auch keine geistliche Eigenschaft kann diesem Urersten(proton) beibelegt werden. Wie es ohne Gestalt und Grenze ist, so besizt es weder

Denken noch Wollen noch Taetigkeit, ja nicht einmal ein Bewustsein seiner

selbst. Von seinem Wesen koennen wir uns druchaus keine Vorstellung machen,

weil es von allem uns Bekannten, Endlichen voellig verschieden ist.

(というのは、その究極の原理において、プロチノスの哲理は、常識的な哲学が、せいぜい終わる観点から始まるからである。すなわち、彼が<一者>(ト ヘン)、<善なるもの>、<神格>となづけている、絶対者をもって始まるのである。この一者は、あらゆる存在を超えた上にある。ただに存在を超えるばかりではない、思考をも超える、<超理性的存在>なのである。どんな物質的性質ばかりか、どんな精神的性質も、この根源的最初のもの(プロトン)には属しえないのである。それは形[形相]も限界も持たないものであり、同様に思考も、意志も、活動も、そもそも自己意識すら持たないのである。それの本質については、われわれは、まったくいかなる表象をも持つことができない。それは、われわれに知られているすべてのもの、有限なものからは、まったくもって異なっているからである。)

――Karl Vorlaender : Geschichite der Philosophie "Plotin" (フォアレンダー「西洋哲学史」)より

The Unity ,then, is not Intellectual-Principle but something higher still: Intellectual-Principle is still a being but that First is no being but precedent to all Being;・・・The Unity is without shape, even shape intellectual.

Generative of all, The Unity is none of all; neither thing nor quantity nor quality nor intellectual nor soul; not in motion, not at rest, not in place, not in time: it is self-defined, unique in form or better, formless, existing before Form was, or Movement or Rest, all of which are attachments of Being and make Being the manifold it is.

The sovranly self-sufficing principle will be Unity-Absolute, for only in this Unity is there a nature above all need, whether within itself or in regard to the rest of things.・・・A First cannot go in need of its sequents: all need is effot towards a first principle; theFirst, principle to all, must be utterly without need.

――Plotinus: from the Sixth Ennead IX trans.by MacKenna and Page

(かのものは知性体(知性によって直知されるもの)ですらなく、むしろ知性以前のもの、存在という形容、知性によって直知されるような形容を有しない。

万有を生むものとしての、一者自然の本性は、それら万有のうちの何ものでもない。従いそれは何らかのもの(実体)でもなく、また何らかの性質でも量でもない。知性でも精神でも、動いているものでも静止しているものでもない。場所の内になく、時間の内にないもの。それはそれ自体だけで唯一つの形相をなすというより、むしろ無相である。それは一切の形相以前であり、運動にも静止にも先んじる。

吾々はかのものから由来するところの何ものかをもっているが、かのものは自分だけで自分の内にある。

自分だけであるもの。何ものもこれに外から加えられることのないもの。あらゆるもののなかで最も充足的且つ自足的なもの。何ら他に求める所のないもの。何にせよ、不足分をもつものというのは、不足の分を求めることによって、始元を希求している。

――プロチノス「善一者について」(田中美知太郎訳)より)

この世界のあらゆるものから隔絶された、超越的絶対者である<一者>は、それ自体で自存しており、いかなる他の存在をも必要としない。この完全無欠の存在自体が、どのようにしてこの世界、あるいは人間精神、<自我>と関係しうるのか。本来ならば、絶対的に不可能であるべき、この関係を救うべき超越的メカニズムが、<流出>なのである。

Aus der Ueberfuelle des Ur-Einen geht nach Plotin das Viele durch Ausstrahlung (eklampsis emanatio) hervor, wie von der Sonne die Waerme, von dem Schnee die Kaelte

ausstrahlt, ohne dass sie deshalb etwas von ihrer Substanz verlieren. Die

erste so erzeugte Ausstrahrung oder Abspiegerung der Urgrundes der alles

Gewordenen ist die Vernunft oder der Geist(nous). Er ist schon mit der

Zweiheit behaftet, denn er setzt ein Erkennenndes und ein Erkanntes, ein

Bewustsein und dessen Gegennstaende voraus. Ihm immanent(als Erkanntes)

sind die Ideen, zugleich Gedenken(Urbilder)und bewegende Kraefte(dynameis).

Die Grundbegriffe oder Kategorieen ,in denen die Geist denkt, entnimmt

Plotin Platons Sophistes; es sind fuenf: Sein, Beharren, Bewegung, Identitaet(tautotes), Verschiedenheit(heterotes).

(根源的一者の豊饒さから、プロチノスによれば、<多数者>が流出(エクラムプシス、エマナチオ)によって発現する。それは太陽から熱が、雪から寒冷が発せられるごとくであり、それによって、それらの実体から、なにかが失われるということがないのである。あらゆる生成物の根源から、そのようにして最初に生成された流出物、あるいは影像は、理性もしくは精神(ヌース)である。精神はすでに二つに分かたれている。認識者と認識されるもの、意識とその対象とを前提とするからである。精神には、(認識されるものとして)イデアが内在しており、同時に(範型としての)記憶と動力(デュナメイス)がそなわっている。その中で精神が思考するものとしての、基本概念あるいは範疇を、プロチノスはプラトンの「ソフィスト」から取り、存在、持続、運動、同一性(タウトテース)、差異性(ヘテロテース)の五つがある。)

――フォアレンダー「前掲書」より

一つであるものから、多が生まれる過程は、〈一者〉が絶対者であるかぎりは、単なる分割ということはありえないであろう。絶対の一者であるものは、おのれ以外の他を必要としないからである。多数者の発生は、通常一個のものの分割からおこる。一個のものが分割可能であるには、それがすでに多に対する一個であることが必要である。一の概念そのものが、すでに多の概念の中の一なのである。それゆえに、通常の世界観では、世界はそもそも多から、あるいはすべてが入りまじった渾沌から、始まるのである。このような論理では、一者そのものが相対化する。一者は無限に個別化が可能であり、また個物の集合である多そのものも、無限に一として統括することが可能であるからだ。絶対に個物に分割できないもの、絶対にほかのものとの統合ができないもの(すなわち多をふくむ、複合物でないもの)、そのような唯一者が、プロチノスのいうト ヘンなのであろう。

そしてそのような、分割できない唯一者の面影を持つものは、この世界にただ一つある。言うまでもなく、自我の存在である。しかし自我は、もしそれを精神や、霊魂としてとらえるならば、すでに唯一者ではなく、多数者の世界に属し、多数者の中の一つである。そして絶対の一者から派生してくるのである。この派生の関係を、プロチノスは流出の階梯としてとらえている。

Der Nous seinersets erzeugt als sein Abbild, ebenfalls wieder durch Ausstrahrung,

die Seele, die Vermittlerin zuwischen der geistigen und der Koerperwelt.

Sie empfaengt anschauend den Inhalt des Geistes, den Ideenwelt, und formt

nach diesem Urbild aus der Materie die Sinnenwelt. So hat sie Anteil an

beiden, ist beiden zugewandt. Ja, Plotin spricht auch wohl von zwei Seelen,

einer hoeheren, rein geistigen und einer zweiten niederen, die das Koerperliche

gestaltet.Und zuwar betrifft das sowohl Welt- wie die Einzelseele. Auch

die immaterielle Weltseele strahlt eine zweite, die gestaltende Naturkraft(physis) aus, die aus feinstem Aether besteht und mit dem Weltkoerper verbunden

ist, wie unsere Seele mit unserem Koerper.

(精神は精神で、同様にして、その摸像として、ふたたび流出によって、精神界と物質界の仲介者である<霊魂>を生みだす。霊魂は、精神の内容であるイデア界を直観によって受けとり、この範型にしたがって物質から感性界を形成する。したがって、霊魂はイデア界と感性界の両方に関与し、向かうのである。実に、プロチノスはまた、二種の霊魂について語っている。ひとつはより高い、純粋に精神的な霊魂であり、いまひとつは低次の、物質界を形成する霊魂である。このことは個々の霊魂と同様に、世界霊についても当てはまるのである。非物質的な世界霊もまた、第二の形成する自然力(フュシス)を流出させるのである。この自然力は、ごく細微のエーテル(霊気)からなり、われわれの霊魂が身体と結びつくように、世界の物体と結びつくのである。)

――フォアレンダー「上掲書」より

流出したものはすでに<多>である。自我は精神として流出すると同時に、精神からも霊魂として流出するのである。霊魂としての自我はさらに、身体として、物質界に流出するといってよいであろう。このようないく段かにわたる流出によって、自我はその唯一者としての本性からも、精神からも、遠く隔たれているのである。流出するのは自我ばかりでなく、世界もまた自我とともに流出する。あるいは、世界とともに自我も流出するといってよかろう。精神とともに、感性界、物質界の範型であるイデアが流出する。世界霊と自我とは結びついて感性界を生みだす。しかし自我は個物にやどることによって、物質と生命の根源である世界霊とは、たもとを分かつことになる。唯一者としての意識は、個物としての自我にのみやどるからである。

流出したものが、その根源に戻るためには、自らの中にその根源と同一のものを持たねばならない。絶対的に分割不可能な一者としての意識は、自我にのみやどるのである。この意識がなければ、根源を目ざすことは、ましてや根源と合一することなどは不可能であろう。世界霊は盲目であり、水がひくきに流れるように、傾向としては、つねに下方へ、たえざる流出へと向かうであろう。そして流出とは、根源からの距離において、たえざる<劣化>であり、一者から最も遠い物質(単なる作用としての質料にすぎないもの)への転落が、一者の余剰物(Ueberfluss)であるこの世界の宿命であるといえるかもしれない。

自我は段階的に流出したのであるから、もし根源に還ろうとするならば、段階を追って上昇しなければならない。感性界に背を向け、身体的・物質的欲望からはなれ、霊魂を浄化し(高次の霊魂)、精神界に親しむことによって、イデアの観照、神的一者とのエクスタシーにおける合一をとげ、根源への帰還を果たすものとされる。新プラトン主義の、倫理的・美的実践である。一者は、プロチノスにおいては、同時に<善>でもあり<美>でもある。善は、霊魂を浄化し、精神界へと向かわせることであり、美は感覚的美を離れ、イデアの純粋美を把握することである。どちらもその原動力は、肉体的エロスに対峙する、精神的な〈エロス〉であるとされる。

このようにして、もし一者に到達しえたならば、その時にはもはや何の意識も認識もない、〈亡我〉の境地が待っているはずである。善や美は、そこに至るまでの、過程にすぎないものであろう。世界から解放されて、純粋な一者となった自我は、もはや自意識すらもたないのであるから。

<流出>というメカニズムについて注意すべきことは、それが時間的プロセスではないということである。時間そのもの、時空そのものも、一者から流出してくるのである。その過程そのものは無時間的である。時間とは、歴史とは、流出した世界の一アスペクトに過ぎないのである。138億年の宇宙の歴史の中で、100億年前にも地球のような惑星に、知的生命体が存在して、<わたし>が世界とともに流出していたかもしれない。100億年後にも、どこかの銀河の一惑星で、やはり<わたし>が世界とともに流出するかもしれない。たまたま今、このところに私が世界とともに流出しているのは、単なる偶然であり、なんらの時間的、歴史的必然性がないのである。<わたし>は世界とともに流出するつど、時間のアスペクトによって世界を切り取り、世界を歴史の観点において見ているに過ぎないのである。

<わたし>は唯一者であるが、世界の根源である一者そのものではない。なんとなれば、私自身が流出する存在である限り、一者にとどまることができないのであり、一者の面影をはらみながら、世界に下降し、世界の時間をともに生きるほかはないのである。流出する世界と、運命を共にするのである。一者は無限に豊饒な存在(Ueberfuelle)であるから、そこから世界は無限にあふれでる(ueberfliessen)であろう。あふれでたものは、一者から遠ざかるにつれて希薄化し、貧しく粗雑なものと化していくであろう。これに抵抗できるものは、一者の面影を宿した〈自我〉だけなのである。自我は高次の霊魂(すなわち高次の生命体)において目醒め、精神化し、イデアを観照し、流出する世界の流れに逆行して、産卵する鮭のように源流を目指すのである。一者との合一は、プラトンやプロチノスが言うように、ある種のエロスの力によるのであるかもしれない。しかしエロスの果てたあとには、産卵を終えた鮭たちが死に身を委ねるように、無限の静寂が待っていよう。

一者に帰還した自我は、ふたたび流出していくかもしれない。仏教ではこれを輪廻転生ととらえる。一者に完全に帰還するには、すなわちニルヴァーナに達するには、生死の輪廻を完全に超えねばならないのである。しかし、今私が存在しているということから、私自身がいくたびも流出をくり返した可能性が考えられる。単なる死は、一者への帰還ではなく、流出した私が、一者から最も遠いもの、すなわち物質と化したに過ぎないのである。私は死してのち、ふたたび、どこかで流出しているであろう。いまここに流出しているように・・・。 |

|

|

| 2023年4月21日(金) |

| 言語と音楽 |

|

|

|

言語を発することは、口腔と舌と声帯とを一種の楽器として、音を奏でることであるといえる。そのさい人間は動物と違って、音を分節的に発声することを発明した。そのほうが概念を伝えるには便利であったからだ。動物のように、単に微妙なメロディーや音量や強弱の変化ばかりでなく、意味に応じた発音の区別を、口腔の楽器をもちいて工夫するようになったのである。単なる音楽を、概念的な意味の伝達手段に変えたのである。

他言語の学習において明らかであるように、口腔の楽器の使い方は先天的ではなく、練習によってだれにも可能になる。発声の微妙な違いは、単に概念の微妙な違いに対応するものであり、各言語によって概念を表わす音声やその文字記号は異なっており、音声そのものが普遍的な意味を持つわけではない。

人間の言語がとくべつなのは、音声を概念の伝達手段に変えたことである。進化的に見て、動物の言語は、身体的な意思伝達の段階から、発声による距離的伝達に進んだものであろう。発声によって距離的に離れた伝達をすることは、集団や相互の安全にとって有利であり、種の繁殖にとっても必要であったろう。動物にとって、音声言語は、種の存続や個体保存にとって、欠くことができなくなったのである。

この段階での音声言語は、昆虫の場合のように、単に本能的で、機械的であるものと、鳥類や多くの動物のように、感情や情念を伝える手段である場合があろう。人間の場合も、ルソーが言うように、原始的言語は、恐怖や警戒や愛情などの、もっぱら情念の伝達であったろう。情念が言語の<意味>であって、ほえ声や、鳴き声で充分だったのである。

情念の伝達は、動物の<共感>の能力にもとづいている。共感を引き起こすには、音声や音楽が、最適の手段となりうる。とはいえ、共感だけの伝達では、個体保存と種の存続にとって、充分間にあわないという、環境や状況が生じる段階に達するであろう。初期の人類は、狩猟などにおいて、単なる叫びや怒りなどの、情念の伝達では不充分であるばかりでなく、不利であることにも気づいたであろう。心の中の<イメージ>を伝えることができないからである。このイメージを音声で表わすには、口腔の楽器の工夫が必要であった。舌を鳴らし、唇を鳴らし、などしているうちに、イメージを音の分節で表わすことを覚えたのである。人間ほど、唇のせわしない開閉によって、発声している動物はいないであろう。

イメージはすでに記憶であることによって、反復によって漠とした概念化を遂げている。実際に知覚しているものと、イメージとが結びつきあって、確固とした概念が生まれる。これを分節化した音声によって表わすのが、人間の言語である。音声化された概念は、さらに文字として記号化される。いわゆる<外部記憶>としての言語である。文字すなわち記録された言語は、元の場所、すなわち生身の記憶に還元されなければ、なんら伝達の用をなさない。単なる文字記録の解読が、困難な所以である。言語は使用者とともに生まれ、継承され、使用者が滅びれば、同時に滅びるのである。

音声や音楽は、それ自体としての意味しか持たない。音声や音楽における意味とは、情念であり、感情であり、気分であり、意欲である。それらは音自体の中にこめられているのである。鳥のさえずりや、器楽曲が、何かを語っているように思われるのは、情念に付随する、なんらかのイメージや概念を想像するからに過ぎない。純粋な音声は、イメージや概念とは無関係である。しかし、音声がイメージや概念と結びつきうるということは、あるいはそれらを触発しうるということは、イメージや概念の側に、なんらかの受容性がなければならないだろう。

今単なるイメージを思い浮かべた場合、たとえばなにかの白いものをイメージした場合、白そのものは全くの中立な知覚であり、それが siro, white,bianco などと結びつく必然性はない。単なるイメージの知覚は、それ自体では言語に無関心である。イメージがくり返されるとき、イメージとイメージを統合する概念化がおこなわれる。その働きのなかで、ある種の情念が入りこむならば、それは音声として発せられることもあろう。その音声化によって、単なるイメージであった概念が具体化して、知覚されたもののMerkmal(目じるし)としての役割を果たすのである。この過程が、人間の使う音声概念としての言語であろう。いわば情念が概念を取り込むのである。この意味で、あらゆる言語は、音楽の産物なのである。人間が嬉々として、口腔の楽器を駆使し、さまざまな言語を生み出したのも、この連関があればこそである。 |

|

|

| 2023年4月10日(月) |

| 男衾ハイキング |

|

|

|

先月下旬、寄居町のちょっとした山の上にある、男衾自然公園の桜が満開であるというので、ハイキングがてら出かけてみた。ホンダ工場のために最近できた、みなみ寄居駅で下車、平日の昼間であるから、乗降客は数えるほどしかいない。線路脇、寄居方面へ少し歩くと、右手のガード下をくぐるハイキングコースが、新たに設けられている。道の指導標に従い、木々の間を20分も登ると、自然公園の入口である。標高で2,3百メートルであろうか。目の前に桜の光景が開ける。

ゆっくり見てまわれば、一時間はかかるであろう、山の起伏にそって、白、ピンクの桜が、満開で目を楽しませる。ピンクの桜は、一見、花桃を思わせ、桃源郷のおもむきでもある。

花見客が少ないのは、平日のせいばかりではなく、たぶんまだあまり知られていないのであろう。施設としても、貧弱な簡易トイレがひとつだけ、駐車場も広くなく、ハイキングで来る人もわずかであるから、ほとんど独占状態とも言える。見晴台では、さすがに6,7人の人が、遠くの山並を展望しながら昼食をとっている。

桜のほかに、池には水芭蕉がいくらか見られ、山肌にはツツジも植えられている。桜そのものも、秋に二度咲きする特別な種ということで、ハイキングにはいつ来てもよさそうだ。

帰りは男衾駅まで、のんびりと歩く。道ばたにも、家の庭にも、さまざまな花が咲き揃っていて、この辺の人の、ガーデニングへの心づくしが感じられる。

|

|

|

| 2023年4月5日(水) |

| 三一体と私 |

|

|

|

三一体は仮象であるとしたが、普通に自我と称するものは、じつは三一体そのものであるといえる。現われるもの、すなわち現象は、そのもっとも純粋な姿において<私>の意識そのものであるが、それが把握されると同時に、三一体として具体的な<自我>に凝固konkretierenするのである。<意識>とは、つねに私の意識であるから、具体的には意識といおうと、私といおうと、同一のものを差しているのである。自己意識という言葉は、単なる冗語であり、ただ単に意識の方向性を強調するに過ぎないのである。したがって、意識とは三一体として発現する、私そのものである。

三一体としての私は、まず行為actするものであり、その行為において把握するものである。すなわち<意志>としての私を、私の現われにおいて、すなわち私の意識において、見いだすのである。どのようにして私は私を見いだすのであるか。もっとも漠とした意味において、私は私の身体を意志するものとして、すなわちactそのものとして、見いだすのである。私は生まれてはじめて、這っていた状態から、障子につかまって立ち上がった瞬間に、私の存在を見いだした。行為において、私は私を認識したのである。これが三一体における私の<意志>である。そのように私を認識できたのは、私がすでにものをとらえる、漠とした<概念>を形成できたからである。私は私以外のものを、<対象>としてとらえたのである。この対象の把握を可能にするのが、三一体における概念作用を可能にする根源としての<イデア>である。単なるactは、対象を生みだすことはないであろう。認識のactは、すでになんらかの与えられた、具体的な意識の内容に向かっていなければならないだろう。三一体における、この把握の行為の統一は、Intentionaritaet(志向性)と称されている。私の意識内容は、すでに三一体において与えられているのである。これが意識の所与と称されるものである。

三一体としての私は、私が私を見いだすための条件であるが、同時に、そこにはすでに、私が具体的な世界として発現するための、質料(Materie)が与えられている。質料にはすでに作用(Wirken)するものとしての形相(イデア、エイドス)が含まれており、因果性、空間、時間といった、把握の形式が準備されている。これらの把握の形式と、概念のネットワークの中で、私の具体的な自我が形成されるのである。この形成された自我が、三一体そのもの、すなわちこの世界、この宇宙の発現にほかならない。三一体を離れて、少なくとも私の自我の発現、この世界、この宇宙はありえないのである。

そうであるならば、自我の救済とは、この三一体であるものから、自我自体、純粋自我を救い出すことにほかならないであろう。魂とか霊魂とか、あるいは精神とか、理性とかいうものですら、三一体の産物であり、三一体の世界にとどまるものであるかぎり、それらには救済は求められない。三一体の純粋な本質である、世界意志自体、純粋概念としてのイデア、そして自我の本体である純粋自我は、それぞれ固有の本質を持ち、それぞれ唯一絶対の存在である限りにおいて、この三一体の世界とは別物である。三一体は複合物なのであり、それらは本質そのものではない故に、仮に集まり、いつでも離散可能な、仮象の世界なのである。この仮象の世界を解消すれば、自我はおのれの絶対の本質に帰還できるのである。Kein

Wille, keine Welt とショーペンハウアーが言うのは、この三一体の解消のことなのである。

三一体は解消しても、三一体の本体である世界意志とイデアと純粋自我とは、永遠絶対であるから、消滅することはない。なんらかの測り知れない偶然によって、たまたま三者が触れ合えば、たちまち三一体の世界は復活するであろう。それがどのような世界であるかは、自我が目覚めてみるまでは知れないであろう。まさに私が目覚めた世界が、この世界であり、ある点では最悪の世界である。死は三一体の仮の解消であり、次に私が目覚める世界がどのようであるか、たぶん絶対に交渉不可能な世界である限り、想像すら無意味であり、期待も絶望も無意味なのである。私が期待してこの世界に目覚めたのではないように、三一体のすべては偶然の組み合わせに委ねられているのである。

再び目覚めないためには、意志からの究極の解放、解脱が必要なのであろう。死において、わずかでも世界意志にとらえられれば、それが残された種子となって、ふたたび三一体のふれあいを起こすのであろう。再び目醒めない死、ニルヴァーナに達するには、三一体の誘惑はあまりにも強力である。あらゆる欲望、執着、怨念、愛憎ばかりか、死においていかなる願望もいだかず、死後にいかなる期待も安楽をも思わない、そのような死に方が出来るならば、究極の救済に至れるであろうが・・・。 |

|

|

| 2023年3月29日(水) |

| Aphorismen5 |

|

|

|

人生の意義と社会化

1.人生の意義は、何かを求めることにはなく、何ごとかをなしつつ意義を感じていることが、意義そのものなのである。意義を求めているかぎりは、意義はない。人生の意義は、生活のさまざまな条件によって縛られており、生活の中でそのつど実感していくほかはないのである。生命とは進行(process)であり、停滞したところに意義はないのである。

2.青年期には、とりわけ学生時代には、生活の基本、食と性がほとんど、あるいは全くできていないので、生活そのものから離れたところに、生きる意義を求めるほかはない。それゆえに、人生の意義は抽象的、空想的にならざるをえない。具体的な生活においては、すなわち業・食・住・衣においては、ほとんど自立が不可能であり、経済的依存という制約の中で、かろうじて精神的自律を保つほかはないのである。そのようないわば収容所生活においては、人生の意義は生活から遊離した、不安定な、観念的なものとならざるを得ない。現実離れした理想や空想の中に、生きる意義を求めるようになるのである。求めてえられるならば、それも意義であるが、生活の条件が変われば、たやすく崩れもするであろう。

3.成人して社会人になれば、なんらかの業につき、食住衣をみずからまかなえるようになり、はじめて生活の自立・自律が可能になる。この自立・自律のもとに、人生の意義は大いに広がるであろう。身心の自由が、同時に得られるからであり、自己自身の心身において、何が可能であるか、はじめて全面的に、自由に知ることができるのである。そしてこの段階での一番の危険は、社会人の誘惑に屈することである。人生の自立・自律の最大の敵として社会が立ち現われてくるからである。社会は義務や勤労や奉仕といった、一般的な価値観で個人の生き方を取り込んでくるばかりか、社交や集団的娯楽によって、とりわけ飲酒によって、個人の生活を<社会化>するからである。人生の意義を、社会に譲り渡してしまうことになるのである。

4.社会化の誘惑は、実のところ幼少年期から、個人を取り巻く社会組織の中でつねに働きかけている。家庭や学校での教育は、単に知識を授けるばかりでなく、集団の中での価値観を植えつける<すりこみ>そのものである。社会化は同時に、社会から排除されることの恐怖をも植えつけるのである。このことが、個人の自立と自律を根底から揺さぶることになる。個人は孤立と孤独を恐れるようになるのである。社会という一つの枠の中での、与えられた意義にしたがって生きることは、たしかに人生の過程を楽にするであろう。考えずしてレールが敷かれているからである。

しかし、それだけでは満ち足りないのが、人間の宿業であるといってよかろう。おのれがなんであって、何故にこの宇宙に存在するのかという、究極の意義の探求が、絶えず頭を悩ませるからである。それは、単に社会化することによっては解かれない謎である。集団的陶酔や、誇りや、名誉といったものは、単なる自己回避に過ぎず、問題のすり替えなのである。おのれに価値を持たないものは、つねに他者にそれを求めようとする。単に英雄崇拝ばかりでなく、身内や、地域の有名人や、偉人やに、あたかも自己自身の代替物を見いだして、空虚なおのれの自己充足をはかろうとするのである。

5、生命体が集団への意志によって、種の保存をはかるる限りにおいて、社会化は、種として、類としての人間の生きる意義であり、社会はそのエレメントであるとはいえるだろう。それでは<個>としての人間の意義はどこへ向かうのであるか。類を離れた、個の意志は、<存在>そのものへと向かうのである。この自己意識、<エゴ>は、つねに自己自身において充足することを求めるのである。類的意志が他律的で、つねに他者の意識によって動揺しているのに対して、個の意志は、ひたすらおのれの存在の中心点にあろうとするのである。飢餓において、このことはもっとも明瞭に現われる。いろいろな意味で飢えることは、自己自身にすべてが収斂することであり、他者や他物はその餌食に過ぎないのである。これがもっとも純粋なエゴのあり方である。エゴが思想化するときも同様であり、自己以外のなにものも意識にのぼらなくなる。思惟とは<私>が考えることなのであるから。

6、いわゆる自意識過剰とは、実のところ他意識過剰のことである。他者をあまりにも意識しすぎることは自我を圧迫し、ひたすら防御的な自己を意識させることになるのである。このような自己は、なんらの自立性も自律精神ももっていない。むしろその根底には、度し難い依存心がわだかまっているのである。つまり自意識過剰とは、失敗した社会化にすぎないのである。

自意識過剰が真の自我に目醒めさせることもあるだろう。しかしたいていは、社会に対する過度な反感、無力感、被虐によって毒されている。いったんは通常の社会化を経て、類的意志を少なくとも安定化させた後に、はじめて自立・自律に基づく、自我の真価が自覚されるようになるであろう。

生命と私

7、生命とは process である。このことを最も良くあらわすのは、時間意識である。人間の意識できる最小の時間単位は0・1秒であるとされる。つまり0・1秒刻みで、人間のあらゆるいとなみは進行してゆくのである。この時間を止めることはできない。時間が止まっているように思われるのは、現在という時が、ある時間の幅を持つからである。あるいは流れてゆく時間を、ある時点でながめているからである。この現在、今は、意識においてある空間化をこうむっている。視覚が空間を表象させると共に、その空間の中に現在という時点がおかれるのである。この時点は空間と共に停止して意識される。空間が動きをもたないかぎり、時点も動かないのである。あるいは音楽のような音の意識においては、時間意識すなわち時点は、ある種の厚みを持った音の流れの中を移動してゆく。生命はそれと共に躍動するのである。

8、生命のprocessの中で、ただ一つ停止しているものがある。あるいはつねに同一性を保っているものがある。少なくとも時間と共に、刻々変化しないものがある。言うまでもなく、それが自己意識であり、自我である。もちろん自我の内部においては、さまざまな変化が起こる。自我の内容そのものは生成消滅する。移り変わらないものは、私が私であるという自我の同一性だけである。この自我の枠組み、この不変性がある故に、生命は時間のプロセスとしてとらえられ、そのようなものとして発現するのである。変わるものは生命であり、変わらないものは私である。過去は生命の抜け殻であり、未来は次なる皮膚である。あるいは過去は結晶化した生命であり、未来は形のない液体の流れである。抜け殻と皮膚と、結晶と流れの0・1秒のすき間が、この現在であり、流れることのない今である。

9.意義や意味を求めるのは、生命の欲望である。生命のプロセスが、うまく進行するか、滞り、挫折するかによって、生命は自己自身を肯定し、または否定する。意義や意味は、生命の泣き笑いに過ぎないのである。何の障害や抵抗もなく、生命のいとなみが進行するならば、そのこと自体がすでに生命の意義であり、価値である。意義や価値がそれ自体として、存在するのではない。それらは求めるまでもなく、生命のプロセスの中に実現されるのである。

10.私の存在の意味は、実のところ、それを求めようとするのは、私自身ではなく、何らかの意味で停滞している生命に他ならない。私には、本質的に、意味も意義もないのである。私は私であって、存在としてそれ以上でもそれ以下でもないのである。私の生命が、私を私以上のものと思わせているのである。私が生命と共に流れるならば、私は生命そのものとなって、意義や意味に悩まされることになる。私は私であって、私を肯定する必要も、ましてや否定する必要もないのである。私は、生命が、すなわちその内容である身心が、どのような状態にあろうと、私であることに変化はないのである。これを私の<恒常性>と名づけてよいのかもしれない。

11.今とは、私の恒常性の時間的現われであるといってよかろう。私は、今という、とどまる時間の中に発現するのである。生命は過程であり、時間的にとどまることのない進行である。今において現われる私は、生命とは次元をことにする存在であることが、そのことからも言えるであろう。もし存在の究極の意味が問われうるものならば、流れるものではなく、流れゆかないものにこそ、より価値がおかれるべきであろう。世界の存在の意義を問うのは、生命体の不遜であるといってもよいが、私の存在の意義をもし問うならば、生命体や世界とは別の次元でなければならないだろう。私の存在の意義は、もはや問う必要がないという一言につきるであろう。もはや意義や意味という言葉は、私にとって無意味だからである。私は意味を超越した存在なのだ。

12.生命の欲することは生命にまかせればよい。身心の9割がたは、生命に牛耳られているといってよい。<私>の関与する余地は、ほとんどないのである。むしろ私は生命の波にのせられ、一体化して、その意欲と共に高揚したり、沈潜したりをくり返しているのである。私の<意志>などはどこにもないのだ。私はただ生命の意志に相乗りしているだけなのである。そのような<私>が、生命に対して何を言うことができるだろう。私は生命を肯定する立場にないし、ましてや私のものでないものを、いかにして否定できるだろうか。もし私が生命を否定するならば、それは生命が生命自身に絶望しているに過ぎないのである。私はあくまでも<傍観者>なのだ。私は徹底した傍観者であることによって、生命を、私の身心を、超越者の見地から眺めることができるのである。

13.私は生命の<共犯者>となることによって、生命に奉仕し、生命と一体化した<行為者>となる。これが実存 (Existenz,Dasein ) なるものの正体である。本来単なる存在(Sein)である私は、肉体化することによってDaseinと化するのである。DaseinからSeinに還ることが、私の自己救済である。このSeinとしての私は、存在者der Seiendeとしての私であり、単なる概念や、イデアではない。端的に、私が私であることが、私の存在のすべてなのである。それ以上でも以下でもなく、またそれ以外でも、それの内でも、それの外でもない。世界内でも、世界の外でもない。私以外に存在と呼べるものはないからである。神でも、また絶対者でもないだろう。何をもって神と言い、何をもって絶対者と言うか。私は私である

Ich bin der ich bin と言うほかはないのであり、それで充分なのである。あえて言えば、私は唯一者 der Einzige である。

14.詩と死――自殺者の詩は、限りない悲哀によって、性欲を浄化する。

15.存在のdefault状態は、赤裸な気分以外のなにものでもない。知識も地位も名誉も名声も家族も、そこでは何の役にも立たない。何もないところで生まれ、何もないところで死ぬ。そのことの果てしない悲哀が、音楽のような気分となって流れている。何一つ所有と呼べるものがないのである。胸苦しい落胆と、悲哀以外には・・・。それが人生の果てである。

16.それ故に人は、他者からはげまされて死ぬほかはないのである。自己自身の存在には、何一つ所有するものがないのであるから。そして他者もまた他者で、同じ死にかたをするであろう。人は死の連鎖の中でしか死ねないのである。

17.もし具体的に頼れる他者がいなければ、死にゆく人は神や仏を発明するだろう。そのようにして無意味な死が、空想的な生の中に迎え入れられるのである。意味とは生そのものであり、死は意味フリーな何らかのあり方であり、生あるかぎり、それとの合一はありえないのである。死を超えるには、生をもともに越えねばならない。このことを宗教者は、「死にながら生きる」という、パラドキシカルな表現をする。肯定と否定とをともにして、両者を超越するほかはないのである。このような超越的境地は、しかし、もはや神でも仏でもないだろう。生の意味でも、死の無意味でもない、もはや意味の対立を超越した高次の世界であるからだ。それを人間的意味の世界からとらえようとすれば、空や虚としか映らないであろうが、その境地に至るならば、存在の悲哀、死の悲哀は、おのずと解消されることであろう。 |

|

|

| 2023年3月23日(木) |

| 現象と仮象と実在 |

|

|

|

ものが現われているということは、それ自体では真でも偽でもない。単なる現われは、それに対してなんらの判断も加えられないならば、現われそのものとして、単に<在る>だけである。それを現象

phenominon と呼ぶことにする。それは語源的に、目に見えるもの visible として、感覚的である必要はない。もっとも根源的な意味で、現われてくるものの最初の意識としてよいであろう。それをなんらかの言葉で定義しようとすれば、それはすでに純粋な現象ではなくなっているであろう。すでに現象がなんらかの仕方で<把握>されているからである。

把握された現象は、感覚や知覚において、いわゆる意識の所与として、判断の対象となる。その段階において構成されるものを、仮象 appearance とする。appear とはそのように見える、思われるということであり、普通に現象と呼んでいるものは、実はこのような見かけの現われのことである。古代人は、天球にさまざまな星の図形を描いたが、すべての星が同一の球面に、同一の距離で、不変の位置で存在すると、見たままに信じたのである。それが仮象 appearance であることに気づいたのは、単に目に見えるままではなく、さまざまな観測や推論によって、目に見えるものの背後にある実相、もしくは実際の有様を概念としてとらえることができたからである。星座を形づくる星ぼしは、距離においてまちまちであり、さまざまな運動をしていることが知られ、感覚的な天球に代わって、宇宙の概念が生まれたのである。

仮象の背後には<実在>がある。単に感覚において現われたもの、知覚の対象であるものは、そのままではものの実相ではないのである。色とりどりの色彩にあふれた世界は、じつはある波長閾の電磁波が飛びかっているに過ぎないのであり、それがこの世界の実相であり、実在である。しかし電磁波は、だれも見たことがないものであり、それの実在を保証するものは人間の思考であり、思考の内容である概念にほかならない。実在とは概念的構成物なのである。

実在が概念にすぎないとすれば、逆に単なる概念が実在となりうるであろうか。電磁波が実在であるのは、それが感覚的仮象を打破し、現象を整然と説明することが出来るからである。もし概念がなんらの現象と関係することがないならば、それが実在であるかないかは、概念自体にゆだねるほかはなくなるであろう。しかし実在の概念そのものは、概念として実在する必要はないのであるから、実在の根拠とはならないのである。たとえば Opiaという概念がどこかにあったとして、それについては誰も何も知らないし、それがこの世のどのような現象と結びついているのかもしれない。<Opia は実在する>という主張がなされるならば、それを肯定する根拠も、否定する根拠もないであろう。そもそも実在とはなんであるかという、定義そのものが異なりうるからである。

現象に関するかぎり、実在の概念の定義ははっきりしている。実在に対するものは、仮象だからである。現象をあるがままに誤まってとらえるならば仮象であり、観測と推論の結果である概念によって正しく判断するならば実在である。また概念は、現象に適応されることによって、現象を適切に説明しなければならない。

概念は現象とは無関係である、あるいは概念と現象との関係は、実体と影の関係である、といったような立場からは、概念以外のものはすべて仮象であり、概念が唯一の実在であるということになる。そもそも概念とはなんであるか。いわゆる二次表象とされる、印象の薄まった意識の内容に過ぎないのである。それ自体ある種の現われであり、現象そのものでもある。それらの現われ、もしくは現象を、ある仕方でもって把握し、判断することによって、特定の考えのまとまりが生まれる。その働きを言語によって固定したものが、概念である。概念とは構成された現象なのである。

その意味では、構成された現象である概念が、単なる見かけに支配される仮象の上に立つと見るのは当然である。しかしそのような概念が、究極の実在であるかどうかは、また現象である以上、問われうるであろう。概念自体が、なにかの影であることも、ありうるのである。

* * *

純粋な現象とは現われそのものであるとした。そもそも現われとはなんなのであるか。コンディヤックは、赤の感覚が始めて心性に与えられるならば、それは赤の感覚そのものであると述べている。赤の感覚そのものとは何か。それが現われた時に、それをどのようにして知ることが出来るのか。たぶん赤であることすら知らないであろう。最初の現われは、じつは赤でも、その他のいかなる感覚でもなく、<私>の存在の意識にほかならないのである。私が現われることによって、ものもまた現われるのである。

最初の現われとは、自己意識にほかならない。もっとも純粋な現象とは、<私>の発現なのである。すべてのものは私とともに発現し、私によってとらえられて<対象>となるのである。私自身は、何か他のものによってとらえられるのではなく、私の存在そのものが、私自身として発現しているのである。私はとらえるものであり、とらえられるものではない。それゆえに、そこにはいかなる仮象もなく、いかなる錯誤もないのである。私が存在しているということは、デカルトが言うように、絶対の真理である。私はまた概念ではない故に、私についていかなる実在の有無を問うことができないのである。あえて言えば、概念の立場を離れて、私以外に真の実在と呼べるものはないのである。

<私>に関して、それが実在かどうかと問うこと自体が無意味なのは、実在に対立するものは、仮象か、もしくは概念であり、私は仮象でも概念でもないからである。ものとしての現象でも、仮象でも、概念でも、実在でもない私とは、そもどのような存在なのであるか。ただ<在る>としか言いようがない存在である。その限りにおいて、私は存在そのものであり、唯一の直接の存在者である。私以外のものはすべて、単なる現われであり、もしそれがなんらかの存在であるとしても、私とは異なった存在である。それらの現われに実在的な本体が在るとしても、それは私の本体ではないのである。私自身は端的な存在者として、なんらの本体も持たないからである。実在するものは、それがもの自体であれ概念であれ、私の存在とは無関係なのである。

無関係なものが、私とともに発現する。それを三一体と呼んだが、もし真に仮象というものがあるならば、この三一体そのものであろう。三一体は夢幻の世界を創りだす原理なのである。真に存在として現われているのは、私だけなのであるから。 |

|

|

| 2023年3月13日(月) |

| 散開星団観望 |

|

|

|

窓からの天体観望は、視界が限られているので、四季折々に見られる天体にも制約がある。名高い散開星団のうち、もっとも見やすく、見ものなのは、すばる、すなわちプレヤデスである。ちょうど真東あたりから昇ってくるので、屋根の上から顔をのぞかせる時刻をはからって、双眼鏡や、低倍率で観望する。この星団が、窓からのぞける星ぼしの基準ともなる。これ一つながめていても飽きないのである。

「プレヤデスの星々は、中央にあるアルショーネといふのが三等星、その他の五つが四等星といふのですから、みな光は弱いものばかりなのです。しかし、集って一団となってゐるために、全体として非常に良く目だち、更にその一つ一つの星の光の輝やきが、あたかも蛍籠でも見るやうで、実に愛らしく、美しいものです。・・・

目で見てゐてさへ、すべての人を魅する此のプレヤデスは、小さい望遠鏡で見ると、数百の星々が視野に溢れ、実に目がさめるやうに、きらびやかに感じます。近年の学者の研究によると、この星群は約五百光年の距離にあって、その中の星一つ一つは、みな温度も光も強く、また星群の全体は、水素ガスの大きい雲に包まれてゐます。」

少年の頃愛読した、山本一清の「星座とその伝説」からの引用である。星団全体が、こころなし潤んだように見えるのも、この星間ガスによるのであろう。

プレヤデスについで昇るのが、釣鐘型のヒヤデス星団である。こちらは広がりすぎて、おもに双眼鏡の対象である。やはりにぎかな星ぼしの列が、目を楽しませる。一等星のアルデバランは、実はこの星団とは無関係であるという。しかし無くては欠かせないであろう。

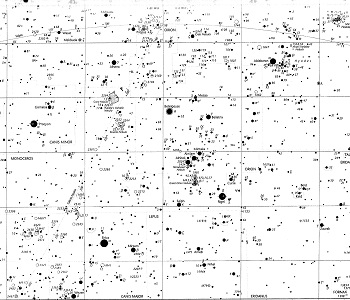

冬の南の窓からは、大犬座の散開星団 M41をとらえたかったが、家の陰になって、どうしても入らない。あの金砂銀砂を撒いたような、微星のきらめきを、再び見てみたかったが、シリウスの輝きで満足するほかはない。代わって、オリオン座の大星雲の上方、下方のあたりも、にぎやかな星の並びを楽しむことができる。上方の42、45番星の辺りが星団としてのまとまりがある。

窓からは、おおまかな星座の配列以外は、個々の天体の位置を探すのは難しい。星ぼしの間隔の見当がつけにくいのである。オリオンの左手、シリウスの上方には、一角獣座があり、散開星団も多いのだが、星ぼしをたどってたどりつくことが、明るい星が少ないだけに不可能に近い。ファインダーであてずっぽうに探っていって、面白そうなところをのぞく。ふと星図の番号にもなさそうな6,7等の二重星が入ってくる。微光ではあるが、色彩の対比がわかるのが面白い。そのあたりの星の並びを探っていると、ちょっとした散開星団にでくわす。星団の中にあるかなきかの、針の先ほどの二重星を見つけて、興をそそられる。あとで星図を調べて、NGC2232あたりであろうと思うが、確信はない。こういう微光天体を探すには、赤道儀がほしくなる。赤緯がわかれば、星図で確認しやすいからである。

赤道儀はさておき、天体望遠鏡の性能は、一にも二にも、レンズにあることを思い知らされる。50mm8倍のプリズム式双眼鏡よりも、Vixenの30mm6倍のファインダーの方が、視野が広く、微星が鮮やかに見えるのである。対物レンズが色消しであるのはもとより、接眼レンズが、色消しと、広視野のものであることが要求されるのである。単に口径だけでは、望遠鏡の性能は語れないのである。

目に見えないものの魅力は、人間の好奇心をとことんかきたてる。天文趣味に取り付かれると、見えないものを見ようとして、より大きな望遠鏡が欲しくなるのである。わずか4センチ、6センチの天体望遠鏡であっても、目に見て楽しめる対象は数限りなくある。見えるものをこそ楽しむべきなのである。まさに見えないものがあるからこそ、天体の神秘はいや増すのである。 |

|

|

| 2023年2月14日(火) |

| 理解ということ |

|

|

|

動物は動物どうし、理解しあうということはしない。<理解してほしい>などと要求するのは人間だけなのである。動物は、互いの間の直接のコミュニケートの手段としては、もっぱら身体的、あるいは心情的<共感>に頼っている。いわば感覚的心地よさが、直接的コミュニケーションのすべてなのである。そこにいたる前に、警戒やディスプレイなどの身体的・音声的コミュニケートがおこなわれるが、それらは単なる行為であり、それによってコミュニケーションが完成するわけではない。それらの身体的・音声的行為が、身体的接触において、感覚的共感に達したとき、はじめて動物どうしの個体間のコミュニケーションが成立するのである。この感覚的共感は絶対的であり、動物はそれ以上のものを一切要求しない。動物は互いに身体を寄せ合うことによって、完全なる共感と一体感に達するのである。これは生命体の、種の保存の原理に基づく、本能の一種であるといえよう。

人間はもちろん、動物であるかぎり、成長の一定の時期において、この本能的な身体的・感覚的共感に従う。親子や子供どうしは、身体的接触をもっとも心地よいコミュニケートの手段とするのである。しかしある時期から、この身体的接触は避けられるようになる。単なる身体的感覚によっては、もはや内面の共感が不可能になるような、心的メカニズムが働きだすのである。その一番の原因が脳の発達である。脳内の思考は、単なる身体的共感では伝わらない。言語というやっかいな媒介物によって、間接的な伝達が行なわれねばならない。ここで正しい伝達が行なわれなければ、個体間に<誤解>が生じ、たがいの行為に齟齬が生じてしまい、不和や争いの原因となるのである。伝達が相手の共感と賛同を求めるかぎり、誤解は避けるべき事態である。ここに<理解>の要求が生まれる。

しかし、誤解は単なる言語だけの問題ではないのである。人間の社会心理の複雑さ、多様性が、問題を困難にしている。単に言語的誤解ならば、それを是正することは、それほど難しくはないであろう。しかし言語的理解を拒むことも、人間世界では日常茶飯事なのである。あえて鉄面皮に、言葉を曲解したり、無視したり、すりかえたりするのは、そもそも理解そのものを拒んでいるのである。始めから、理解などは論外なのである。あるいは、狂人を相手にすれば、言葉の論理そのものが通じないばかりか、同じことを繰りかえして、問答にもならないのであり、ひたすら憎悪や反発をむき出しにするだけである。

人間社会そのものが、人間どうしの間の<理解>を困難にしている。人間社会は生存競争からなっており、自己顕示と、弱肉強食が、不文律となっている。だれもが名声や承認を求める。それが社会的優位の心理的徴表だからである。理解とは本来、動物的共感に基づく、個人間の知的・心理的一致の要求に過ぎないものであるが、社会的自己顕示によって、<承認願望>に変質し、単なる意思疎通を越えて、相手を屈服させ、恐れ入らせる手段と化しているのである。そしてだれもが社会的優位を求めて、そのような承認願望にとらわれているのであるから、理解とは、互いに理解を拒むことと変わりなくなるのである。

おのれが相手を理解するのではなく、相手がおのれの優位を理解することを求める、このような理解の要求が、理解そのものを困難にしているのである。そこから、嫉妬、ねたみ、怒り、憎悪などの感情が必然的に生まれてくる。人間であるかぎり、だれもその悪しきサイクルから逃れることはできない。結局、一般の動物は、生存競争の食物連鎖において、命を奪い合っていても、本能的共感においては、もっとも平和的な存在であり、人間は知性を発達させたことにより、<理解>をめぐって、度し難く種の内部で争いあう動物と化したのであるといえよう。

|

|

|

| 2023年2月6日(月) |

| 二重星観望 |

1.jpg) |

1.jpg) |

|

「そして天空においても、一、二の星を、(とりわけ琴座の輝星の近くに見つかる、6等級の変光する二重星を)望遠鏡で観察していると、その感情に気づかされたものであった。」

――E・A・ポー「ライジーア」

ポーが亡き恋人の眼の奥の、測りがたい表情について、さまざまな比喩を駆使して解き明かそうとしている中で、特に気になっていたのが、上に引用した二重星のくだりである。ポーは養父との仲が破綻する以前には、家のベランダから望遠鏡で、天体観望をしていたそうであるから、ここの記述も実際の記憶であるといってよかろう。そこで、どの二重星であるかを星図で調べて見ると、ヴェガに近いところではε(エプシロン

5.1等-4.5等、角距離3'5)かζ(ゼータ 4.3等-5.9等 , 0.7')であろう。εは見分けやすい重星であるが(ε1とε2は、それぞれが二重星であり、全体で四重星をなすが、ポーの望遠鏡でそれが見わけられたであろうか)、5等星であり、ζも4等星である。問題は、どちらの重星も変光星をふくまないことである。

そこでヴェガから少し離れたところで、二重星でかつ変光星をさがすと、 β(ベータ

変光--7.8等, 0.8')とδ(デルタ 5.5等--変光, 10'.3)がある。βの変光範囲は3・4等から4・3等であるから、光度が違いすぎる。δの方の変光星は4.5等前後で、ほんのわずかの変光であるから、ポーの頃には気づかれていたかどうか。一体ポーがどの星のことを言っているのか、決定するのは不可能である。

そこで考えられるのは、ポオ自身の記憶の混同である。εのような微光ではあるが、際だった二重星の観望の記憶と、βのような目立つ変光星の記憶とが、一つに混じり合って、美しい比喩を作り出したのであろう。

* * *

さて、ヤフー・オークションで、だれも入札者のいない口径60センチの、屈折式天体望遠鏡を、わずか千円で手に入れた。今の時代、小学生でも買わないような口径であるが、昔の中学生には高嶺の華であった。目利きの多いヤフオクで、入札相手がいないだけあって、ワケありを覚悟したが、光学系だけは保管がよく、文句無い優れものであった。ひと昔前の、部分微動のついた経緯台であったが、上下、水平ともに、固くて動かない。油をさして、ほどほどに動くようにした。少なくとも微動が使えるのはありがたい。ラックアンドピニオンがまた動かない。分解してみると取り付け位置を間違えているのである。ドローチューブにボール紙をひと巻きして、難なく修理したが、要するに本来なら返品ものの欠陥品なのである。たぶんもとの持主は、手に余って廃棄処分したのであろう。

二重星を観望するには、口径は当然であるが、焦点距離の長い、つまりF値の大きい対物レンズで、安定した星像が必要なのである。口径60mmでf910mmのアクロマート対物レンズ(F15)であるから、充分に口径なりの期待ができる。その上で、気流が安定している、つまりシーイングが良いことが条件である。気流が乱れている時には、冬の晴れた日でも北風のふく晩には、星像はやたら踊るのであり、F値の小さいものでは、たとえ口径が大きくても、どの星も、どの星も、二重星にみえてしまうということが起こる。

接眼レンズは、低倍率で高級なケルナー20mm、高倍率がハイゲン・ミッテンゼー12.5mm,8mmで、これらだけでも元が取れそうである。ファインダーも5倍×30ミリで、明るく微星がよく見える。これの焦点のあわせ方が、対物レンズのフードを回すことであるのも、はじめて知った。

さっそく窓からちょうどよい位置にある、双子座のκ(カッパ)を、視野にとらえてみた。角距離6秒で、黄色と青の二星がのどやかに分離できている。野尻抱影の「星座見学」には、<3・7等(オレンジ)と8・0等(うす青)、7センチに美しい見もの>とある。カストルをとらえてみたかったが、ちょうど窓からは無理で、たぶん分離は難しいであろう。

つぎに南の窓から、一角獣座のβ(ベータ)をとらえてみた。A4・3等、B5・7等、C6・1等の三重星とされるが、ABの角距離7秒、BCの角距離3秒であるので、6センチではどうしても<三兄弟>には分かれて見えない。同じ明るさの黄色い星が二つ並んでいるのを見て、満足するほかはない。

そしてオリオン大星雲に筒先を向け、θ(シータ)星すなわちトラベジウム(四重星)に挑戦することにした。7センチの短焦点では、どうしても三つしか見えなかったのであるが、はたしてどうか。角距離はぎりぎりよいとして、6・8等、5・4等、6・9等は三重星として楽なのだが、一番光の弱い7・9等星が見きわめられるかである。じっと目をこらすと、フッとかすかな四番目の星が浮きあがって、トラペジウム(台形星)が完成する。昔見たように、10センチもあれば、楽に見えるのであるが・・・。とにかく、トラペジウムとの再会である。

.jpg) |

|

|

| 2023年1月22日(日) |

| Aphorismen Ⅳ |

|

|

|

Ⅳ-1.生活の根本的基盤は食と性(food and sex)である。食欲と性欲は、何もせずに満たされるものではないので、それらを満たすための手段を得るために<労働>しなければならない。現代では労働は<金銭>を得るための手段であり、金銭は食と性のための、すなわち生活のための、諸条件を満たすための手段である。食と性の基盤が確保されたところで、生活がそれだけにとどまっていては、動物レベルでの生存にすぎない。その条件が満たされた上で、生活の意義が求められる。さまざまな探求や研究や、趣味や、読書や、学問や、冒険といった、生命の向上と飛躍が可能になるのである。この順序を、人生のはじめにおいて間違えてしまうと、すなわち意義だけを求めて、生活の基盤が確立できていないと、たいていは、人生行路において、失敗し、後悔するのである。

2.意義だけに生きれば、食と性に復讐され、食と性だけに生きれば、労働の奴隷となる。人生の前半は食と性、すなわち労働に当ててもよいが、後半にはその基盤の上に、なるべく早く意義ある生き方を求めるようにするのが、この人間というやっかいな存在の、無難な生存の仕方なのであろう。

3.性は広範囲にわたって人生を支配する。若年期には性の快楽だけが求められるが、その結果として結婚、子供の養育、家庭生活という拘束にとらわれる。気がつけば、食と性だけの人生であったということになりかねないのである。他方、人生の意義ばかりを気にかけて、食と性をないがしろにすれば、心身において不安定な状態を余儀なくされ、意義そのものも損われてしまうであろう。食と性という動物的基盤があってこその、人生の意義なのである。人生の意義とは、いわゆる<上部構造>にすぎないのであり、それだけが独立してあるわけではない。

4.幸福は必ずしも人生の意義ではない。幸福にふけりすぎれば、人生の意義を失ってしまうことも起こりうるからである。たしかに遊びや交友は楽しい。しかし心からの満足が得られれることはめったにない。心の奥にある空虚に、忍び入ってくるものがあって、すべてがばかばかしくなるのである。家族や子供に囲まれ、幸福を感じていても、何かどこかに忘れているものがあるような気がする。場合によっては、より強い喜びの期待のようなものが、心の空虚をついてくることがあるであろう。そうなると、すべてが愚かしく思われてくるのである。そうした究極の人生の意義を、心はどこかで求めているのである。青年期にはそれはエロスでありうるが、さらには単なるエロスを超えた、憧憬のようなものが、人生の見果てぬ夢として、心の空虚に漂うであろう。幸福であれなんであれ、人間は結局人間であることに満たされない存在なのである。

5、宗教者は、人間が人間であることに満足できないのは、倨傲であり、不幸の原因であるとする。被造物としての人間の能力や状態には限度があり、その範囲内で甘んじて生きるように定められているのである。もしその存在の条件に満足できないならば、それの是正は造物主にこそあれ、人間がみずから煩うことではないのであると。したがって、真の満足や絶対の幸福は、神や仏の御許にこそあるのであり、そこに完全なる人生の安心がえられるとするのである。思えば、そのような思想や宗教が生まれること自体が、人間が人間であることに満足できない存在であることの、証拠となるであろう。

6.人間はおのれの存在について、途方もない勘違いをしている可能性がある。実は未来などというものはないのであって、今在る状態よりも、良くなることも、悪くなることもないのであり、希望や期待や予定や計画や進歩などというものは、今以上のものをも、今以下のものをも、もたらすことはないのである。時間ばかりでなく、今ここにないもの、ない状況、ない人々が、今のありよう以上のものをもたらすかのような、他の存在の可能性への欲求もまた、単なる思い違いに過ぎないのである。人間はあるがままにある存在であるという根本の事実が、意識からぬけ落ちているのである。そのために、希望や落胆や依存心や野心やで、みずからを苦しめているのが、この人間という動物の、実存的錯誤なのである。

7.未来の表象が錯誤であるならば、過去の表象についても、同じことが言えるであろう。過去は人間的錯誤であり、時間としての過去は存在していない。人間が過去と思いこんでいるのは、単に過去に対する感情や情緒、すなわち空虚と充足に過ぎないのである。なにごとかを思い出すということは、それがなんらかの情緒的反応を、連想や因果的判断から生起させることにほかならない。単なる連想や因果判断は過去を生みだすことはないのであり、それらは本来無時間的関係でありうるのである。ここから、過去に対する基本的な対処法が考えられる。過去に対して、いかなる情緒的反応であれ、極力抑えることである。起こることは起こるがままに起こるのである。過去であれ、未来であれ、出来事に対して、時間的に反応していては、人間存在の本質が見えてこないのである。いまだない未来は幻影であり、すでにあって、もはやない過去は、なおさらに幻影である。幻影でないのは、今ある存在であり、存在そのものである。存在は無時間的であり、そこには明日も昨日もないのである。もしそれに絶望するならば、絶望が人生最大の錯誤なのである。望みさえしなければ、絶望はないからである。

8.記憶は、語学の学習などにおいて明らかなように、無時間的でありうる。語尾変化や、単語の意味などを、いつ覚えたかを想起しなくてもよいのである。しかし意味に対して情緒的に反応すれば、たとえばせっせと英単語を覚えた受験時代を思い出せば、そこに時間意識が生まれる。また文そのものに情緒的に反応すれば、そこに時間的世界が広がるのである。

総じて、成長期におけるほど時間意識は強烈であり、物事に対して情緒的に反応しがちである。記憶はそれに応じて、無機的・機械的であるよりも、情緒に彩られて、時・空間に広がってゆくのである。生命力が後退期に入ると、記憶の情緒的性質は失われてゆき、本来の無機的・機械的機能が主流になるであろう。それに応じて、老人たちの生活も無時間的になるのである。

たぶん、時間は生命体の創作物なのであろう。生命体が、単なる<存在>に還るとき、時間も消滅するのである。

9.物理的な世界は、もし時間なしに記述出来るならば、それが世界の本質を表わすことになろう。時間

t のない数式が、万物の法則となるであろう。ビッグバンやインフレーションがなければ、どうやって世界は発生したのかと、反論されよう。時間がないのだから、世界は発生しないのである。いわば、全宇宙、全世界は、一瞬にして<創造>されたのである。そしてあるがままに、永遠に存在するであろう。生命体はそれを、時間的に解釈しているだけなのである。

10.哲学は救済をもたらすことはない。むしろ、哲学的思索が可能であるのは、すでになんらかの意味で救済されているからである。救済(Erloesung)とは、さまざまな苦のとらわれからの解放の謂いである。苦しみながら思索することは不可能であり、たとえ瞬間であれ、心の平静が生まれていなければ、その余裕はないのである。これをもたらすのはある沈着さであり、頭脳の平明な状態である。そこに閃きが生まれ、思索が生まれる。まず苦を達観する平静さが生まれ、そこから思索が始まるのである。この心の平静がなければ、哲学研究などは、まず不可能なのである。アウグスチヌスであれ、トマスであれ、彼らが神学的思弁にふける前に、すでに救済はおとずれていたことであろう。

11.作家の人生――作家は直接社会と交渉することはない。彼らが向き合う社会は、もっぱら言語という観念的な障壁をとおしてであり、しかも言語的世界は実在界ではないのであるから、直接的交渉のような物理的危険はいっさい無くてすむのである。作家のあらゆる社会的欲求は言語をとおして得られ、あるいは得ることを欲し、もし得られなければ、現実社会におけると同じ挫折を味わうわけである。作家はいわば第二の社会に生きているのである。そこに作家の窮極的不満も生まれてこよう。なんといっても観念的・言語的社会での交渉にすぎないからである。政治家のように、スピーチそのものでやり取りするならば、まだしもであろう。言葉そのもののむなしさに、作家はやがて疲れるであろう。なに一つ具体的な人生を生きなかったという、欲求不満がつねに残るはずである。しかし、具体的人生とは、これまた小説に描かれるような生易しいものではなく、むしろそれの困難さが、作家を言語の世界に逃れさせるのである。作家のあやうさがそこにある。

12.作家は曲がりなりにも、その作品を商品化することで、社会との直接的交渉を持つことができる。作品以外の現実的世界で、現実的生を営むことが可能なのである。それに対して、作品の読者は、もっぱら作家の生み出した二次的、間接的な社会である、言語的・観念的な非世界と交渉するほかはないのである。いわば読者は、作家の作り出した<仮想世界>と交渉するに過ぎないのであり、作家にもまして、現実欲の満たされることのない不満足を覚えるであろう。読者(Publikum)とは一つの架空の社会空間なのである。そこでの現実的生とのかかわりは、夢と覚醒との関係に等しいものかもしれない。夢はたしかに現実化することもあるし、現実の生に何らかの心理的影響を及ぼしはする。しかし、夢だけ、仮想現実だけに生きるならば、全くの無能者の人生を送るほかはなくなるであろう。読者のあやうさがそこにある。

13.名声欲あるいは有名願望は、社会的人間に特有の妄念であるといえよう。動物はおのれの直接接触する、周辺の他の個体に関心と警戒心を持つに過ぎない。特に同種のあいだでの<なわばり>の範囲内での、他者の存在を意識するに過ぎないであろう。他者に対する関心の範囲は、同時におのれに対する関心の範囲でもある。その範囲外で何が起ころうとも、少なくとも直接的に意識に影響することはないのである。人間はしかし、直接関係することのない他者の群れに対して、漠然とした想像をめぐらせる。群れそのものが生活圏であるならば、そこでの生存は具体的な交渉を必要とするが、その直接的生活圏を越えてまで、想像における社会が広がっているのである。

直接的生活圏においては、相互に知り合うことは、生活の条件として必要であり、その必要の範囲内において、知名度ということは、生活上有利でありうる。有名ということは、生活圏においてなんらかの利益や便宜をもたらすのである。その限りにおいて、名声欲は、生活上の必要にもとづいた、本能的な欲求である。この欲求が、生活圏以上に拡張されるとき、単なる虚栄心としての有名願望が生まれる。具体的な生活圏以外に、社会や国家や民族や人類といった、漠然とした人間集団を思い浮かべ、その中での拡張された自己を想像するとき、全く何のつながりもなく、無であるおのれというものには耐えられなくなるのである。少なくとも、なんらかの<名>をそこにとどめたいと思うであろう。これはほとんど本能的な自己拡張の妄想であって、若年期にはほとんどそれを疑うことはないのである。そして現実的な生活の中での幻滅が待っているのであるが、その妄想にあくまでもこだわるならば、たとえ悪名であってもよいということになり、あえて犯罪に走ったりもするのである。

社会は、この功成り、名を遂げるという妄念を育む制度を持つ。実際の生活圏を越えて、国家や、民族や、さらには人類のために役立たせる人間を作ろうとして、野心や名声欲を吹き込むのである。そうした人間をヒーローとして、理想として、人間社会に奉仕させようとするのである。その心理的、精神的モチヴェーションの一つが、<名声>であって、それはなんらかの仕方で社会的に奉仕することによってのみ得られるのである。この心理的圧力は、青少年期にもっとも強く影響し、いつしか有名になること自体が、人生の意義であるかのような錯覚にとらわれさせるのである。名声自体は、もしなんらの社会性も欠いた個人の欲求として現われるならば、実に不毛な欲求であり、生活を歪め、人生を誤まらせる。自己自身を客観的に評価するにあたって、もっとも有害な妄念なのである。社会や国家によって意図的に操作された、心理的罠なのである。

そもそも、個人的存在が名をなすことによって、どのような得があるのであるか。心理的自己満足以外のなにものでもないばかりか、その満足は他者の存在によって左右されるものである。しかもその他者は漠然とした顔のないものであり、どのような性質のものか、知ることのできないものである。そのために具体的な他者を犠牲にしたり、無視したりするのは、愚かなことである。なにかをなすのは、おのれのためでないならば、具体的なあれこれの他者のためでなければならないだろう。それは漠然とした社会や民族や国家などのためではない。名を求めて具体的な人生を失うことほど、倒錯したことはないのである。

そもそも名を求めることは、個人の自律と自立の原則に反している。他者によって左右される欲求は、決して個人を高めないからである。結局、名声欲の根本には依存心があり、社会的従属があるのである。自我が他我を求めるのはよしとして、それを従属の関係としてはならないのである。まして、自我を抑圧する集団的、社会的組織の中において、なんらかの他律的充足を求めることには、自我の究極の満足は獲られないのである。名声欲あるいは有名願望は、自我の自由自足を損うのである。古来聖賢皆寂寞の境地が、自我の自由自足の行き着くところを指し示している。

14.人類は霊魂や精神といった、動物においては見られない世界観の持ち主であるが、それは人類そのものが考えだしたというよりも、生命そのものの進化の過程において、自然と生まれた観念であるといえよう。石器時代の人類が、天体を崇め、死者を葬った心理の根源には、生命現象の観察と類推から、万物に共通した、なんらかの生きた存在を感じとっていたのであろう。生命体としての人類は、今日の自然科学が知的に解明した、生命の全地球的・宇宙的連関を、本能的に感知することができたのであろう。そこから霊魂の想像が生まれたのである。

霊魂は万物に共通したなんらかの生命的原理であるが、生命のダイナミズム、流動性が、霊魂観念の基本をなしている。すなわち霊魂は生と死の循環の中にとらえられるのである。霊魂としての天体は季節をもたらし、豊饒と死と復活をもたらす。人間の霊魂もまた、天界の霊魂に準じて、死と復活をくり返すのである。このような生命的な霊魂観から、そのような霊魂について思索する、純粋な認識者としての精神の観念が派生する。万物自身が、その根底において、なんらかの思索する存在、あるいは思索によって世界を生みだす存在とみなされるようになるのである。創造や目的といった観念が、宇宙自体に加えられることになる。宇宙は精神の現象なのであると。

実のところ、霊魂も精神も、生命体の脳内での現象であり、脳細胞の生みだした世界像に過ぎないのである。生命の範囲を離れては、霊魂も精神も存在しないのである。この宇宙、この世界は、生命体の宇宙であり、世界である。生命体は霊魂を生み、精神を生むことによって、同時にこの世界、この宇宙を生み出したのである。かといって、生命体の世界・宇宙が、すべての世界・宇宙であるという保証はどこにもないのであり、単に生命体は生命以外のことは何一つ知ることができないという、根本のありようを知るに過ぎないのである。これが霊魂であれ、精神であれ、生命体の産物の究極の定めなのである。

認識者としての精神によって再帰的にとらえられた生命は、きわめて精緻な組織とメカニズムの過程であり、それがそのまま精神に反映されて、生命が生命自身に驚くということが起こるのである。生命は精神化することによって、自己自身を顧みるのである。顧みられた自己自身は、万物の中の一つのプロセスであって、万物の全プロセスと密接につらなるものである。精神化した生命は、さらに万物の中に、自己自身を映しだすことになる。万物が精神なのである。あるいは万物が生命なのである。言い換えれば、万物は生命の自己認識に過ぎないのである。

15.表情は、顔の随意筋によって自由に作ることができるので、意のままになるかのように思われもする。しかし実際には、もっとやっかいなものである。まず人間間では、表情とその解釈とが、遺伝的に決まっているようである。どんな表情でも、その背後にある感情は、一定なのである。このことは、表情にはつねに一定の感情がともなうことを意味している。怒りの表情を作れば、たちまち怒りの感情がわくのであり、滑稽な顔を作れば、たちまち気分が軽薄になるのである。表情が意のままになることとは別に、感情までは意のままにはならないのであり、このことは表情と感情との結びつきが、いかに強いかを示している。

逆に言えば、表情によって感情をコントロールできるのではないかとも考えられる。悲しい時に、ヒョットコのような表情をしてみる。するとたちまち、軽薄な、滑稽な気分が生まれるであろう。実際の感情と、本能的に作られた感情が、せめぎあうわけである。日常、つねにどのような感情でいたいかを、表情によってコントロールしようとするわけであるが、これをあまりにもやりすぎると、ふと狂いそうになるので、あまりよいことではなさそうだ。

表情にこだわり過ぎると、人から誤解を受けることにもなる。さり気ない返事をしたつもりでも、相手が変な顔をしたといって怒り出す。気持ち的にそのようなことは全くないのだが、習慣でかすかな表情を作ったことで、相手がそこに嘲笑を感じ取るのである。表情はいわば、人間の間で、社会的な共通言語なのであり、へたに操作すべきでなないのであろう。

子供の頃、遊び仲間と、奇妙な踊りを考え出した。出来るだけ面白い顔つきをして、輪になって踊りまくるのである。その際なんでもよい、クリでおわる掛け声を作り出して、たとえば、チャイナックリ、ケイヨックリ、ホイヨックリなど、ほえたくりながら、たがいを威すように踊るのである。これをやると、あらゆるストレスから解放された気分になれたようである。ここでは表情が大きな意味を持っていたのである。祭りで、獅子舞やヒョットコの踊りを見ていると、日常、表情に縛られている窮屈さからの解放が、そこにも見られるようである。

16.プライドは、社会的感情であるから、それだけですでに、エゴイストにとっては、自己の身心に危険を招く感情的行為のもとである。自己自身の態度や行為が、周囲からどのように見られるか、低く評価されていないか、あるいは高く評価されたいという、いわゆる世間の<評判>が、プライドにとってはもっとも気にかかるのである。もし低く評価されていると思えば、世間から身を遠ざけ、<孤高>の態度を取ることになり、また高く評価されれば、プライドが増長し、<高慢>におちいりかねない。いずれにしても、プライドはおのれ自身から出たものではなく、つねに世間の評価によって、高慢から孤高の間でスライドし、また場合によっては<卑屈>におちいりさえするのである。これにさらに<恥>の意識が加われば、りっぱな社会的人間が出来上がるわけである。

エゴイストは基本的にプライドを持たない。周囲の社会から、おのれに都合のよいものだけを取り入れ、利用し、極力自身に危険を招かないような行為や態度につとめるであろう。映画の主人公のように、<臆病者>といわれて相手の思う壺にはまるような愚行は、決してしないであろう。エゴイストの社会的行動の原則は、危険から<逃げる>ことである。臆病や卑怯は、エゴイストの辞書にはないのである。世間の評判を意に介さないことによって、逆に<悪名>をこうむることがあっても、エゴイストの心情および態度は、基本的に没社会的であるから、いわゆるGewissenなどというものはないのであるから、すこしも応えないであろう。ただそれが不都合を招くならば、そうした悪名は、巧妙に避けるであろう。要するに、エゴイストは、あらゆる社会的状況において、つねにおのれの安全と利益だけを考えて行為するのである。そこにプライドを取り入れてしまえば、たんなる<個人主義>に堕するのであり、それは社会感情と妥協した、居心地のよいエゴイズムであるといえる。 |

|

|

| 2023年1月19日(木) |

| 浦賀の海・横浜 |

|

|

|

今年の正月1日は、浦賀の観音崎へ、海を見に行くことにした。京急の浦賀駅から、山がちの起伏の中を、バスで十分ほどである。この辺になると、東京湾の海水も思いのほか透明で、正午の日差しの中で、文字どおり水色に透きとおっている。海を見ながら、遊歩道を海岸沿いに歩く。遠くに長大なタンカーが通過していく。

観音崎のいわれは、行基の観音像のエピソードから来ていて、その洞が祭られている。岬の端には明治の初めに西洋人が建てた、日本初という、小ぶりの西洋式燈台がある。中は狭く、高所恐怖には応えるが、見晴らしはよい。ほかにも、あちこちによい見晴らしがあり、面白いトンネルや、奇木があり、砲台跡などという、幕末の歴史の遺物もあるが、総じてハイキング混じりのよい散策コースである。

200 200

当日は、横浜の格安ビジネスホテルに泊まった。朝食は、おせち料理つきで、たっぷり食べれたのはありがたい。正月二日の昼は、ホテルから近い、無料の野毛山動物園で過ごした。無料ではあるが、けっこういろいろな動物がいて、楽しめる。レッサーパンダやライオンの檻の傍には人が集まる。ライオンの底力のある吠え声には、驚かされた。というよりも不気味になった。サバンナや密林の中で、この獅子吼を耳にした人類の祖先たちは、さぞかしおびえたことであろう。

(上から、トキ、ライオン、公園の池) |

|

|

| 2022年12月30日(金) |

| 夢想欲について |

|

|

|

単なる想像は、生への意志に奉仕し、現在はもとより、過去及び未来にわたって表象世界を拡張する。想像力は、きわめてプラグマティック(実用的)な機能である。その点で、想像は記憶にもとづいて、ほぼ機械的に働く。行為において推理や推論を行なわせるのも想像力であり、未来の予定を立て、過去の連続的因果性の根拠となるものも、想像の働きである。単なる記憶は固定的であり、単独のイメージにすぎないが、想像力はそれらのイメージを結合させ、分離する。すなわち、想像力は、表象の世界を意味あるものとして再構成するのである。想像が働かなければ、眼の前にある一つのものも、単にものでしかなく、それがなんであるかを把握することができないのである。一つのものは、記憶において別のもののイメージを惹き起こし、さらにそれにつらなる別のイメージを惹き起こしと、連綿と全体としての意味を構成するのである。

さて、想像は意欲せずして、ほぼ自動的に働く。単に知覚やなんらかのきっかけがありさえすればよい。たちまち記憶が起動され、それらを全体として意味あるものとして把握する、想像力が動き出すのである。もちろん、精神機能が衰えるならば、記憶や想像を働かせるのにも、ある程度の努力が必要となる。機能そのものが崩壊するならば、精神活動の終焉である。

他方、この記憶や想像の自動的な機能を、意欲によって拡張することが出来る。想像力が豊かであるということは、この想像の機能を、単に実用的な方面ばかりでなく、精神活動のあらゆる方面に及ぼすことである。この活動の方向を導くものが、いろいろな意味における意欲である。プラグマティックな興味・関心によって導かれる想像の動力は、現実欲であるといえよう。今世の中で何が行なわれているか、つねに想像しながら、人は生きているのである。そこで朝起きれば、一番にテレビやラジオのスイッチをいれ、新聞を手に取るのである。たいていの人間の想像力は、もっぱら現実欲によって支配されている。この現実的想像力の範囲において、人生のたいていの用は足りるのである。

しかし、想像力の拡張は、現実欲に奉仕するだけにはとどまらない。子供の頃を考えてみると、想像力はそのように狭く制約されたものではなかった。現実欲よりは、はるかに<夢想欲>のほうが強かったのである。一日のうちで最も幸福な時間は、自由な夢想にふけれる時間、たとえば布団にもぐって眠りにつく前の夢想の時間などであろう。あるいは学校帰りの、家に着くまでの途上での、奔放な空想の時間である。夢想欲は現実欲をはるかに凌駕していたのであり、想像力は自由そのものであった。これを、たいていの人は大人になって、夢想欲と現実欲の地位の逆転によって、失ってしまうのである。もし夢想欲を現実欲によって克服できなければ、人生における適応能力を失ってしまうのである。この事情を、心理学ではピーターパン・シンドロームなどと称している。

夢想(reverie,fancy)は、単なる夢(reve)と違って、統制された夢であるといえる。そこにはあらゆる精神機能が投入されているので、現実の自我とさして違ったものではなく、<統覚の先験的統一>が見られるのである。とはいえ、夢との同質性、夢の機能との類似が、そこには見られるのであり、たとえば夢想の中での人物との人格の交替や、イメージのvividness、濃密な情念などは、夢と共通する。現実においては満たされない、願望の充足という点においては、全く夢と同一である(夢想には、この現実化されないという切なさが、つねにつきまとうのであるが〉。この夢想を自由に育てることができたならば、この世界に楽園を築くのも不可能ではなかろう。少なくとも、それが詩人と称せられる人々の夢見る世界である。幸福になるには、夢想家になればよいのである。

夢想欲は長じることによって、現実欲に打ち負かされる。生命体の自己保存と、種の存続の本能が、まさに現実欲の根底であって、現実欲が本来向かうべき方向である<現にあるもの>への意欲の転向を促すのである。そもそも夢想の原動力は、現実に満たされない願望の代償的充足であったのだから、現実そのものが、たとえ困難であっても、その充足の可能性を与えるならば、夢想は捨て去られるべきものなのである。青年期の恋の夢想は、現実に性愛が満たされることと、同日の談ではないのである。もちろん満たされなければ、夢想は現実以上のものとして、永遠にとどまるであろう。

この代償的精神行為としての夢想は、しかし青少年期の一過的状態にはとどまらないであろう。子供であれ、大人であれ、人間は人間であることに満足できない存在であるからだ。それが人類の進歩を生み、精神的発展を促した。その根底には、夢想があるのである。単に現実にあきたらず、夢想で代償するばかりでなく、現実を夢想によって改造しようとする意欲が働くのである。それを理想(ideal)と称している。現実と夢想とが、現実欲と夢想欲とが、協働することによって、<地上の楽園>を生みだすのである。これは、個人の場合でも、社会の場合でも、どちらもユートピアを目指すことになるだろう。社会的ユートピアはさておき、個人の人生において、いったんは現実欲に敗北した夢想家は、現実というもの、現実の社会や人類を知るにつけ、そこではいかなる究極の幸福もえられないことを実感するであろう。現実世界の愚かしさ、不条理、無常を知るにつけ、現実欲は後退していくであろう。そこで経験によって賢くなった夢想欲が復活し、夢想の再生復活を目指すであろう。それは自覚的な夢想である。

自覚的夢想は、もはや現実の代償である必要はない。現実欲は多かれ少なかれ、ほぼ満たされ、それに対する幻滅の段階に至ったところで、新たな夢想が現実の上に打ち立てられるであろう。それを超越的夢想といってよいだろう。それをショーペンハウアーは

das metaphysische Beduerfniss(形而上的欲求)と言っている。必ずしも宗教やドグマである必要はないが、現実を超えた想像力の働きと考えてよいだろう。そうした自覚的夢想は、現実を忘れさせたり、代償するものではなく、むしろそれ自体が人間的存在の意味をなしうるものである。人間は生きるにはパンが必要だが、夢想は生死を超えた意味の世界に参与するのである。そのような想像力の働きを、超越的夢想と呼ぶのである。宗教はある点でその働きを暗示するが、社会現象であることによって、その純粋性を曇らされている。超越的夢想はもはや生きる意味を問うことはないだろう。死後や輪廻を思い煩うこともないだろう。神や地獄を恐れることもないだろう。すでに生死を超越しているのであるから、夢想そのものが絶対の境地なのである。ある意味で、超越的夢想をするのは世界意志そのものなのであって、夢想において夢想家は世界の根源に還っているのである。いわば超越的夢想は、現実欲をリヴァースしたニルヴァーナそのものである。世界意志が<無垢>なる創造にふけるならば、夢想家は想像力によって創造の根源に還るのである。そこに超越的自己を見いだし、それが超越的夢想の源であることを知るのである。人間が何ゆえに人間であることに満足できないのか、その究極の理由を知るのである。 |

|

|

| 2022年12月26日(月) |

| 現実欲について |

|

|

|

人間は観念的存在者であるが、時として現実への荒々しい欲望におそわれるものである。現実とは、この今において存在している、あるいは起こっている物事のすべてであり、とりわけ人間社会における出来事のすべてである。自己自身の存在や行為は、この現実の中に取りこまれているが、必ずしも現実そのものではない。過去や未来や、想像や空想が、個人的な現実を取りまいており、必ずしも、<現実>に生きてはいないのである。

個人がつねには現実に生きていない理由は、さまざまであるが、つねに現実の求心力によって、現実を意識させられ、現実に引きもどされる。この現実の求心力は強大であって、人生のあらゆる悩みは、この強大な<現実欲>によると言っても過言ではなかろう。想像や空想や娯楽によって、一時的に現実を忘れていることはできても、ふいに強烈な現実への欲求がおそって、不安になったり、興ざめしたりするのである。未来の予定や期待に対して、今ある現実の欲求に気づかせるのも、現実欲の不意打ちである。過去は、どんなに意味深い歴史であっても、興味と郷愁をそそる記録や回想であっても、一たび現実欲が起これば、たちまち色あせてしまう。ましてや、小説や文芸のような虚構の世界は、現実欲の前には、ほとんど児戯に等しいものとなるのである。

生命体は、現在という時点を離れることができない。現実とは現在そのものであり、現在を離れた現実はない。しかも、今という時は、生命体に普遍の時であり、個体はその普遍の時である今という現実を、エレメント(生存領域)として生きているのである。知的生命体は、知性の発達によって、今という時の前後に時間を観念的に拡張し、一見現実から離れえたかのような見かけを持つ。しかし、過去も未来も、そもそも観念的機能そのものは、それ自体としてあるのではなく、ただ単に、現実を拡張し、補強するための、知的道具に過ぎないのである。いわば、知性とは、観念とは、獲物を感知するための、蜘蛛の巣のようなものである。現実とは蜘蛛そのものである。

観念の網を張ることによって、その中心に盤踞するおのれの存在を忘れては、生命体は生きてゆけない。いかに美麗な網を張ろうとも、所詮現実に奉仕しないかぎりは、無用な遊戯なのである。現実欲は、つねにその行き過ぎを、荒々しくチェックするのである。生命体がおのれ自身に帰るための、いわば警報装置である。現実欲は、観念を攻撃し、思想を攻撃し、あらゆる芸術を攻撃する。それらすべては生命体の現実の前には、<ばかばかしい>いとなみなのである。飢えたものには、モナリザよりも、相対性原理よりも、ひときれのパンが大事であろう。このことを理解しない芸術家や思想家は、たいてい餓死するか、自殺することを余儀なくされるであろう。しかし、彼らをもまた、生命体であるかぎり、現実欲が救うであろう。

あらゆる禁欲や<解脱>は、最大の敵として、この現実欲と格闘しなければならない。今という、この現実に生きてはならないのである。かといって、観念に生きるならば、観念自体が現実の拡張であるからには、敵のふところから盗むわけであるから、当然現実欲の襲撃をくらう。無念無想という言い方があるが、それが修行の理想とされるわけである。現実の生が今そのものであるならば、今を忘れることが、まずもって現実欲の克服の一歩であるが、それは単なる<無心>ではなく、過現未の時間そのものを忘れることである。今に没頭してはならず、また過去や未来に逃避してもならない。時間そのものを超越することで、はじめて現実欲、すなわち生への意志が克服できるのであろう。 |

|

|

| 2022年12月21日(水) |

| 世界我について |

|

|

|

無数の他我の根底にある唯一我と、自我の根底にある唯一我との、本質同一性における合同において、両者はともに唯一者であることを保ちつつ、二者一体をなす。自我は他我との合一において融合されるのではなく、他我の見地と、自我の見地を共に保ちうるのである。この二面的統合において、自我はネガティヴに、他我はポジティヴにはたらき、一見自我は他我に依存し、引きずられるかのようであるが、抑制が可能であるのは、自我がネガティヴに働きうるからである。

自我は現象的には、他我の根底にある世界我(世界意志)の産物であり、他我との無条件の合一へと向かう傾向、すなわち全体への意志(類的意志)に支配されている。世界我は、根底において他我として現われる無数の自我をコントロールしており、すべての自我を一体の自我としてあつかうのであり、いかなる例外も許さない。自我はこの世界我からの支配を逃れるためには、みずからのうちに唯一者としての純粋自我を見いださねばならない。唯一我としての自我を確立することによって、はじめて世界我(世界意志)と対等の位置において、合同が可能になる。自我の超越的本質において同一であることを見いだしつつ、そのネガティヴな傾向によって、世界我の現象である心身の働きを抑制しうるのである(*)。

(*)世界我はいわば<マトリックス>のようなものであり、自我は<脳>の中に閉じこめられ支配される。世界我の全面的支配を脱するには、純粋自我として脳から脱け出さねばならない。

世界我が現象としてこの世界に発現するためには、イデアの設計図がなければならない。すべての現象は、したがって、おのれであれ、他我であれ、現象としてのすべての自我のいとなみは、イデアの設計、すなわち宿命に従って、生起することになる。そのような絶対的宿命に、超越的自我はどのようにして干渉できるのであるか。おのれの行為を、自我・他我の合同的、超越的見地において変えることができるためには、イデアそのものを変えねばならない。イデアを変えることは基本的に不可能であろう。この世界の設計は、相依(相互依存)の関係からなっており、一部を変えれば、その影響は全体に及ぶからである。この難点は、パラレルワールドの考えによって解くことができるであろう。無数の世界の設計図があり、行為を変えるには、世界を選択しさえすればよいのである。選択によって、可能態が現実態となる。そのチェンジは、現象界の外に出た、超越的見地においてのみ可能となるのであろう。<三一体>が世界を生みだすとは、三者のそのような、融通の利く関係においてであろう。

さて、<世界我>という新たな用語を用いるにあたって、それと世界意志との関連が問題となるであろう。両者は必ずしも同一ではないからである。物自体としての世界意志は、絶大なる純粋エネルギーであり、この世界の現象の根源である。インフレーションやビッグバンのような世界創生のeventsの根源としての、超越的なエネルギーであり、空間や時間や物質を生みだす源であり、<実在>の根底をなすものである。世界意志がなければ、この世界にはなにものも存在しない。もっとも実在的にして、あらゆる<存在>の最高の根底をなすものが、唯一絶対の存在への意志である、形而上学的存在者としての、<世界意志>である。

世界意志はそれ自体では世界を生みだすことはない。三一体の原理で述べたように、世界が創造され、構成されるためにはイデアの設計図が必要であり、さらに個物の世界に意識が生じるためには、自我が世界構成に参与しなければならない。世界意志・イデア・自我の三者が融合することによって、この現象世界、物質・生命の世界が創造される。少なくとも、この 宇宙はそのように構成されているのである。ほかに無慮無数の宇宙があるとしても、それらの世界については、この世界からは知りえない。

世界我が発現するのは、世界意志・イデア・自我の三一体の構成する領域である。これを以前にブラフマン=アートマンの世界としておいた。超越的自我は、三一体として現われる限りは、この領域で構成される世界我に参与しているのであり、無慮無数の他我のなかの、ひとつの自我としてふるまう。他我と自我とは、ここでは同格であり、同質である。これが超越的見地において見られた他我の本質であり、同時に他我としての自我の本質である。この自我=他我の超越的本質を、世界我とするのである。世界我が三一体の領域に現われるものである限りにおいて、自我の見地からは、三一体そのものであるといってよいだろう。故に、世界我は複合的であり、三一体が解消されると共に、解消されるであろう。自我は、自我自体の超越性に還ればよいからである。しかしここでの課題は、純粋自我の自己救済ではなく、他我との関係における、世界我としての自我のあり方である。

自我は超越的であることによって、超越的見地から世界を眺めることができる。自己が世界我の世界では、身体的自我として、無慮無数の他我の中の、一個の自我、つねに他我となりうる自我であるにすぎないことを知る。そして自我とあらゆる他我とは、超越的な世界我として一つの全体であることを知り、自我のあらゆる行為は、世界我の行為そのものに他ならないことを知る。私が行為するのではなくして、世界我が超越的に行為するのである。この認識において、自と他との我の区別は消え去り、あらゆる行為は世界我の宿命的な成り行きであることを知るのである。世界我であるかぎり、私は宿命から逃れることはできない。しかし自我はこのような超越的な自覚において、自己自身の本質である、いま一つの超越性を回復しているのである。世界我が超越的であるならば、自我自身も超越的なのである。私は超越的であることによって、世界我と同等の位置に立つことができる。超越的であるとは三一体からはなれた見地を持つことであり、とりもなおさず世界我から距離をおくことでもある。私はネガティヴではあるが世界我に作用しうるのである。

この超越的行為の可能性が、純粋自我には与えられているのである。それをニルヴァーナといってもよいが、そのような窮極的解脱はさておき、ここではあくまでも日常的実践のレベルにおいての、超越的行為の可能性をいうのである。世界我としての私と、超越的自我としての私との、いわば和解の行為である。行為する私は、つねに世界我としての私であるということを忘れずにいること、世界我であるからには、私は同時に他我でもありうるということ、私以上に優れた他我に教えを受けることは、決して自我をおとしめることではなく、他我の集合であり、同時に世界我の一部でもある人類の文明や文化の良きものを、おのれ自身の糧としなければならない。そして世界我における他我の行為が優れたものであるならば、おのれ自身の行為を律する鑑とすることを、いとうべきではない。むしろ世界我としてのおのれの不完全さ、劣悪さを、そうした超越的見地において矯めていくべきなのである。これが、超越的であることの実践的意味である。

自我は同時に他我でもありうる。自我を導くものは、超越的他我であってよいのである。<われ>は<なんじ>として、<なんじ>は<われ>として、<われ>に臨むことができる。このわれとなんじの二重性こそが、世界我としての自我の超越的本質なのである。私は他者として私自身に向かい合う。この他者は顔や姿こそ異なれ、私のalteregoなのであり、理想としての私自身なのである。そして対する私は、私自身をコントロールし、高めるために、彼をmentorとして呼び出したのである。彼はいかようにも具体的人物でありうる。もし私が私を低めようと思えば、彼は悪魔的でありうるし、高めようと思えば、聖人君子でありうる。他者の中には、私でないものを見いだすことはできないからである。

このことは単に、自己自身の内部の出来事である必要はない。現実の他者との関係においても、同じような自と他との交換がおこなわれるのである。人は他によって支配されるのではなく、みずから他によって自身を支配するのである。みずからが他者でもあるのだ。これが無意識に行なわれるならば、生命界全体に見られる類的意志の現象であり、人類社会における全体への意志である。超越的意識のないところでは、自我は無意識の全体性の中に埋没してしまうのである。

そうならないためには、自と他との関係を、つねに超越的自我における自己完成の関係としてとらえていなければならない。つねに自我の唯一無二性の意識を失ってはならないのである。そして世界我であることは、自我と他我とが、それぞれの唯一無二性を認め合うことをさまたげはしない。他我が自我となりうるのは、他我もまた唯一無二でありうるからである。さもなければ、唯一無二の自我が、他我となることはありえないからである。こうして、世界我において、自と他とは、真の自律性において、たがいに協力し合えるといえよう。自我と他我との、究極の調和であり、和解である。 |

|

|

| 2022年12月18日(日) |

| 超越的他我について |

|

|

|

自我は超越的回路を通じて、他我と和解しうることを明らかにした。唯我論・独我論は、内在的には克服しがたいが、自我が超越的態度をとることにより、同時に他我もまた、超越的世界我として把握されることにより、共通の回路が開けるのである。

ここで用語について、不確かさをさけることにする。自我をあらわす言葉は、一般にはごく曖昧につかわれる。私の自我なのか、相手の自我なのか、誰でもよい一般の自我なのか、区別しがたいことが多い。私の自我にしても、それを直接あらわす言葉の<われ><おのれ><自分>などは、相手の自我をさす場合にも使われるのである。そこで、まぎれのないように、標準的な一人称である<わたし>を使うほかはないのであるが、これも<ぼく>となると、子供などの相手をさすことにもなるのである。相手の自我をさす直接の言葉もまた、標準的な二人称である<あなた>や<きみ>などのほかにはない。要するに、自我を表わす言葉は、すべて人称代名詞なのであり、独自の、唯一無二性をあらわす言葉はないのである。

固有名詞としての名前はどうか。たとえば、夏目漱石という名は、漱石そのひとの自我であると同時に、漱石という他者の自我でもある。漱石としては、それはおのれの存在を表わすものであるから、勝手に使うなとはいえないであろう。むしろ、おのれの自我を世間にアピールしているのである。漱石の自我は漱石でありながら、他者の世界では他者の自我として通用しているのである。いわば相互的自我なのである。だから、自分の名前を嫌う人が多いのであり、ペンネームが流行るのである。

西洋語では、やはり自我を表わす言葉は、人称代名詞が中心である。Ich,je,I,moi,me,egoなどが、自我を代理的にあらわすことになる。Das Ichとなれば、それが一般化、普遍化されることになる。だれのIchでもよいのである。Self,Selbstという再帰的言い方もあるが、代名詞の強調に過ぎないであろう。

結局日本語であれ、西洋語であれ、自我そのものを表わす言葉はないのであり、すべて人称代名詞で代用している。まして、自我と区別する、他我という言葉もないのである。そもそも日本語の自我は、自と我からなっており、<我>というものを前提としている。この我は、<われ>であり、人称代名詞そのものである。しかも、あまりよい意味では使われない<我>である。我を張る、我慢する、我欲などなど、漢字音では、なにか実体的な使われ方をしており、すでに客観化され、客体化された我なのである。つまり、我の段階で、すでに<他我>なのである。他人から見られたわれ、それがすなわち<我>である。<自我>とは、それを自らのものとして、とりもどしたに過ぎない。そこからさらに、自覚的に、みずからでないものとして、他我が再定義されるのである。

西洋語では、他我という言葉はないようだ。再帰的に、yourselfといった言い方はあっても、それが、自我と対立するという意味では使われないであろう。alteregoという言葉はあっても、むしろ親友の意味であって、対立の意味はない。西洋哲学では、自我と対立するのは他我ではなく、自然や物質なのである。すなわちNon-Ichである。そのような自我=Ichをあらわす言葉は、霊魂 soul とか、魂 spirit とか、精神 mind といった概念で代用されている。概念化された自我である。それら実体的な概念が、人称で指示されるIchやDuの共通の内容であるとされるのである。

要するに、日本語であれ、西洋語であれ、自我そのものを表わす言葉は、人称代名詞以外には存在していないし、しかも代名詞であることによって相対化され、自我の本質そのものを表現できていないのである。そもそも自我とは、みずからのわれでも、他者のわれでもない。言語では曰(いわ)く言いがたいものである。孟子が浩然の気を問われて、困ったのと同様であろう。言語に表わせないものを、どうやって探究できるのであるか。自我の探究は、基本的には実践そのものなのである。

言語に表わせないものを、言語的に超越的と称している。この意味では、言語はネガティヴな形で道標となりうる。言語的に沈黙することは、実践においてさしつかえることではない。実践とは、体験において実感もしくは直観することである。自我の本質はそのようにして得られるほかはなく、さらにそのようにして得られた本質から、概念へと帰ることが出来るであろう。さもなければ、超越的とは言いえないであろうから。このような超越的回路によって、純粋自我という言葉も意味をなすであろう。対して純粋他我、あるいは超越的他我を立てることができよう。

他我とは、その純粋な、超越的な意味においては、なにものなのであるか。自我と同様に、他我もそれ自体を純粋に言い表わす言葉はない。そもそも、他者の<われ>ということは、どのように言いうるのであるか。言語的に相対化された<われ>でも<なんじ>でもないことは、すでに言語を超えている以上、明白である。そのように把握されたわれもなんじも、すでに超越的思惟の結果なのである。他我は、その純粋な、超越的本質においては、不可知であるはずなのである。純粋自我が、もし他我の中に、おのれと同じ本質を見いだすことがあるならば、それはおのれと同一であるという認識もしくは直観においてのほかにはない。しかし、それが誤りでないという保証はないのである。ただ自己自身の直観を信じ、従うほかはないのである。そして自己自身の直観の唯一の間接的保証が、ここでいう超越的回路である。他我の根底に超越的本質が見いだされるならば、その超越的本質同一性によって、合同の可能性が生まれてくるのである。ウパニシャッドにならって、<なんじはそれなりtat

tvam asi(Das du bist)>と言うことができるであろう。あるいは、<われはなんじにして、なんじはわれなり>という超越的言明ができるであろう。

この原則は、単に<共感>の原理としてではなく、人生のあらゆる行為に適用することが出来るであろう。私のあらゆる行為は、超越的自我と超越的他我との、合一から生まれるものであり、行為の主体はいわば<世界我>にほかならないのである。私はつねに超越的に行為しているのであり、あるいは私の行為がつねに超越的であるように意識し、意欲していなければならない。個々の他者とは、私は調和することは不可能であろうが、他者を超越的本質において見ることによって、私自身がまた他者であることが、他我としてふるまうことが、しかも場合によっては他我の主導のもとに、この生を生きていることがわかるのである。 |

|

|

| 2022年12月15日(木) |

| 超越的回路について |

|

|

|

テーゼ:神とは、絶対の自我と絶対の他我との、自己同一性(self-sameness,Selbst-Identitaet)の認識における合一である。

生命的自我はそれ自体では不安定であり、つねに自我以外の対象をもとめ、それを支えとする。自我の世界認識の機能は相対的であり、その行為の基準は他律的である。<わたし>のあるところには世界があり、他者がおり、社会があり、その中での生活がある。わたしはわたしの発生と同時に、世界を発生させるのである。わたしは世界の構造と、世界のあり方にしたがって、わたしの生命を維持し、わたしの生き方を律しなければならない。そのかぎりでは、わたしはわたしであって、同時にわたしではないのである。つねに世界の中の他のもの、他者や他者の集合である社会や、さらには自然界の法則に従い、依存して生きねばならないのである。これが相対的自我の宿命である。

このような他律的な自我をもってしては、自己の身心、生命体としての諸機能、欲動、情動、情念、すなわち、身心のあらゆる働き、意欲、知情意を自律的にコントロールすることなどは、ほとんど不可能といってよい。行動原理としてのあらゆるモラルは、他律的であるかぎり、自我にとってなんら絶対的な規範とはなりえない。他から強いられたものは、他に返せばよいからである。

自我はまず<自己保存>のために環境に適応しなければならない。その条件はすでに心身において遺伝的に与えれれており、それをどう変えることもできない。さらに環境の側においても、そこには自然法則が厳として存在しており、生命体としての身心と、自然環境の間には、ぬきさしならない物質の物理化学的メカニズムが存在している。両者の一致を、適応と称しているのである。さらに、個体としての生命は、種の存続のために、おのれの身心を犠牲にしなければならない。食欲が個体保存の基本であるとすれば、性欲・性衝動が個体を盲目的に種の要求に従わせるのである。どちらも生命体の生理的メカニズムによって規定されており、単なる自我によっては、ほとんど抗うことが困難である。

身体の基本的欲求、欲動、情動、感覚、感情、情念、それらを総括している脳髄、すなわち一個の生命体としての人間の、身心のあらゆる働きは、自我を発動させ、自我を煽りたて、屈服させ、身心と自我とを一体化させる。そのかぎりでは、自我にはなんら抵抗の力はないのである。自我があたかも自己自身の意志のままであるかのように、いかように<自由>にふるまおうと、一個の生命体の範囲を、すなわち脳の支配の範囲を、決してぬけ出ることはないのである。

単なる自我は、おのれの力では、生命体としてのおのれを超えることはできない。では、そもそもそのような自己超越、生命の超越、脳の支配を超えることは可能であるのか。どのような超越原理が、そこに見いだされうるのであるか。二つの方向が在る。ひとつは自我自身の内面への回帰である。これに関しては純粋自我の名で、すでに何度も探究した。しかし純粋自我はそれだけでは無力である。単なる傍観者に過ぎないからである。純粋自我は、自己自身、すなわち身心としての自我を見捨てていくことは可能であろう。それは身心以前のおのれに帰ることであるから。しかし、実践的には、身心のコントロールには、全く力及ばないのである。そもそも、究極の自我はネガティヴであり、力そのものではないからである。自我は力を身心、即ち生命から借りているのである。

他の方向は、知的生命体が同種の他者において見いだす、<他我>へと向かう認識である。動物の脳には、基本的に同類のふるまいに対する<共感>の働きがある。ミラーニューロンがその顕著な例である。動物も人間も、生まれると同時に、自己保存の必要から、他者の保護を求める本能がある。他者認識は、生存のための基本条件なのであり、脳のメカニズムに本能として具わっている。その欲動的、情動的現われが、共感なのである。共感によって<模倣>し、従属し、帰属する。そして、人間の場合、自我意識の共通性が、その共感によって生まれるのである。同じ行為、同じ振る舞い、同じ表情は、情緒を同じくする。怒りの表情は、それを見るものに怒りを生じさせ、快感のさまは、快感を伝播させる。だれもが<他我>の存在を疑わないのは、この本能的、即ち脳の支配による共感の故である。

生命体は基本的に、自我以上に他我の存在を必要としている。他我の存在は、自我の存続のための基本条件なのである。自己が実在であると同時に、他者の自己もまた確実な存在として認識される。そればかりか、じつは自我の中には、他我に依存し、他我に従属することが、ある種の本能として働くのである。これが生命体の、とりわけ動物の心理における、基本的な情動である<依存心>である。これが群れや、社会や、国家の心理的な起源となる。この社会心理を、全体への意志、あるいは生命的に類的意志と名づけておいた。

他我の認識は社会全体に及ぼされる。さらに、未開社会において顕著に見られるように、種を離れて、他の動物に対しても、同様な他我の拡張が行われる。動物もまた、自我の持主なのである。個々の動物ばかりか、集団の象徴としての、類的役割をも持たせられるのである。動物からさらに、自然界全般に、他我の拡張が行われる。天や地は、ある種の自我的、生命的存在として表象され、自然現象は、それらの存在のふるまいと見なされる。人間が自然界に依存しなければならないほど、自然はいっそう他我的な存在となるのである(*)。生命体が、基本的に安心して依存できるのは、自己を除けば他我だけであるからだ。このように、類推的に他我の範囲を拡げていくことによって、人間は世界の認識を拡張していったのである。このような本性は、現代の自然認識にまで及んでいよう。

(*)太陽などの天体の運行や気象現象が、なんらかの生命的意志を持った存在の行為であると考えたインカやアステカのような民族は、生け贄によって、自我の生命を他我の生命に捧げたのである。

同種の他者ばかりか、自然界のあらゆるものが、なんらかの自我の持主であるという、本能的な共感は、自然界の本質そのものが、人間の自我の本質と、なんらかの同質性を持つという洞察にまでいたらせるであろう。しかし、この段階までは、この同質性の認識は、生命的な本能にもとづくものであって、なんらの絶対的真理性はない。他我の本質が、単なる生命性を超えて、純粋な本質に至るまでは、自然の本質が、自我と絶対的に同質であるという認識にいたることはないであろう。自我の探究が、究極において、純粋自我の発見にいたりつくように、自然界の探究は、自然の純粋な、絶対の本質に至りうるであろうか。いわば

Natur an sich としての他我が、見いだされうるであろうか。

生命的自我を脱した自我が、純粋自我として見いだされうるならば、自我と同等の実在性を持つとされる他我もまた、その純粋な本質において見いだされうるはずである。どのようにしてか。単なるドグマでないかぎり、その論拠、もしくは把握の可能性が示されねばならない。生命的自我が見いだす他我は、基本的に生命的<現象 phenominon, appererance>である。現象とは、その背後になんらかの原理、もしくは可知、不可知を問わず、なんらかの作用、もしくは根拠とみなす存在があって、はじめて言えることである。カントは物自体 Ding an sich という概念を導入した。自然現象には、なんらかの絶対の根拠がなければならない、という意味にとってよいであろう。さもなければ、この宇宙、自然界は、すべて人間悟性の、すなわち、脳髄の、すなわち生命体の、構成物になってしまうからである。この全宇宙が、人間の脳髄の産物であると考えることに(カントは人間悟性が自然に法則を与えると言明している)甘んじないならば、自然を超えた自然がなければならないであろう。それを Natur an sich としてよいであろう。

じつは、この Natur an sich は生命体の本質自体でもある。生命は自然界の現象であって、自然の本質そのものではない。しかし生命の背後にも、不可知の根拠があるであろう。そして生命的自我が、自己の本質自体として、絶対の純粋自我を見いだしたならば、それは同時に自然の本質自体でもありうるわけである。ショーペンハウアーはそのように洞察して、世界意志をまた、生への意志とも呼んでいる。世界意志=物自体は、究極の他我でもある。その究極の他我は、同時に純粋自我でもある。他我とは自我の拡張にすぎないからである。このように洞察するならば、他我・自然界・宇宙の本質は、その現象の根底にあるなんらかの実在として、自我の本質と同質、同等のものを考えてよいわけである。

この自我と宇宙との、窮極的本質における同一性を、絶対の自我と絶対の他我との自己同一性(self-sameness,Selbst-Identitaet)と名づけておいた。この認識において現われる絶対の存在を、ほかによい言葉がないので、とりあえず伝統用語として、<神>としておく。あるいは、プロチノスの一者(Das Eine)や、唯一者(Der Einzige)でもよいかもしれない。いずれにしても、自我と他我との本質的自己同一性の認識の、実践的意義においては、名称はどちらでもよい。単なる思弁ではないからである。

他我と自我、我と汝とが、宇宙と私とが、自我の本質において同一であるという洞察は、生命体としての自我の行為において、おおいなる根底となりうるであろう。生命体の身心における、あらゆる物理化学的、生理的条件にもかかわらず、欲動、情動、感覚、意欲、情念などのあらゆる圧力に対抗して、超越的な観点からの行為が可能になるであろう。単なる純粋自我ではなしえないことが、宇宙の根底にある純粋他我と、自我同一性において一致することにより、無力な純粋自我が、いわば純粋エネルギーの根底に触れることで力を得るであろう。現象としての世界は無でありえても、世界意志の根底は少なくとも無ではなかろう。世界意志の無限な純粋エネルギーに触れることによって、空であり、無力であるところの純粋自我が、現象の外にあって、現象をコントロールする可能性が生まれるであろう。行為の究極の原理がそこに可能になる。この世界、物質界を超える、生命界とその産物である身心を超える、究極の超越的原理が、可能になるのである。

我と汝、自我と他我、私と宇宙の根底とが、本質においてself-sameであるという認識において、私は超越者、絶対者の観点において、私自身のすべてをコントロールし、超越する可能性を与えられるであろう。その絶対命令

(der kategorische Imperativ )は、私の本質が世界の本質と、自我同一性において一致するという観点において、超越的に行為せよ、となるであろう。いわば<神>の視点において、私の行為を律することである。神とは我と汝との合一であるから。超越的なわたしと、超越的なあなたとは、神の名において同一なのである。わたしがわたしを救うことは、あなたがわたしを救うことであり、あなたがわたしを救うことは、わたしがわたしを救うことである。これが自我の救済のミステリー(秘儀)なのであろう。 |

|

|

| 2022年12月10日(土) |

| 文芸の観察について |

|

|

|

文芸を一定の現象と見なすならば、通常の自然現象と同じように、観測や観察ということが考えられよう。自然現象は、直接的には<もの>または個物を対象とする。一個一個のものの現われをとらえ、それを因果的に説明し、法則として一般化する。法則化されたときには、ものは単なる具体的個物から、<概念>へとAufhebenされる。概念のもとに包摂されることが、科学的<説明>と称されるのである。

文芸を現象としてみるならば、個々のものとして現われるのは、<作品>であり、それらは書かれたもの、活字となったものだけでなく、ネット上の電子的作物であってもよい。一冊の文芸書を手にとるならば、それが文芸の観察の対象である。<もの>の探求においても、ものを見る視点もしくはアスペクトにおいて、探究の層が区別されるように、<作品>においてもいくつかの層が区別できる。ものは、そのものにおいては、一個の対象であり、それ自体において分析と綜合がなされうる。それが対象の<性質>であり、特徴である。さらに他の対象との比較において、<分類>がおこなわれる。いわゆるクラス分け(類別)である。そして分類と対象の性質にもとづいて、因果判断がなされ、一般法則がうち立てられる。

文芸ではどうであろうか。作品自体は一個の特殊な性質を持っている。それが与えられた作品の<内容>である。それを一般にテキストと名づけている。すなわち文芸の直接対象はtextである。しかしそれだけでは、文芸作品を<観察>したことにはならない。それは物の性質だけでは、物の本質を<説明Erklaeren>したことにならないのと同様である。作品には<創作者>という次の層があるのである。さらには、ほかにも無数の作品が対象として存在しており、<分類>が必要となる。分類はいくらでも細かくなしうる(後述する)。そして、ものの観察と違って、とくべつに付け加わることがある。すなわち<読者>の存在である。自然科学の対象認識、すなわちものの観察においては、観察者もしくは観測者は、一般に直接対象に関与しないものとされる。どんなに対象が美しくても、それは観察者の側の主観的状態にすぎないのであり、物の本質には一切影響しないのである。ところが文芸の読者は、そうではないのである。なぜなら作品そのものが、読者に対して甚大な影響を及ぼすからである。

そもそも<もの>は観察者のために存在しているのではない。天界の星星は、人の目を楽しませるために存在しているのではない。ところが、文芸作品は、まさに創作者以外の人のために作られるのであり、つまり読者なくしては、文芸は作品として成立しえないのである。神の造った作品である自然界は、人間がいなくても何の違いもなく、作品そのものであろう。人間の作品は、すべて人間のために作られたのである。この創作者と読者との関係が、実は文芸の観察の究極の<意味>となっている。これは自然界の探究においては、ありえないことである。自然は人間に対して語りかけているのではないからである。

創作者が読者に語りかけるとは、人間が人間に語りかけるということである。文芸で得られる観察は、人間そのものの観察であるといってもよいのである。人間に関して、自然科学で得られる認識は、ものとしての人間の知識であるが、文芸の観察でえられる認識は、具体的な生命体としての人間の、様々なありようをめぐり、それらを創作者と読者との間の共感と反撥という、それ自体もまた具体的な生命現象において把握することなのである。これを哲学では<了解Verstehen>と呼んでいる。あるいは文芸用語では<鑑賞apreciation>と称する。これらはすでに文芸の観察の成果であり、文芸における観察が、結局生命体としての人間の、自己認識のいとなみにすぎないことを表わすであろう。

自然における人間の位置を考察することは、すでに自然科学ではなく、哲学的思想である。自然界における人間自身のいとなみを、科学の対象とするためには、観察者自身の存在が邪魔になるであろう。自然科学は対象の<意味>を問うものではないからである。それに対して、文芸は人間のいとなみそのものを対象とすることによって、すでに観察者自身が観察の対象の側に属しており、対象に対して単に認識するだけでなく、作用し、かつ反応するのである。その関係は、自然科学のような単なる一方的、知的作用ではなく、知情意すべてにわたる、全人的関係である。人間が人間に接する時の、あらゆる接触の手段をもって、作品という対象を把握するほかはないのである。その結果、了解に達し、作品の鑑賞もしくは評価が生じるのである。それは true でも falseでもなく、単に共感か、不快かの、いずれかでしかない。それが、人間と人間の関係のすべてであるからだ。

さて、文芸における観察の仕方を、具体的に見てみる。作品が生まれるには、作者が必要である。作者と作品との関係は、直接的に因果関係においてとらえることが出来る。作者の心性、性格などからはじめ、境遇、環境、風土、教育、社会制度、伝統などといった要素によって、作品の<動機>を探ることができよう。つまり、作者という人間を知ることが、作品の動機の解明につながるのである。これは科学的な作業に等しい。適切な資料とその批判、偏りのない判断が必要とされる。このようなことは専門の文芸学者でなければできないことであり、アマチュア文芸愛好家はその判断に従うほかはないであろう。

文芸の類別は、言語によるものと、テーマによるものとに分かれる。詩歌(韻文〉と散文との区別は、口承文芸の段階に由来する。文芸が歌われ、朗誦された段階では、日常言語とは異なった、音楽や舞踊と結びついた韻文が発達した。文字の発明と記録の発生によって、単なる事実を記す文章としての散文が発達した。このどちらによるにせよ、テキストとしての文芸現象が発生しうる。その性質の違いは、言語そのものの持つ性質の、分化であるといえよう。すなわち一方では音楽性と意味の象徴性が、他方では事実的意味性が強調される。

テーマによる分類は、対象としてのテキストの内容に関するものであり、創作者がテキストという手段によって、読者または聴者に伝えようとする、いろいろな意味におけるメッセージであり、情報である。それは知情意にわたるものであり、創作者の全人間性がそこに表われるものであり、そこにおいて読者の知情意が触発されるものである。この分類は、全般的なものから、具体的な個々のテーマに至るまで、多様であり、いくらでも立てられるであろう。たとえば、リアリズムや、ロマンティシズムや、古典主義、ヒューマニズムといった、漠然とした類別に始まり、家庭小説、恋愛小説、冒険小説、推理小説といった、具体的内容に及び、さらにはユーモア小説、海洋小説、怪談、SFなどといった、もっと細かなテーマわけもなされうる。テーマによる分類が必要なのは、文芸の観察において、対象選択のオリエンティールングを観察者に与えるからである。どのジャンルにおいても、基本は人間のいとなみの観察である。その観察が読者そのものの生命的いとなみに作用をおよぼすことによって、ジャンルの選択は、読者すなわち観察者にとって関心の中心となりうるのである。

文芸の観察は、まず作品という対象があり、創作者の社会・歴史的環境がその背景に作用し、創作の前提とされる読者がそれに呼応し、最終的には作品という対象を間にはさんだ、創作者と読者との時空を隔てたメッセージの授受であるという点において、単なる自然観察とは異なることを、以上に述べた。とはいえ、観察の態度においては、自然観察とそう異なるものではない。火星面の観測が、時々、日々異なるであろうように、文芸作品の観察も、日々、年々、変わりうるであろう。作品や作者における事実的認識に変わりはないとしても、それらに対応する読者の側の了解の能力が変わりうるからである。文芸という対象の観察は、人間と人間の間の認識の関係である以上、認識の能力が変われば、作品自体、作者自体の<評価>、すなわち読者にとっての意味も変わるのである。結局、文芸の対象においては、客観的観察や認識というものはありえないのである。ものの認識や観察においては、普遍的真理の探究が可能であるとしても、文芸作品においては、普遍的価値や評価などというものはありえないのである。作品からなにものも受け取ることができなくなったとき、作品は死ぬのであり、あるいは作品は死なないまでも、読者は死ぬのである。

最後に、観察の対象としての文芸と、実人生との関係を考察する。文芸現象が、人間と人間との間の関係のいとなみであり、その全人的把握のいとなみであるとしても、それは必ずしも文芸に限らず、文芸に特有のことでもなく、まさに実人生そのものがそうであるといえよう。人生は生命体の生のいとなみそのものであり、その人生のいとなみのある部分を、文芸として対象化することの意味が問われねばならないであろう。 文芸現象は人生の縮図であるといってもよいが、どのような点において縮図であるのか。じつは、文芸的いとなみは、一見実人生のような見かけをもっているが、人生そのものから遊離した、いわば派生的現象なのである。創作者は創作のいとなみにおいて、人生そのものを生きているのではなく、人生をテクストの形式で再生産しているのである。その再生産された人生を、読者は作家から受けとり、追体験するのである。このテクストを間にする両者の関係は、それ自体ではある種の生のいとなみではあるが、いわゆるナマの人生la vie vecueではなく、人生の影像、コピー、あるいはフィクションとしての虚構の世界に過ぎないのである。あるいはよく言って、言語が持つ<意味>の範囲において、純粋な意味の世界であるといえよう。文芸は文芸であるかぎり、その意味の世界をぬけ出ることはないのである。もしぬけ出るならば、それはもはや文芸ではなく、<生>そのものである。作家が創作以外の活動をするならば、それはもはや文芸ではなく、作家の実人生である。虚構ではなく、現実の生である。

現実の生と虚構とのバランスが、作家の生をあやういものとする。虚構から脱け出せば、もはや作家でも文芸家でもなくなる。一介の生命体である。そもそも現実の生の圧迫から、ある意味で<逃避>する傾向を持たなければ、文芸は成立しない。いわば文芸は過酷な現実の生の中での、オアシスのようなものなのである。これは創作者にとっても、その相手である読者にとっても言えることである。場合によっては、作品によって、作家ばかりでなく、読者の生もあやうくされる。自殺する作家も多いが、文芸の影響で自殺する読者も多いのである。ウェルテルやヘッセが危険視されたりするのである。そこまでではないとしても、虚構が現実をゆがめてしまうということが、大いに起こるのである。虚構はありえない現実を渇望させることにもなるからだ。恋愛小説を読みすぎれば、現実の性愛に失望するであろう。ポルノ小説にふけりすぎれば、現実の性愛を過度に歪めるであろう。理想主義の文芸は、現実社会に生きる能力を失わせる。かといって、リアリズムや自然主義やペシミズムは、現実への嫌悪をもよおさせ、やはり適応性を失わせる。

かつてアイヌには、ユーカラという優れた口承文芸が行なわれていた。本土の日本人に徹底した支配を受けるようになって、ユーカラはすたれたが、このような悠長な文芸に夜ごとふけっているようだから、アイヌはシャモ(和人)に対抗する気概を失ったのであると、アイヌ自身が思ったようである。一民族の存続にとっても、文芸はあやうい位置にあるのである。このことはユーカラに限らず、文芸一般について言えることである。文芸はその内部に自己否定の要素を含んでいるのである。所詮文芸ではないか、単なる小説ではないか、という言い方は、実存的立場からいって、文芸に対しては、もっともきつい現実的人間の態度である。現実に目覚めるほど、創作者は文芸に対して内在批判的になる。二葉亭が、文芸は男子一生の仕事にあらず、といって断筆したのはその例であり、トルストイもまた、晩年自己の作品を全否定している。与謝野晶子が、「やわはだ」を歌ったのは(*)、まさに文芸の自己矛盾であり、気づかずして自己否定をしているのである(もっとも晶子自身は、自作の色紙を売ることで、生計をまかなっていたが)。

(*)やは肌のあつき血汐にふれも見でさびしからずや道を説く君

他方、虚構によって現実を歪めるという文芸の機能は、集団的虚構にもとづく行動においては、大いに利用されるのである。特に歌謡や詩歌が、その役目をはたせられる。武勲詩や軍歌、panegyric(権力者讃美)や国歌などというものが、集団の情動や情念をかきたて、現実の理性的判断を失わせるのである。文芸が戦意高揚のために使われた例は、枚挙にいとまない。それが集団的狂気へ向かわせ、生をあやうくするものである限りにおいて、やはり虚構であることに違いないのである。

観察の対象としての文芸を、ここでは論じているのであるが、文芸のあらゆる機能を明らかにするには、じつは文芸そのものにとどまっていては不可能である。文芸にふけることと、文芸そのものの本質を考察することとは、別の次元であるからだ。たしかに両者は不可分であり、文芸にふけらずして、文芸の本質を知ることはない。しかし単にふけるだけならば、文芸の効用に身を任せ、翻弄されるだけに終わってしまう。たいていの読者はそのようにしているのである。ここで観察という言葉を使ったのは、単に内在的に文芸にふけるだけではない、自然科学に匹敵するような、対象認識の方法を見いだすためであった。単に創作者と読者の関係だけではない、観察者の視点をそこに見いだすためである。そのような視点はあるであろうか。

それは単に文芸学としての学問ではない。あくまでもアマチュアとして文芸を楽しむ者の視点において、いわば文芸を超越する、メタ文芸、あるいは文芸が人間と人間の間の生の関係であるならば、メタ・ライフの観点を確立することである。そのようにして、文芸そのもののあやうさを、すなわち生のあやうさを、克服することである。文芸そのものが生のいとなみの一環であること、生の連関の中でのみ意味を持つ現象であることを明らかにし、生命現象そのものの中に包括すること、それによって文芸そのものばかりか、生の本質をも明らかにすることである。それをメタ文芸、メタ・ライフと呼ぶのである。

この観察の視点を、あらゆる文芸に適用すること、あらゆる読書に適用することによって、真の意味で賢い<了解>や<鑑賞>や<批判>が可能になるであろう。それによって真の<教養Bildung>が可能になるはずである。教養とはヘッセによれば無限の進歩であり、文芸や読書がその契機になるのである。単なる生Lebenではない超越的見地を、教養の土台としなければならないのである。生は単なる素材であり、それをテキスト化した文芸によって、<意味>を形成していくのが、真の教養なのである。 |

|

|

| 2022年12月5日(月) |

| Meeresstille |

|

|

|

生命体としての一個の人間は、身心のあらゆる重層的な可能性において、いかなる行為をもなしうる存在である。一個の放埓な動物、野獣でもありうるし、種の存続に奉仕する従順な動物でもあり、教養や知性といったものを誇ったり、知識の探究に精を出したり、さらには理性や精神と称するものによって、肉体や肉欲の上に立とうとする。そうした多重的な存在である人間は、<人格>などという言葉では言い表わせない、多元性と多面性を持っているのである。そのどれか一面だけをもって、一元的に生きようとすることなどは、とうてい不可能である。

人間の欲動・情動は、肉体のあられもない快楽から、知性の穏やかな快楽に至るまで、極端な階梯 scale をなしている。しかも、どちらの端からも、一足飛びに他の端へ移ることが出来るばかりか、同時的にすら発動可能なのである。古代ギリシャでは、飲食にふけりながらの哲学談義を<饗宴>と称している。真面目な仕事をする前に、まず欲情の処理をする人も少なくないであろうし、精神修行のあとには、<精進落とし>が待っている。会議の後には、宴会というのが、社会通念にすらなっている。この人間の知・情・意の変わり身の速さには、若い頃にはついていけないものであるが、大人になって世間を知れば、だれもがそうなっていくのである。