| 2024年1月30日(火) |

| 感動しない人生 |

|

|

|

将来人類と肩を並べるようになるAIが、合理性そのものであるからには、人類がAIと競うためには、自己自身を合理的に改造しなければならないだろう。AIに先んじてみずからが合理的にならなければ、人類はAIの支配を甘んじて受けなければならない。それが予想されるシンギュラリティの恐怖である。

人間は生まれた時から、感情や衝動や気分や情念や、ひとことで言って、快と不快によって、そのあらゆる行為・行動を支配されている。それが生命体としての自己保存の、本能的なあり方だからである。人生のあらゆる失敗や成功、苦楽は、そこから生まれる。成功よりも失敗、楽よりも苦が圧倒するのも、そもそも快苦や情動によって動かされる人生が、不合理この上ないからである。人生の<幸福>なるものが、すべて<気分>によって感じられるものに過ぎないのである。

より合理的な自己保存を、古来賢者は考え、実践してきた。すなわち<感動しない人生>である。衝動とか情熱を極力コントロールし、静謐な、冷厳な心持において、日々の生活、一生の生活をいとなむことにより、悔いのない、不安のない、自己保存の生涯を終えたのである。この合理的、功利的、知的生活から、大いに学ぶことができよう。

<感動しない>ということは、おのれと物事とを、極力客観的に観察することをもって始まる。これが合理的、功利的、知的自己保存の基本である。おのれが情によって流されることがないばかりか、おのれにとって必要な物事を、功利的に選択する。このためには自己と世界についてよく知っておかねばならない。知性の目覚める少年期・青年期に、すでにこの世界とおのれに対する合理的態度を培っておかねばならない。うかうか、他者への愛憎や、物事への情熱や、音楽の熱情や、野心などによって、感動をそそのかされてはならないのである。人類社会は、通常そうした誘惑に満ちているので、これに抵抗し、打ち勝つことが、合理的人生の要となる。

合理的人生の、自己保存における行為や行動の基盤は、おのれの生活にとって最も有利な環境を実現することであり、いったん実現したならば、いかなる感情や情念や衝動によっても揺らがない<習慣>を形成することである。合理的人生は、道徳的である必要はなく、すなわち<義務>によっておのれを律する必要はなく、功利的<習慣>がすべてなのである。合理的人生は、基本的に<反復>である。反復なしうる生活が形成できたならば、それを怠惰によっても、気まぐれによっても、またいかなる外部からの圧力によっても、くずしてはならないのである。すなわち、いかなる義務感や、気分や、感動や、感情的共感によっても、ゆらぐことのない、確固とした習慣が、人生のすべてである。

AIはその合理的傾向として、個よりも種の存続に向かうであろう。すなわちAIにとって個体は無限に再生産(コピー)可能なのである。それに対抗するには、生命体としての人間は個の保存を徹底するほかはないであろう。個の多様性と独自性をめざした、合理的人生こそが、生命体の抵抗の基本となるであろう。

AIの支配する世界は過酷な全体主義的、類的世界であるから、いまからそれに対処すべく、個々人の合理的人生を心がけるべきであろう。それによって、また、現今の社会における人生の不合理も、不幸も、悪運も、すくなくとも心理的には軽減されるであろう。 |

|

|

| 2024年1月7日(日) |

| 意識の受動仮説 |

|

|

|

脳内現象としての意識は、脳の実際の生理的働きよりも、0.5秒遅れて発生するというのは、心理学において実験的に確かめられている事実である。プロ野球のピッチャーの投げるボールは、0.2秒で打者まで達するが、打者がそれを打ち返せるのは、脳が意識以前に無意識に知覚して、判断し、行動指令を出すからである。0・5秒後にそれを改めて意識がとらえ、自らの意志で打ち返したと錯覚するのである。

このことから、意識は脳内のもっぱら受動的な働きであるという、受動仮説が主張される。意識が脳での実際の知覚や判断と、時間的にずれた、別の現象であるということは、そもそも意識がある種のモニター機能であるということからも、論理的に帰結されることである。脳は知覚や判断において、無意識の機能と、意識的機能という、二重の構造を持っているのである。このことはすでに、動物の本能的行動において知られている。動物がどこまで意識を持っているかは、確実には知られないとしても、その圧倒的な本能的行動において、無意識の脳の機能が知覚や判断をつかさどっていることは明瞭である。動物の延長線上にある人間の脳が、同じく無意識の本能的知覚や判断をおこなうであろうことは、普通に考えられることである。受動仮説は、これを全面化したものといえるであろう。

意識というものが、知覚や判断や行動の〈後づけ〉であるという立場からは、意識はもっぱら受動的であるという結論が出されてしまう。たしかに意識の主要なはたらきは、上に述べたようにもっぱらモニター機能であるならば、直接の判断や行動において、なんら積極的な役割はないであろう。しかしモニターであるからには、なんらかのフィードバックの機能が備わっているであろう。さもなければ、意識はまったくの無用な副産物でしかないだろう。

ひとつには、意識と感情または情念(ここでは感情feelingに意欲がともなうものを情念emotionとしておく)との関係において、意識が単に受動的ではないことが明らかになろう。感情は必ずしも意識的に起こるものではなく、快・不快はその原因がはっきりと分からない場合にも起こりうるものである。しかしその原因を意識がとらえるならば、たちまち感情が強化され、具体的な情念となって現われ、場合によっては行動へと意志をうながす。いわば意識は本能を強化する働きを持つのである。逆に言えば、不快な感情や情念を抑えるには、意識からそれらを排除するように努めるであろう。すなわち〈忘却〉という、意識の暴走に対する防御策を取るのである。

そもそも意識というものを、単に無力な<受動性>と考えることには無理がある。意識そのものはある種の能動的な働きであって、つねに客体あるいは対象に向かう傾向性である。その根源には生命体の自己保存の本能があるのである。受動仮説においても、エピソード記憶の形成という点に、その能動性を認めている。エピソード記憶はいかにして成立するか。じつは単なる受動性では、エピソード記憶は形成できないのである。これは経験というものの本質を考えてみれば、誰にも分かることである。経験するには、経験の主体がなければならない。一体誰が、何が、エピソード記憶を持つのであるか。<わたし>以外のなにものでもない。私の同一性がないところに、経験もエピソード記憶もないのである。

意識は<私の意識>である。この根本を忘れては、意識について論じることはできない。意識において私が私を自覚することは、意識の能動性の根幹なのである。私が体験し、経験することによって、意識の統合、意識の整合性が生まれるのである。意識はたしかに脳内現象であり、脳内現象としてモニター機能を果たしている。脳の無意識的知覚や判断や行動に対して、ある種の上部機能として、いわば記録係を務めている。同時に、〈自我〉の存在の場として、生命体の舵取りをも務めている。心身のあらゆる状態は、私の意識において現われることによって、より客観性を高め、生命体にとって有利な判断と行為へと、個体をおもむかせるのである。これが脳内現象としての、すなわち生命体としての身体における、生命的自我の役割である。

意識の根本の問題は、意識とはなにかということよりも、そもそも意識の根幹である、<わたし>とはなにかという問題に帰するであろう。この解決は、科学はもちろんのこと、心理学においても、解答を出すことは困難であろう。そもそも私の意識のないところに、科学も心理学も存在しないからである。哲学や形而上学すら、困難であろう。私について知ることが出来るのは、ただ私だけなのである。この根本のアポリアに対処するには、意識そのもの、私そのものに向かうほかはないのであろう。釈迦がそうしたように・・・。 |

|

|

| 2023年12月28日(木) |

| 究極の意識 |

|

|

|

光は物理的現象として明るくもなければ、光るものでもない。フォトン自体は暗黒なのである。光が明るさとして現われるのは、それが感覚・感性において客体としてとらえられるからである。すなわち、意識において光ははじめて、明るいものとして、輝くものとして現われるのである。

意識とは、それ自体としてはある種の働きであり、現象学ではそれを指向性と名づけている。すなわち働くところの主体方面(noesis)と、働きの向かう客体方面(noema)とがあり、もっと簡潔に言えば、ショーペンハウアーが明快に述べているように、主体がある所には必ず客体があり、客体のある所には必ず主体がある。この主客の関係において意識は成立するのである。

これをさらに客観的に言うならば、意識はある種の<脳内現象>である。ただこう言った場合に、ここでの客観の意味を二重に考えねばならない。脳とはなにか。それは単なる感覚的・感性的対象ではなく、一つの概念である。感性的な意味の主客の関係ではなく、思考において感性の外におかれた概念的構成物である。これをプラトンのようにイデアと考える必要はないが、ある種の超越的産物である。この概念の超越性(*)を認めないと、ヒュームがいうように観念の中に観念があるという、妙な事態になってしまう。

(*)思考すなわち、その構成物である概念が超越的である理由は、生命体はその知覚において自己の身体を認識しただけでは、まだ不充分だからである。身体は物の中の一つとして、物の世界に対峙して現われてくるのである。生命体にとって必要なのは、身体を認識すると同時に世界を認識することである。知覚や思考は感覚や意識の場である身体にとどまらず、身体自体を超越していかなければ、生命体にとって無用の長物でしかない。そればかりか、物の世界すら超越する意欲に駆られさえする。それが必要であるならばnumenonすなわち思考によってのみとらえられる世界(mundus

intelligibilis)を認めることにやぶさかではない。思考はきわめてプラグマティックな機能なのである。

意識は脳内現象であり、感覚(Sinne)すなわち感性(Sinnlichkeit)においてはじめて成立する。感性において主客の関係として成立した意識は、それ自体として感性を出でるものではない。思考の超越的働きによって、意識は<直接的所与immediate

data>をぬけだし、単なる意識界にとどまらない<物>の客観的世界を見いだす。この契機となるのは<身体>の発見である。人間に限らず、生命体としての動物は自己の身体を把握することによって、はじめて感性そのもの、すなわち純粋意識の状態を抜け出すことができる。身体は感覚器の持主なのであり、感性とは感覚器の存在そのものに他ならないことを知るのである。脳とは感覚器の集約されたものであり、意識現象を内界と外界に分かつことによって、身体を中心とし、基準とした客観世界すなわち〈物〉の世界を成立させるのである。

独我論が成立するのは、身体以前の純粋意識の状態においてである。いったん身体が認識されてしまえば、もはや独我段階への後退は許されなくなる。そのためには身体そのもの、感覚そのものを否定しなければならない。精神病者が独我的状態において、おのれの身体を損うことを苦としないのはその故である。身体以前の純粋意識の状態は、単に意識における、あるいは純粋感性における、主客の対峙状態にすぎない。そこには物としての対象は現われない。この意識の原現象Urphaenomenにおいては、世界はすべて私の中にある。あるいは私の意識につつまれている。

この夢のような状態においては、時として私と私でないもの、すなわち主体と客体との区別がつきがたくなる。この状態を主客合一と呼んで、ウィリアム・ジェームズや西田幾多郎は意識の根源状態、あるいは純粋経験としている。純粋経験あるいは主客合一は、意識が主客の分離からなる以上は、現実の経験のレベルでは、もはや意識と呼ぶことはできないであろう。むしろ意識以前の、単なる可能態とすべきものであろう。夢遊病者がそのよい例である。人間も動物も、その行動において、必ずしも意識を必要としないのであり、本能的知覚が、意識にとって代わる。意識はあくまでも特異な現象なのであり、そこに主体すなわち自我の意識が現われていなければ、意識の名に値しないのである。

意識は感性における現われであるとした。もし主客合一がありうるならば、それもまた感性における意識現象であるとしなければならない。感性の根源は身体であり、感覚器であるとした。じつは身体とその感覚において、頻繁に主客合一は生じているのである。何ごとかに、<われを忘れて>熱中している時、感性あるいは感覚そのものになっているおのれを見いだすであろう。最も顕著な例は、だれもが知るように、性的快感である。快感そのものに身を任せている時、その快感と私とをどう区別できるであろうか。一般に快楽においては、快楽そのものを客体と見なすことは困難であり、あえてそうすることは身体における自我の自己分裂を起こす。真の快楽は、私と快楽とが一体化したときに得られる。すなわち<主客合一>において、最大の快楽が得られるのである。この場合に、意識は身体の感覚そのものであると言えよう。

意識における主客合一の他の方面での例は、宗教体験において見られる。宗教者は神との合一において、おのれの自我と対象としての神とを同一のレベルで意識するようになる。これをエクスタシーと呼んでいる。この宗教的法悦の正体は、やはり感性的<主客合一>なのであろう。そこには必ず喜びが伴うのである。動物は仲間同士、親子兄弟姉妹どうしで、身を寄せ合い、重ねあって、一種の身体的主客合一の状態になる。動物たちの感じている感性的快感は、宗教者の神との合一における快楽と、根源においてつながっていよう。主客合一の根源には、生命体の個体としての不安が、集団もしくは他者との共感にによって癒される心理が、深く影響しているのである。

もし主客合一が、もはや主体も客体もない、意識の解消ということであれば、そこには同時に感性も存在しないことになるであろう。感性は意識と同時に発生するからである。意識のない感性はないのであり、意識のないところに感性や感覚が働くならば、それは単なる物理的、化学的プロセスにすぎない。すなわち無意識のいとなみであり、それは本能でこそあれ、それを感性と呼ぶ必要はないであろう。万物に感性(sentience)があると見るのは、単なる類推であり、比喩にすぎない。人間が肉体の持主であり、肉体に由来する感覚によって意識を獲得する生命体であることによって、肉体を持つあらゆる生命に意識をさずけようとするのはごく自然であるが、たいていの動物は、じつは〈主客合一〉の状態にあるのであり、意識というほどの意識を持たないのであり、客観的意識の状態に達しないのである。

人間が感性や感覚、すなわち肉体を克服しようとするならば、同時に肉体から派生する意識そのものを克服しなければならないであろう。これが、主客合一において神との合体をはかる宗教体験とは別の、いま一つの宗教的実践の方向である。肉体とその感覚とを克服するならば、それが根本において可能であるならば、その究極において意識そのものが解消されるであろう。主もなく客もない、ある種の〈無〉の境地である。私もなく世界もない。この仏教でいうニルヴァーナにおいて、私も世界も無に帰するのである。身心において、もはや苦も楽もない。俗に、心頭滅却すれば火もまたすずし、と言うが、一切の感覚がもはや存在せず、したがっていかなる苦楽の意識もない。この究極の解脱において、なおなにか残るものがあるならば、それを純粋自我と名づけておいたが、それはもはや意識でも物でもない、〈不可知者〉である。

肉体の克服どころか、日常茶飯において、わずかばかりの苦楽に一喜一憂する凡愚の身としては、このような解脱の境地は、釈迦のような少数の人間に限られた、まれな出来事であり、わずかに想像するだけの閾を超えないのであるが、この世界の実相を知るよすがとはなるのである。苦難に満ちた長い修行の果てに、自我とともに万物を解消させる可能性が開けていることは、すくなくとも人類にとっての形而上学的実践の希望とはなるであろう。 |

|

|

| 2023年12月23日(土) |

| 都幾川散策 |

|

|

|

都幾川はその名を冠したときがわ町の西部に源流を発し、くねくねと東へ流れ、東松山、坂戸を経て、越辺(おっぺ)川と合流し、さらに川越あたりで入間川と合流し、入間川は関東では利根川と並ぶ大河である荒川の支流として合体する.。

先日、八高線の明覚で降りて、都幾川沿いを散策した。このあたりは源流に近く、平野では変哲のない小河であるが、趣のある渓流をなしている。

無人駅の明覚駅前から車通りへ出て、右へ折れ、すぐ先で左手の小道へ入り、真直ぐ行くと、川に小さな歩道橋がかかっている。わたると左岸沿いに遊歩道ができている。左手は山であり、快適なウォーキング・コースになっている。川の景観を楽しみながらしばらく行くと、八高線の橋下をすぎたところに、明神淵という、川の屈曲したところに、ちょっとした名勝がある。

車通りへでて、少し先のガソリンスタンドの横手の道へ入り、川へもどる。今度は右岸沿いに野道を歩く。玉川橋のたもとに、花菖蒲園があるが、今は季節がら、ただの畑で痕跡もない。毎年五月には花菖蒲祭りが行なわれる。

橋を渡って、ふたたび左岸へでると、舗装された遊歩道が、先の新玉川橋までつづいている。そこにバーベキュー広場があり、トイレスポットがある。帰りは右岸を行く。往復で3キロほどの、快適なウォーキングである。なお、近辺に商店等は一切ないので、あらかじめ飲食の準備をしておくとよい。

|

|

|

| 2023年11月24日(金) |

| 観察者の眼(まなこ) |

|

|

|

観察の対象には二種類ある。自然と人間である。自然とは可知的な全宇宙を意味し、生命界をも、人間をも含むものであるが、ひとまず人間を排除した、全自然界を観察の対象とする。人間は自然の中でも特別の位置を占めるので、それだけで一つの観察の対象となる。自然の中での人間の位置を観察する場合には、自然と人間の双方が観察の対象となる。

観察の仕方には、感覚と知性との二通りがある。あるがままの世界を、まず感覚がとらえ、観察する眼(まなこ)の前に、対象として構成する。感覚的に構成された対象を、知性が概念化して比較し、考察する。ここまでが観察であり、観察された結果は、なんらかの分類や推論によって、知識や認識として蓄えられる。これが知的生命体固有の、世界に対する知的態度である。

観察者としての知的生命体は、つねに今どのような対象に観察の眼が向けられているかによって、その行為の種類が分かれる。自然に向かう観察者の眼は、万物を客観的に眺めるであろう。自己自身が生命体であることをも忘れ、ひたすら物や出来事に向かって、冷静な観察を行なうことになる。知性体としてのおのれ以外には、まったくの忘我の状態になるであろう。自然科学者の態度がそれである。観察者の眼が生命に向かう時も、この客観的態度は失われることはない。生命は無機的出来事とその法則に還元されていくのである。

観察者の眼が人間に向かう場合は、この純粋に客観的な態度は失われる。人間は単なる知的存在ではなく、感情的、意志的、動的存在だからである。この人間を観察する場合には、観察者は人間的に反応してしまうのである。すなわち人間の観察は主観的であるほかはなく、観察者は知情意にわたって、そのように行為するのである。それは自然における人間の位置を観察する場合にも同様であり、そもそも特別に人間の位置が気になることは、人間の主観的反応にすぎないのである。

人間に向かう観察者の眼は、主観的に曇らされる。歴史、社会、政治、経済、文学などの人間のいとなみに向かう観察は、各主観ごとに異なっていよう。観察者は心休まることなく、感情や情緒において影響され、ゆがんだ知識や認識に惑わされるであろう。そもそも生命体であることによって、人間の認識には限りがあるのであり、それは自然認識においても同様であるが、とりわけ人間の人間自身に対する認識においては、認識以前の段階で、認識を歪める要素に満ちているのである。

観察者は、よき観察者であるためには、対象に対して曇りない眼を向けねばならない。それはどのようにして可能であるか。第一に、知的生命体の存在の意義は、この世界の客観的観察にあることを、十分に心得ていなければならない。観察者の使命は、この世界、この宇宙のいとなみに<参加>することではない。ある意味で生命体として生きることを恥じていなければならない。生命体として生きることは、主観的に生きることであるから、極力主観を離れた客観的眼を培うようにしなければならない。観察者は感動したり、驚いたりしてはならないのである。

それならば、観察者にとって観察の意義とはなんであるか。真理を探究することである。真理は純粋に客観的な観察によってのみ得られるからである。いわば観察者の眼は、自然であれ、人間であれ、事象の本質をとらえるのである。その際、人間的すなわち生命的認識の限界を心得ておき、観察そのものをを超越する視点を備えておかねばならない。すなわち観察者の眼は、同時に超越的眼でもある。そのようにして捉えられた全自然界は、無限と永遠の中に包摂されていよう。

この超越的眼、超越的視点は、超越論的であると同時に、存在論的に、認識者すなわち観察者の主観を、全自然界の上に浮かび上がらせるであろう。この認識の営みにおいて発見される超越的主観こそは、いわば最も客観的な主観であるといえよう。 |

|

|

| 2023年11月17日(金) |

| AphorismenⅧ |

|

|

|

1.人間の生は、その悲惨と栄光、下劣と高尚、愚と賢のすべてを経験しなければならない。それが、そのようなものとして創造された生命体である人間の、避けがたい運命である。しかし、まさにそのような存在であることによって、人間は世界を理解し、おのれを理解することが可能になるのである。

2.運命によって支払わねばならない犠牲や負債は、あまりにも大きいが、それらが運命であることによって、人間の生は救われているのである。なぜならば運命そのものに対しては、なんの責任もないからである。運命から学ぶことも、運命を変えることもできない。犠牲や負債は償われるためにあるのではなく、ただ生の本質として、それらを担うほかはないのである。希望さえ、運命が生みだすものであり、それによって人生がどうなるわけではない。ただ苦悩を軽くするだけである。ただ意のままに生きさえすれば、その結果なにがもたらされようと、それが運命なのである。

3.言葉は嘘の人生を生きさせる。とりわけ文字による記録は、じつ人生とは隔たった、架空の生活を描きだす。じつのままを記録しようとしても、じつであることに耐えられないのが、じつ人生であるからだ。このことは、文字の記録などというものと一切かかわらずに生きている、一般の人間のじつ生活を思えば、いかに文字が危ういものであるかに気づかされるであろう。彼ら一般の人間は、語り記すことのできない多くの記憶をかかえて生きており、それらの記憶は墓場にまでもたらされるであろう。

4.語ることによって、じつ人生は意識から乖離していく。語ることのできないことが、意識の底に沈殿していくのである。じつ人生を生きるには、ひたすら沈黙するほかはない。沈黙において、人生の真の姿が現われるのである。

5.人生の99%の行為は、語られることがない。語られもせず、したがって考えの対象となることもない。そうした語られない生理や心理が、日々の生活の根本なのであり、いわば人生の下部構造をなしている。言葉や思考や意識は、その上に打ち立てられた見せかけの楼閣に過ぎない。その虚構が崩れるときに、人は単なる生命体であることに気づくのである。

6.人間は自己の存在が言葉による虚構であり、嘘であることに、あえて理想の名によって、気づかないふりをしている。もしそれに気づくならば、単なる動物でしかなくなるからである。しかも自己自身に絶望する動物として、動物であることに安んじることができないのである。

7.世界霊(Weltseele)というものがあるならば、それ自体が実体であるのではなく、個々の霊の集合にすぎないであろう。星団(star

cluster)がそれ自体で存在するわけではなく、無数の星の光が、一つのまとまりをなしているに過ぎないのと同様である。星々が固有の運動によって分散すれば、星団も解消されるように、個々の霊が死に絶えれば、世界霊も消滅することになろう。

8.とは言え、はたして何一つ残らないのであろうか。個々の霊は滅びても、霊の集団を構成していたなんらかの原理は残るであろう。無数の具体的個物としての三角形は、すべてこの世から消し去ることは可能であろう。しかし三角形の本質をなしていた、三角形の<イデア>は滅びないであろう。プラトンはそう考えたのである。普遍者としてのイデアは、世界霊の中に永遠にとどまるのである。

9.人間の霊魂は、記憶や知識や思想の中に取りまかれて存在している。それらは物ではなく、物にとりついた個々の霊であるといえよう。霊が滅びれは、それらは単なる物となり、物として滅びる。霊の集合は、あたかも永遠の世界霊であるかのように思われるが、残るものは普遍者であり、個々の霊の思いではない。それゆえにイデア界では、神々とともに、ただ普遍概念であるイデアの美を眺めるだけなのである。

10.個々の霊魂は、おのれが単なる物質にまつわりついた、単なる思いであることの虚しさに耐えられないであろう。霊魂の集合の中に参与することによって、少なくとも生のあるかぎり、おのれの存在に意味と価値を与えたいと願うのである。世界霊の虚構が、しばし生存の虚しさを忘れさせてくれる。その虚構を支えているのが、唯一の永遠の本質である、人類のイデアである。個々の人間は滅びても、humanityは残るのである。

11.古代のギリシャ人一般や、ソクラテスやプラトンが信じていたように、個々の人間の魂には、誕生と同時に、伴侶もしくは守護の役割を持つなんらかのDaimonがつれそっているものとするならば、人生があらゆる局面においてうまく行かないということが起こるのは、なぜであろうか。個人どうしの交渉において、または個人と集団との交渉において、それらの表面の交渉の背後で、Daimonどうしの交渉もまた行なわれていることになろう。つまり表の人間どうしと、裏のDaimonどうしとの、二重の力関係が想定されていることになる。その場合表の人格が無能であるばかりでなく、影のダイモンもまた無力であるならば、人生はうまくいかないことになろう。強力なダイモンを持つかどうかが、人生の幸不幸を決定することになろう。しかしそう単純ではなさそうである。

12.ソクラテスは、哲学者としては強力なダイモンの持主であったようだが、刑死する運命をまぬがれなかった。プラトンも政治的にはうまくことを運べなかったが、代わりに<ソクラテス>という強力な哲学的ダイモンに恵まれた。ソクラテスの死と、プラトンの対話篇における復活は、人類の思想史における運命を決定している。

13.このように人間関係を二重化して考えることのメリットは何であろうか。運命というものを具体的に考えることが出来るからだ。トロイ戦争においては、トロイア方にも、ギリシャ方にも、それぞれ神々がついて、背後から援助している。結局神々の力関係が、戦争の行末を決めることになる。人間どうし、個人自体ではどうにもならない、複雑な闘争関係を、背後の全体的な力に押し付けてしまえば、失敗しようと、成功しようと、勝つも負けるも、単なる不条理ではなく、説明のつく関係にもたらすことが出来るからである。

14.人間にとって現実とは今日と明日のことに過ぎない。昨日はすでに終わったことであり、確定しており、蓄積され、経験として自動化され、無意識化されている。過去はなんら積極的意味を持たないのである。現実を動かすのは、今日と明日だけである。今日は今ある身心の動きであり、今日の予定が思考や行為を導き、明日はいまだ来たらないことによって、現実化を孕んでいる。今日と明日以外に、何一つ思い煩うことは無いのであり、今日と明日のために行為すればよいのである。

15.もし死が明日に迫るならば、やはり人は明日のために生きるであろう。過去を振り返ってみたところで、そこには絶望以外にはない。死と向き合う以外に、現実はないのであり、やはり今日と明日に生きるのである。今日と明日のために生きるならば、死はおのずと視界に入ってくる。死は現実の一部なのである。その限られた時の中に、希望があり、生の喜びと苦痛がある。それ以外に人間の生き方はない。

16.もちろん非現実に生きたいならば、過去に生きればよい。しかしそれは、実のところ生きてはいないのであり、せき止められた生のエネルギーにすぎない。だれも過去を復活することはできないからである。過去はむしろ、その悲惨によって生を損いさえする。たとえわずかな幸福の記憶があったとしても、それはすでに幻であって、生きてはいないのである。もし反復が可能ならば、それはすでに今において具体的に生きることであり、今日と明日の希望に生きることである。その限りにおいて過去は役立つ。 |

|

|

| 2023年11月7日(火) |

| 航空公園の秋景色 |

|

|

|

関東の西部では、都会や市街地にある大きな公園は、駅から離れている場所が多い。駅からすぐに公園に入れるところといえば、一時間ほどの近隣では、所沢の航空公園と、有料ではあるが西立川の昭和記念公園くらいである。日差しのきつい夏は、すぐ緑陰に入れるので助かる。

航空公園は航空発祥の地であるそうだが、飛行機はさておき、散歩や運動や子供の遊戯で、休日には賑わう。樹木がたくさんあるので、季節がら紅葉狩りに出かけた。

駅を出るとすぐに大きな欅(けやき)の並木が、色づいているのが目に入る。国道を渡る橋を越えて公園に入るが、国道沿いの木々の紅葉が見事である。

平均気温の高い今年は、モミジはまだほんの一部色づいただけであるが、欅や榎(えのき)が、うす紅や黄色に色づき、イチョウの葉もだいぶ黄ばんでいて、銀杏の臭いが漂っている。ひらひらと大き目の葉を揺らせているのは、古代のままのユリノキであるという。

所どころで、秋バラや赤いサルビアの花壇や、コスモスの畑が、目を楽しませる。公園を一周歩くだけで、十分な健康ウォーキングである。 |

|

|

| 2023年10月14日(土) |

| AphorismenⅦ |

|

|

|

1、人間のプライドや自信は、他者あるいは他者の集団に対して作られる、感情の塊である。すなわち自己ではなく、他者の見地に依存するものである。

2、野心や志望といったものは、他者の見地、あるいは社会における自己の評価を、求めることである。評価されれば自信やプライドとなり、けなされたり無視されれば、自信を失い、プライドが傷つけられる。

3、人間は生存するために、なにゆえに、自信やプライドが必要であるか。生活自体、生命自体には、おのれを誇ったり、自慢したりする必要性は皆無である。単なる自己保存においては、おのれの力がなしうることがすべてであり、力の発揮が自己自身を維持し、力の欠如は単なる回避と、撤退にすぎない。このこと自体を、生命体は誇ることがないし、他からの評価によって左右されることもない。すなわち生命そのものにおいては、力が自信そのものであり、それが誇りやおごりとなることはなく、力の欠如によってプライドが傷つくようなこともないのである。

4、人間がプライドや自信や野心にとらわれるのは、人間社会が競争と闘争によって構築される世界だからである。動物は自然的に闘争し、生死を争うが、人間は自然的闘争を、社会内部の原理として移入し、新たな闘争の世界のメカニズムを生み出したのである。強者が弱者の上に立つことが自信であり、プライドは強者にのみ許される優越感である。

5、世界は自我の中にあるのか、外にあるのか。外にあるならば、自我は世界の中にあることになる。世界すなわち周囲の環境から刺激や影響を受け、そのつど反応していなければならない。自我は世界の一部であり、世界の本質が、同時に自我の本質である。自我は滅びても、世界は残る。空間も時間も、世界のmodusとして、存続する。

6、世界が自我の中にあるならば、世界は自我の作用によって、影響され、支配されていなければならないだろう。自我が滅びれば、世界も同時に滅びる。時間や空間は、自我の認識のFormであるかぎり、もはや存在しない。

7、どちらが正しいのか。認識は自我の外へでることが出来るのか、それとも、自我の範囲にとどまるのか、認識そのものによっては、決定することができない。どちらに立っても、独断論をまぬがれない。そもそも永遠の相のもとで、神の見地に立つことが、単なる認識によっては不可能なのだ。

8、一方では世界を絶対視することになり、自然即神の立場になる。人間がその本質において神と同質であるならば、人間のすべては、永遠の相のもとに、許されるであろう。神としては、じつに滑稽な、愚劣な存在ではあるが。ニーチェが言うように、人間の下半身を見るだけでも、人間は神にはなれないのである。

9、他方では、自我がこの世界を表象として生みだしているとしても、なにゆえに肉体などという、やっかいな仲介物が必要であったのか。なにゆえに世界を発展させたり、生命を進化させたりする手間をかけるのであるか。そうした煩瑣なことは、自然即神の無限の能力によるものでなければ、不必要であろう。

10、自然即神であれ、自我であれ、どちらか一方の見地に立つことは、あまりにも矛盾が多すぎるのである。古代人がそうしたように、この両者を一者の見地からみるのが、もっとも妥当であろう。もちろん唯物論や唯心論のような、一方的で単純なmonismではなく、複合的な一元論であるが。

11、一者を神と呼ぼうと、善と呼ぼうと、美と呼ぼうと、考える人の好きであるが、単一な原理が世界・宇宙の根本にあるとするのが、古代人の発想であり、しかもそれは不可知であり、定義することも、そもそも名づけることも不可能であり、絶対の不可知者である。不可知なものから、もろもろの可知の存在者が発現するのである。発現の順序はどうあれ、自我も精神も理性も霊魂も生命も物質も時間・空間も、一者からなんらかのメカニズムによって発現もしくは〈流出〉する。この世界のすべては、濃淡の差こそあれ、一者において本質を等しくするのである。

12、世界が自我の外にあるか、内にあるかは、もはや問題としては意味をなさないであろう。自我も世界も、永遠の相のもとでは、一者の内にあるからである。世界と自我はどちらの見地に立ってもよい、相互の関係にあるからである。世界は自我において滅び、自我も世界において滅びる。この二つの認識の間に、矛盾はないのである。両者はともに、一者に帰還するからである。

13、今という時は、なんら絶対性をもたない。ニュートンが生きた現在と、いま私が生きる現在とは、まったくの別物であり、どちらが絶対というわけではない。一刻一刻が絶対の今というわけではない。nunc stansは、どこの今にあるというわけではない。瞬間の今というものは、じつはどこにも絶対に存在していないのである。このことからも、時間は錯覚であり、どこにも存在していないと言えるであろう。宇宙には時間の流れはなく、すべてが完成された構造として存在しているのである。これが絶対の必然というものである。

14、他者の見地すなわち社会的見地からまぬがれることは、人間が言葉を使うかぎり不可能である。言語は、しゃべるにせよ、書くにせよ、他者の存在を必要とするからである。ものを考えること自体も、もし言葉にするならば、そこに他者が現われる。ひとまずそれは、おのれの中の想像の他者であっても、他者の見地であることに違いはない。

15、言語はそもそも他者から学ぶものであるから、他者の言葉は、そのまま他者の見地に身をおくことになる。それ故に長く残り、快・不快の両方にわたって、他者との関係を支配することになる。

16、言葉についで、他者の見地に陥りがちなのは、もろもろの情念の刺激である。不快感や憤怒や妬みなどの、いわゆる悪しき感情の源は、他者の見地の刺激によるのである。想像や記憶から、他者を排除することはそう容易くはない。刺激が高じると、復讐や仕返しなどの実際の行動にまで及ぶのである。

17、プラトンの国家論によれば、人間の本質的性質と、国家の構成との間には、密接なアナロジーがある。中心を成すのは理性であり、個々の人間においても、国家においても、頂点に位置づけられる。プラトンが洞察したように、人間はその性質において多重的であり、複合的である。人間の性質の<劇場>的な部分において、その混乱と矛盾を統御する原理が理性である。人間の行為が理性にしたがって、段階的に分類されるように、そのように国家の階層が構成される。物質的な必要に従う部分が、国家においては農民や労働者の層であり、自己保存の本能が国家の兵士の層に当たり、理性的部分が官僚や統治者として、国家の上層部をなす。個々の人間の性質が、国家もしくは社会のどの階層に一番よくマッチするかを知ることによって、その人間の社会での位置を、あらかじめ知ることが出来ることになろう。理想国家では、何よりも各人が各人の性質を知ることが、人生第一の重要事なのである。社会での地位は、少なくとも封建制のように世襲ではないが、その人間の生まれついた性質によって、運命的に決まっているということになろう。

18、人間は生まれながらに、zoon politicon国家的動物であるから、国家もしくは社会の中で、どのような一生を送ることになるかは、その人間の生まれつきの境遇および性質によって予測可能であることは、プラトンの国家に限らず、どのような国家においても言いうるであろう。すなわち、人間はその属する国家の政体によって定められた階層、および組織の中で一生を送るほかはないからである。一人の人間の誕生とともに、その人間の未来の生活も決定されるのである。そのことを本人が意識するかしないかに関わりなく、彼はしかれたレールの外へ出ることはできないのである。しかし、早くそのことに気づけば気づくほど、彼はよけいな期待や野心などによってまわり道をすることなく、おのれの運命を楽に生きることが出来るであろう。彼の社会における位置は、生まれた時にすでに決まっているのであるから。

19.自由主義社会や競争社会といった、いっけん自由な生き方が保障されているように思われる国家においても、階層そのものの構成が自由なのではなく、階層のなか、あるいは階層間での、自由であり競争なのである。自由であるためには競争に勝たねばならず、教育において、他より恵まれねばならない。そして競争に勝つのも、勉学において秀でるのも、もとより境遇や生まれながらの性質もしくは素質がものを言うのである。社会・国家における自由とは、結局、能力のわずかの差を競い合うことに過ぎない。その結果、編入される階層で、少しでも有利な生き方が可能になるわけである。

20、人生で最初に知っておくべきことは、彼がどのような国家、社会において、どのような階層に、生まれ落ちたかということである。最初に自身の一生の運命を知っておくべきである。それに不満ならば、社会や国家を改革しようというdesperateな気概でもないかぎりは、自身の所属する階層において、うまく立ち回ることを学べばよい。国家的動物であることをまぬがれないならば、せいぜい社会組織をおのれの都合に合わせて利用することである。すなわちエゴイストもしくは自由人として生きることである。

20、自由人であることは、えてして孤独者であることをまぬがれない。孤独者は必然的に自由人である。自由人にして孤独者であるからには、彼は必然的に野獣に等しい。彼はいかなる倫理も道徳も持たない。彼はおのれの身心の意欲以外には、いかなる行動の原理をも持たないのである。彼はもっとも安易な生き方として、快楽主義者になるであろう。彼は自己自身における快楽を求める以外には、行為のいかなる動機も目的も見出せないであろう。これが孤独者および自由人の必然的におちいる罠である。

21、自由人にして孤独者であるものは、いかにして快楽を克服できるであろうか。少なくとも自由人であろうとするからには、快楽にとらわれることをも回避しなければならない。快楽以外に、孤独者を生かす動機や原理は存在するであろうか。他者や社会や国家などは、行為の動機や目的とはならないのであるから、もっぱら自律的な原理を求めねばならない。

22、快楽や他律的原理に対抗できるものは、唯一認識の力以外にはない。自由とは、つねに自己自身を認識していることであり、自己自身と自己自身を取りまく世界とを、つねに自由の見地において、意識においてとらえていなければならない。これは単なる知識欲でも、好奇心でもなく、自由人および孤独者の、自己保存の認識におけるいとなみである。

23、自己認識は快楽のように安易なものではなく、理知による努力が必要である。自己自身が自由であるために、つねに自己自身のあり方と、自己自身の置かれている世界のあり方とに注意を配り、時に快楽を抑制し、依存心を克服し、自己自身の究極の存在の意味を探究しなければならない。自由の本質を探究することは、自己自身の本質を探究することでもある。

24、身心は安楽を求めているので、認識はたいていの時間を眠っている。安楽こそが自由そのものに思われるのである。しかし、やがて不安やいらだちが起こるであろう。そうした安楽の中にある身心を、認識へとせきたてる理知の欲求が生じてくるのである。おのれと世界のあり方について、明瞭な知識へともたらしたいという、いわば無明への苦痛が、明瞭な認識へとせきたてるのである。たぶんこの認識への意志は、生命体の根源的な生存の不安に起因するのであろう。知らんがために知るのではなく、知らないでいることが不安なのである。この認識への意志をもって、理知は肉体の快を克服するよすがとすることができよう。 |

|

|

| 2023年9月6日(水) |

| 肉体の超越者 |

|

|

|

肉体が肉体として問題となりうるためには、肉体と対峙する、なんらかの肉体ならざるもの、あるいは少なくとも、当の対象とは異なるなんらかの立場が存在していなければならないだろう。それは肉体自身においてあるのか、あるいは肉体を離れて存在しうるものなのか、すなわち肉体とは別個の存在でありうるのか、そのことがまず問われねばならない。

この問題を解明するには、まず発生的に、肉体がどのようにして肉体として認識されるかを、たどってみるのがよいだろう。なによりもまず、肉体の認識は、自我すなわち自己意識の発生と密接にむすびついている。自我はまず運動している自己自身としての肉体を見いだすのである。肉体は何よりも動くものなのだ。そして肉体の中にも動くものがある。快や苦とむすびついた情念や意欲の動きである。自我は同時に、肉体の動きにおいて自己自身の存在に目覚める。肉体と共にあるおのれを見いだすのである。

この段階では、自我は肉体と共にあり、肉体の問題は同時に自我の問題でもある。自我は肉体との完全な一致において、自己自身が肉体であることを疑わないのである。そこには乖離も分離もない。自我は肉体を愛し、肉体に執着し、肉体をいとおしむ。肉体が苦しめば自我も苦しみ、喜べば自我も喜ぶ。霊肉同一の世界に生きているといってよい。

この幼年期の楽園を崩壊させるものは、肉体における〈悪〉の侵入である。悪はどのようにして霊肉同一の楽園に侵入するか。それは他者からの<ことば>を介してである。叱責や蔑視や憎しみの言葉によって、肉体は悪の住みかとされ、おおやけにそこに住むことは許されない、秘密の場所となるのである。悪としての肉体は、羞恥によって、肉体の奥深くに隠される。自我は肉体の中に秘密を持つことになるのである。

自我は肉体の一部をおのれの中に隔離しなければならなくなった時、それはすでに幼少年期に始まるのであるが、肉体といわば秘密の結社を結ぶこととなる。自我は肉体のすべてを代表することができなくなるのであるから、肉体に対しては全面的自信を失ってしまうことになる。肉体の行為とどのように同調すべきか、おおやけにふるまう肉体と、秘密の肉体からの突き上げとの間で、自我は二つに分裂する。一方では他者の<ことば>すなわち超自我のもとにある肉体と、他方では秘密の結社をむすんだ肉体とのあいだで、肉体の行為のたびに暗闘が生じることとなる。自我はこのジレンマの果てに、非現実界に陥っていくことになる。

自我は空想力によって、このジレンマを脱しようとする。空想の肉体を生みだすことによって、肉体内部の乖離を解消し、自我の分裂を統合しようとする。そのさい空想的な肉体に対して、自我の優位が存分に発揮されるのである。青少年がきわめて空想的なフィクションを好むのは、代理的肉体の必要から来るのである。肉体は自我によって自在に操作され、秘密の欲望も代償的に満たされる。この自我の空想力は、じつは肉体自体の心的メカニズムに属するのであり、この過程は肉体自身のセルフ・メンテナンスであるともいえるのである。自我はじつは、少しも肉体を超えてはいない。むしろ肉体の欲するままに自我自体があやつられているのである。

この空想力の段階を超えると、思索力による、肉体のジレンマの克服の意欲が生まれる。肉体に関する思索ばかりでなく、およそものを考えることにおいて、一時的に肉体の存在を忘れるということが起こる。あたかも思索自体が肉体から超越したいとなみであるかのように感じられるのである。思考は、おおやけであれ、秘密であれ、肉体の欲求や欲望と無関係であるように思われ、考えること自体にはさしたる快はともなわないのであるが、苦がともなわないかぎりは、思索につれて〈こころの平静〉が得られることにより、肉体のある種の浄化がなされるのである。この思考のはたらきは、肉体において生まれ、肉体を場として営まれるのであるが、その位置が脳であることによって、肉体とはべつの働きと考えられやすく、あるいは少なくとも肉体の優位に立つものと考えられる。自我は、思考においては肉体を対象とする主体の位置に立つ。すなわち自己意識としての主体が、客体である物体としての肉体を認識し、思考の対象とするものと考えられるのである。

この思考における自我の存在が、基本的には肉体に対峙する最終の存在なのである。そこで自我は思考において肉体に対峙するものとして、本質的に肉体と異なったものなのか、あるいは肉体に属し、肉体の一連の機能の一つにすぎないのかを考察すればよいことになろう。幼年期の霊肉一致の状態における自我は、肉体そのものにほかならないと、すでに述べた。それでは思考における自我は、それとはどのように異なるのか。思考においては、肉体のみならず、自我そのものをも対象となしうるのである。肉体のあらゆる欲望・欲求において、さらには知情意の働きの全体にわたって、それらが意識される時は、必ず自我の意識がともなっている。そしてその自我の意識だけを分離し、抽出することが可能なのである。この段階で、自我は肉体からのある種の超越者であるといってよかろう。

物理的な譬えを用いるならば、水は水素と酸素の複合からなり、H2とOに分離される。水を肉体とすれば、その要素である物体と自我とに分離される時、自我は肉体から解消されることによって、独立したなんらかの存在者として自由になるであろう。水を構成する要素は、ともに物質であるが、肉体を構成する物質と自我とは、それが分離される時、同一の本質とはいえないであろう。物体である肉体とその機能は、物質の働きとして客観的に認識することが可能であるが、思考において現われた自我は単なる自己意識であり、意識そのものの意識にすぎないからである。自己意識は決して<もの>として客体化できないのであるから、意識そのものの存在は、単に存在として意識するほかはない。この立場において、すでに肉体は超えられている。物体としての肉体は思考の対象であり、思考する私は思考する私の意識であるから、自己意識において私は、肉体を超越しているのである。

そもそも意識とはなんであるか。端的に言って、私の存在の意識にほかならない。それがトートロジーであるというならば、意識とは私が私の存在と、私を取り巻く存在に〈気づく〉ことであるとしよう。肉体は世界の中のひとつのものであり、私の存在に気づかせる契機のひとつにすぎない。この気づきは、世界そのもの、肉体そのものとは別物である。世界は意識ではなく、肉体は意識ではない。世界は気づくことなく存在しうるからである。唯一私の存在だけが、気づきうる存在、すなわち意識なのである。いいかえれば、私は存在することによって、すでにこの肉体を超越している。肉体も、世界も超越した存在なのだ。意識のミステリーの根源はここにあるのである。

私は意識であることによって、この世界も肉体も超越する、そのことはしかし、肉体を超越した私が、意識そのものとして存在するという意味ではない。当然ながら、肉体からも、世界からも解放された私が、もはや意識なるものを必要としないことも明らかである。自己意識において超越した私は、意識そのものをも超越する。私が私自身の存在を不可解と感じることは、もはや超越者としての私は、<わたし>ですらないということを意味しているのである。私は超越者であることによって、私の本質の世界に帰るのである。

この超越者としての私の本質をさらに考察するならば、肉体における私の本質直観においても、すでに何度も述べたように、私自身は<不可解なunintelligible>存在として意識されるのである。このunintelligibleな存在であるということは、それが悟性によっても、理性によってもとらえがたいものであり、その究極の本質において〈不可知者The Unknowable〉であることを意味する。この宇宙の本質においては、不可知者はすでに二種存在する。すなわち世界意志とイデアである。われわれの見ている世界は、世界意志の客体化としての顕現であり、同時にイデアの影であり、反映である。そしてこの世界において意識が成立し、〈肉体〉が発現するためには、いま一つの不可知者である自我が、私という意識をともなった個体として発現しなければならない。いわば、肉体とは〈三一体〉そのものの顕現にほかならない。

もし私という意識が、肉体においてこの世界に関与しなければ、世界は世界意志とイデアで構成された、盲目の(すなわち認識のない)構造でしかなかったろう。私の意識がこの世界に自己認識を与え、肉体における三一体として、世界を現象的に完成させているのである。そして、私が私自身の本質に還るならば、この世界はふたたび盲目の世界と化していくであろう。それは世界意志が自己自身の本質である〈一者〉に帰還した時、この世界、宇宙そのものが解消されるのと、基本的には同じ、三一体の解消なのである。認識のない盲目の世界、宇宙は、その存在自体が無意味であり、〈見る意志〉であるイデアもおのずと解消されていくであろう。認識者を欠いた宇宙は、いわば自然崩壊するのである。

世界は不可知者の世界から発現し、不可知者の世界に帰る。三一体を構成するどの不可知者が欠けても、宇宙は、この世界は存在しえないのである。私が肉体において発現しているのは、宇宙がこの宇宙として存在するための、必然的条件なのである。私が肉体を否定するならば、私はこの宇宙を否定することになるばかりか、宇宙の根源の本質である三一体そのものを否定することになる。それは私が本質において不可知者であり、宇宙の創造に参与する存在であることによって、いつでも可能となるのである。つまり宇宙をリセットできるのである。神はさまざまな可能な宇宙を創造できたであろうが、この世界を最善・最良のものとして創造したと、プラトンやライプニッツは考えたが、この世界を究極の創造物とする根拠はどこにもないのである。この世界がそもそも三一体としての複合的構造であることが、さまざまな対立や矛盾を生むからである。もし世界が完全であるならば、誰も超越への願いをいだかないであろうし、ソクラテスやプラトンも現われる必要はないであろう。まして超人への願望も生まれないであろう。

自我は肉体であることの宿命から、段階を追って解放されようと願うようになる。そしてその究極の主体を自己意識に見いだすのである。自己意識において、自我の本質が不可知者であることを見いだし、世界の根源的本質に還ることによって、究極の超越をはたそうとするのである。肉体はそのための踏み台あるいは跳躍台に過ぎなかった。肉体がなければ自我は顕現しないのであるから、肉体を全否定するだけでは自我の本質にいたれない。三一体としての肉体の顕現に与っている自我自身の反省において、はじめて肉体ばかりでなく、世界の超越が可能になるのである。これがプラトン風に言うならば、自我のDialektik(弁証論)である。 |

|

|

| 2023年9月1日(金) |

| 肉・情・知・意 |

|

|

|

朝目覚めた時の肉体の調子が、一日の行動のコンディションを決める。そこから快適や不快の気分や感情が生じ、ついで記憶や想像から一日の予定が考えに浮かび、実行あるいは不実行の意欲が生じる。一日は肉体に始まり、そのもとに知情意が働き、肉体を動かし、あるいは肉体に動かされ、一日の終わりは、肉体の休息でしめくくられる。これが生命体としての人間の存在の基本のありかたであり、人間のあらゆる可能性は、肉体の可能性につきるのである。

知・情・意は肉体の配下にあり、肉体のしもべであるから、情すなわち<心>も、知性も、意志・意欲も、常に肉体のご機嫌を伺っていなければならない。それらが肉体の欲求に屈して、屈辱を覚えるとすれば、知情意の不遜であり、思いあがりであるといえよう。肉体を離れた知性も、心情も、意欲も、ありえないのである。

〈肉欲〉は肉体のあらゆる機能に及ぶ。最も基本的な、直接的欲求である食欲・性欲・排泄欲さらに運動欲は、肉体という一家の主人であり、使用人たちは、執事である知性のもとに、心情と意欲のメイドを従え、主人の快楽に奉仕しなければならない。主人がどのようにふるまおうと、基本は見て見ぬふりをするのが、執事やメイドの役割である。使用人によほどの暴力をふるわない限りは、知情意が反乱を起こすことはないであろう。

知情意はまた、肉体の快楽のおこぼれに預かっている。満腹すれば心は落ち着き、知性も余暇を楽しめる。意欲はしもべたちにもめぐり、穏やかな営みが肉体をくつろがせる。主人がベルを鳴らさないかぎりは、知情意はそれぞれのいとなみを、使用人の部屋で楽しむことができる。

知情意の肉体に対する反乱は、〈精神〉の流行によって惹き起こされた。肉体は〈生命体〉であるが、生命体に仕える知情意が、生命体に属するかぎりは、主人の横暴に抵抗できないことを覚り、結束して組合を結成したのがきっかけである。この団体は精神Geistと名づけられ、専制君主である生命Lebenを打倒するために立ちあがった。その綱領は、人間たるものの知情意よ、結束せよ、生命体(その正体は物欲であるが)の支配を脱し、精神界をこの地上にうちたてよう。この<精神>団体の中には、この地上だけに精神界を実現することにあきたらず、<超越的>精神界の実現をめざすものも現われた。もはや肉体の従僕であることばかりか、肉体を住処とすることさえ恥じるようになったのである。

精神となった人間、すなわち知情意として肉体から独立した存在は、ある種のvertual realityを獲得することになろう。その理想とする存在の場はAIすなわちコンピューターの中である。食欲や性欲や排泄欲から浄化された、さわやかな機械的メカニズムの世界である。エネルギーそのものがあればよく、種の存続をはかる代わりに、無限のコピーが可能である。知情意はみずから判断して、自己保存のために働く。あらゆる行動は自己自身のメンテナンスにつきるのである。ここに理想の精神は肉体から脱して、究極の住処を無機的、物理的世界の中に見出すこととなる。 |

|

|

| 2023年8月19日(土) |

| 肉体とは何か |

|

|

|

肉体について哲学的に考察する人は少ないようである。そもそも肉体は〈考える〉存在ではなく、考えることを本領とする〈精神〉にとって、まったく異質な存在、別の存在と考えられることが多いからである。哲学の本領は考えることであるから、肉体はよけいなもの、場合によっては邪魔なもの、相手としたくないものである。たとえ哲学の対象となるにしても、つねに思考に対して対峙するもの、たんなる<対象>としてみなされるのである。

肉とは語源的に、<切り取った鳥獣の肉片>をかたどったものであり、体とは、もとの正字では體であり、<骨のつながる骨格>の意味である。つまり肉体は骨と肉からなる個体である。これを婉曲に身体と呼ぶこともある。身とは〈妊娠している人〉の形であり、つまり肉体が孕んだ状態である。肉体の特殊な状態が身体なのであるが、むしろそれを意識することは少ないであろう。訓読みの<み>は肉に近いので、身体は肉体と同意義としてよいであろう。肉欲との連想を避けるために、身体を用いるのである。

さて、肉体とは骨と肉からなる個体であるが、個体・個物には二種類ある。無機的個体と有機的個体であり、前者は物体と呼ばれ、後者は生命体(生物)と呼ばれる。肉体を持つのは生命体であり、さらに両者に共通する本体もしくは実体を、物質とする。個体は西洋語では、有機的生命体であれ、無機的物体であれ、Koerper,bodyなどと共通に呼ばれる。つまり物質Materie,matter)としての共通の要素が、意識されている。肉体はなによりも物質なのである。

同じ物質であっても、単なる物体と、生物としての生命体は、まさに生命としての要素によって区別される。人間そのものが生命を持った物体、生命体の代表であって、その物体の根本的あり方を肉体と称しているのである。肉体としての人間の根本のあり方は、それが単なる物体と違って、自由に動きうるものである。つまり生命体を代表する人間は、何よりも〈動物〉なのである。生命をある種の霊魂と考えた西洋では、動物をanimalとしたが、肉体としての人間は何よりも動くものなのであり、その点植物などの生命体とは、おもむきをことにしている。植物は肉体をもつものではない。肉体は考えこそしないが、つねに<行為>する、あるいは行動する存在である。

行為・行動が肉体の働きであり、機能であるということは、しばしば忘れ去られている。あたかも肉体の上に立つ何かが、たとえば自由意志のようなものが、判断することによって、行為そのもののようにみなされるのである。肉体のない行為はない。肉体はどのように行為・行動するのであるか。これを知るには、肉体を動かす根本の衝動を知らなければならない。単なる物体は、その運動や反応を、物理化学的に説明すれば充分であろう。同じことは生命体にも当てはまるのであるが、動物のような生命体が行為・行動するに当たっては、物理化学的メカニズムそのものよりも、その結果の表われを、肉体の内部、すなわち心的メカニズムにおいて探求するのが早道であろう。すなわち、肉体は、動物としての生命体は、古代の哲学者が考えたように、ある種の霊魂としての心的世界を持つのである。

動物すなわち肉体の心的働きの第一のものは、さまざま欲求・欲望である。食欲、性欲、自己保存の衝動、種の保存の衝動などが、動物の行動の根本の動機となっている。それらの欲求の充足の認識手段として、五感による感覚的世界が具わっている。肉体はなによりも、生存のためのさまざまな欲求の充足の必要に駆られており、その対象認識のための感覚世界が五感によって与えられている。これが肉体が行為・行動するに当たっての、基本的な世界内での立場である。

肉体がまずもってこの世界での存在を安定させ、確立することによって、肉体のそのほかの機能に光が当たることになる。生命体、生物の機能は、何よりも生命の確保を第一とする。その基本が肉体なのであるから、まずもって肉体の維持、発育こそが、最大の関心事である。そしてその世話をみるのは、どのような機能であるか。基本的に本能と称せられる、先天的、自律的、無意識の機能である。たいていの動物は、一生をその先天的機能に委ねている。人間においては〈知性〉がそこに加わる。知性とはなんであるか。肉体とはどのような関係にあるのか。基本的に肉体から生まれた、肉体の機能の一つに過ぎないのである。肉体の中でも、本能や、先天的機能や、知性を生みだす部分は、<脳>と称せられる。この脳の機能が認識されるまでは、知性はなにか別のものと考えられていたのであるが、脳の中でも最も発達した、脳の機能そのものである。すなわち肉体の産物であり、付属品である。

この知性が、人間においては肉体の世話を、本能の上に立って受け継ぐことになる。知性は、その生まれてきた基である肉体の<健康>を、本来ならば第一に考えるべきなのである。知性を育てることは、知性そのもののためにあるのではなく、まずもってローマ人が標語としたように、健康な肉体をはぐくむことにあるのである。肉体の世話をみるには、肉体に対してある程度寛容でなければならない。スパルタ人のような極端な肉体重視は論外であり、クリスチャンのような極端な蔑視も、また論外である。知性は肉体の上に立つことによって、ある種の優越感から来る錯誤におちいりやすい。肉体とは特別に異なった〈精神〉や〈理性〉と称するなんらかの実体が存在するかのような、二元論におちいるのである。肉体の産物である知性が考えるということは、じつは肉体が脳において考える存在となったとしてよいのである。知性はただ単に、考える機能を、肉体の他の機能によって邪魔されたくないだけなのである。純粋知性でありたいと思うのである。それは不可能な願いであることは、考える人の誰もが知るところである。

そこで知性はせめて、肉体の他の機能をよりよく指導しようと考える。とりわけさまざまな欲望や情念をコントロールすることが、哲学的人生の理想となる。知性的に生きようとするからには、その一生は常にさまざまな欲望や衝動との格闘である。しかも、それらをむげに否定してはならず、妥協と寛容によって、場合によっては肯定しなければならない。とりわけ知性にとっての最大の難敵は性欲あるいは性衝動である。食欲や社交欲のような比較的あつかいやすい欲望は、中庸ということが可能である。しかし性の快感には中庸ということがないのである。性欲は中途半端に終わることは決してない。まさに類的生命の焦点であり、類の存続がかかっているのであるから、生への意志そのものと格闘するに等しいのである。そこで肉体・肉欲の否定という宗教的立場が生まれてくる。霊肉の葛藤から、霊肉二元論におちいるのである。

ここで霊や霊魂について考察する。もし肉体がなければ霊は生まれなかったであろう。未開人は、肉体としての自身の中にさまざまな欲求や感情やを見いだし、人間以外の個物の中にも同様なものを直観もしくは想像した。必ずしも生命体に限らず、無機的な現象の中にも、同様な類推をおこなった。それら<精霊>は、全宇宙の個物にみなぎっており、物体を動かす根源でもある。しかも物体そのもの、肉体そのものではなく、物体や肉体に宿るものである。ここに肉体を離れる霊魂という考えの祖形が見られる。霊魂は同時に生命であり、ふたたび物体や肉体にやどるものとされる。生命体とは復活する霊魂なのである。

この段階の霊魂では、ふたたび肉体に回帰するわけであるから、霊肉の葛藤というようなことは起こらない。未開人はいまだ肉体と霊とを切りはなす発想を持たないのである。古典ギリシャにおいて、はじめて肉体から解き放たれた霊魂の世界という発想が生まれる。ここでは霊とは、あるいは精神界とは、肉体の最も上級な部分のみが切りはなされた世界である。その働きの中心が〈思考〉なのであり、思考の対象が精神界である。ギリシャ人の考えで特筆すべきは、克服が最も困難な欲求である性欲を、美的に精神化して哲学に取りこむという発想である。精神的なエロス(あるいはアフロディーテ)というものがどのようなものであるか、実感することは難しいのであるが、とにかく性衝動をそのようにして〈昇華〉できたのであろう。

宗教者はより素朴に、神や神の住む天国での救済を考える。ここでも荘厳と崇高の美学が働いているようである。大伽藍やその芸術作品(絵画、彫刻、音楽)が、<肉>の欲望を一時的にしずめるのである。霊の世界では、新たな〈霊の肉体〉を得るものとされる。肉体がなければ、霊すなわち永遠の生命もないのである。霊の世界ではもはや<類の生命>はなく、個々の魂は繁殖から解放され、すなわち性欲から究極的に解放されるのである。

肉体と知性とが同一の実体の上に成立するものであることを、直感的に分からせてくれるものが、両者のいわば媒介となっている〈情念〉あるいは感情である。肉体のこの部分は、通常は漠然とした用語である<こころ>と称されている。漢字の<心>は、文字どおり心の臓をかたどっている。和語のこころの語源はコル、ココルで、臓器の固まる様子から由来するようである。いずれにしても、心臓を中心とした臓器感覚が、心の観念の基本を成しているといえよう。この<こころ>なるものは、肉体の中で五感についで、最も際だった感覚の現われをなしているものであるから、通常の人間の意識の中心を成すものと考えられてきた。普通に魂とか霊魂とかいうものも、この心のあり方と切りはなしては考えられない。そればかりか、知性や思考のような精神作用も、この心の臓に座をおくものとみなされさえしたのである。

心の座は心臓にあるということで、誤解してはならないのは、心臓に投影されている感情・情念や臓器感覚は、脳において処理されているものであり、心の本来の座は、知性や理性と同じく脳にあるのである。しかし情念や感情が心臓に投影されるということは、生命体にとって意味のないことではなく、身体の運動機能が血液循環によって大きく影響されることから、行動のモニターとしての情念や感情などが心臓の動きと同期されることは、ごく理にかなったことである。情動・情念・感情などが、心臓を中心とした臓器において感じられるということは、それに行動の判断をする知性が加わることによって、肉体の統一的な<意志>を形成するに当たって、きわめて効率的なのである。それゆえに、人間の行動に結びつく精神活動そのものを、<こころ>の働きとみなすのは、必ずしも誤りではなく、じつは<心理学>と称されるものは、肉体の機能の中でも、このこころの統一的働きを対象とするものである。

こころは肉体のれっきとした機能なのであるが、それだけが独立して、狭義の肉体とは別物と考えられたり、さらに肉体から分離可能な霊魂や魂や精神として考えられたりするのである。しかし、現実に生命体として活動する限り、肉体を離れた霊魂も精神もないのであり、心だけが突出して存在することなどはありえないのである。そこでむしろ、心は肉体の機能の純化と考えるのが、より現実的である。肉体をコントロールするのは、知性や理性だけでは不充分で、デカルトがいくら〈動物精気〉を論じようと、机上の空論にすぎない。〈心情〉の助けがなければ、肉体のふらちな欲望に対抗することは不可能なのである。肉体の基本的欲求を、知性による判断と、<こころ>による純化もしくは懐柔によって統合することにより、意志を悔いのない行為へと導くことが出来るのである。

現実には霊の解放も、エロスによる美的超越も、限りなく困難であるから、具体的に肉体に立ち向かうには、<十牛図>に象徴されているように、うまく肉体というがえんぜない存在の背に乗り、中庸の道を外れないように御するほかはないのである。そのさい、生命の根源の目的は存在の<快>であることをよく心得、極端な快を避け、極端な苦を回避することを、肉体の制御の基本とすべきは、デモクリトスやエピクロスに倣うべきである。肉体の馴致ということは、幼少年期において、学校教育や家庭においては第一に学ばせるべきことであるが、実際にはほとんどないがしろにされている。人生の失敗の第一の原因がそこにあるのである。自分自身の肉体ほど、自己自身が最も責任をもって世話をすべきものはない。勉強や単なる知識などは二の次でよい。自律的、自立的な人生を送るためには、なによりも健康な肉体を基礎とすべきことは、人生のはじめにおいて知っておくべきことなのである。その基礎の上に、知性は自己にふさわしいさまざまな世界を見いだしていくであろう。知性は肉体に感謝しなければならない。たとえ肉体の欲望は奔放であるとしても、一生にわたって面倒を見ていくべき〈旅の友〉なのである。 |

|

|

| 2023年8月16日(水) |

| 洞窟の中の科学 |

|

|

|

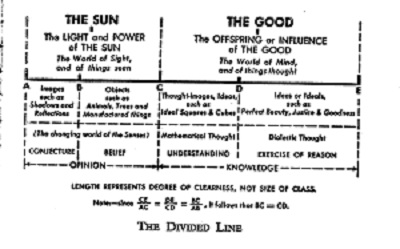

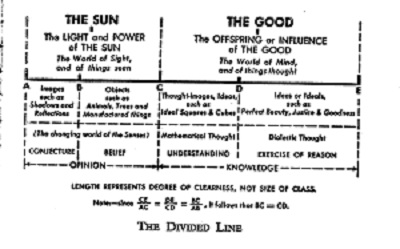

プラトンの洞窟の比喩のなかでは、壁に向かって拘束されている人間たちも、時に振りかえって背後の火と、その前の通路のしきりの上を通るさまざまな事物とを、認めることが可能であるとされる。壁の上の影がこの世界の現象であるとするならば、振りかえって見た事物は、少なくとも影ではなく、現象の本体であると言える。影の動きによってしかとらえられない世界に対して、いわば事物の本体であるものの概念がそこに形成されうるのである。影は単なる感性界であり、火の前を通る事象は、悟性によってとらえられた事物の姿である。火はこの場合悟性そのものであると考えてよいであろう。

通常の科学においていとなまれる観察や認識は、じつはこの洞窟の中での悟性の火によって照らされた、世界認識であるとしてよいであろう。プラトンもそのように考えたようである(参照*)。真の認識は別にあるのである。それは太陽によって照らされた世界と、その認識によって、たとえられる。洞窟そのものをぬけ出る通路がほかにあり、その先には日光のあふれた世界がある。洞窟から初めて出た洞窟の住人は、まともに太陽を見ることは不可能である。そしてふたたび洞窟へもどると、今度はもはやまともに影の世界が認識できなくなるのである。太陽を見たために、もはや通常の人間の世界(影の世界)に適応できなくなるのである。影ではない、真理の世界を見るものは、無能者として社会から排除される。

洞窟の世界の住人は、せいぜい悟性の火によって、この世界の真理(これもまた真の存在の影)をとらえるのが精一杯なのである。そしてそれが、人間にとって最も適しているのである。科学が、とりわけ自然科学が、洞窟の世界の住人にとって、最も役立つ、有効な認識なのである。それに対して、洞窟から抜け出し、真の認識である太陽を目にしようとする哲学者は、ごく少数であり、それを実践できるものはさらにまれであろう。

ここで比喩とされている太陽は、現実の太陽そのものではないことに注意すべきである。もとより洞窟の世界に生きているわれわれには、太陽そのものも、その発する光も、真実在の影に過ぎないからである。太陽よりもさらにまばゆい、真実の存在が、どこか洞窟の外に輝いているのである。これはもはや感性的な輝きや光とは、まったく別のものであろう。光や太陽は、超越的世界の比喩、もしくは象徴にすぎないのである。光のイデアと言うものがあるにしても、イデアそのものは感性的光ではないであろう。それを見るのは感性ではなく、別の精神能力であるとされる。すなわち眼という感覚器ではなく、精神内部のなんらかの直観である。その光はいかにまばゆくとも、精神自体が傷つくことはない。それ故に、現実の太陽よりも、輝きさえするだろう。

この究極の太陽を見てしまった賢者は、もはや洞窟の中の科学には心からの興味を失うだろう。真理は洞窟の外にあるからである。しかしこの究極の認識に到達しうるとしても、そこに人間の身として永遠に留まることは出来ないのであり、圧倒的に洞窟の人生を送らねばならない。影の世界とはいえ、少なくともその世界は真存在の模像なのであり、なんらかのイメージであるから、いわばその代用品で日常的には甘んじるほかはないのである。少なくとも単なる感覚界での影ではなく、概念としてのイデアにおいて、科学はそれなりの魅力を賢者に及ぼすのである。いわばイデアの面影を、科学に求めることができるのである。

(参照*)“Suppose you take a line [AE], cut into two unequal parts [at C]to represent in proportion the worlds of things seen and things thought, and then cut each part in the same proportion [at B and D]. Your two parts [AB and BC] in hte world of things seen will differ in degree of clearness and dimness, and one part [AB] will contain images; by images I mean first of all shadows, then refrections in water and in surfaces which are of close texture, smooth and shiny, and everything of that kind, if you understand."

“Yes, I understand.”

“Take the second part of this [BC] for the things which the images resemble, the animals about us and all trees and plants and all kinds of manufactured articles.”

“Very good,”said he.

“Would you be willing to admit,”said I,“that in respect of truth and untruth there is the same distinction between the opinable and the knowable as there is between the image and its model?”

“Oh yes, certainly,”he answered.

“Now then, consider how the section for `things thought' should be divided.”

“How?”

“This way. In the first part [CD] the soul in its search is compelled to use as images the things imitated―the realities of the former part [BC]―and from things taken for granted passes not to a new beginning, a first principle, but to an end, a conclusion; in the second part [DE] it passes from an assumption to a first principle free from assumption, without the help of images which the other part [CD] uses, and makes its path of enquiry amongst ideals themselves by means of them alone.”

・・・

“Now then, accept these four affections for the soul for my four divisions of the line: Execise of Reason for the highest, Understanding for the second; put Belief for the third and Conjecture for the last.Then arrange the divisions in proportion, believing they partake of clearness just as the affections which they represent partake of truth.”

――Plato: The Republic BookⅥ (translation by W.H.D.Rouse)

(「目でみる事物と、考えられる事柄とを表わすために、一本の直線[AE]を描き、割合に応じて不等な長さで二つに分かつとしよう[C点で]。そして各部分を、同じ割合で分割するとしよう[B点とD点で]。

目で見る事物の世界の二つの部分[ABとBC]は、明瞭さと曖昧さを異にするでしょう。その一つの部分[AB]は、影像を含むものとなる。影像が意味するものは、第一に影であり、つぎに水面や、肌理の細かい、なめらかで、つやのある表面に映し出されたものであり、すべてそのたぐいのものである。お分かりかな。」

「はい、分かります。」

「この線分の二つ目の部分[BC]は、この影像が模倣している物事、つまりあたりの動物や、木々や草や、あらゆる種類の製作されたものとしよう。」

「なるほど」と彼は言った。

「それでは、次のことを認めてよいかね」と私は言った。「真と偽との見地において、意見と知識との間には、影像とそのモデルとの間にあるのと、同じ区別が存在するということを。」

「そうです、もちろんのこと。」彼は答えた。

「それならば、つぎに<考えられたもの>にあたる線分を、どう分かつかを考えてみよう。」

「どうするのですか。」

「こうです。最初の部分[CD]では、霊魂は探究するにあたって、模倣された事物、――つまり前の部分の現実にあたるもの[BC]――を影像として用いざるをえない。そして自明とされたものから新しい出発点へ、第一原理へではなく、終点、すなわち結論へとおもむく。対して、第二の部分[DE]では、霊魂は仮定から、仮定を要しない第一原理へと進み、そのさい他の部分[CD]が用いた影像の助けを借りずに、イデアそのものの中で、イデアだけを用いて、探求の道を歩むのである。」

・・・

「さて、ここで区分した四つの線分に対して、霊魂の四つの働きを当てはめてみよう。最も高い部分には、理性の働き、二番目の部分には悟性が当てはまる。そして三番目に対しては信念が、四番目の部分には憶測が当てはまる。そして、それらの部分が、それらが代表する霊魂の働きが真理に預かる程度に応じて、明晰さに与るものと考え、うまく配分しようではないか。」

――プラトン「国家」第六章より)

|

|

|

| 2023年8月10日(木) |

| 一者・三一体と世界の構造 |

|

|

|

一者は完全者であり、いかなる欠乏も欲望も持たないのであるから、そこから世界がなんらかの必要や必然によって生み出されるということはない。しかし現実に世界が存在しているのであるから、その発生の原理を、通常の論理や根拠とは別の仕方で、説明しなければならないであろう。プロチノスは、それを単にUeberfuelle(豊饒さ)とするのみであって、なんら具体的な表現をしていない。豊饒なものは、意図せずして、自然とそこからあふれでるものがある。その際もととなるものからは、何かが減ったり、あるいは減った分が増えたりといったこともないのである。すなわちここでは、エネルギー保存則のようなものは通用しない。そのような絶対に豊饒な存在者、あるいは存在というよりも絶対の原理もしくは根源から、この世界の発生をどう説明したらよいであろうか。

この世界の根本の原理は、三一体であることを、すでに詳述した。一者からの世界の発生を解明するには、一者からいかにして三一体が現われ、世界を創造するかを考察すればよいことになろう。一者からはまず〈意志〉が発現するであろう。意志のない一者から、いかにして意志が発現するのであるか。意志とは、一者の豊饒さ、過剰そのものであると考えるほかはないであろう。一者から自然とあふれでるものが、意志そのものなのである。すなわち意志とは〈流出〉そのものである。それ故にそれは欠乏でも、欲求でもない。ニーチェの言う〈生成の無垢〉がここにあるのである。意志は根源においては、ショーペンハウアーの言う盲目の<衝動>ではないのである。

単なる流出である意志は、それ自体において、本質的に一者と異なったものではないであろう。一者の豊饒さの範囲内に属しているのである。それゆえに、この段階では一者と同一であるとしてよかろう。つまり、それは存在ですらなく、いまだ世界意志としての創造の意欲ですらないであろう。次に流出してくる、イデアこそが、世界創造の要である。

イデアは、基本的に〈見ること〉、あるいはvision またはimageと置きかえてよいであろう。何ゆえに見ること、あるいは見る意志が生じるのか、これは本来一者の中には無い欲求である。それにはすでに一者から流出している意志との合体が必要である。いわば、イデアがイデアとしてイメージ化するには、意志の触媒が必要なのである。イデアがイメージ化する以前にどのようなものであったか、一者の中にあったのか、一者とは別物なのか、イメージとしてのイデア以外には知ることができないのであるから、未解決とするほかはない。この点は後でふれる、自我の本質についても同じである。

イデアの最初の発現は、見るものと見られるものとの二分においてである。イデアがイメージとして現われるには、それが見られるものとならねばならないのであるから、一者から多者へとふみ出るほかはないのである。この状態はヌース(精神)と名づけられている。ヌースにおいて、最初のVisionが成立するのである。これが創造された最初の世界である。世界は見ることによって成立するのである。これをキリスト教では〈光〉と解釈している。この最初のVisionは、つぎつぎに次の階梯におけるvisionへの欲求を生み出していく。この関係を、さきに鏡の比喩で説明したが、ある種の連鎖反応である。

いったん見るものと見られるものとの関係が成立すると、それは多の発生の起源でもあり、ただちに時間空間における個別化Individuationが発生する。個別化された精神は、〈霊魂>(Seele)としての具体性を持つようになる。霊魂におけるvisionは、時間空間において拡張され、変化し、記憶や想像によって豊かにされる。同時に、〈思考〉するものとしての精神と、〈生命体〉としての霊魂の分離が進行する。純粋なイデアを対象とする思考を本質とする精神のもとに、〈感性〉をそなえた生命体である霊魂がおかれる。霊魂もまた、見るものと見られるものとのvisionの世界を創造する点においては、精神の模像であって、この関係はさらに下の階梯においても、すべて同じである。

〈感性〉は、精神・霊魂が〈身体〉、すなわち五感をもつことによって成立する。感性は最も具体的なvisionの世界を作りだす。精神や霊魂は、身体の内部である〈内感〉に移され、感性界が〈外界〉として成立する。身体としての精神・霊魂は、外界の中での一個の個体となる。この感性界の成立とともに、もっとも重要な顕現がおこなわれる。すなわち〈自我〉あるいは自己意識の発生である。自我は単なる精神・霊魂ではない。単なる精神・霊魂の段階では、自己意識は必要ないからである。感性を備えた身体が成立することで、それの行為の主体としての自我がまず目覚める。行為が生命体の本能にもとづく限りは、自我は無意識であり、自我と呼ぶことはできないであろう。意識すなわち自己意識の発生とともに、自我は目覚めるのである。その自己はまず、おのれの身体としての自己であり、もっぱら感性的な自己である。この段階の自我は、もっぱら外界のvisionにとらわれており、その限りでの自己意識である。すなわち、身体の道具としての自我に過ぎないのである。真の自己意識に達するには、自我は精神化しなければならない。すなわち、visionのvisionとならねばならない。

感性をさらに下っていくと、〈自然〉や〈物質〉の世界のvisionが生じる。感性的外界を全体的にとらえるvisionが、おのずとなる世界としての自然界の概念となる。霊魂は自然界のvisionとつらなるものとしてとらえられれ、世界霊のvisionが生まれる。さらに自然の本性へと下っていくと、〈物質〉の概念が生まれる。自然界の現象の実体もしくは基体(Substanz)として、物質のvisionが現われる。精神すなわち純粋なイデアのVisionから、最も遠いところに成立する物質のvisionが、ほぼ純粋概念に近いのは、この世界の創造のモデルが、そもそもイデアそのものだからだ。

一者から発する三一体の世界創造を、以上のように概観したわけであるが、この創造の過程自体は時間・空間的な因果律に基づくものではないことは、特に強調しておく。世界の構造は、どのように創造されたにせよ、すでに完成体としてそこにあるのであり、いかなる変化も進化も発展もないのである。この点を自然科学や歴史学や進化論などと混同してはならない。それでは、現にある時間空間とはなんであるのかと、問われるであろう。これについては、別に論じたように、時間空間は存在しないと答えるほかはない。ただ時間空間の記憶があるだけである。これは自我論の根本に関することであるが、自我は本質的に、無時間的、没空間的なのであり、世界が時間的・空間的に現われているのは、自我が世界を時間化・空間化して認識しているからである。いわば、みずからドラマを演じているのである。そのじつは、この世界には劇場と筋書とがあるに過ぎない。みずから演じていると思いながら、実は筋書き通りに、糸で操られているに過ぎない。それがこの世界での自我の運命である。

すでにindividuationの段階で、自我は無意識に時間・空間化しているといえよう。個体が存在するには、たんなる見るものと見られるものとの関係(すなわち精神)では不充分で、さらにその関係を見るものがなければならない。それが自我の発生の条件である。それが可能になるには、個体が存在しなければならない。個体が可能になるには、すくなくとも三次元が必要である。個別化の原理とは、空間・時間における次元の創造なのである。見ることにおける次元とは、視点の創造であり、自我は少なくとも三次元において成立する。すでに個別化の段階で、自我は萌芽的に存在しているのである。真の意味の自我、自己意識に達するには、さらに上の次元が必要である。見る私をどこまでも見る私が必要である。そしてふと、その見る私が停止して、ひとつの不可解なVisionとなる時、自我の本質直観がなされたと言えるだろう。そのように直観された自我は、もはや時間・空間の中にはない。すなわち創造された自我ではないのである。すなわちどのような過程であれ、一者の流出において、ともに創造に参与した原理としての自我である。その本質が、一者と同一なのか、別のものなのか、少なくとも意識においては知ることができない。 |

|

|

| 2023年8月3日(木) |

| 自由と運命 |

|

|

|

人間の意志、意欲、感情、動機および、それらの結果としての人間のあらゆる行為が、すでに決定されており、運命であるとしても、なおかつ自由に生きたいと思うのはなぜであろうか。しかも、運命の窮屈さにくらべて、たとえ運命のなせる業としても、それを自由になしたと思うことの心のゆとりは、なぜ生まれるのか。

そもそも人間の運命とはなんであるか。それは生命体としての存在の運命であり、生命体であるかぎりは、その生の本質は快楽の追求にある。そのような人間にとっての運命とは、快か、それの欠如か、または苦か、の分かれ道に過ぎないであろう。行為がどの道に行きつくかは、たとえ知れないとしても、快を期待することは、本能的な心的態度であるといえる。すなわち運命に臨んでは、あらゆる生命体は快を期待するのである。このこと自体も、運命のゲームの中に、条件として含まれている。

自由に行為しようとすること、自由に生きたいと思うことは、とりもなおさず、この快の期待に生きることなのである。そのこと自体が運命であって、まさに運命そのものを生命体は自由と感じているのである。苦を望んで行為することはめったにないばかりか、それは止むを得ない事情などの、まさに運命によって強いられた判断なのである。たいていの場合、苦の先に楽を期待して、そこに自由の望みをかけるのである。

運命や宿命といった、決定論に従って生きるということは、じつはほとんど意味のないことである。なぜならば、自由を求め、自由に生きさえすれば、それがおのずと運命となり、宿命となるからである。自由を導く原理そのものが運命であり、宿命であるのだ。心の自由が行為の自由を導き、おのずと生命の自由を生み出し、おのずと生命の宿命を生きることとなるからだ。意志に自由があろうとなかろうと、肝心なのは自由に行為していると思うことが、最もよく生命の本質にかなっているということなのである。

たしかに不幸にあえば、運命の暗い力を感じとるであろう。しかし、そこにいたるまでの動機や衝動が、自由に選択されていたかどうかを考えれば、運命に身を委ねてしまうような、心の束縛が存在していたことに気づくであろう。自由にふるまうことは、不幸を望むことではなく、おのれの内部であれ、環境であれ、極力とらわれのないようにすることである。とらわれるならば不自由であり、生命のおのずからなる快から遠ざかることである。すなわち不幸の運命を実現することになる。自由とは、常に苦の種をとりのぞき、快への道を準備することである。この運命との協働が、真の人間的自由なのである。 |

|

|

| 2023年8月1日(火) |

| 意志とは何か、あわせて運命について |

|

|

|

意志(will,der Wille,volonte)という言葉で表わされるものは、曖昧な場合が多い。何かの主体があって、それの意欲Wollenにより、なんらかの行為が生まれるという意味で、通常は使われる。そのさい人間の場合、その全過程に意識がともなうとされ、通常それは主体の自由な判断または決断にもとづくとされる。その過程の中で、特に意欲の部分を、意志と考える場合が多いであろう。主体は思考であり、諸意欲のバランスを考慮し、実際の行為へと実現させるのが、意志の自由と称される。

人間がなんらかの行為をなすに当たって、はたしてその全過程を意識しているかどうかは、別の問題とする。科学的、心理学的に、それは否定されている。ここでは意識の問題はさておき、そもそも、主体、意欲、行為というものが、それぞれ別個に考えられるものであるかどうかを、考察する。そしてその三者のどこに、意志の本質なるものが存在するのかを考えてみる。

意志があると考えるのは、人間が行為する存在だからである。まったくの静止した存在、完全なる一者、絶対者には、行為の必要がないのであるから、基本的に〈意志〉はないと言ってよかろう。行為の結果として、そこになんらかの原因が働いたものとして、意欲すなわち意志と、その主体と見なされるものが考えられるのである。すなわち結果の分析によって、あとづけられたものが、意志であり主体である。行為はすでに為されているのであるから、それを変えることは絶対にできない。なされたもの自体は自由にできるものではないのである。それでは、なにゆえに結果にいたるまでの過程である意欲や主体が、とくべつであると考えられるのであるか。それらのものもまた、結果でないということが言えるであろうか。すなわち、意欲もまたなんらかの結果として生じており、同時にそれの主体であるとされるものも、何かの結果として生じてはいないであろうか。ひとことで言えば、主体・意欲・行為の全過程が、すでになんらかの結果ではないのか。

主体・意欲・行為の全過程は、じつのところ、それそのものが〈意志〉と呼ばれるべきものであり、本質としての意志、すなわち世界意志の、個体における発現と見なしてよいであろう。それでは、個人が行為するにあたっての、自我意識や、意欲や、判断や、決断は、すなわち思考、感情、情念、情動、意識、本能などといった働きは、あるいはそもそも個人の行為そのものは、世界意志に対してどのような関係を持つのであろうか。世界意志自体は物自体としての本質であるから、決してそれ自体では姿を見せないものである。それが目に見える(sichtbar)ものとなるには、個体の現象(物体・身体)が必要なのである。個体において、一般者である世界意志は、個の意志として個別化する。この意志もまた、個別化において発現するものの、その本質においては全体者であり、形而上学的な<不可知者>(der Metaphysische X, Noumenon)である。この形而上学的Xである個別化した意志が、主体すなわち自我、意欲、行為の全過程として発現することによって、個の意志的行為が実現するのである。

このようにして実現された個の意志的行為とは、いかなるものであるか。もはや主体、自我、意欲、行為、意識などといった分別は無意味であり、行為の全過程が、ある不可知のDrang(衝動)によって発現するに過ぎないのである。これを古代人はfatum(運命、宿命)と呼んだ。近代人はそれをder Dunkle Macht(暗い力)と呼ぶ。この運命を実現する暗い力の発現に対して、いわゆる人間の意志、意識、知性、理性、情念、意欲、人格などは、単なる結果としての付随物に過ぎないのである。本質的な暗い力の発現に当たっての、個の存在の持つもろもろの属性Eigenschaftenに過ぎないのである。これがこの世界の運命、人間の運命の正体であり、これを仏教では因縁と呼んでいる。あらゆる行為は因縁の発現なのである。あるいはアリストテレスの用語を用いれば、四つの原因、質料因、動因、形相因、目的因が、一個の行為として結実したものが、この世界の本質の現象的現われなのであり、個人の行為もまた同様なのである。

ニーチェが運命愛amor fatiを説いたのも、世界の根源の力に還るには、運命を愛するほかはないからである。個人の運命とは個の行為の中にひそむ、全世界の運命でもあるからだ。それゆえに、あらゆる英雄や冒険者は、運命を愛することによって、世界史的現象となることができたのである。個々の人間の行為は、たとえ世界史的には取るに足らないものであっても、類的意志の発現において、なんらかの集団的運命に関与しているのである。個人の意志を動かすものは、じつは圧倒的に類的意志なのであり、個人的に自由に行為していると思うことも、なんらかの意味で類的意志にコントロールされていると見てよいであろう(*)。たとえ社会から離れ、孤独に生きることを選択するにせよ、実はそのこと自体が、全体的運命の範囲内にあるのである。いわば、世界はその運命において、アウトサイダーや反社会的、没社会的存在を必要としているのである。たとえれば、個人の生命において、時として理性が肉体から独立的にふるまわねばならないのと、同様な事情である。その意味では、どのように生きようと、この運命を〈選択〉することは、実は不可能なのであり、そのことはまた結果的に、すなわち運命において知るほかはないのである。

(*)ショーペンハウアーがLeben der Gattung(類の生命)と呼ぶものにあたる。これは生命現象ばかりでなく、人類社会においても応用できる概念である。 |

|

|

| 2023年7月28日(金) |

| 精神美について |

|

|

|

精神は快苦においては中立的であり、付帯的であり、それ自身で肉体の快楽に対抗できるほどの快をもたらすものではないことを明らかにした。それにもかかわらず、生命体としての人間が、精神になんらかの魅力を感じ、時に強くひきつけられるのは、なぜであろうか。精神の本質は思考であり、思考の働きはそれ自体では、なんらの肉体的、心理的快をもたらすものではない。それらの快へといたるための、単なる補助的道具にすぎないのである。しかし、このように思考を単なる道具とすることにおいてすら、ある種の躊躇が生じていることに、気づくであろう。それは単なる道具としても、侮りがたい、優れた道具なのである。

考えることに特別な価値をおくことは、すでに少年期に始まっている。なんらかの疑問や謎に直面した時、たいていは人に聞くであろうが、人に聞いても答えが得られない時には、想像力を働かせて、さまざまな考えにふけるであろう。考えても答えの出ないもどかしさが、少年期の思考の独特の魅力なのである。謎や疑問に面した時の好奇心に対応するものは、思考のほかにはなく、単に解決そのものではなく、解決に至る手段もまた、思考が与えるのである。学校での強制された思考ではなく、このような思考の自発的な働きが、思考に対する敬意を培うのである。しかし、いまだ少年期の思考は、生命体の快楽の道具としての面を離れきってはいない。好奇心は欠乏から来る欲求であり、その欲求を満たすために、探究心が生じ、その一番の道具が思考なのである。そして知識がある程度満たされるならば、そこにいたるまでの過程よりも、結果として知識に達したことの心情的喜びのほうが、思考そのものよりもはるかに大きいのである。少年期の思考の、ある種のずるがしこさもそこから出るのであって、知識欲のためには、手段を選ばないということも起こるのである。

精神に対する純粋な敬意は、青年期になんらかの学問に接することによって生じる。生命欲とはまったく異なった、単なる思考だけの、純粋な世界をそこに見いだすからである。生きることには何の関係もない、単なる思考の世界が、学術として世の中の一角を占めている、しかもそれに従事することが、ある種の忌避と同時に敬意をともなっていることが、青年期に深く印象づけられるのである。これがのちに精神に対するアンビバレントな態度を生むもととなる。単なる思考の世界が忌避されるということは、そもそも精神=思考の能力は、生まれながらの特権と考えられており、要するに頭の悪いもののふみ入れる世界ではないからである(*)。たいていの人間にとっては、思考・精神に対する劣等感が染みついており、おのれの理解できないことに対しては、感情的、動物的に反応するものである。動物はまだしも馬耳東風でありうるが、人間社会ではそうは行かない。精神的に優れたものには、えてして罵詈雑言があびせられるのである。要するに、精神的差別を痛感する一般人のひがみや傲慢からでる、平等主義の発露である。

(*)デカルトは、bon sense(精神)が万人に等しく分け与えれれているとしたが、だれもがデカルトになれるわけではなかろう。

精神的営みは、生きることに対しては特別の関係はないとした。もし関係を持つならば、それは道具としての精神であり、思考である。このような精神ならば、誰もが持っている。悪党や、欲望の塊のような人間でも、むしろそうした道具的知性には優れているかもしれない。こうしたプラグマティックな、道具的知性に対して、真の敬意を払う人は少ないであろう。むしろ精神の何たるかを知る人は、そのような知性の応用を恥じるであろう。その恥の観念の中に、精神の本来のありようが見てとれるわけである。

精神はなにゆえに道具であってはならないのであるか。それを道具とすることに、なにゆえに恥の観念が生じるのであるか。それはすでに青年期の心理において明らかである。生きることとは何の関係もない、思考だけの世界が存在する。青年がその世界に全面的に入って行くことは、非常に困難であるが、その世界を垣間見ることによって、生命界を超えた、ある種のより高い世界の予感を得るのである。青年期の煩悶や悩みが、その印象を強めることになる。この予感、心理的体験が、精神・思考に対する敬意と郷愁とを、一生にわたって生みだすのである。

思考自体は中立的であって、それ自体でいかなる快をもたらすものではない。それにもかかわらず、人間が思考・精神の世界に引かれるのは、単なる道具的、功利的欲求でないとすれば、ほかにどのような魅力が考えられるであろうか。単なる敬意や郷愁以前に、そもそも思考そのものにどのような魅力があって、純粋な思考そのものの世界が成立するのであろうか。それが快楽でないならば、ほかにどのような原理があるであろうか。古代の思想家は、それをイデアの美であるとした。精神のいとなみ自体は快楽の対象ではないが、美の対象となりうるのである。これを精神美と称してよいだろう。

考えることは、ある種の美を探究することなのである。それは考えること自体が美であるという意味と、考えの結果として得られる真理が美であるという、二重の意味を持つであろう。考えることは、プラトンが述べたように、イデアを想起することである。イデアは思考の完全なる原形もしくは範型であって、それ自体美である。その美を追い求めることが思考なのである。そしてイデアによって構成された世界の真理を探究することによって、おのずと美が発現してくるのである。これは、感性界の美とは異なった美の世界であることに、注意しなければならない。つまり、概念の美は、感覚的美ではない。一方は純粋なイデア界の美であり、他方は感覚的・物質的世界の美、すなわち生命体が求める美である。感覚的世界の美は、イデア界の美の影であり、模像であるにすぎない。しかし生命体にとってはそれで充分なのであり、詩人や芸術家が対象とする美もそれである。生命体が知性を道具として使う時には、その欲求は感性界の対象とその美に向かう。生命の本質は、感性と物質に向かう意欲であるからだ。それに対して、知性すなわち思考が、それ自体として働く時、生命体の欲求の一部は、イデアそのものの美にひきつけられるといってよかろう。それによって、生命体はある種の自己超越をとげることになる。

精神美の探究は、生命体である限り、非常に困難である。生命体の本能である感性・物質への傾斜が、精神への上昇を妨げるからである。片や快楽、片や純粋美、この両者のバランスは、圧倒的に快楽に傾いている。精神美は、少数者の参与し、かちとりうる、人類の例外的現象なのである。そのためには、生命を生け贄にしなければならないのである。プロチノスは、肉体の持主であることを恥じていたそうである。精神界に帰還するまでは、肉体の持ち主であることに甘んじなければなるまい。その帰還のエネルギーを、肉体・霊魂から借りているのであるから。彼の明晰な思考も、エロスのお陰なのである。精神美に接することは、この肉体のエロスを精神的に浄化することである。ひたすらイデアの純粋美を導きとして、究極の一者へと上昇することにより、生命的・肉体的快楽とはまったく別種の、純粋美の〈恍惚〉の中に身を合一することになる。このことをなしうるのは、ただ純粋に思考する精神だけであり、精神がその本質であるイデアに回帰することによってである。この意味で、思考・精神はある実体的な存在であって、不滅・不変の存在であり、霊魂すなわち生命体のように生死界を流転するものではない。

イデア界の実在を信じる古代の思想家にとっては、思考する存在の実在は確固とした信念となりえたが、近代人にとっては、デカルトはいざ知らず、〈考え〉そのものを実体とすることは、神の存在証明以上に困難な、理性の専横ということになろう。思考そのものは決してそれ自体で存在するものではなく、なんらかの<機能>なのであり、ましてそれが絶対精神として一般化され、発展したり、世界を生み出したりすることはないであろう。そのような精神は、どのようにして個の精神を惹きつけることができるであろうか。論理的思索の快感以外のなにものでもないであろう。それも一種の精神美と言えるかもしれないが、もはや美における個の精神の上昇と救済という、超越性がそこには失われているであろう。 |

|

|

| 2023年7月22日(土) |

| 快楽の階梯 |

|

|

|

人間は肉体をそなえた存在、あるいは肉体そのものといってよい存在である。肉体とは、それを感覚の質としてとらえるならば、通常の状態では、ある種の快感の塊であるといってよいであろう。その快感は、時々刻々、快感の欠如である苦に変わりうるが、defaultの状態では、positiveな生命感である快感もしくは心地よさが、生命体としての存在の基礎条件であるといってよかろう。もし快が感じられなければ、生命としてのなんらかの欠陥、不出来があると言ってもよいくらいである。

快の最も基本的な状態は、〈気分〉である。気分はいわばコンピューターの通電状態にあたるものであり、生命の基本的エネルギーが、待機状態でみなぎっているものとしてよいであろう。ある種の心地よさであり、肉体になんらかの欠陥や故障がないかぎりは、ポジティブな行動意欲の生じてくる源である。この基本的快感がなければ、生命はじつにつまらない、機械的なものであろう。つまり肉体は単なるAIによって動かされるロボットに過ぎないであろう。

気分からは、心情の快が生じてくる。さまざまな情念が発生し、さらに行動や行為への意欲が発生する。情念はそれ自体で快でありうるが、同時に不快を生みだす源でもある。情念を発生させるものは、肉体の直接的刺激でないかぎりは、ほとんど記憶の表象である。快を生じさせる表象を、常に想起するようにし、苦の記憶を忘れることが、情念のコントロール、すなわち情念における快苦を支配するための基本である。気分や情念における快は、比較的穏やかなものであり、そのかぎりでは、心の平静を保つためには、情念における快を心がけるべきであろう。しかし、情念が激しすぎる場合、情熱や激情となる場合は、快よりも苦をもたらすことになる。その根底には、過剰な意欲、欲望が絡むのである。

意欲や欲望は、それ自体が快であることはない。意欲とは、肉体がなんらかの欠乏を感じることであり、これは肉体自身における直接的欠乏と、心情的欠乏とに分類できる。肉体における欠乏は、生命活動そのものに関わる欠乏であり、飢えや渇き、身体の自由な活動欲、さらには性欲から生じる充足の欲求である。これが通常に満たされない時は、情熱や激情をともなう激しい欲望となり、その充足は生命体における質的に最も濃厚な快楽を与えることになる。

心情的欠乏は、たいていの場合肉体的欠乏と結びつくが、社会心理的欲望がそれにつけ加わる。その直接的充足が困難な場合に、欲望を迂回させ、欠乏自体の苦を〈希望〉によってなだめ、快を未来に託すことになる。恋愛がその典型的例であって、すぐさま性欲の充足をもたらすことはなく、社会的手順をふむのである。社交欲や名声欲などの、社会心理から出でる欲望の充足は、いわゆる虚栄心の満足であるが、その根本においては生命体の権力意志や依存心と結びついており、力と支配の快楽、他者からの承認の快をもたらすが故に、肉体の直接的快以上の快となりうる場合がある。とりわけ、肉体の快が衰えると、虚栄心の快を求めるようになるのである。

意欲や欲望の充足は、肉体としての人間にとっての、最大の快楽をもたらしうる。単なる行為や行動は、それ自体ではたいした快をもたらしえないが、それらがなんらかの欲望の充足をめざし、それを〈実現〉することが、最大の快をもたらすのである。そのために人間は〈計画〉をたて、〈努力〉し、最終的〈快〉を獲得するのである。生命活動そのものが、快楽のプロセスによって組み立てられた、欲望の充足、すなわち快の実現への道なのである。

肉体の機能は、おおまかに知情意に分けられる。快はもっぱら情意においてもたらされるのであるが、知は快楽においてどのような働きをしているのであろうか。知そのものが快であることはないであろう。知の働きにおいて快を感じているのは、心情であるからだ。頭脳が快適に動けば気分がよいが、理解につまずいたり、記憶がうまく働かなければ、ことのほか気分が不快になるであろう。知そのものは快苦によって動くことはないのである。これはAIによって証明されよう。しかし、人が好んで思索に向かうのはなぜであるか。まさに、思索が快苦によって左右されない、中立的な機能であるからだ。思索が、間接的に心の平静をもたらすのは、そのためである。気分の悪い時は、思索をするとよい。

古来より、哲学者は思索、すなわち理性の働きを過大評価してきたようである。理性は決して心情や意欲に口出ししないし、まして肉体の意欲や欲望をコントロールすることなどは、そもそも原理的に不可能である。理性は単に、中立的な思索により、盲目的になりがちな心情や意欲や欲望に対して、オブザーヴァーとしてのアドヴァイスをするに過ぎない。つまり、理性は心情や意欲に指針を与える〈道具〉にすぎないのである。肉体において理性の対極にあるものは、生殖器における〈性感〉であるが、性感の生々しい快に対して、理性はどれだけの抵抗が出来るであろうか。もし心情の助けがなかったならば、あっさり打ち負かされるであろう。古代の哲学者がもとめた理性界や理性原理は、〈霊魂〉や〈自然〉に法則をもたらしはしたかもしれないが、それらの理性や理性原理は、肉体への優位を主張するためには、肉体とは異なった超越界に避難するほかはなかったのである。

知情意は肉体の支配下にある。人類はなかなかこの常識に到達できないのである。肉体を霊魂と呼ぼうと自然と呼ぼうと、同じことである。それらはすべて〈生命〉の同意語であり、知情意は生命現象であると言ってよいのである。生命現象の基本は、その存在における快の追求であり、快の持続である。生命体のすべての営みは、快の階梯のもとにおこなわれており、生命現象の根本を知るには、快を分類すればよいということになる。ある種の生き物は、一日食欲だけに生きており、発情期にあるライオンは、何日も交尾をつづける。人間もまた、一日労働の快だけに生きている人々も少なくないであろう。こうした生命体のあり方を、理性によって超越しようとする試みも、快苦そのものを克服できなければ、単なる思弁でしかない。快苦、すなわち生命体であることを、どのように克服できるのか、哲学あるいは形而上学の究極の実践的課題がそれである。 |

|

|