| 2025年7月18日(金) |

| 死と快楽主義 |

|

|

|

肉体的であれ精神的であれ、あらゆる快楽は、生命があるかぎりでの享楽である。快楽の最大の障害は、生命がなければ、もはや快楽がないのであるから、死にほかならない。ほかにも境遇や健康といった、快楽の障害となる事情はいくつもあるが、それらは克服が可能なのである。唯一克服が絶対に不可能な障害が、死である。

快楽主義者は、人生において可能な最大の快、もしくは幸福を達成しようと思うなら、つねに死の可能性を考慮していなければならない。死はあらゆるものを失わせるが、快楽主義者がもっとも恐れるのは、そこにはもはや、いかなる快もないということである。生命体の快の欲求は果てしなく貪欲であり、生のあるかぎり、とことん最後の一滴まで、甘い蜜を搾り取ろうというのが、人間の業である。死の不意打ちを食らえば、その狼狽、絶望は、見るも無惨であろう。快楽に執すれば執するほど、その悲惨は増す。 そこで賢い快楽の徒は、さまざまな防御策を講じている。

まず死についての正しい認識が必要になる。死とは生命体の活動の終了であり、それ以上でも以下でもない。デモクリトスやエピクロスは、早々とこの永遠の真理を見抜いていた。天国や不死の霊魂といった、願望や想像の産物は、じつは人間の快楽の欲求を、果てしなく死後にまで押し広げたに過ぎないのである。人間は想像し、空想する存在であるから、その観念の世界にまで、快楽の欲求は広がるのである。物質的生命ではなく、神によって差配された〈霊の生命〉というものを発明したのである。しかしこれもまた、物質的生命の希薄な影に過ぎないのである。生命体の生命以外には、人の知る生命なるものは存在しないのである。

生命体にとって、死はまったくの暗黒であり、無である。個体が無であるばかりでなく、そこではあらゆる集団、あらゆる集団的関係も、無以外の何ものでもない。死後の世界では、だれに出合うことも、なにに出くわすこともないのである。そもそも死の世界そのものが、絶対無なのであるから。このことをエピクロスは、「生きている間には死はなく、死んでしまえば、もはや死はない」と言っている。死は生命あっての死なのであるから、生命のないところには、もはや死はないのである。すなわち、生死といった相対概念がないところには、生死を超えた絶対の無だけがある。あると言えるのは、ただたまゆらの生だけである。

さて、死がこのようなものであるならば、死そのものを防ぐことは不可能である。それは物質界の法則、生命界の法則であるから。死に対しては、ただ備えることだけが可能である。どのように備えるのか。あらゆる快楽には、必ず終末があることをまず心得、それによって快そのものを、死への準備とすることである。快があるところには、必ず死があると心得、しだいに快そのものを死になじませることである。これは必然的に快の、ある程度の抑制につながる。いわば快に死を参加させることによって、死の不意打ちという、最大の悲惨をまぬがれるのである。これを宗教者は、〈死の舞踏〉という象徴によって表わした。

それにしても、死は、想像と空想の快に生きる宗教者でない限りは、絶望と虚無以外の何ものでもないのであるから、その先になにかを期待することはできない。期待できないものを、快楽と同居させるのであるから、そこには当然、否定としての苦が生じてくる。あれも、これも、もはや快を継続することが不可能となれば、ある意味で快楽主義そのものを覆しかねない。この世における快の種類や量は、境遇に恵まれれば、無限といってよいほどあるであろう。肉体の快に飽きれば、心情や精神の快があり、あるいは、あらゆる虚栄心を満たす快がある。しかし生命の時間には限りがあり、快楽の能力にも制約がある。生命体が衰え、死に向かうならば、時間的にも能力的にも、必然的に快の可能性が閉ざされる。あえて死に抗うことなく、快の種類と量とを縮小することが、賢い快楽主義者には求められるのである。欲望の縮小という、いわば背水の陣を敷くことになろう。余計なもの、過剰なものは、すべて死にまかせればよい。最後まで残る可能性のある快だけを、死に対する防御として、残せばよいのである。

とはいえ、最後にはあらゆる快を手放さねばならない。いわば自己自身虚無となって、死を迎えるのが、死を苦痛としないための最後の努力である。ネガティヴなものには、ネガティヴに接するほかはないのである。快楽主義者は、人生の最期において、虚無主義者となる。もはや生のないところへ行くのであるから、肉体的であれ、精神的であれ、生のたまものである、あらゆる快楽は、もはや必要ないのである。生の彼方に何があるのか、それは少なくとも、生そのものではないであろう。それを探究するのは、もはや快楽主義の課題を超えている。 |

|

|

| 2025年7月13日(日) |

| 大山ウォーキング |

|

|

|

大山へは、小田急小田原線の伊勢原で下車して、バスで30分ほどで、ケーブル下につく。参道には、いく軒もの宿坊があるので、江戸時代から三百年も続いているという宿に泊まる。十畳ほどの和室で、もちろんいまは冷房つき、トイレつきである。板の間になっている窓際からは、裏の山と、見えないがせせらぎの音が聞こえる。

古くからある宿を改築しているためであろう、階段の仕組みが迷路めいている。横手に出て、川のほうへ行くと、小橋をわたって、思いがけない野天風呂がある。夕闇の中で、欝蒼とした木々を見あげながら、湯につかる。

翌朝は、まずケーブル駅まで、川沿いの参道をぶらぶら行く。滝がいくつもある。NHKの<ブラタモリ>によると、江戸期の夏の参拝者たちは、滝つぼでそろって禊(みそぎ)をしたそうである。橋を渡ると、土産物店の並ぶ、こま参道という、360段ほどもある長い階段をのぼる。高齢者にはきつそうだ。

江戸時代には、当時百万の人口の江戸からの参拝客で、相当にぎわったそうであるが、今は平日であるせいか、人の出は閑散で、こんなに多くの店や旅館の経営がなりたつのか、不思議な気がする。

ケーブルで、相当な急傾斜を5分ものぼると、山腹の阿夫利神社下社へいたる。そこにも108段の階段がある。大きなちのわのある神社にたどりつくと、ひと休みである。阿夫利神社は明治までは、大山寺との神仏混交であった。あふりの意味は、雨降り山であり、今も霧がかかっていて、雨乞いの信仰から来ている。江戸の火消したちが参拝したのであるという。

下社から一時間も山頂(標高1252m)まで登ると、下社よりも小さな本社があるのだが、登山が目的ではないので、ここから横手に二重滝によって、山を下ることにする。このあたりは深山幽谷の趣きがあり、すれ違う人もまれなので、十分に山歩きを堪能できる。

帰りは〈女坂〉をくだるが、階段状に整備されてはいても、手すりやくさり場のある、かなりの急傾斜であり、油断できない。しっかりしたトレッキングシューズが必要である。ケーブル中間にある、大山寺による。本尊は不動尊である。格子からのぞくと、なにやら黒いものがぼんやり見えている。鉄(くろがね)不動と呼ばれている、真黒なお不動さんである。

そこからはケーブルに乗ってくだる。参道の階段をさらにくだって、バス停にたどりつくと、体中の疲労で、高齢者にはかなりハードなウォーキングであったことが分かる。 |

|

|

| 2025年6月23日(月) |

| Aphorismen15(情報社会の恐怖・ほか) |

|

|

|

1.情報社会の恐怖――神や幽霊は恐れないが、個人情報の漏洩をことのほか恐れるということは、人がいかに現世的存在であるかを物語る。心の奥底の秘密を、神や幽霊に永遠に知られるという恐れは、その点に関してはだれもが平等であること、被造物としての運命から甘受できても、この世の人間たちにのぞき見られるということは、この上ない恥辱に思われるのである。思わぬ個人情報の漏洩によって、自殺に追い込まれるケースもあるのである。

2.人間の行為・心の中の思いのすべては、宇宙のどこかに消し去られぬ情報として保存されるかもしれない。しかしそれを見る人はだれもいない。そこにアクセスすることは、いかなる人間にも不可能であろう。かりに神のような存在があって、そのすべてに目を通すことがあったとしても、そもそも人間の知性とはかけ離れており、人間的な関心などは皆無であろう。神も自然界も、人間には徹底して無関心なのである。

3.幽霊はどうか。もし浮かばれない霊魂が、人間の個人的秘密を、どこか心の裏から覗き見していたとしても、彼らは基本的には同じ穴のムジナであり、心の秘密のゆえに浮かばれないのであるから、むしろ彼らを満足させるであろう。心を等しくする、いわば罪悪の同志である。

4、いずれにしても、神や幽霊は、人間社会ほどには恐れるに足りない。せいぜい想像上の、あるいは迷信的な危惧に過ぎないのである。あらゆる秘密を、ネット上に保存するようになった人類は、インターネットという最大の個人情報の抜け穴を恐れねばならないのである。しかも紙媒体から、電子記録に移行したことによって、それが盗み見られたり、知らないところに保存されたりする可能性が、紙の記録とは比較にならないほど、高いのである。個人記録の防衛ということが、個人の知識や対策では、お手あげに近いといってもよかろう。

そこで、もっとも基本的で最後の手段としては、個人の心掛けと用心以外にはない。だれにも知られたくないことは、記憶に残しても、記録してはならない。これがネット時代の原則である。もちろん人にしゃべるのも禁物で、沈黙は金、言葉は銀どころか、鉛と心得る。子供のころには、この心がけは非常に難しい。何でもしゃべる良い子が奨励されるし、子ども自身、親その他に対する依存心が極めて強いからである。この状態を脱した大人であっても、自律心と独立独歩の気概が必要である。しかもネット時代がこのことを必要とさせるのである。行動・行為そのもののモラルが変化しているのである。インターネットは逆説的に、個人と個人を秘密で隔てることになる。

5.一方ではインターネットという、人類全体の情報網ができたことは、そもそも人類がこれまで目に見えない世界として恐れてきたものが、じつは架空の、想像上の情報世界であることを、類推的に明らかにする。その直接の影響は、<死後の世界>に対する、根本的な否定、もしくは無関心であろう。人類のあらゆる情報は、巨大なスーパーコンピューターに、すべて納められており、すでに死者の全人生を、コンピューター内部において、再現する可能性も生まれている。人類が存続し、コンピューター文明が維持されているかぎり、人間はその心身において、ある種の不滅を実現できるのである。このことを、これまでの人類は、死後の世界という、たんに想像上での営みにおいて、人々の共通の記憶の中に求めてきたのである。

6.人類の脳に変わって、コンピューターが記憶を引き受けたことによって、コンピューターそのものが、見えない世界、死後の世界にとって替わる。それは従来の天国や地獄以上に、仮借ない世界である。審判者は神ではなく、ごく恣意的、気まぐれな、情報操作に長けた人間集団であるからだ。人間が人間を、ほしいままに裁くことになるのである。もはやコンピューターによって情報を支配された世界には、絶対の善も悪もない。いわばコンピューターの前では、あらゆる個人が裸体にされ、あらゆる心身の恥部がさらけ出されるからである。かつては、神の前で懺悔すれば、あらゆる罪悪、あらゆる恥辱は、人間であるという不完全性のゆえに、神の慈悲を請うことができた。コンピューターを操作する人間が、神となったことによって、もはやいかなる救いもないのである。

7.決して人に語ることのない秘密を、かつては墓場にもっていくことができたであろう。そして、あの世で、神に許しを請うことも、できたであろう。しかし、もはや墓場そのものが、コンピューターの中にある世界では、どこにもあらゆる秘密は隠しようがないのである。唯一の希望は、あるいは絶望そのものであろうが、絶対の虚無を願って、死におもむくことである。さいわい、人類はいつかは滅びる。人類の蓄積した全情報も、滅びるであろう。かりにコンピュータが人類なき後も残ったとしても、それが解読されることは、まずないであろう。

8.コンピューター文明は、天国や地獄、神や霊魂といった、これまでの人類の素朴な、共通の記憶情報への信頼を、根本からくつがえした。それらはすべて、人類の脳の、共通の情報伝達の世界に過ぎなかったのである。それゆえに、個人にはある程度の自由が許された。記憶媒体は不確かであり、知らずして、個人の情報が記録されるということも、なかったからである。告白しなければ、知られることはないのである。コンピューターはしかし、そのような牧歌的な事態を許さない。天国や地獄から解放された人類は、今別の、容赦ない独裁者のもとにいるのである。

9.理想はこの世、この人間世界では、実現できないものである。プラトンにとっては、かなたのイデア界であり、カントにとっては、実践理性の悲願である<目的の王国>が実現されるためには、魂の不死と神の存在が必要であったわけである。どちらの理想主義も、被造物である〈人間〉の現実存在を超えてゆくのである。

10.理想の根底には、なんらかの〈善〉に対する直観が、それがどのようにして得られるにしても(感性直観であれ、知的直観であれ)、前提されている。そしてそれを〈真〉において保証するものが<理性>である。理性は、その普遍性によって、また善の普遍性をも保証するものとされるからである。普遍的でない善は、善ではないのである。したがって、プラトンにおいては、理性の認識対象であるイデアは、同時に善のイデアでもあり、カントにとって、善=義務の直観は、同時に理性的普遍性をもたねばならない。カントにとって、理念的善は、万有引力と同様に、自然法則の普遍妥当性を持たねばならないのである。しかし、もはやそれが当てはまるのは自然界ではなく、いつどこに実現されるとも知れない、理想の王国なのである。

11.希望は理想に似てはいるが、理性ではなく、多く想像や空想に基づくゆえに、より現世的である。もちろん、宗教者のように、あの世に希望をいだくことは可能であるが、根本は同じである。想像や空想,すなわち願望や欲望にもとづく、根拠の薄い期待であるから、実現性はかなり低いのである。しかし、希望を実現と結びつけるために、現実的な認識力や計画性をともなうならば、それは人生にとってなくてはならない、能力の一つであろう。とはいえ、たいていの場合、そうした着実な希望は、めったなことでは起こらない。ほほ、空想的な願望のままで終わるのである。

12.その原因は、ショーペンハウアーが言うように、内と外の二重の条件から生じよう。若いころの、人生経験のなさから来る、蜃気楼のような夢想のはかなさと、人間社会のさまざまな障害、苦難が、空想を打ち砕くからである。それ故に、なるべく早いうちに、「希望を洞察と交換することvertauschen Hoffnungen gegen Einsichten」が必要なのである。

13.人生において、幸福であった時を回想することは、それ自体幸福であるとされる。しかし、幸福な時よりも、そうでない時のほうが、はるかに多く人生の部分を占めているのである。しかも幸福な時を回想することは、今現在そうでなければ、ある種の痛みを伴うものである。そこで、そもそも回想すること自体が、不快であるということになりかねない。

そうであるならば、幸福を回想するよりも、むしろ不幸を忘れることのほうが、すくなくとも消極的に幸福に貢献することになろう。忘却は、幸福に生きるための、あるいは少なくとも心の平静を保つためには、必要な条件なのである。おのれの人生をいかに忘れるか、それが現在という唯一の実在的な時を生きるための、前提となるのである。

14.人間は記憶と観念の動物であるから、この忘却の技術は非常に難しい。なにかものを考えたり、単になにかを思いついたりするだけでも、たいていは過去の記憶と結びついているのである。過去の記憶のほとんどは、快よりも不快と結びつくものであるから(快よりも不快のほうが深く、心に刻まれるので)、そもそも考えること自体が、不幸の源となるのである(*)。

(*)ピタゴラス派では、一日の終わりに、必ずその日為したことを考えることになっている。孔子も、日に三省するといっている。つまり、人は苦痛(不幸)から学ぶわけである。

そこで無念無想ということが言われる。この心的状態は、なにかに熱中する時に起こりやすいが、これは頭よりも身体を使うことによって、より効果的に起こりうる。身体の働きや運動は、現在という時に集中しているので、余計な考えのない限り、無念無想にはいりやすい。しかし身体を使っている間だけのことであって、しかもいわゆる邪念が起こりやすい。

これとはまったく逆に、一つの念や快や欲に徹底して身を任せれば、過去も未来も、そもそも時の観念が失われてしまおう。日常的には、飲食や性の快によって、記憶の不快から逃れようとするであろう。人生の不幸に絶望すれば、酒やドラッグやギャンブルに溺れることになろう。

15.これら、人生の不幸の記憶から逃れる、いわば本能的なテクニックは、檻の中に閉じこめられた動物の反応と、基本的に同じであろう。人間は過現未という存在の檻に、閉じ込められているのである。過去はどう否定しようもない。しかし背後の鉄格子のように、そこから脱け出すことはできない。それは壊せないばかりか、現在・未来に影となっておおいかぶさるのである。そして過現未をになうのは、記憶であり観念であるから、記憶と観念を破壊すれば、存在の檻も破壊されるであろう。言ってみれば、原始的な動物に帰ることである。

おそらく、自然の叡智からいえば、人間よりも動物のほうが賢いのであろう。少なくとも、人間よりも幸福になるすべを心得ている。自然の叡智は、必ずしも人間の脳に発現しているとは限らないからである。人間の誇る〈精神〉なるものは、人間の不幸をこの世では解決できないからである。精神が働き始める前に、人間の不幸は始まっており、精神が目覚める頃には、もはや手遅れである。どっぶりと不幸に浸った人間の心身は、もはや精神によっては、この世での救いはないのである。

16.業(資)食住衣をもって人生は始まる。業すなわちなんらかの生業、ワザを身につけるか、もともと資産がないかぎりは、食住衣は成立しない。業もしくは資があって、初めて生活が始まり、その後の自由な人生の設計が可能になる。若い頃にこのことを十分に知らずにいると、途方もない妄想や安易な依存心にとらわれて、人生を失敗するであろう。

17.老年期には、たいていの場合、資食住衣がなっているので、生業の苦労から解放され、自由で気ままな人生、すなわち若年期に夢想した理想の生活が、初めて実践段階に入る。それまでには、長い忍従の時を耐えねばならない。人生は、少青年期の蒙昧な、夢想的、依存的で窮屈な生活から、長い社会生活の忍従のトンネルを抜けて、最後に高齢期という、広々とした自由と孤独の緑野にたどりつくのである。

18.なにかの職業を選ぶには、まずおのれの能力や知識を、十分に自己評価できていなければばならない。ただ単に好きであるとか、趣味的に引かれるというだけでは、それを生活の手段とするわけにはいかない。職業には適性が必要なのである。若い頃にはその客観的判断が、非常に難しい。そのことを十分に考慮しないと、結局たいした適性を必要としない、雑業につかざるを得なくなる。たいていのサラリーマンやアルバイターがそうであろう。もとより、能力や知識がなければ、職業の選択などは、始めから不可能なのである。それが世の中のたいていの業であろう。資本主義社会では、業そのものが平均化されて(いわゆるマニュアル化されて)いるのである。

19.野心や名声欲や出世欲などは、人生にとって害悪を及ぼすだけである。おなじく義務や奉仕や愛国心、人類愛などというものも、人生の自律性を失わせる。過度の社交欲は、他人への依存心を募らせ、宴会やお祭りといった集団的快楽の中に、おのれを亡失する。そうしたものに依存する人たちは、もともと〈おのれ〉というものが、一番やっかいな荷物なのであり、それを集団の中で亡失することが、最大の快楽なのである。

20.老年期の最大の課題は、いかに<おのれ>を生きるかということであろう。もはや集団での陶酔や、社会的野心とは無縁であるから、おのれ自身に正直に向き合うほかはないのである。必要なのは、おのれの人生を点検することよりも、今現在おのれに残されているものを、いかに有効に活用するか、日々その実践であろう。 |

|

|

| 2025年6月18日(水) |

| 集団的人格について |

|

|

|

人自身の内部にあって、人を集団へと駆り立てるものは、人格の表層をなす観念や思考ではなく、本能的にわきおこる、内奥の衝動もしくは情念である。人の集まる中で、音楽などが聞こえてくると、なにか奇妙な気分の高揚感、一体感のようなものが、有無を言わせずわきおころうとするものである。それに抵抗するには、表層の人格を働かせて、個の立場から抑圧するほかはない。うっかり取りこまれると、人格の独立性を失いかねないからである。

集団的衝動は、個の内部にある動物的本性に由来しよう。したがって情動的、情念的であって、そこにはなんらの反省も、知的働きもない。それは個を一つの集団につらねてしまう衝動であり、もはや個別の人格ではなく、集団と一体化した、類的人格である。もし動物にもなんらかの格(personality)があるならば、そうした集団化した類的格であろう。類的なもの(Gattung)を人格(Person)と呼ぶのは、言葉の矛盾であるが、人間の人格の二元性において、類的・動物的格を、集団的人格と呼ぶほかはないであろう。

集団的人格が、より本質的であることは、言うまでもないであろう。それは脳の下部組織によるものであり、生命の本質により近い部分から発現するのである。それに対して、表層の人格、知性と意志によってコントロールされる人格においては、功利的・合理的判断が優先され、主として個体保存に役立つのである。これを根本からくつがえそうとする、脳幹の基底から発した衝動が、類の意志であり、類的・集団的人格である。類がすべてであり、その前には個体保存はまったくの無力である。これが、あらゆる個人が自己自身のうちに抱えた、ある種の自爆装置なのである。

このことの、人類社会における客観的なあらわれが、あらゆる専政制度であり、あらゆる国家体制である。全体がすべてであり、個は無である。全体への意志が、人類史をつらぬいている。皮肉なことに、プラトンは国家体制の頂点に、理性をおいたが、じつは賢者の集団的人格なるものも、類的無人格にすぎないのであり、そこにはなんら理性的・功利的個は、保存されていない。人類史を導くものは理性ではなく、まったくの動物的本性だからである。それゆえに、人類は集団として、部族として、社会として、国家として、まとまるのである。そこには、個への顧慮は一切ない。孤独な個人は、神か野獣かのどちらかである(アリストテレス)。集団的動物である人類は、そのどちらでもない。

この意味では、あらゆる個人主義者、あらゆるエゴイストの人生は、始めから苦難と失敗を運命づけられている。自己自身の動物的本性が、そもそもおのれの理想に逆らうからである。まず、エゴイストは、おのれの内奥の衝動と闘わねばならない。さらに、人類社会の全体への意志の前には、個の生存はあっけなく無視されてしまうであろう。戦争やテロや革命は、個の都合を一切無視するからである。結局、エゴイストがうまく個体保存をはかるには、宗教者が言うように、〈隠れて生きる〉のがベストであろう。あるいは、あらゆる手段を用いて、集団の運命からのがれることである。社会集団を敵とも味方ともすることなく、うまく人間社会を切り抜けて行くことが、エゴイストの人生の必要なテクニックである。 |

|

|

| 2025年6月11日(水) |

| 智光山公園の花菖蒲 |

|

|

|

智光山公園は狭山市の西はずれにあり、西武新宿線狭山駅からバスで、20分ほどである。もとは雑木林であったのを、花壇、動物園、体育館などの施設のある、自然を残した、周囲二キロほどの、広い公園である。毎年、花菖蒲を見に来る人でにぎわう。

松林と雑木林の中をゆくと、湿地になったところに、花菖蒲園がある。紫、白、まだら、日を浴びて鮮やかである。花弁は数えると六枚、ほかに三枚や八重のものもあるそうだ。

この公園には流れがあって、池がいくつかある。雑木林を抜ける道をさらに真直ぐ行くと、池際に別の花菖蒲畑がある。道の途中に、なにやら動物の形を思わせる奇岩が置かれていて、面白い。

北の花菖蒲園から、さらに公園の北の先まで行くと、アジサイが咲き始めていた。なかには柏手アジサイという、妙な花の穂のものがある。新種だそうである。

さらにまわって、バラ園まで行くと、まだ咲き残りのバラが、ラベンダーやマリーゴールドやサルビアの花壇と並んで、日に鮮やかである。

帰りは小さな流れに沿った、木の道を通ってゆく。公園全体が、ちょっとした自然公園の趣きである。 |

|

|

| 2025年6月5日(木) |

| 幽霊の魅力 |

|

|

|

怪談の魅力については、以前に論じたことがある。そこに盛リ切れなかったことがいくつかある。その一つは、そもそも幽霊はなぜ、恐怖であれ、魅惑であれ、たいていの人の心をとらえるのであろうか。人間の生きている世界は、思ったほど広くはないのである。時間空間的に、この地上、この時代に限られている。この限られた時空を越える何ものかがあるならば、それは人間の意識を拡張し、想像における息抜きを与えるであろう。つまり、たいていの人間は、この限られた時空で暮らすことに、時として退屈をおぼえるのである。

社会に出る前の青少年は、とりわけその窮屈感を覚えるであろう。幽霊はうってつけの、気晴らしとなるのである。たいていの幽霊譚は、いつの時代とも、どの場所とも、知れないケースが多い。かりに知れても、たいていの怪談では、遠い場所や、遠い時代に設定されることが多い。幽霊は、この世界と次元をことにしながら、さらに時間・空間においても、狭い生活空間を超越しているのである。幽霊自身は、どこから現われるとも知れないが、そのうえ人間の暮している時空に自在に現われることで、二重に意識を拡張するのである。

現実的な人間は、あるいは空想や想像などと縁のない人間は、たんに恐怖や不安をあおるだけの怪談には、拒否反応を起こすであろう。なによりも、現実の生活が大事なのであるから。そうした人びとは、犬や猫と同じに、今ここの生活に安んじているのである。彼らには、幽霊などは必要ないのである。幽霊は時空を超えてやってくる。時空がすべてである人間には、幽霊の存在する余地はないのである。

心が時空にすきまを覚えるとき、つまり退屈するとき、あるいは好んで時空以外に遊ぶとき、あるいは生活からの離脱を願うとき、幽霊は魅力や、不安や、恐怖の対象として歓迎される。いわば人間の現実存在からの超越を象徴するシンボルとして、幽霊が現われるのである。それは生活と真っ向から対立する故に、当然ながら、不安や恐怖にいろどられている。幽霊が怖くなければ、それは幽霊ではない。単なる空想のたわむれである。

怪談の作者は、この人間の心理の機微を十分に心得ているので、幽霊を登場させるまでの、さまざまな語りのテクニックを開発している。怪談は文芸の中でも特殊なジャンルであって、読者に怪談であることによって、あらかじめ特定の心構えを起こさせる。読者もまた、一定の期待をもって、読み始めるのである。この恐怖または不安の効果ということが、あらかじめ定まっているので、なにを読まされるか分からない普通の小説類とは違って、気晴らしには適しているのである。

一定の効果が定まっていることから、どのようにして不安や恐怖の効果をかもし出すかによって、怪談の巧拙が決まる。同じパターンがくりかえされては、効果が減殺される。パターン化された、単なる奇談ではなく、いかに時空や次元を超えて、意識を拡張するかが、怪談の眼目であろう。<耳なし芳一>をとりあげてみよう。主人公は盲目の楽人であって、その設定ですでに非日常的である。おとずれる亡霊は、何世紀もの昔に滅びたものたちの死霊である。源平の最後の合戦である壇ノ浦の悲劇が背景にあり、読者は芳一とともに、彼ら死霊に魅せられていく。和尚の余計なおせっかいによって、芳一は耳を奪われてしまうが、現世に障害者として残ることが、はたしてめでたい結末であるのか、霊界の魅力は死をも超えていくのである。

* * *

最後に、幽霊はなぜ恐いのか、その恐怖の本質について考えて見る。ジャン・パウルの言葉が参考になる。

「幽霊の恐怖は、人間の本性の異常な発現である。そのわけは、一つには、、どの民族にも、その恐怖が支配すること、二つには、教え込まれたものではないこと、があげられる。、子供のころには、ドアの前に大きな熊が現われても、幽霊が現われても、どちらも同様に身震いする。ところが、一方の恐怖はうすれても、他方の恐怖は、なぜとどまるのであろうか。三つ目のわけは、恐怖の対象である。幽霊を恐がる人は、苦痛や死を恐れるのではなく、まったく未知の種類の存在者が、単にそこにいるというだけで、恐れるのである。彼は、月の住人とか、恒星の住人とかであるなら、新しい動物を見るのと同じように、気軽に見ることができよう。しかしながら、人間の内部には、いわばこの地球では知られていない、悪しきもの、星の周りをめぐる世界とはまったく異なった世界、に対する恐怖がひそんでいる。われわれの自我により近く接している、あるものへの恐怖である(vor Dingen, die an unser Ich naeher grenzen.)。」

我々の自我により近く接している、あるものとは、現代の心理学でいえば、抑圧されたGewissen、あるいは、やましい心であるといってよいかもしれない。小児や動物は、幽霊を恐がらないであろう。動物が恐がるのは、天変地異のような物理現象であろう。彼らの五感は人間を超えているので、自然界の異変をいち早く感じるのである。小児もある程度大きくなると、幽霊を恐がるようになる。すでに彼の心には、親には言うことのない秘密があるからである。

親や大人からかくされた幼児の心が、幽霊への恐れを生みだすのは、ほぼ確かであろう。幼児は、だれにも知られていないと思った、おのれの心の内面が、目に見えないなにかによって、見られていると感じる時、恐怖におののくのである。おのれの心の無防備さに震えるのである。

この幼児期の恐怖体験は、一生つきまとうことになる。そしてむしろ、幽霊と親しんでいくことになるだろう。人生の苦難、苦悩は、幽霊を文字どおり影へと追いやっていくが、おのれの心の内面を探究するとき、幽霊からのささやきが、むしろ人生の支えとなるであろう。幽霊は良かれ悪しかれ、まさに、おのれの心の内面に住んでいるからである。 |

|

|

| 2025年5月16日(金) |

| クリエイティヴな老年期 |

|

|

|

自由であることと孤独であることとは、老年期の特権である。若い頃には、仕事もせずにいたり、一人でぶらぶらしていると、えてして不審な目で見られがちである。高齢になると、それがあたり前のようになり、世間の目がやわらぐのである。孤独な自由人は、老年になって、やっと世間に気兼ねなく、思うとおりの生き方ができるのである。

自由であることは、必然的に孤独になることである。だれにも依存したり、馴れあったりすることがなければ、当然人も近寄らず、またそうでなければ、おのれ自身を楽しむことも、自律的に生きることも困難である。孤独は自由人の宿命であり、世間はそれを、老年期になって、初めて認めるのである。

世間に対する対処はそれで楽になる。それとは裏腹に、自己自身に対する対処が、老年期では若い頃と違ってくる。以前は旺盛な意欲によって、情熱がかき立てられたことでも、さすがに人生も半ばを越すと、興味が薄れたり、反復によって、アンニュイがもたらされる。自己自身の享楽の可能性が狭まってくるのである。

人間の享楽の源は、なんといっても五感であり、それと結びついた欲求である。老年になると、それらを一つ一つ点検していくことになる。味覚・食欲は身体の健康状態によって、大きく影響される。油ものや肉類が食べれなくなれば、食事も淡白になる。病院食の苦情は、こんな味の薄いものは食べれないということである。それでも甘いものだけは、いつまでも適量楽しめる。酒・タバコは論外であろう。

嗅覚は、それだけを楽しむことはめったにないが、まだ花の香りや、落葉の香りなどに、情趣を誘われる。触覚は、性感が衰えていけば、快楽とは結びつかなくなるが、それよりも皮膚掻痒感や腰痛、筋肉痛などに悩まされることになる。むしろ身体全体の運動感覚が、老年期に残された、爽快な気分と結びついた、触覚の楽しみ方であろう。ウォーキングやハイキング、サイクリングなど、戸外の運動が、触覚ばかりでなく、高齢者に適した、五感の総合的な働かせ方である。

聴覚は、高音域が聞こえにくくなる。高い音色のリコーダなどが、演奏者のせいではなく、変に聞こえてくる。かん高い女性の声が、まるで意味が聞き取れないので、聞き返すことになる。それでも、よい音楽は、若い頃ばかりでなく、老年期の息抜きにも欠かせない。音楽はけっこう理知的な理解力を必要とするから、それが分からなくなった時は、認知症と見てよかろう。

人間にとって、もっとも大きな享楽の源であり、また知的活動に大きな便宜をもたらす視覚に関しては、老年期に最後まで残しておきたい能力である。それでも、五感の中で最も持続的に使用し、疲れやすいのが視覚である。若くしては近眼になり、老いては老眼になる。老年期では、さらに白内障になり、手術が必要である。眼鏡が欠かせないし、合わなければ、いくつも作る。世界を観察する喜びの大半は、視覚にもとづいているので、視覚が不自由になると、人生の快楽も半減する。

美しい青空が、まだ十分に味わえるならば、plaisir de vivreもわいてこようというもの。まだ文字がしっかりと見えて、読書がはかどるなら、老年期の快は保証されている。糖尿病などで、目が見えなくなると、認知症も急激に進むようである。ただ食だけの欲求の生き物となるほかはない。

脳の上層部を使う、知的探究の快楽は、野心や出世欲や名誉心がない分、淡白とならざるを得ないが、それだけに純粋な知的快に耽ることができる。それも通常に知力が働くかぎりにおいてである。まず記憶に負担をかけることができなくなる。半年間イタリア語の勉強をしたが、半年後にはすっかり忘れている。しかし学んでいる間は楽しめるのである。若い頃に覚えた語学は忘れないので、それをキープするにこしたことはない。読書は若い頃の半分のペースであるが、それだけじっくりと味わえる。また昔読んで、よく知っているつもりの本が、まったく新鮮な興味で読みなおせるのも、老年期の読書の特徴であろう。しかし、いつかどんな本も読めなくなる時が来るかもしれない・・・。なにを読むかの選択が、若い頃よりも大事になる。

老年期には全体に意欲がおとろえる。これは長く生きれば、仕方のないアンニュイである。それを打破するには、五感や知の快に頼るだけではない、なんらかの行為をかきたてる工夫が必要である。単に五感に頼る受動性だけではなく、なにごとかをなして、できればクリエイトすることが、生きる力のもととなる。

クリエイトには、いくつもの仕方がある。なにかを作りだすことがクリエイトであるから、身体の作業によって工作したり、大工仕事や庭仕事をしたり、絵画や音楽や彫刻や陶芸のような制作、直接の身体ではなく、想像や思索による文芸作品、さらには翻訳などの、何かが結果として生まれてくる行為を、クリエイティヴとしてよいであろう。これは関心をおのれ以外のものに向けることによって、つねに新たな興味をかきたてる手段となるであろう。もしこの世界が神の被造物であるとすれば、神の創造行為もまた、おのれだけの存在に退屈したからであろう。新たなものを作りだすことには、新たな興味が生まれる。

老年期は、他者に頼ることが少なくなる分、おのれ自身の中に生きる活力を見いだすほかはなくなる。その点で若者や、仕事のある年代とは別の、さまざまな生きる困難が生まれてくる。若者のように刺激を求めることなく、職業に拠り所を求めることなく、自由と孤独を生きねばならないのであるから、いわば次元の違う生活を送るのである。それを単なる〈終活〉ではなく、人生の第四期と見て、人生のピラミッドの頂点を目指すべきであろう。老年期の生活は、それ自体がクリエイティヴであり、人生を意味あるものとするであろう。 |

|

|

| 2025年5月14日(水) |

| 高坂・岩殿散策 |

|

|

|

高坂は東松山市と坂戸市の境にある、東上線の駅名である。西方面には緑の丘陵地帯が広がり、北には都幾川が流れている。この一帯は、高齢者の散策にはうってつけの地域である。

西口を出て、ロータリーの先の、彫像のある歩道をまっすぐに歩いてゆく。この地区には、ふたつの大きな私立大学があって、送迎バスが学生たちを乗せて、数分おきにひっきりなしに往来している。バスの行く道を行けば、目標の岩殿観音までは、よほどの方向音痴でないかぎりは、間違いなくたどり着ける。しかし、それではつまらないので、途中ガストのあるところで、右へ折れて、そのままバスと共にまっすぐ行かないで、右側の足利基氏の累跡と案内のある、小道に折れる。

五月も半ばであるから、木々の濃い緑が目にあざやか。ぽつぽつとある民家は、みなこのあたりの豪農なのであろう、どれも立派である。しばらくゆくと、鳴かずの池とかいう弁天の池が見えてくる(写真上左の祠)。そこの静かな亭(あずまや)で、昼食をとる。そこには2・6メートルの高さの板碑があるという、案内板があるのだが、どこにも見あたらない。代わりに庚申と地蔵を見ておく(写真上右)。

道の先に、岩殿観音の参道入口がある。そこからはさっぱりした石畳が、ずっと先の山門までつづいている。かつては参拝客で相当賑わったのであるらしい。今は普通の民家が並んでいるが、それぞれ昔の商店やら、宿やらの表札が出ている。面白い趣向ではある。

途中、<判官の塚>と案内のある階段をのぼって行くと、この一帯が見わたせ、上には鳥居と祠があった。義経となんのかかわりがあるのであろうか、いずれ判官伝説の一つであろう。

一軒だけ、昔のままの風情の家があって、岩殿山の山門につく。

階段をいく段かのぼって、右手に薬師如来の拝殿を見て(写真上の左)、正面に千手観音の拝殿(写真上の右)にたどりつく。ごつごつした感じの、いかにも名にふさわしいお寺である。なかに金色の像が光り輝いている。

寺の右手の露出した岩の崖には、ちいさな仏が、ちいさな壁がんに、並んで納められている。供養仏なのであろう。

岩殿山からトイレの表示のある道をゆき、トンネルを抜けると、車通りに出る。そこを渡って、トイレの横の階段を登ると、いく段もなく物見山の頂上の、展望広場に出る。季節ならば、桜やツツジで賑わったであろうが、いまは独占状態で、ちょっとした眺望を楽しめる。

ここまで、高坂駅から4キロほど、2時間ほどかけて歩いたので、さすがに帰りは車通りのすこし先の、大学前か、自然動物園前で、バスを待つ。歩けば30分以上はかかるところを、あっけなく5分ほどで駅に着いてしまった。いつものことながら、行楽の帰りは、やや興ざめするものではある。 |

|

|

| 2025年5月3日(土) |

| 心にmentorを持つこと |

|

|

|

おのれよりも優れた他者の目を、おのれのうちに持つことが、人生の実践的原理として有効であることは、学びの本質からいって、当然である。まなびとはまねぶことであり、優れた人物の行為や思想から学ぶほど、人生の生き方は安定し、自信をもって歩まれるであろう。実際には、おのれの回りや、家庭や学校や、広く社会において、そうした模範となるような人物は、めったなことで見つからない。たいていは理想として、おのれの内に描きだすほかはないのである。そのために、時代や社会を超えて、そうした人物を歴史の中に求めたり、現実ばかりでなく、小説に描かれた人物の中に、理想のモデルを見いだしていくことになる。

行為と思想とが一致すること、それが人生に必要なmentorとなりうる人の、第一条件である。単なる思想、功績、成功、名声などといった、表面上に現われた評価ではなく、その人物がどのような人生を歩んだか、どのような心掛けで生きたかが、もとめられる人生の模範としてのメンターである。したがって、必ずしも評判にはならないし、記録に残ることもまれなのである。

たいていの場合、偉人以外は歴史に残らない。いわば普通の人生を生きる人にとって、歴史の中に範を求めることは、相当にむずかしい。偉人を理想としては、おのれに過大な要求を課することになるからである。理想に対して、従者や奴隷として生きることが人生なのではなく、自由にかつ独立的に生きる模範を、そのように生きた人に求めねばならない。そのように生きる人は、めったに偉人とはならない。すなわち歴史に残らないのである。したがって目を普通の人にむける必要がある。

なにがもっとも汚わいで、醜いかというと、どんな他人よりもおのれ自身がそれである。おのれほど醜く、汚らしいものはないのである。それを忘れて、つい他者のあらさがしをしがちである。まずはたいていの他者もおのれと似たものであるならば、少なくとも、多少はおのれよりもましな他者から、少しずつ学ぶべきである。理想的に過ぎる他者の像、聖人君子は、たいていの人にとって、敬意は払われても、なんの効果もない薬と同じく、無益である。

メンターとしての他者の像はまた、抑圧的な〈超自我〉となってはならない。かえって反撥や、抵抗のもととなるからである。両親や学校の教師がメンターとなりがたいのは、その故である。おのれに似ていながら、おのれよりも少々清潔で、無理のない程度に高尚で、強圧的ではなく、服従を強いられるのでもなく、おのずと努力の的となるような、他者の像をもとめるべきである。敬意が同時に、おのれの行為の拠り所となりうる、力のありかでなければならない。

そうした他者の像は実在しなくてもよい。小説などに理想化されて描かれた人物に、むしろ惹かれるであろう。みずからそうした人物像を描き出すのもよい。ただし、やはり他者がモデルとなることに違いはない。自己自身を正直に描けば、必ず醜く、穢れたものとなるからである。その意味では、自伝ほど欺瞞的で、汚らしいものはないのである。

メンターとしての心の像は、おのれが行為する時に、つねに現われて来るものでなければならない。いわば、おのれが行為することが同時に彼の行為でもある。それは超自我のようにおのれを褒めたり、とがめたりするものではなく、私自身の意志が同時に彼の意志でもあるような、二重意識における行為である。子供の頃のちゃんばらごっこなどで、おのれがヒーローの心境になりきった時の、一体感が求められるのである。そのようなメンターが、よい意味でも悪い意味でも、人生を充実させるであろう。

よい意味では、その二重意識はおのれの自由と独立心をそこなうことはない。メンター自身が自由と独立心の権化であるからだ。まかりまちがうと、メンターがおのれ自身をのっとってしまうということが起こりうる。隷属と意志の放棄が結果することになる。メンターの選択を誤ったのである。メンターではなくフューラーを求めるからである。メンターは導師であり、フューラーは指揮者である。前者は友となりえ、後者は独裁者となりうる。メンターは個人の師であり、フューラーは大衆の指導者である。 |

|

|

| 2025年4月28日(月) |

| 思慮について |

|

|

|

人間の生は魔に支配されていることを、前回述べたが、魔に対抗する、魔の反対語に当たる、力ないし能力を表わす言葉があるであろうか。日本語では適切な一語が存在しないのは不思議である。しいて言えば、慮すなわち思慮がそれに当たろう。慮はおもんぱかる、おもいはかる、ことである。アリストテレスの倫理学でいう、プロネーシスにあたる。行為に当たって、それに伴うさまざまな不利益、不都合を<おもんぱかる>ことが、魔に対する唯一の対処法である。おのれの身体の健康や、家計や、心の平安をおもんぱかるもよし、他者や家族へのおもんぱかりでもよい、魔からおのれの衝動を遠ざける、何らかの配慮をつねに心がけるべきであろう。

慮すなわち思慮の出処はロゴス(理性、精神)であるから、ロゴスの働きの数だけの慮が存在することになろう。この働きの源は、プラトニズムによれば、ある種の知的エロス、あるいは精神的アフロディーテであるとされる。いわば純化された動物霊魂、生命欲である。ロゴスのめざすものは、通俗的に、簡略に言えば、真と美と善であろう。このうち真と美とは、ある程度の普遍性をもっているが、善に関してはかなり相対的である。いずれにしても、慮の働きはこの三者に向かうものとしてよいであろう。

一般に魔は真美善に反するものとしてよいだろう。真理に反することを信じさせようとする蒙昧魔が現われるときには、真慮もしくは思慮が対抗し、蒙を啓かねばならない。UFOや宇宙人の存在を信じたがる迷妄に対して、科学的真理が治療薬となる。一般に魔は、見かけだけのもの、醜いもの、厭わしいもの、汚わいなものにむかわせる傾向がある。まさに真や美をいとうのである。その時に対抗して発現すべきものが、美慮すなわち美の配慮である。肉欲によってたぶらかされた美ではなく、イデア界の美を反映する、精神的美に向かう心を起こさねばならない。美が肉欲の快を起こすならば、それは真の美ではなく、魔によってたぶらかされた美なのである。

たいていの魔は、なんらかの心のやましさを伴うことが多い。おのれの行為になんらかの汚点を感じるからである。この心のあり方が善慮である。なにが善であるかは、一般法則から言うことは出来ないので(*)、それぞれの個人が、おのれなりの規範を持つほかはない。この規範に反して、天邪鬼に働くのが魔なのである。嘘は悪であるという規範を持つならば、場合によって自他の利益を考え、嘘をつかねばならない時、この矛盾に苦しむのが善慮である。善慮は、真慮や美慮のような自律性ではなく、相対的な社会性を持つので、魔の発現に対しても、その対処はさまざまでありうる。言ってみれば、行為に対してもっとも脆弱な力である。道徳や倫理が、時代や民族によって変化し、さまざまであることにも表われている。

(*)カントの言うような普遍的<善意志>などは存在しない。性善説・性悪説の両論が立つゆえんである。

とはいえ、真慮と美慮が伴うことによって、まがりなりにも、なにがおのれの行為が、社会的に善であるかの、総合的配慮(プロネーシス)が成り立つであろう。おのれの行為が〈醜い〉とか<あさましい>とかいう表現にもそれがあらわれている。人から見て行為の美醜やバランスが問われるのは、社会的行為にも、美の原理が適用されるからである。この意味で、優れた他者の眼をおのれの内に持つことは、社会的にも、個人的にも、善の実践的原理となりうるのである。 |

|

|

| 2025年4月25日(金) |

| 魔について |

|

|

|

パラケルススに倣って、人間は動物の魂と精神とからなる、二重の存在者であるとした。動物の魂の発現を〈魔〉と称してよいであろう。人間社会では、たいてい失敗や極端な行為につながるからである。魔には必ずなんらかの快を求める衝動が、源にある。たいていの場合、行為そのものが衝動的となり、失敗しやすいのも、そのためである。

まず動物の、あるいは生命体の最大の原理である、食と性と財の欲求が、それぞれ魔となって発現する。食魔は、空腹であればいつでも起こりうるが、それが昂じると、餓鬼となって発現する。食人さえ辞さないのである。弱肉強食の生命原理が、人間の場合も極端なシチュエーションにおいて発現するのである。日常においても、食の欲求は、あらゆる諍いのもととなる。最低限の食の保障と食の平等が、平和の基盤となる。やっかいなのは飲酒魔である。このアルコールの魔は、人格を破壊して、よい意味でも悪い意味でも完全な動物と化さしめる。

性欲・性愛、すなわち色情の発現をつかさどるのが色魔である。通常の性行為ばかりでなく、あらゆる倒錯、異常趣味へと駆り立てる衝動のもとが、動物霊である色魔であるといってよい。これに逆らうことは、食魔とおなじく、はなはだ難しい。すでに幼少年期に発現するのである。色魔は恋愛や愛情といった、仮面をかぶって登場する。魔風恋風である。その結果、繁殖というやっかいな事態に至るのである。

リスのような動物は、冬に備えてどんぐりを蓄える。同じ衝動が人間の金銭欲であり、蓄財の欲求である。これを金銭魔とする。これは必要以上にまで貪欲になり、ひたすら所有の拡大へと向う。蓄財魔である。この魔は社会的闘争をともなうので、この欲求を満たすことは、食や性よりも難しい。狡猾さと闘争心が必要なのである。しかし成功すれば、食や性を保障することになる。

これら三種の動物霊、すなわち魔として現われる人間の内面の衝動は、それぞれ一個の存在者であり、互いに排除しあう。食魔と色魔は同時に現われることはなく、財魔が現われると、どちらも引き下がる。互いに協力することもないのである。色魔に支配されれば、財を失うのである。しかし蓄財がなれば、食と色とを同時に満たすことにはなる。

食・性・財の三大魔のほかにも、日常においてさまざまな魔があらわれる。いわゆる魔がさすのである。あらゆる衝動的な行動は、動物が判断力を欠いた時に、単なる刺激でむやみに行動するのと同じであり、衝動魔の発現である。人生の失敗の多くはここに起因する。これに関連するのが、能力や状況の判断をこえた大胆魔である。これは時に成功することがあるが、その場合には勇気と讃えられる。これらの反対が臆病魔である。この魔は功罪半ばするといってよい。危険や不都合から逃れるにはよいが、大きな成功には結びつかない。蓄財本能が壊れると、衝動的な欲求によって浪費魔が発現する。衝動買いやギャンブルや投資などで、典型的に発現する魔であり、あらゆる配慮が一時的に忘れ去られる。場合によっては致命的失敗につながる。

動物の防衛本能に当たるものが、人間社会では傲慢や強情や自慢や空いばりといった自己顕示魔やそれの比較的弱い謙遜魔である。これらが攻撃的になると権力魔が発現する。動物社会では、繁殖の権利と結びついて、ボスが権力を握るが、それが人間社会でのトップ争いとなる。この権力魔と結びついた、弱肉強食の本能が加虐魔であり、食われる側の草食動物の本能が被虐魔である。これらは色魔と関連する。

人間の生はさまざまな魔に突き動かされた、ごく不安定な存在のあり方である。どの魔がおのれの行動や判断を支配しているのか、行動の前につねに思慮することが、精神に求められるのであるが、行為のエネルギーをにぎっているのが魔そのものであるのだから、せいぜいアドバイス程度のことしか出来ないのである。むしろ魔と魔との対抗、拮抗こそが人生の実相なのであり、この霊魂の多元性において、いかに狂気におちいらずに、自己を保っていくかが、人生の究極の課題である。 |

|

|

| 2025年4月22日(火) |

| Aphorismen14 |

|

|

|

1.個と個のあいだの性格の違いは、思いのほか深いものであって、互いに根本において理解しあうことは不可能に近い。これは男女間はもとより、どのような他者との関係においても言えることであろう。とりわけ男女の間は、生理的な違いに加えて、根本の性格の違い、気質の違いは、どのような協調の努力を重ねようと、絶望的な結果におわる。理解はもとより、共感すら及ばないことがほとんどなのである。これほどの違いや、齟齬や、軋轢が、個人の間にあるのに、人類が曲がりなりにも存続していけるのは、不思議なくらいである。

おそらく個体保存の本能というものは、各個人においてその現われ方は、その遺伝的性格、気質に応じて、さまざまであり、それは固定的という意味ではどうにも変えようもないものであり、それが個人の間でぶつかりあい、理解や共感を阻むのは、必然的というほかはないのであろう。それにもかかわらず、人類は集団で暮らし、社会進化を遂げてきた。それには、社会が個体の本能を抑えるという働きをし、個体間の軋轢を調停する必要がある。これを可能にしたのが〈類的本能〉である。

2.類的本能は個を一顧だにもしない。個は単に繁殖のための道具なのである。社会もまた個をそのようなものと見なすことによって、集団の中でのやっかいな個体保存の本能を抑圧してきたのである。類的本能の中では、理解も共感も必要とされはしない。ただ繁殖にともなう快感や快楽が、さらに言えば幸福感が、個体の存在を圧倒するのである。そこには個の性格や気質の違いなどは問題にならない。性行為において、だれがそんなものを気にするだろうか。特定の個体が生まれでるのは、単なる偶然なのであり、類本能そのものである<性選択>の結果なのである。配偶者の間でどれほどに性格が異なり、どのような不和や軋轢が起ころうとも、そのような考慮は性本能の前では働かないのである。それが男女間の不和の悲劇の源である。

3、類よりも個が優位に立つ社会では、もやは理解も共感も失われていくことであろう。個の競争、個の優位が原則である社会では、個の性格、気質が前面に立ち、それらは必然的にぶつかり合う。それを救うのは、ただ類的本能だけであるということになろう。それ以上の理解や共感を求めるならば、もはや絶望以外にはない。食事と性以外には、、もはや夫婦の間になごみの時はないのである。同性同士であるならば、もはや完全な絶望か、酒に酩酊して個という正体を失うほかはないのである。このような時代や社会においては、、だれしもが孤独なおのれと向き合うことになる。おのれを解ってほしいという、理解や共感を他者に求めることは、個体の本性からして根本的に不可能であり、空しい努力である。個人は究極のエゴイズムの時代を生きているのである。

4.経験論の根本の命題は、あらゆる知識・観念の源は、感覚を通した経験であるというものである。感覚によって、なんらかの仕方で与えられないものは、心の中にはない。生まれたての心はtabla rasa(白紙)なのである。しかし感覚によっては唯一与えられていないものがある。それは経験(experiance)ということそのものである。経験の源は感覚であり、感覚そのものはなんらかの先天的機能として、心に具わっていなければならない。その機能が働くことによって、なんらかの観念が生み出され、知識の源となる。この経験の過程は、それが進行するためには、根底になんらかの力動(power)がなければならないであろう。その力動を与えるものは、もはや経験を超えていよう。いわば形而上学的前提がなければ、経験そのものが成り立たないのである。

5.この困難を解決するために、バークレーは観念の発生源、すなわち経験の源を神に求めるほかはなかったし、ヒュームは懐疑論におちいった。カントはあっさりと先験的原理を提示した。心そのものに、あらかじめ経験の能力を与えておけばよいのである。それによって経験の範囲を制限することも可能になった。心に経験の能力があるということは、経験からは間接的に概念によって知るほかはないが、そこから力学的に、あるいは生理学的に、推測することも可能である。科学や心理学はその方法を取る。経験論の開祖のロックもまた、その時代の微粒子論によって、そのような考えであったと思われる。

6.形而上学的前提を忌避することがなければ、こうした困難は生じない。ライプニッツのモナド(意識原子)では、表象を生みだす能力が始めから与えられていて、感覚は必要とされないのである。何のために感覚器官があるかというと、個々のモナドを区別するために、モナドには身体または物体がともなうのであり、その身体または物体間の交渉のために、感覚器が具わっているのである。そうしたもってまわった間接的な交渉のために、世界は形而上学的と、科学的と二重の探究方法、あるいは解釈が可能になる。科学と形而上学の、奇妙な婚姻である。

7.ショーペンハウアーは経験=現象の根底に無限の、盲目的な努力としての世界意志をおいているので、その形而上学的根源から、表象(観念)としての世界がおのずと生じてくる。その発現は客観方面と主観方面、力学的と心理的とを問わず、あらゆる経験に渡っているので、オールマイティな表象論である。みずから経験にもとづく形而上学と称している。

8.経験論は自然科学の基礎となって、今日の科学時代を作りあげてきたが、経験の概念が不確かであるかぎりは、自然科学も不確かとなってしまおう。自然科学の方法に対する批判も、そこから生じてしまう。量子論や素粒子論のような、直接には経験のできない領域において、経験がどれほどの意味を持つのか、探究しだいによっては経験論ばかりか、自然科学自体が原理的に崩壊してしまうであろう。復活するのは、古代の形而上学かもしれない。

9.経験には、外界と内面に向う方面との、二重の内容がある。一次観念。二次観念といった区別がなされるが、バークレーやヒュームが指摘したように、厳密には区別しがたいものである。これにこだわりすぎては、パラドックスにおちいるばかりであるから(例えば脳の観念の中に脳があるといったような)、観点をドラスティックに生命的視点にしぼってみる。一口に経験として、あらゆる観念をひとしなみに扱うのは、哲学者の悪癖であって、観念には情動や意欲といった、生命的原理がからんでくるのである。生命体はあらゆる観念に同等の価値をおくわけではない。なによりも、外界の対象・事物にかかわる観念が、生命体にとっての最初の関心事なのである。これを単なる経験と区別して、体験と呼んでよいであろう。ドイツ語でもErfahrungに対してErlebnisと言う。まさにLeben(生命、生活)のからむ経験である。

10.生命体としての人間が通常求めているのは、中立的観念としての経験ではなく、まさに体験そのものである。身体すなわち生命は、始めから外界に存在している。ライプニッツも、意識原子にあたかも付属品のようにぶら下がっている、身体を無視するわけにはいかなかった。モナドの中心は、なにをおいても身体もしくは肉体もしくは物体なのだ。モナドが観念を生みだすということは、モナドが身体において、なんらかの体験をすることなのである。それがモナドの生命(Entelechie)である。

11.単なる内面での経験が、つねに欲求不満をともなうのは、それが体験としての根本原則、すなわち身体の生命的欲求を無視することから来る。単にものを考えたり、想像したり、瞑想したりすることは、外へ、外へと向かう身体の体験の欲求に逆らうことである。自己自身の身体内部にとどまることは、いずれ身体の内部的限界によって、退屈や、苦痛や、生命欲の減退を惹き起こすことになる。もし余儀なく内界に閉ざされるならば、宗教者や精神病者がそうであるように、幻覚としての対象の世界を生み出してしまうであろう。単なる内面の探究が、精神的危機を招きやすいのは、つねに生命原理と格闘しなければならないからである。精神もまた、肉体に発現することにおいて、本来は生命原理の産物だからである。

12.内面の探究もまた、したがって体験であることを必要とする。それゆえに、修行者は、さまざまな身体的業を行うわけである。生命的欲求を満たしつつ、内面の深奥を探究するのである。単なる身体の快楽や、快苦にとらわれていては、通常の生命体験にすぎないが、それらを抑制しつつ、いわば九牛を御しつつ、内的体験の世界へ進むことが、精神生活の要なのである。なんといっても、精神の快は、とても肉体の強烈な快には及ばない。人間にとって、生命とは一口に言って動物的本性のことであるから、動物でありつつも、さらに精神的存在でありたいと願うならば、身体離脱などという迷妄を去って、むしろ生命原理の根本のエネルギーを拝借するにしかないのである。

13.肉体は精神に報復する。おのれがおのれに耐えられなくなるのである。肉体の乱舞の前に、どこに精神などが介入する余地があるか。あらゆる残虐、被虐、好色、異常嗜好は、動物的本性の精神に対する覇権の主張である。パラケルススは人間の本性を、人間精神と動物の魂の複合と見たが、両者は別の存在として発現する。精神である時は動物を忘れ、動物であるときは精神を忘れる。この二重性が人間なのであり、両者は互いに無視しあうことによって、あたかも別の魂となって行為する。この象徴が、吸血鬼や狼人間や魔の夜宴などの伝説となって、あらゆる民族に流布している。これらは伝説ではなく、人間そのものの本性の発現なのであり、人間自身の内面に根ざしているのである。ホーソンの短篇が描いているように、夜宴に参加するのは、昼間はごく普通の人々なのである。

14.文明社会は人間が動物であることを抑圧し、うわべの精神だけで、人間のあらゆる交渉を割り切ろうとする。動物の魂はそうしたうわべをすべてとり払って、生命そのもの、すなわち動物であることを全面的に主張する。この二重性、すなわち魂の切り替えをうまくやりとげなければ、個人は分裂し、狂気におちいるであろう。動物であることが狂気なのではなく、精神と動物に分離していることが、狂気の源なのである。狼男や吸血鬼が狂気なのではなく、狼男や吸血鬼であると同時に人間精神の持ち主であることが、狂気のもとなのである。古代の社会はこうした危機を、ある種の動物的祭りや残虐な見世物によって回避してきた。それはある種のカタルシスであったのだ。人間はそうしたカタルシスを必要とする、ごく不安定な二重存在者なのである。 |

|

|

| 2025年3月16日(日) |

| Aphorismen 13 |

|

|

|

1.人間の頭脳の頑迷さは、ほとんど絶望的な度しがたさに達する。通常の論理がまるで通じないのであるから、そのような人と議論をすると、狂人を相手にするのと等しい、胸の悪さを覚えさせる。どこまで行っても議論が平行するのである。そのような人は論理すなわち理知ではなく、ショーペンハウアーが言うように〈意志〉によって支配されているのである。

2.なにかを頑迷に信じこむということは、たとえそれが真理に近いことであったり、科学の教えることであったにしたところで、いかなる批判も許容しないという点で、ある種の偏執狂に近いのである。たとえばある事柄が事実かどうかという問題が先決である場合にも、その事柄が科学に反するということだけで、すでに事実ではなくフェイクであると断じるような場合である。すでに出来事自体がいかさまであると断じているわけであるから、事実判断などはどうでもよいのである。その場合事実が先にあって、その出来事の真偽を問題にすべきであるのに、論理が倒錯してしまうわけである。

3.おのれの信念に反することは、それを批判されると、えてして感情的になりがちである。論理ではなく、感情がものを言うわけである。人間の頭脳には誰にも頑迷さがあって、それに気づくまでには長い年月がかかることもある。思想的な信念ばかりでなく、単なる思いこみも、いちど固定されると、それに気づいて矯正されるまでには、長年月がかかるものである。ある日ふと気づいて、こんな単純な間違いに、今までいちども気づかずにいたことに、あきれてしまう。長生きをするということには、こうしたちょっとした認識の進歩という、歳の功があるものだ。

4.もし死ということがなかったならば、人間はこの世とあの世の区別などは立てず、肉体と魂の二元論におちいることはなかったであろう。肉体が滅び、単なる物質に帰することを見て、認識する存在または生き物である人間は、認識そのものが共に滅びることを、肯んずることができなかったのである。肉体を離れた霊魂の存在を考えることは、認識者にとってはごく自然である。人間は他の動物と違って、極めてあるいは優れて観念的存在であるゆえに、肥大化した観念が、それ独自の存在を持つと考えるのは不思議ではない。このことの端的な命題が、例のバークレイの<存在とは知覚されることである>に言い表わされている。つまり存在とは観念の存在なのだ(*)。

(*)厳密に言って、知覚するactと、その対象である観念とは同一ではない。しかし観念がなければ、なにかが存在するということも知覚できないわけである。

5.観念を持つ人間の存在が、肉体や物質と同じであるわけがない。この信念は、原始人や古代人を始め、古今東西、あらゆる人類社会に共通した固定観念である。古代人はこの信念を平等に生命界全般に及ぼしさえした。動植物もまた霊魂を持ち、人間の魂は単にその頂点にある、とくべつな〈精神〉であるとされるのである。人間は自然界の霊を代表する〈霊長類〉なのである。

6.たしかに、この物質宇宙で精神を持つのは人間だけである。その点では、人間は特異な存在者である。しかしその特異性が、物質と異なった存在の根拠となりうるかどうかは、また別の問題である。単なる思いこみが、そのまま真理であるとは限らないのである。人間は途方もなく〈妄想〉する存在であるかも知れないのである。その妄念からいつか覚めれば、空や虚無が残されているだけかもしれないのである。

7.あの世や来世についての人類の素朴な想像は、この霊魂観の自然な帰結である。面白いことに、肉体とは異なった存在であるとされる霊魂にしても、あの世ではほぼこの世と変わらない生活をつづけるものと、みなされていることである。古代エジプト人の来世は、単にこの世のduplicationにすぎない。そこでは耕作も行われ、この世の苦労、禍福のすべてが繰り返されるのである。天国と地獄がはっきり分かれたキリスト教や仏教の来世観では、さすがに天国や極楽の生活は洗練されているが、地獄の責め苦は、肉体がなければほとんど不可能であろう。地獄へは肉体ごと落ちるのである。

8.あの世でもやはり肉体がなければ不便だと感じられたのであろう、霊的肉体というものが考案された。この世の肉体とまったくそっくりであるから、スウエーデンボルグによると、肉体そのままであの世にはいるので、最初は死者も、自分が死んだことに気づかずにいるほどである。キリスト教の最後の審判では、ゾンビではなく霊の肉体でもってよみがえり、基督の審判を受けるのである。

9.死後の霊魂の行き先については、人類は三通りの想像をした。一つは古代エジプト人に典型的な、この世の写し絵としての来世であり、life after lifeである。すなわちこの世の生とほぼ類似した、第二の人生である。いま一つは、アメリカ・インディアンなどに見られる、すべての霊が帰ってゆく〈祖霊〉の世界である。そこでは血族や類のつながりが、いわば共通の墓地としての霊界をなしている。この祖霊の世界はかなり抽象的な世界であり、天や地といった自然界と結びついた、漠としたアニミズムの様相をおびている。いわばどこにあるともなく、どこに想像してもよいわけである。第三に、インドやチベットに典型的な魂の転生の観念がある。魂と肉体との深い因縁が、輪廻転生の根底にある。魂は肉体とは別としながらも、霊魂はあくまでも肉体の復活にこだわるのである。この世の生命に満たされない思いを抱いた霊魂が、次の生まれ変わりにその欲念をこめて、復活を願うのである。しかしこの転生は、ブッダによって苦の無限の繰り返しであると喝破されて、それを超えた解脱や浄土への願いへと転化されてゆく。

10.魂と肉体とは別物である、という信念はごく自然であるだけに、文明人であれ野蛮人であれ、ほとんどぬき難い思い込みとなっている。その結果として死後の世界、あの世、来世、天国、地獄、幽冥界、生まれ変わり、輪廻転生、霊界、アストラルボディ、アカシック・ワールド、などなどという、<スピリチュアル>な想像もしくは妄想が、人類文化史を彩っている。これらの出処は、すべて脳の肥大した人類の観念の過剰に帰することができよう。明晰判明に思惟できることは、すべて真理であるとしたデカルトは、この明晰判明こそが、人類の観念的頑迷さの原因であることに思い及ばなかったであろう。考えることそのものは疑いえない。しかし<疑いえない>ということは、まさに観念的存在である人間の先天的宿命なのであるといえよう。疑いえないということを疑わねばならないのである。

11.宗教が大衆の形而上学であるとすれば、プラトンに始まる本来の形而上学は、魂と肉体との区別を、魂(プシュケ)の上層部である精神(ヌース)と物質との区別とする。この精神は肉体に宿っていながら、すでに生前において、その本来の住処である精神界と関係を持っている。そこは単に死後に行く世界であるばかりでなく、この世界の本質として存在しているのであり、この世界は、あるいはこの世界の認識は、精神界(イデア界)の影に過ぎない。精神は不滅であり、真の存在界であり、人間精神はその不滅性と真理に与っている。この形而上学が、キリスト教の神や天界の観念に取り入れられて、その天国観を純粋なものにしている。

12.現代の思想家は、この形而上学そのものを疑うようになっている。この<二世界論>は、その発生の根底において、人類の素朴な来世の観念と共通の基盤によるのである。精神もしくは魂が、生前にその肉体という牢獄にとらわれているという、人類共通の嘆きが、あらゆる形而上学の根底に見られるのである。もし人間が死なずにすむ存在であったならば、はたして天国はいざ知らず、精神界などというものが必要であったろうか。この世界があるがままに、探究もし、生きもしたであろう。精神界は、人類の苦悩から生まれた思い込みなのである。たしかに人間は精神的存在でありうる。しかし精神そのものが、それによって存在しなければならない謂われはないのである。

13.人間が確実であると思い込むことには、そこに何か人間の頭脳の頑迷さが隠されている可能性があることを、つねに警戒していなければならないであろう。その点自然科学は、つねに検証によって、あるいは検証不可能性によって、事実や真理を確かめる態度を持しているが、その検証にも人間的限度があることが、えてして忘れられると、ある種のscientismの頑迷さが生まれることになる。人間の認識力や経験能力には生命体としての限界があって、絶対の真理や絶対の存在などというものには適応できないのである。かといって空想や想像がそれらの欠陥を補うわけでもなく、たとえ理知であっても、その及ぶ力には限界がある。理知もまた妄想や思い込みにとらわれるのである。まして理知や経験を超えたことには、人間の頭脳は対処できない。それに対処するには、ひょっとして人間以外の生命体がそうしているように、頭脳以外で対処するほかはないのであるかもしれない。

14.魂もしくは精神、あるいは人格的な意味においての〈自我〉は、二元論以前の段階として、肉体もしくは身体との結びつきが、相互に浸透しあった、のっぴきならない関係にある。肉体には五感と言う感覚器が具わっており、その五感から生じる感覚が、そもそも肉体に属するのか、霊魂(自我)に属するのか、明確に区別することは、未開人はもとより、感覚の生理を心得ている現代人にも、ほとんど不可能に近いであろう。感覚器のない感覚などは考えられないのであり、目の利かない蝙蝠が、音響反射によってとらえる世界像は、なんらかのイメージの世界であっても、少なくとも光明に満ちた世界ではないであろう。魂は感覚によって浸透された存在である。このことが霊肉二元論の大きなネックとなっている。肉体から離れた魂が、なおもなんらかの感覚を有しているならば、感覚器(厳密に言えば脳)のないところに感覚があることになり、感覚自体がなんらかの実体的存在であることになる。そうならば盲人は、その魂が肉体をぬけ出たとたんに、光明の世界に浸されることになろう。肉体は感覚的に不具であっても、魂は本来完璧なのである。

15.このような難点を避けるために、二元論者は二重の肉体を考えねばならなくなる。物質的・生命的肉体と、霊的・超越的肉体である。後者は前者とそっくりにできているが、地上の生命は失われて、あの世の環境に適合するために新しい生命を付与されている。魂はいわば、この世の肉体の分身をたずさえて、あの世に赴くのである。感覚ばかりではない、記憶や習慣までも、あの世に伴なっていく。この世の生活の継続が、あの世なのである。この素朴な来世観は、たいていの宗教の根底に見られる。それに応報や審判といった、現世での〈正義〉の観念もまた伴なっていく。

16.あの世へは、たいていの宗教では、記憶が伴なっていく。誕生ごとに魂が創造されると考えるならば、魂にはこの世とあの世のふたつの環境しかないので、記憶が途切れると不便なのである。しかし魂には前世があるとする宗教も多い。前世に関してはどうか。転生を説く宗教であっても、記憶までも今生に伴うケースはまれである。誰しも生まれる前のことは何も覚えていないのがふつうである。生まれる前は闇であって、もしさらに生まれ変わることがあっても、今生のことは忘れる。このような輪廻転生の説では、魂はそれ自体では、まっさらな白紙であってもよいわけである。少なくとも魂は生まれるたびに新鮮である。因果応報がそこに結びつくとしても、それの記憶がないかぎりは、直接その責任がない。単なる運命でしかないのである。最後の審判も起こりえない。生まれ変わりごとに、すでに運命として審判が成り立っているからである。

17.霊肉二元論は、この世界の上に、さらに死後の世界という一つ余計な世界を付け加えるか、霊魂(自我)の繰りかえしの転生という、運命観をもたらしたことになる。霊魂は今ここ一回かぎりであるという、明々白々な事実を、複雑に多重化することは、やはり人類の過剰な観念性から来る錯誤なのであろう。霊魂の唯一の正体は、近代的な用語では〈自我〉にほかならないのであるが、自我の本質はその無時間性、唯一無二性にあるのであり、それを多重化する必要などは毛頭ないのである。自我は自我であることによって、すでに絶対であり永遠である。自我は自我以外のものを必要としないのである。自我は説明以前であり、それを説明しようとするならば、不可解とするほかはない。すなわち不可解であること、無根拠(Ungrund)であることを本質とするのが自我であるからだ(*)。その点で釈迦が言うように、アートマン(個霊)としての自我は相対的であり、現象的であり、存在しないのである。

(*)無根拠であるということは、原因にさかのぼることも、結果を生むこともないということである。それゆえに、理知によってとらえることは不可能であり、またほかに根拠がないのであるから、その存在は唯一無二であり、絶対であることになる。 |

|

|

| 2025年2月1日(土) |

| Aphorismen12 |

|

|

|

1.人間原理:この宇宙もしくは世界が人間にとって都合よくできているという考えは、すでに古代人が抱いていた考えでもある。古代エジプトでは、人間は創造者である神と協力関係にあり、世界の秩序を維持するためには、人間もまた神に助力する立場にあると考えられていたそうである。神もまた不完全であり、悪魔や敵と戦わねばならず、そのために神のパートナーである人間を必要とし、人間の棲家としてこの世界を創造したのである。

2.古代エジプト人にとって、神殿とは人間の欲望をかなえるための祈願の場所ではなく、神々の必要に応えて、世界の秩序の維持者である彼らに、力と応援とをもたらす場所であった。神殿は神の創造物の似像であったといってよかろう。あるいは神そのものの発現なのである。ピラミッドもそのように見るならば、墓ではなく具象化された創造神であることになろう。

3、この世界ばかりでなく、死後の世界もまた人間に都合よくできている。この現世のコピーなのである。現世であれ冥界であれ、人間のために創られているのであるから、人間に無縁な世界はどこにもないのである。

4.人間は創造神と共に、その創造した世界・宇宙の秩序の維持に努めねばならないのであるから、その点で神と人とは同等である。神もまた人の姿をしているのである。スフィンクスがその象徴であろう。宇宙が神の体からなるならば、それは同時に人間の体に似たものでもある。人間のために創られた世界が、人間そっくりであるというのは、単に想像力の素朴さの故ではなく、世界が人間にとって都合のよくできているからでもある。

5.あらゆる呪術、宗教的イマジネーションは、基本的に人間原理であるといってよかろう。未開人の呪術、インカやアステカやマヤの祭祀、現代も続く神道のアニミズム、などばかりでなく、一神教の人格神や仏教の諸仏にいたるまで、神と人間の共扼関係に基づかない宗教はなかろう。神は創造者あるいは秩序の維持者であるから、この世界の出来事が神にとっても、人間にとっても、都合よく運ぶよう、人間自身が神々に協力し、宇宙の秩序の維持に努めることが必要なのである。それが人間原理に基づく〈人間の使命〉である。そのことが忘れられると、宗教もあからさまな現世利益に堕することとなる。

6.現代の宇宙観に基づく人間原理は、もっとドライである。この世界は無慮無数ある宇宙の、偶然に生まれた一つに過ぎない。それが人間にとって都合よくできた宇宙に思われるのは、まさにそのような物理法則の宇宙だからこそ、人間が生まれえたに過ぎないのである。どのような奇蹟も、数限りない宇宙の中で、起こるべくして起こるのである。この奇蹟をなしとげたのはもはや神ではない。神は<サイコロを振らない>のであるから。

7.この宇宙をより客観的に見るならば、人間や生命体にとって都合のよい宇宙ではあっても、はたしてそれは最善の宇宙なのであるかということが問われよう。この観点からは、人間や生命体にとって、この宇宙は必ずしも都合がよくないのである。一つの生命体は、他の生命体に食われるためだけに、存在しなければならないのか。一つの文明は、他の文明に滅ぼされるために、存在しなければならないのか。知性は創造と同時に破壊の道具であるのはなぜか。そもそも生命体であることは、宇宙にとってどれだけの意味と価値を持ちえるのか。人間原理そのものも、生命体の産物にすぎないのではないか。

8.人間がこの宇宙を、あるいはこの宇宙の創造者である神を、人間類似のものと考えることができた時代には、このような懐疑は生じなかったであろう。いわばこの世界のあらゆる出来事を、人間を中心としたゲームと考えることができたからである。それは過去や未来やあの世にまで及んだゲームである。今そのようなゲームから覚めてみれば、空々漠々とした無限永遠の物質宇宙があるばかりである。永遠無限の見地からすれば、生命は生じなかったに等しいであろう。実はこの宇宙の根本は反人間原理なのである。たまたま生まれた生命体が、この宇宙をおのれのものと勘違いしたに過ぎないであろう。人間原理もまた、人間の勘違いなのである。

9.無からの創造:という奇妙なことが現代の宇宙論で言われる。ビッグバン・インフレーション以前の特異点において、宇宙は極限にまで最小化され、物質・空間・時間のない無の状態におかれる。この無からどのようにして宇宙は生じたのであるか。無とはいえ、量子力学的に、そこにはゆらぎがあり、その不確定性の故に、トンネル効果によって、無から突然にインフレーションが生じたものとされる。無と称しながら、そこにいくつかの原理が含まれていることが分かる。

10.無をどのようなものとして定義するか。これの根本は、古代ギリシャのパルメニデスにさかのぼる。<有るものはあり、無いということはない>。この簡潔な定義が意味するところは深い。アリストテレスも難儀したようである。ここで言われているのは、有るものそのものである。有るものが何としてあるのではなく、有ることそのものが問題とされている。有ることそのものの本質が問われているのであるから、そこにはもとより無いということはない。ソクラテスは確かに石ではないが、ソクラテスはソクラテスとして有る。有るかぎりにおいて有るのである。

11.無は相対的であって、有は絶対的である。もし絶対的な無というものがあるとすれば、それはもはや認識を超えた、絶対の否定というべきものであろう。そのような無に対しては、もはや有もないのである。認識において現われてくるのは、有のほかにはない。無は認識の否定であり、存在が認識と切り離せないかぎりにおいては、無そのものはどこにもないのである。認識者にとっては、無とは認識の絶対の否定であり、絶対の暗黒なのである。

12.無からはなにものも生じないというのは、古代人が到達した有と無とに関する、論理的的な洞察である。もし無からなにかが生じるならば、それはもはや無ではなく、なんらかの有の要素をもっていなければならない。神は無からこの宇宙や人間を創造したというならば、そもそも神が根源の有であるからだ。古代人は神といわず、渾沌(カオス)と呼んだ。人間の認識が分明にできない、なんらかの根源の原理や力が渦巻くなかから、この世界や人間が生まれでるのである。宇宙は渾沌から生まれる。この点では、現代物理学の説く宇宙論も同様に思われる。

13.現代宇宙論で無と称するものは、じつは渾沌にすぎないのである。そこでは時間も空間も物質もないが、すなわち日常的な認識力がとらえる有の姿はないが、なにやらゆらぐものがあり、量子力学の原理が働きつつある。そこから奇妙なトンネル効果によって、まるで手品のように最小の点が、最小の時間で急激な膨張をとげるのである(砂粒が一瞬にして観測可能な宇宙にまで広がるような膨大さである)。通常の時間や空間の認識では、想像を絶したスケールである。このことはまた、時空の観念の相対性を反省させる。

14.知性(understanding,Intelekt)とはどのような働きであろうか。その一つの特徴は、その無限の投影能力である。環境のスケールにおいてばかりでなく、限りなく大きな、また限りなく小さなレヴェルにまで、思考を拡大、または縮小できるのである。時間空間に関するかぎり、知性にとっては果てというものがない。たとえ物理的にプランク長やプランク時間が定められても、思考する限り、さらに小さな時空を考えることができるし、観測可能な宇宙を超えて、思考はどこまでも宇宙を拡張することができる。それらは単なる想像ではないかと言われよう。たしかに科学の範囲を超えていよう。

15.知性の無限投影の能力は、しかし宇宙の永遠無限に適応した能力であると言えないこともない。さもなければ、宇宙の探究は不可能であり、数学ですら生まれないであろう。目に見えない世界を探究するには、見えない世界にまで及ぶ思考の能力が必要なのである。知性は感覚を超えて、思考を投影することができるのである。デモクリトスが単なる思考によって原子論を唱えたのも、プラトンが感覚を超えてイデアを探究できたのも、ブルーノーが宇宙の無限を洞察したのも、量子論が宇宙の根源にせまれるのも、知性が永遠無限に適応した能力だからである。

16.永遠や無限は知性を当惑させるが、そもそもそのような当惑そのものが、あらゆる探究にはつきものなのである。知性は最初、人間原理に奉仕しながらも、ついには人間原理を超えてゆく。その意味で、知性は生命体の中でもっとも宇宙的な原理であり、能力であると言えよう。そのような能力として用いるならばである。たいていは、単なる生命体にとっての道具的地位でしかないが。 |

|

|

| 2025年1月30日(木) |

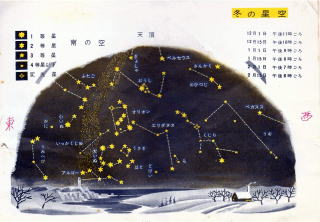

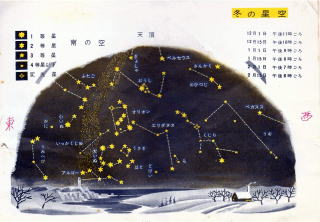

| 冬の星座 |

|

|

|

M町は低山が近いだけあって、空気が澄んでおり、冬は寒いが、都市部に較べて星の光が鮮やかである。夜中にゴミ出しにゆくと、西南の空に明るい星ぼしが、まばゆいばかりに輝いている。中心はオリオン座で、大犬座のシリウスや、牡牛座のヒヤデスに囲まれ、おまけに今年は木星まで参加して、圧巻である。

なによりもオリオン座は、いつ見ても、雄大という形容がふさわしい。これほど広範囲に整った形は、ほかにない。一、二等星が作る胴体に、腕や頭を想像するのは容易である。二等星に減光したベテルギュースも、めでたく一等星に復帰している。ちなみに宮沢賢治は骸骨に見立てているが、なるほど東からのぼってくるときに、そう見えないこともない。少々不気味ではあるが。

星座でほかに勇者と言えば、ヘルクレスやペルセウスがあるが、どちらも二、三等星以下でなっており、勇者のイメージがわきにくい。ペルセウスはその弓形が印象的であるが、ヘルクレスには無理がある。オリオンに匹敵する空の雄大な見ものは、北東からのぼりかけている北斗七星であろう。これは熊の尻尾や乗り物と見るよりも、柄杓そのものであって、英語でもDipperという。北斗がなければ、北の空は、龍や王妃などにかかわらず、じつに閑散としたものであろう。

オリオンの大星雲は、6センチほどの口径でも、十分にその散光星雲と暗黒星雲の入り乱れるさま、トラペジウム(四重星)をめぐる綺羅星の連なりを堪能することができる。あれこれとかすかな星雲星団を探訪したのちに、ここへ戻ってくると、やはりその盛大さには圧倒されるのである。

東天には、春を代表する獅子座が、すでに高くのぼっている。レグルスを中心とした、その獅子の形は容易に見てとれるのだが、西に傾いていく星ぼしの賑わいに較べると、はやくも春愁を覚えさせる。 |

|

|

| 2024年12月11日(水) |

| Aphorismen 11 |

|

|

|

Part1 哲学者

1.哲学者は人生を生きることはない。いわば人生を俯瞰し、人生の上空に架空の存在をいとなむに過ぎない。哲学者は実際に生きてはいないのである。それゆえに、生命を場合によっては憎み、忌避することによって、かえって生命から報復される。生命から遊離している故に、哲学者の内面にはつねに不満がたまっており、それが極端な自己主張や、自己顕示となって表われ、いわば長大な論文が生命の代用をつとめるわけである。

2.哲学者が狷介で、怒りっぽいのは、生命と直接触れることができないため、たえず生命体としての欲求不満を内にためこむからである。この段階を克服すれば、生命の上空に飛翔する、静謐な思索に身をゆだねて、いわば身体離脱を遂げることができよう。しかし飛翔は必ず落下をともない、生命のふところにふたたび囚われれるほかはない。これが哲学者の栄光と悲惨である。

3.哲学者は実際に生きていないのであるから、その人生はいわば幽霊のようなものである。学生時代、夕暮れ時の哲学の授業をかいま見たとき、教師も学生も、みな黄泉の国の存在のように思われたものである。また老哲学者の、思い出を語るような哲学談話には、まったく生命の温かみがなかった。ラテン語の授業で、活用の中にfacが出てきたときの、教授の狼狽が思い出される。

4.哲学は、人生の総合的な生き方としては、すでに古典古代で終了している。それ以後、古典的な意味での哲学者は死に絶えていると言えるだろう。それを復活しようとしたニーチェですら、ラッセルによってprofesser呼ばわりされている。

5.詩人が必ずしも詩を書く人ではないように、哲学者も、論文を書く人でなくてもよいであろう。哲学者は必ずしも研究者である必要はなかろう。エピクロスは自然研究を人生に従属させている。古典古代において、哲学者とは人生を哲学的に生きる人である。

6.哲学的に生きるとは、生命を俯瞰する視点を持ちながら、生命そのものから離れることがなく、よりよい人生を切り開くことである。これは単なる動物的生活にとどまらず、知的生命体としての有利な立場を、生活に生かすことである。実際、哲学者のモデルであるプラトンは、そのように生きて、活動している。アリストテレスとなると、ややprofesserに傾いていよう。トマス・アクィナスともなれば、まさに神学のしもべ(下僕)である。

7.神学であれ、学問であれ、下僕として生きるか、自由な独立人として生きるかが、問われていよう。哲学そのものは、自由人として生きることの、一つの選択肢に過ぎない。自由になるために哲学するのではない。自由であるから、その自由をますために哲学が必要なのである。すなわち現実飛翔の観点から、生命のなかのさまざまなしこりや障害を見抜き、生命そのものに本来の自由をとりもどすのである。それが哲学の効用utilityである。

8.抽象的思索にはある種の知的快感、心情の快がともなうことは確かである。生々しい身体の感覚的快を離れ、思索する静謐な思いのなかで、心静まり、ほのかな心地よさにつつまれる、この心的状態を知的快感としてよいであろう。論争や、現実に対する攻撃のないかぎりは、ひとつの心の別天地である。哲学がこの状態を求めるなら、ある種の救済ともなりうるが、生命に対抗するにはあまりにも弱々しい、くしゃみ一つで壊れかねない境地である。

9.哲学が煩悩の救済となりえないのは、上のような理由からである。むしろ煩悩を増すこととなりかねない。煩悩を絶つためには、哲学はエクスタシー、すなわち秘儀的な実践へと至らねばならない。それはすでに、理性のいとなみである哲学の及ばない領域である。

10.学問として、あるいは職業(つまり生活の手段)として、哲学を研究するのでないかぎりは、哲学は実際の生活においては、ほとんど無用のいとなみである。哲学が実際の行為において役立ったことがあるだろうか。行為の中にはすでに生命体の本能的な叡智がひそんでおり、たいていの場合それに従って判断し、行動しているのである。それ故に、哲学を語りだしたとたんに、だれもがいやな顔をするのである。哲学は<人生において多くの無駄を省いた>と、ショーペンハウアーが言っているのは、哲学は、なにをしない方がよいかを教えてくれるからである。それ故に、哲学は人に語ることではないのである。古典古代においても、哲学は少数のエリートの間でのいとなみであった。

11.哲学が世界を変革すると考えるのは、ある種の妄想である。ルソーの思想がフランス革命を、マルクス主義が、ロシア革命をもたらしたのではない。革命を志向し、権力欲に燃えた者たちが、それらの思想を、人民の怨念や怒りをつのらせるための道具として用いたに過ぎない。革命は哲学からではなく、暴力的な情念から生じるのである。もし哲学が暴力的な情念をつのらせるならば、そのような哲学はもはや思索を超えて、たんなるプロパガンダとなるであろう。サドの閨房哲学が倒錯的性欲をかきたてるための手段であったように、共産党宣言は怒りと怨念をかきたてる、革命暴力のすすめであった。しもべならず道具としての哲学を極端まですすめるならば、哲学の効用、ここに極まれりである。

12.思索が行為に対する抑制や、刺激につながることは、そもそも考えること自体が生命体の自己保存の道具であってみれば、当然のことではある。そうした道具的知性を離れて、知性そのものの反省、さらに生命そのものへの反省として生じたのが、本来の古典古代の哲学であったろう。この反省を離れては、哲学は哲学の名に値しないであろう。性欲や暴力をつのらせるのではなく、それらに対する反省が、哲学のあり方なのである。世界を変革したいのならば、哲学などは無用である。知性を道具として用いるだけでよい。そのことを、惑わしでないかぎりは、哲学フィロソフィアと呼ぶ必要はないのである。

Part2 幸福

13、幸福とは個の存在においては得られないものであるようだ。老境において、もはやなんらなす用もなく、目的も意欲も失われるとき、深い空虚といらだちに襲われるであろう。個の存在は、それだけではなんの充実感も存在の意義も具わっていないのである。おのれ以外のものへの、何らかの欲望、交際と所有の欲望が、無力化した生命の意志の最後の残り火をかき立てるだけである。そのような時、死の観念が個の存在を圧倒する。死はあらゆる無意味の完成である。これまでどのようなことを成し遂げたにせよ、成し遂げなかったにせよ、何を所有しようが、所有しまいが、すべては空しいのである。

14、そのような時、ふと死を恐れなくなる、あるいは死などということを考えなくなる、ある情念がわき起こることがある。それは特に青年期の記憶にもとづいている。たとえばそれは恋愛感情が成就したとき、あるいはそう想像したときの、完全な自己放棄である。愛する異性と共に感情をかわしあうならば、そこには死など存在しないのである。あるいは子であれ、甥、姪であれ、血縁の子供たちに対して、自己犠牲をいとわない気持の中に、死の恐れは解消されてしまう。このような気持は、基本的に類的感情である。すなわち、類的感情に浸るときは、個人は死の恐れを忘れていられるのである。

15、死は類的意志にとっては存在せず、個体の存在にとってのみ存在する。それ故に死は、孤絶と虚無との闘いとなる。類的意志という大海の波浪の一粒の泡に過ぎない個体は、一瞬きらめいて、もとの海水へと消滅するほかはない。死とあらがうことは、おのれの本質とあらがうことである。もともと生命体であり、人間であることを、否定できないのであるならば、死は個体にのみ固有の運命として、おのれが存在しているのと同じほど、確実で必然なのである。

16、個体としての人間は、必然的に虚無をかかえている。それを類的意志によって克服しようとすれば、個体的存在は個体ではなくなる。すなわち問題は初めから存在しなくなる。死はただ単に、存在しないものとして回避されるのである。個として生きる限りは、つねにおのれが虚無であることに耐えていなければならない。つねに虚無を見つめ、意味のないものの意味を問うていなければならない。

17、なにか類的なもの、共通の集合意識に包まれたいという、誘惑に絶えず抵抗していなければならない。人類、国家、精神、神、仏といったものが、類的安らぎで、個の存在を誘惑するであろう。むしろ人類に対して全く無関心で、非情な物質である<宇宙>に、虚無の共感が得られるであろう。

18、大海の一粟にすぎない個体の存在が、一個の表象宇宙(モナド)として、あたかも全宇宙を包含しているかのように錯覚されるのは、驚くべきことである。じつは表象宇宙は個に属しているのではなく、類そのものであるとするべきであろう。だれも宇宙を私のものであるとは思わない。宇宙は類的であって、私のものでもだれのものでもないのである。そこには法則があって、私がない。モナドロジーは、じつは類的宇宙が無限の合わせ鏡となったものに過ぎないのである。そこにはもとから予定調和などは必要ない。

19、個の意識であると思っているものは、じつは共通の集合意識に過ぎないのであるかもしれない。なにかを考え、なにかを思うたびに、どこかに空気のように遍満している共通意識の中で呼吸しているのである。そもそも言語的に思考するかぎり、共通の思考基盤から脱け出すことはできないのであり、私はたえず思考の受け手を前提として(それが人間でなく神であるとしても)、ものを考えたり、想像したりするからである。そのような集合意識における私が〈モナド〉なのである。

20、モナドは類的であるゆえに滅びないが、個としての私は滅びる。私は滅びても、モナドは滅びない。滅びる私は、死によってこの宇宙から区別され、あらゆる類的存在から区別される。死こそ個体としての私の本質だからである。私が私であるのは、まさに死を前にすることができるからだ。死と虚無と、無限の落胆と無意味とが、私の本質なのだ。それならば、その死の中にこそ、私は非存在としての私の本来の場所を持つのではないか。滅びる私こそ、この宇宙とは別の、非存在としての本質を持つのである。非存在としての本質を持つものは、<わたし>以外にないのである。 |

|

|

| 2024年9月16日(月) |

| 城ヶ島ウォーク |

|

|

|

城ヶ島は三浦半島の突端にある、周囲4キロほどの小さな岩礁の島である。先日、一泊のささやかなウォーキングの旅をした。かなり以前に一度訪れているが、その時は雨で、歌にもあるとおり島の雨の風情であった。

今回は晴天を期待し、ベランダから星を見ることを予定し、小型望遠鏡をたずさえての、やや荷やっかいなウォークとなった。目標はさそり座と射手座であったが、海風が強すぎて、華奢なカメラ用三脚がぐらつき、まるで観望にならなかった。しかし、久しぶりにこの両星座の全貌を、雲にわざわいされず、確かめることができた。射手座には銀河系の中心があり、散光星雲や星団や微星が入り乱れるさまを期待したのであるが、海辺はあまり観望によくないことが分かった。

翌日は、残暑の暑い日差しのもと、重いバッグを背に、島の一周ウォークにでる。岩礁と海との島である。早朝から海釣りをする人の姿が、岩場のあちこちに見かけられる。

島には燈台が、東と西に一つづつあるが、昔見た宿の西にあるのは省略し、東の燈台へ向う。岩礁と砂原の、あるともなき道をいく。途中、馬の背洞門という奇岩が見えてくる。

そこから崖上にのぼると、後は整備された平坦な道である。展望台で休んでから、東の果ての燈台まで行く。燈台は今はすべて自動であるから、大昔のロマンをかき立てる灯台守などはいない。さっぱりした、メルヘン的な趣きである。

最後に、バス停のそばの北原白秋記念館による。白秋は三崎に9ヶ月間、この島を見ながら暮らし、ロマン的・写実的・印象派的短歌をものしている。城ヶ島の雨の歌の、<利休鼠の雨が降る>の意味が分かった。(緑色がかった灰色。江戸期にはやった色で、利休や茶の湯とは直接関係がない。地味な色からの連想である。) |

|

|

| 2024年8月28日(水) |

| 孤独者のマニュアル |

|

|

|

1.人生を知的・美的に生きるためのマニュアル:(1)自己自身の素質を正しく認識すること。(2)他者に多くを期待し、依存することをしないこと。また逆に、他者からの期待や要求によって動かされないこと。(3)名声や名誉のために生きないこと。(3)生活のためのワザを身につけておくこと。

2.自己自身において美的・知的素質がないならば、人生を二重に生きることは不可能であり、単なる動物的生活者であることにとどまるほかはない。単なる生活者であることにも、多様な能力と可能性があるのであるから、わざわざ困難な人生を生きる必要はないのである。そうした生活者が人類の大多数を占める所以である。

3、自己自身において美的・知的素質に恵まれたものは、人類の中で例外的存在であり、したがって他の人間とは区別され、別の人生を生きるほかはない。すなわち<孤独者>の人生である。通常、理解されることも共感されることもない。いわば人類の中での宇宙人である。かつ人間社会に対してなんの貢献もすることがなく、その意志もない。その点で、同時にエゴイストである。

4.自己自身に素質があるものは、他者とはその素質において一線を画すのであるから、他者から学ぶ以上に、おのれから学ぶのがよい。たとえ優れた他者であれ、他者への過度の依存心は禁物であり、他者からの評価や期待に動かされてはならない。他者は過小にも過大にも、期待したり要求するものであるから。自己は自己自身が一番よく知る。

5.知的・美的能力は、それらだけで自己充足をあたえるものであるから、競争したり、評価されたりする必要はない。他者から与えられる名誉や名声などは、自尊心を傷つけられない限りは、不要である。知的・美的探究は、それ自身において充足を与えられ、完結するのである。

6、知的・美的生活は極めて個人的ないとなみであるから、それでもって生活の糧を得ることは例外的であり、また本来のあり方ではない。もしそれで生活するならば、評判や名声が必要条件としてつきまとい、他者の要求に応えることで堕落する。

7.したがって知的・美的素質にひいでたものは、二重の生活者となるほかはないのである。必要最低限の社会的生活を営みながら、その本性においては孤独な人生を生きる。知的・美的生活者のマニュアルは、孤独者のマニュアルでもある。

8.孤独者のマニュアル:(1)孤独者は原則的におのれ自身の素質に絶対の価値をおく。(2)したがって他者からの評価も、期待も、自身の行為や考えを動かすことはない。極力依存心をおさえるのである。(3)他者からの理解も同情も求めないのであるから、名誉や名声のような社会的価値には無関心である。(4)生活のためには、あらゆる手段を工夫し、必要最低限の労働で、必要最低限の金銭を得る。

9.孤独者であるかどうかは、先天的素質によって決まるのであるから、孤独者は早くから、自己自身の運命を環境の中で認めることになる。自己自身のための人生を生きることを決意するのである。

10.孤独者にとっても他者は必要であるから、必要に応じて他者を<利用>することになる。彼は暗に陽にエゴイストなのである。その際他者への過度の依存心や執着は禁物であり、極力抑える。最後に頼るものはおのれ以外にないことを知っているので、他者と争うことをしない、平和なエゴイストなのである。

11.社会的出世や立身やは論外であり、社会のニッチで名声や名誉や、一般に評判などとは無関係に生きる。孤独者とて、社会の中で金銭をかせぎ、生活しなければならないので、そのワザを早くから考え、取得してゆかねばならない。

12.孤独者は最低限の社会的生活と、自己自身において充足する孤独の生活との二重の人生を生きるのである。それ故に、自己自身においてなんらかのひいでた素質をもっていなければならない。それは一般の人類には欠けている、知的・美的素質のほかにはないのである。単に肉体の能力にひいでた人間は、肉体そのものが類的存在であるゆえに、また単なる金銭欲や物欲にかられた者も、欲望そのものが類的であるゆえに、孤独者としては不適なのである。

13、とはいえ、身体は孤独者にとって知的・美的生活を維持するための生命的条件なのであるから、衛生と健康には必要な注意を払わねばならない。肉体そのものを鍛える必要はないが、精神衛生のうえで、肉体が十分に機能することが基本になる。そのさい、おのれの身体・肉体の世話は、極力他者に依存しないように、自己管理またはセルフメディケーションを心がける。そのための知識をおこたってはならない。

14、食に関しては必要十分な栄養管理、住に関しては簡素と衛生を、衣に関しては奇抜や無頓着におちいらないように、これだけは他者の注意を惹かないように普通を心がける。

15.他者に何を求めるか:人は動物であるかぎり、動物的欲求の多くのものは、他者において、あるいは他者の助力によって満たさねばならない。とりわけ幼少年期においては、両親という他者に全面的に頼らざるを得ない。動物的心情や本能がそのようにしむけるのであり、他者への全面的依存心によって、人生を始めるのである。しかし青年期において、両親をはじめすべての他者は、その本質においてエゴイストであることに気づくようになると、自らもまたエゴイストであることに目覚める。彼は動物的心情と闘いながらも、自己保存と人間社会でのサヴァイヴァルをかけて、他者との相互的利用の関係にはいる。

16.動物的心情もしくは本能の中で、もっとも強力なものは異性を求める欲求、すなわち種の存続の本能における快楽の欲求である。いわば人生において唯一克服の困難な、動物的依存心である。性欲は自己自身にとどまることがまれなのであり、たとえイメージなりとも異性によって刺激され、触発される。とりわけ、種の存続をになっているのは女性であり、その本能から男性の性欲を操り、従属させ、繁殖へと至るのである。その点、男女では他者に求めるものが異なっている。女性は本能的に<子>という他者を生みだす存在であり、男はたくまずしてその手助けをする。男女間では、この生命的関係の調整が、エゴイストにとっての最大の課題であるといえよう。

17、幼少年期から青年期にかけて、さらには自活・自立するまでの<モラトリアム>の時期においては、社会の中で自己保存し、生活を自立させるための知識や技術に欠けているために、依存心から脱け出すことはこの上なくむずかしい。すなわち社会に関しては、他人から多くを学び、アドヴァイスを請わねばならないのである。そこで友人関係が必須となる。あるいはルソーの「エミール」ではないが、すぐれたメンターを必要とするのである。この時期に必要最低限の社会適応が出来ないと、エゴイストの人生もまた、不安定な依存心によって困難なものとなる。

18、交友関係は、それによって自立心をそこなってはならない。とくに<あそび>にふけりすぎることは、相互的な快楽によって、この自立心・自律心をだめにしてしまう。他者に頼る快楽は、孤独者を破滅させる。彼は絶えず、他人なしには<退屈>にさいなまれるようになるからである。

19、知的・美的素質にすぐれたものは、もちろん悪友とつきあってはならない。動物界と同じく、人間社会には、猛獣・猛禽、ハイエナのたぐいに満ちており、孤独者はあやうきに近寄ってはならないのである。孤独者は例外的人間であるから、<同じ心の友>を見出すことはまず不可能であるが、比較的無害な友を選ぶのがよい。

20、社会適応と野心、名誉心、名声欲、成功欲などとは別物である。そうした社会的な要請や類的欲求は、本来の知的・美的生活あるいは自律的生活とは無関係であり、有害であり、人生を不安定にする。基本的にそれらの<社会本能>なるものは、(ショーペンハウアーの言うように)他者の<意見>によって動かされるものであり、そこから面目や恥や誇りといった、他者の意見や評判に左右される社会的心情が生まれる。最低限の社会適応、すなわち社会で生存していくための基礎知識や技術が得られたならば、エゴイストであるかぎりは、そうした社会的心情を離れて、すなわち名誉や名声や成功などにとらわれることなく、おのれの思うままに<自由>に生きえるような自立・自律心を確立せねばならない。

21、人類史の中でもっとも度しがたい社会的心情は、名誉心であり、集団のために誉れと名声を死後にまで残そうとすることである。英霊だとか悠久の大義とかに騙されて、あたら唯一の価値である個人の生命を無駄にするのである。<類がすべてであり、個は無である>(ショーペンハウアー)、という原則が生命体の類的本質なのであり、これに対抗するには、困難な道ではあるが、個の絶対性を信じるエゴイストとしての自律的人生を生きるほかはないのである。 |

|

|

| 2024年8月24日(土) |

| 自由と金銭 |

|

|

|

「金がないと生きてる気がしない」と言ったのは、ドストエフスキーであるそうだ。彼は印税が入ると、すぐさま賭場へおもむいて、一文無しになるような、ギャンブル依存症であった。小説を書いて稼いだ金で、金を稼ごうとしたのである。いったい金銭とはなんであろうか。

貨幣は物品とは違って、ものそのものの価値ではなく、ものの価値にかわるものであり、その点であらゆる物品の価値の代わりとして流通することができる、とショーペンハウアーはその人生論で述べている。かつては金や銀のような貴重なものをためこむことが富の誇示であったが、今日ではそのような必要はないのである。貨幣は、物品であるかぎり、あらゆる富の価値と交換ができるからである。

金銭は、特別な生まれの者でないかぎり、もとから個人に備わったものではない。金銭はいわば後天的に、どのようにして個人の手に入るのであるか。今日の資本主義社会、商品経済の社会では、その大本は<労働>であるとされる。何ひとつ持たずに生まれてくる個人は、その唯一の経済的所有物である<労働力>あるいは労働の能を、マルクスが言うように、それを必要とする者に売らねばならない。労働そのものは<商品>なのである。労働は商品としての需要があるのである。労働を買う側はどうかというと、彼はすでに商品としての労働を購買できるだけの金銭もしくは資本の持主である。もともとは労働を売る側であったかもしれないが、金銭を蓄えることによって買う側にまわれるのである。労働を買うのは、それによって別の商品を作るためである。世の中には労働だけでなく、無数の商品が溢れており、みずからその商品を作るのでないかぎりは、労働力を買って、組織的に経営することによって、<もうけ>を出すのである。これが商品経済のプロセスであり、資本主義の経営である。

商品は需要がなければ売れないし、供給がなければ買うこともできない。労働力は需要に応じて売らねばならない。また買う側は、それによって別の商品を作るのであるから、もうけが出るように労働を買わねばならない。これがマルクスの言う<剰余価値>のからくりである。労働はその一部を、買う側に貢がなければ、買い手がいないのである。これを支配するのも、やはり需給関係であり、労働市場、買い手市場などといわれる。前者ならば会社は不利、後者ならば労働者は不利ということになる。資本主義社会では、一般に労働者が不利になるような社会関係、社会組織が整備されている。かといって、社会主義や共産主義の国家的経済では、弱肉強食の競争が排除されるために、社会の経済活動そのものが停滞する。むりな国家主義的、民族主義的要求だけでは、労働を鼓舞出来ないのである。一般にユートピア的平等社会では、人間の本性として、労働や競争よりも怠惰が主流となり、余暇が尊ばれるのである。

この商品経済、資本主義経済の世界で、たいていの個人は労働を売って、それを金銭にかえるほかはない。ほかに売る商品を持たないし、商品を作ろうにも<もとで>すなわち資本を持たないからである。労働は商品であるかぎり、なんらかのワザ、すなわち技術や知識があれば有利になる。ここに商品の売買そのものではなく、商品の流通の媒体もしくは価値の代用品に過ぎないもの、すなわち架空の価値であるに過ぎない<貨幣>そのものを対象とする、商品経済における特別の営みがある。ひとつは土地や金貸しなどの<地代>や<金利>によるもうけであり、またひとつは、商品先物や株売買などの<投資>と、カジノや競輪・競馬のような純粋な<ギャンブル>である。これらは、金銭そのものを経済活動の対象とすることによって、社会の基本的<生産>には属さないために、まっとうな<労働>もしくは経済活動とは見なされない風潮がある。しかし、労働との比較において、おおいに有利な点がある。

資本主義社会においては、一般に労働者は労働の<奴隷>であり、一生その隷属から脱け出すことはむずかしい。労働を買う側も、商品経済に翻弄され、商品に隷属しているかぎりでは、たいていの資本家はいわば商品経済の奴隷であり、成功者でなければ、一生その主人となることはないかもしれない。はやく<引退>することを願うであろう。労働と資本の立場を離れて、高みにたって、この資本主義経済のちまたを乗り切るには、その流通の要である、架空の価値である金銭そのものを相手にしたほうが、そのことそのものとしてはずっと安全なのである。銀行業や不動産投資が、賢い経営として、資本主義にはつきものなのである。一般の個人はどうであるか。売れるような労働能力を持たない者はもとより、労働奴隷から逃れるためには、同じく金銭そのものに目が向かうことであろう。犯罪や不法行為でないかぎりは、投資やギャンブルが唯一の逃げ道なのである。しかし、これほど困難な、狭き門はないのであるが。社会はそんなに楽な逃げ道を用意してはくれない。

しかし、労働奴隷から逃れ、商品経済への隷属から逃れるためには、すなわち資本主義社会で内在的に個人の<自由>を獲得するためには、ドストエフスキーではないが、自由に生きているという実感を得るためには、金銭そのものを対象とする営み以外にはないのである。それは労働でも<仕事>でもない、単に生活のための営み(Beschaeftigung)に過ぎないが、自由を賭けた挑戦である。投資で成功する者は10人に一人、ギャンブルでの成功者は100人に数人であろうか。失敗すれば悲惨な末路が待っていることを、覚悟しての挑戦である。そのことを、よく心しておかねばならない。

社会的には、金銭そのものを対象とする営みは、銀行業などをのぞけば、あまり芳しいものではない。金貸しを業とするユダヤ人が差別と偏見にさらされたり、ギャンブルが東西を通じて悪とされ、<遊び人joueur>の所業とされるなど、また投資であれギャンブルであれ、儲けた金は<あぶく銭>とされるなど、社会倫理の攻撃を受けやすい。宮沢賢治の実家は質屋すなわち金貸しであったが、そのことの引け目が彼の<良心>にそうとうなプレッシャーとなって、「雨にも負けず」のような詩を書かせたのであろう。日照りや不作ていどでオロオロしていては、とても資本主義経済を乗り越えることはできまい。自由人であるためには、何よりも<エゴイスト>でなければならない。 |

|

|