| 2020年2月21日(金) |

| ナーガルジュナの空観をめぐって |

|

|

|

仏教でいう<空>なるものについては、なかなか解釈が難しい。そもそも漢語の<空>が通常<無>と同一視されることが、誤解のもとであるようだ。仏教徒は、ましてや釈迦はニヒリストではないのだ。空とはそもそも何も無いこととは違うのであり、このことが中村元の「ナーガルジュナ」(人類の知的遺産13)を読むことによって理解できた。ここでは中村博士に従って、仏教の空観について感想を述べてみたい。

無とは相対的概念であり、有(う)がありそれが否定されることによって、非有としての無がある。それでは空の否定・対立概念は何であるか。それは有ではなく実有すなわち実体としての存在である。個の世界のもの(法)・事象・現象には実体が無い。あらゆるものは相互依存(相依)の関係にあり、独立した本質・実体を有するものではない。この相互依存性からなる世界の真相(縁起)を言い表わす言葉が<空>であるとされる。色即是空、空即是色とは、世界の現象には実体がなく、実体の無いことがこの現象界の真相であるということである。通常、現象とは何かの現われと解釈されるが、現われる本体があるわけではない。本体の無いものが、相互に依存しあって、いわばモザイク画のようにこの世界を構成している。一個一個の断片は、それだけではなんの意味も形もなさないのである。依存性が解体されれば、この世界そのものが存在しないであろう。

このように解釈された空観においては、時間的因果関係も存在していない。俗に言う親の因果が子に報いるような、因縁や時間的連続や、進化や、運動や、発展や輪廻もないのである(不生不滅、不来不去)。それらは自然界として、空とは別の領域すなわち俗見をなすものとされる。事物の真相である縁起を明智(プラージュナ)によってとらえるならば、万物は空々漠々として、そこにまたニルヴァーナの境地が開けるのであると。

このナーガルジュナの独特な空の論理は、西洋思想では交互作用または相互作用(Wechselwirkung)の考えに近いであろう。ショーペンハウアーは交互作用を否定しているが、交互作用も時間的に見れば原因と結果の連鎖であることから、時間的に把握された自然界においては、交互作用を考える必要はないのである。純粋に論理的に考えると、事物の相互依存の観点から、物の相互の結びつきを交互作用と考えることができよう。宇宙は無時間的に考察するときに、壮大なモザイク画として見ることが出来るのである。なんらかの連関において存在しないものは、一つとしてないのである。この連関そのもの(縁起)が失われるならば、宇宙はたちまち瓦解し、消滅するであろう。なにひとつ独立して存在するものはないのである。仏教の用語では、宇宙は縁起によって存在するのである。

このことの認識が悟りであり、その境地がニルヴァーナであるとされる。すべてが関係的に把握されることから、あらゆる独立の存在、本質、実体(実有)はないのであり、当然ながら独立した自我もなく、<無我>である。自と他、善と悪、心と物質、個人と社会、敵と味方、幸と不幸、等々、あらゆる対立が解消されて、めでたく円満な生が実現されるわけである。ここに仏教の根本の楽天主義を見ることが出来る。

このような大乗の空観が、原始仏典での釈迦の教えとどのように一致するのか。釈迦の説く空は、修行の一種のメソッドであって、形而上学ではない。ナーガルジュナの空観は、その積極面においては、否定の上に立つ一つの実践形而上学と見てよいであろう。釈迦の教えの根本も、修行による自己救済に至る道を説くわけであるから、空の形而上学そのものも実践と結びついてこそ意味があるのである。釈迦はニルヴァーナそのものを<楽>として語っている。これは単なる苦の除去による消極的楽ではないであろう。ニルヴァーナそのものが、なんらかのポジティヴな楽なのである。それが認識によって生まれる以上、認識の喜びがあるはずである。その静謐な喜びが、また生死を超越した、心の平静へと至るのであろう。その超越的境地が、単なる現世肯定や無条件の生への意志の肯定であるはずはなかろう。仏教は一見ペシミズムから発し、オプティミズムに帰着するかのように思われるが、釈迦が目ざしたのはそのどちらの境地でもないであろう。この生死界から離れることが究極の目的なのである。ニルヴァーナもまた生死の先にあるものでなければならないであろう。

ナーガルジュナの「中論」そのものは、中村元の現代語訳にしても、この上なく晦渋なテキストである。解説どおりに理解することもそう簡単ではない。原文がそうならば、言語形態のまるで違うクマーラジーヴァの漢訳などは、正確に理解することはおぼつかないであろう。その漢訳にもとづいて中国や日本の仏教理論が展開されたのであるから、仏教が変質したのも不思議はない。それにしても、本来明快な実践的理論であった釈迦の教説が、こうも難解なものとなってよいのであろうか。何ごとも緻密に理論化しなければ気がすまないアーリアンの性癖であろうか。筆者の呑みこめた限りでのいくつかの例をあげる。

第15章<それ自体>(自性)の考察――から

5.有(存在するもの)がもしも成立しないならば、無もまた成立しない。何となれば、有の変化すること(異相)を人々は無とよぶからである。

6.<それ自体>と<他のものであること>と、また有と無とを見る人々は、ブッダの教えにおける真理を見ない。

7.カーティヤーヤナ(仏弟子)に教える[経]において、「有り」と「無し」という両者が、有と無とを解き給う尊師によって論破せられた。

8.もしも本性上、或るものが有であるならば、そのものの無はありえないであろう。何となれば、本性の変化することはけっして成立しえないからである。

9.[物の]本性が無であるとき何物の変化することがあろうか。また本性が有なるとき何物の変化することがありえるであろうか。

10.<有り>というのは常住に執著する偏見であり、<無し>というのは断滅を執する偏見である。故に賢者は<有りということ>と<無しということ>に執著してはならない。

11.<その本性上存在するものは、無いのではない>というのは常住を執する偏見である。<以前には存在したが、今は無し>というのは断滅を執する偏見となるであろう。

有るということと無いということが、すなわち肯定と否定とが、相対的な概念であることが説かれているわけであるが、それが存在論的な意味をもってくる。この世界は実体として有るわけでも、無いわけでもない。世界の本質が有であるならば、そこからは無が生じることはないのであり、また世界の本質が無であるならば、そこから有が生じることもないのである(ex nihilo, nihil fit)。この見解はパルメニデスと一致している。しかし竜樹もしくは釈迦は有と無の両者を論駁しているのである。有でも無でもない、<相互依存性>としてのこの世のあり方(ダルマ、理法)がすべてであり、それ以上でもそれ以下でもない。永遠不滅(常住permanence)も消滅(断滅anihilation)もないのである。このあり方を空と呼んでいるのである。パルメニデスでもヘラクレイトスでもない。その中間にあるものがナーガルジュナもしくはブッダの世界観なのである。当然ながらこの世界に時間は存在しない。

「すでに去ったもの(己去)は、去らない。また未だ去らないもの(未去)も去らない。さらに<すでに去ったもの>と<未だ去らないもの>とを離れた<現在去りつつあるもの>(去時)も去らない。」(第2章1)

時間もなければ運動もないのである。この一見否定的な世界観が、積極的な解脱への道へと転換されることが、仏教思想の、とりわけ大乗の不思議な理論的実践である。執著は世界を有と見、無と見ることから生じるのであり、喩えて言えば、万象は相互に絡みあった無数の糸の織物の表わしだす模様のような現象であり、どこに確固とした独自の存在があるわけではない。この全体としての織物がすべてなのであり、この全体を離れて有も無もないのである。そのことを明知によって洞察するならば、あらゆる執著から解き放たれ、空の認識そのものであるニルヴァーナに至るというのである。ニルヴァーナはこの世界を超越したどこにあるというのでなく、まさにこの世界そのものにおいて可能になるのである。いわばニルヴァーナの大衆化を大乗は説くわけである。

世界は去ることがないのであるから、いわば瞬間が絶対である。あるいは瞬間という言葉が時間性にとらわれているならば、無時間的な現在を<空>とよぶことにする。空は実体ではないが、そこにおいて人間が実存し、解脱が可能になる場であるから、唯一の存在の場であるといえよう。有と無の対峙を超えた、ある種の存在であることに違いはないであろう。すなわち空は仏教にとっての唯一の絶対なのである。懐疑論者のヒュームが、物体や魂の存在を疑いながらも、印象や観念といった現に現われているものを疑うことはなかったように、現に現われているものを空とよぶにせよ、観念とよぶにせよ、その現われているものそのものを認めないことには、いかなる理論も成立しないのである。そこから空をさらに空とするという発想(空亦復空)も生まれるが、これはナーガルジュナの思想というよりも、中国仏教の考えのようである。

第16章 繋縛と解脱との考察――より

1.もしもろもろの形成されたもの(諸行)が輪廻するのであるならば、それらは常住永遠に存するものであって、輪廻しないことになる。また無常なるものどもは輪廻しない。衆生に関しても、この関係は同じである。

第16章は逆説的表現にみちた、難解至極の詩句が並んでいる。輪廻は生成変化と解してよいであろうが、輪廻するものが輪廻しないというのは、通常の論理学での同一律(AはAである)と矛盾律(Aは非Aではない)に反しており、どのようにしてこの超論理が可能なのか、頭を混乱させる。もはや言葉で表現できないもの、言葉の文法を超えたものを、しいて言い表わそうとしているのであろうか。もろもろの形成されたものが輪廻するということは、一つの理法であり、その理法自体は輪廻することがない。事物や生物が無常であるということも、永遠のダルマであって、ダルマ自体は生成変化することがないというのであろう。結局、中村元が言うように、文法のトリックなのであろう。

4.もろもろの形成されたものがニルヴァーナに入るということは決して起こりえない。人がニルヴァーナに入るということもまた決して起こりえない。

5.もろもろの形成されたものは生滅の性を有するものであって、縛せられず、解脱しない。生あるもの(衆生)もそれと同様に縛せられず、解脱しない。

6.もしも<執著の要素>が束縛であるならば、<執著の要素>を有する[主体]は束縛されていないのである。<執著の要素>を有しない[主体]も束縛されない。しからば何に住するものが束縛されるのであろうか。

7.もしも束縛される者よりも以前に束縛があるならば、束縛は意のままに束縛するであろう。しかるに、そういうことはない。他のことがらは、いま現に去りつつあるもの、すでに去ったもの、未だ去らないもの[の考察]によって説明されおわった。

8.要するに、束縛されたものは解脱することがない。束縛されていない者も、解脱することはない。もしも束縛された者がいま現に解脱しつつあるのであるならば、束縛と解脱とは同時であるということになるであろう。

9.「わたしは執著の無いものとなって、ニルヴァーナに入るであろう。わたしにはニルヴァーナが存するであろう」と、こういう偏見を有する人には、執著という大きな偏見が起こる。

10.ニルヴァーナがあると想定することもなく、輪廻が無いと否認することもないところではいかなる輪廻、いかなるニルヴァーナが考えられるであろうか。

これらの超論理のもととなっているのが、7節にあるように、<現に去りつつあるものは去らない>の論法なのである。ニルヴァーナに入るものは入らない、のである。束縛されている者は束縛されないのであり、解脱するものは解脱しないのである。そのようにして、束縛であれ、解脱であれ、ニルヴァーナであれ、執著することがなくなる。この空の世界での苦悩は、何ごとであれ執することから生まれるのであり、それが真理であれ、美であれ、解脱であれ、執するという点においては同じなのである。このようにこれらの詩句を理解したい。

<cogito批判>

「去りつつあるものは去らない」の論法は、これを思惟と主体との関係に置きかえてみると、意外な洞察が得られる。

第3章より

19.もしも去るはたらきなるものが、すなわち去る主体であるならば、作る主体と作るはたらきとが一体であることになってしまう。

20.またもしも<去る主体>は<去るはたらき>から異なっていると分別するならば、<去る主体>がなくても<去るはたらき>があることになるであろう。また<去るはたらき>がなくても<去る主体>があることになるであろう。

21.一体であるとしても別体によっても成立することのないこの[<去るはたらき>と<去る主体>との]二つはどうして成立するだろうか。

22.<去るはたらき>によって<去る主体>とよばれるのであるならば、その<去る主体>はその<去るはたらき>を去る(行く)ことはありえない。何となれば、<去るはたらき>は<去る主体>よりも以前に[成立している]のではないからである。実に何者が何物に去るのであろうか。

23.<去るはたらき>によって<去る主体>とよばれるのであるならば、その<去る主体>はその[<去るはたらき>とは]異なった他の<去るはたらき>を去ることはない。一人の人が進み行くときに、二つの<去るはたらき>は成立しえないからである。

24.<去る主体>が実在するものであるならば、[実在する<去るはたらき>と、実在しない<去るはたらき>、実在し、かつ実在しない<去るはたらき>と]三種の<去るはたらき>[のいずれをも]去ることがない。また<去る主体>が実在しないものであるとしても、[上述の]三種の<去るはたらき>[のいずれをも]去ることができない。

24.また<去るはたらき>が実在し、かつ実在しないものであるとしても、[上述の]三種の<去るはたらき>[のいずれをも]去ることができない。それ故に、<去るはたらき>と、<去る主体>と、<行くべきところ>とは存在しない。

例として、19を次のように言いかえてみる。

19.もしも考えるはたらきなるものが、すなわち考える主体であるならば、作る主体と作るはたらきとが一体であることになってしまう。

同様にして、

20.またもしも<考える主体>は<考えるはたらき>から異なっていると分別するならば、<考える主体>がなくても<考えるはたらき>があることになるであろう。また<考えるはたらき>がなくても<考える主体>があることになるであろう。

以下も同様である。考える主体と考える働きが同一であるとするのが、デカルトの立場であろう。ここに<去るものは去らない>すなわち<考えるものは考えない>の論理を当てはめるならば、考える主体も、考えるはたらきも、成立しなくなるのである。そもそも思考ということが不可能になるのである。考える働きと、考える主体と、考える対象とは、独立した実体としては存在しないのである。まして思考の働きによって、私の存在が生じることもない。

同じ論法は、感覚や知覚すなわち主客の関係においても当てはまる。

第9章より

3.見るはたらき・聞くはたらきなどよりも、また感受作用などよりも、先に定住しているそのものは、では何によって知られるのであろうか。

4.もしも<見るはたらき>などが無くても、かの定住する者が存在しているのであるならば、その定住せるものがいなくても、かの<見るはたらき>などが存在するであろうことは、疑いない。

5.或る物によってある者が表示され、或る者によってある物が表示される。或る者がないのに、どうしてある者があろうか。或る者がいないのに、どうして或る物があるだろうか。

5などは、主観(或る者)と客観(或る物)に関するショーペンハウアーの周知の命題そのものである。しかしここでは、主体も客体も独立した実体(自性)を持たないものとされ、相互依存すなわち空の中に解消されるのである。

<空の彼方へ>

ニルヴァーナがこの世界を離れて存在するものでないならば、究極の解脱とはなんなのであるか。中村元の解説によると、

「われわれの現実生活を離れた彼岸に、ニルヴァーナという境地あるいは実体が存在するのではない。相依って起こっている諸事象を、無明に束縛されたわれわれ凡夫の立場から眺めた場合に輪廻とよばれる。これに反してその同じ諸事象の縁起している如実相を徹見するならば、それがそのままニルヴァーナといわれる。輪廻とニルヴァーナとは全くわれわれの立場の如何に帰するものであって、それ自体は何ら差別のあるものではない。」(「ナーガルジュナ」p.245)

繋縛(けばく)も解脱も真に有るものではなく、一切は無縛無解(むばくむげ)であるとされる(上に引用した「中論」第16章の4と5)。第25章のニルヴァーナの考察において、次のように説かれる。

9.もしも[五蘊、個人存在を構成する五種の要素を]取って、あるいは[因縁に]縁って生死往来する状態が、縁らず取らざるときは、これがニルヴァーナであると説かれる。

10.師(ブッダ)は生存と非生存とを捨て去ることを説いた。それ故に「ニルヴァーナは有に非ず、無に非ず」というのが正しい。

19.輪廻はニルヴァーナに対していかなる区別もなく、ニルヴァーナは輪廻に対していかなる区別も無い。

20.ニルヴァーナの究極なるものはすなわち輪廻の究極である。両者のあいだには最も微細なるいかなる区別も存在しない。

22.一切のものは空なのであるから、何ものが無限なのであろうか。何ものが有限なのであろうか。何ものが無限にして有限なのであろうか。何ものが無限でもなく有限でもないのであろうか。

23.何が同一なのであるか。何ものが別異なのであろうか。何が常恒であるのか。何ものが無常なのであるか。また何ものが無常にしてしかも常恒なのであるか。また何がその両者(「無常」と「常恒」)ではないのか。

24.[ニルヴァーナとは]一切の認め知ること(有所得[うしょとく]が滅し、戯論[けろん、形而上学的論議]が滅して、めでたい[境地]である。いかなる教えも、どこにおいてでも、誰のためにも、ブッダは説かなかったのである。

この世界における生存のあり方が、そのまま解脱の根底であり、根拠であるならば、ただ単に生存していることと、解脱との間に何の違いがあるのであろうか。動物はたしかにニルヴァーナにいたる認識(明知)をもたない。しかし、いったん明知によって空を認識したならば、ありのままの生がそのまま肯定されてしまうのである。その典型的な人物として、一休を思い浮かべるとよいであろう。何の苦悩も苦痛もなく、道端に寝そべっている飼い犬を見ると、それが大乗の言う<ニルヴァーナ>と何の違いもなく思われる。人間だけがよりによって解脱を必要とする、やっかいな生き物なのであろうか。

さらに<輪廻即涅槃>であるならば、これをある種の二重真理として見ないかぎりは、途方もなく不誠実なオプティミズムに思われる。人類は毎日何千万頭という生き物の命をとって生存している。生命はたしかに相互依存すなわち縁起において存在しており、個としての生命には実体は無いと<喝破>できるかもしれない。その認識と大乗の<慈悲>とはどのようにして調和するのであろうか。苦痛と苦悩とは世俗真理の世界に属するであろうが、それを単なる超俗真理によって、超克できたとしても、人間が実存するのは低次の真理の世界であり、絶えずそこに戻って生存を続けねばならないのである。はたして釈迦は、大乗の説くそのような解脱を説いたのであろうか。

大乗には、少なくとも竜樹には<彼岸>に渡るという超越的思考がないのである。解脱もニルヴァーナも、すべてが<此岸>の出来事である。さらに言えば相対主義者であるから彼岸も此岸もないのである。そもそも解脱する本体である自我(アートマン)がないのである。<生死を超える>という釈迦の言葉をどのように解するか、普通に考えれば、輪廻の世界である生命界を超越して、不変不滅の世界にいたらんとする、願望の表明ととってよいであろう。その究極の境地であるニルヴァーナは、生命界そのものの超克でなければならない筈である。そこに戻って世俗の生活を継続することではないであろう。この点では大乗はキリスト教とは対蹠点にある。キリスト教は少なくとも、個人の救済と共に、この世界そのものの救済を、キリストの再臨として説くのである。この世界は本来あってはならないのである。あるいは本来あるべき状態から、何らかの理由で堕落しているのである。もしニルヴァーナが個人の救済にとどまらず、世界の救済でもあるならば、決して輪廻即ニルヴァーナとは言いえないであろう。釈迦がニルヴァーナに達すると同時に、この地獄の様相を呈する世界も救済されねばならない。そのようなニルヴァーナ、涅槃であってこそ、真に世界苦からの解放といえるであろう。

たしかに自我から解放され、相互依存の世界に身を投じるならば、心の自由は生じるであろう。その心はしかし、もはや私の心ではないであろう。そこには依存心で出来あがった世界があり、その依存の関係を達観した境地には、もはやとらわれがないであろう。自他の違いもなく、生も死も同等なのであり、敵も味方も等価値なのであるから。食うものは食われ、食われるものもまた食うのであるから。生きるもよし死ぬもよし、ただ、どちらにとらわれてもならないのである。恥もなく誉もない(誉れがあるから恥があるのだ)。失敗も成功もない。進歩も退化もない。愛も憎しみも、どちらも同じである。得ることと失うことに何の違いもない。得るからこそ失うのである。救済されることと救済されないことにも、本質的な違いはないであろう。さらにいえば、自由であることと不自由であることにも、何ら違いはないであろう。自由に生きようという心に執しているに過ぎないのである。不自由の中に自由があるのである。かくしてナーガルジュナに従えば、徹底した相対観にもとづくLebensweisheit(生きる智慧)をくみとることができるであろう。

とはいえ、しかしながらである、こうした世界観はある落胆を覚えさせるのである。何ゆえであろうか。空観によれば、この世界に囚われていると感じるのは、この世界の見方が間違っているからだ、と言うにひとしい。この世界のあるがままの真相をみるならば、囚われているのは心のほうだと言うのである。しかし解放された自由な心は、この世界を美しいと思うだろうか。この世界のあり方を善とも美とも思うだろうか。確かにこの世界は美や善を垣間見させることがある。それは超越的な美や善を、この世界が反映しているからだと、プラトンやプロチノスは考えた。人間はあるがままのおのれに満足できない存在である。それを形而上学的欲求(mataphysische Beduerfniss)といってよかろう。竜樹に言わせれば、それは戯論(けろん)にすぎないのであり、解脱にいたる妨げとなるのである。思考に対する不信、反論理主義といってよい。禅宗がその典型である。中論にもその傾向が見られる、思考に混乱を起こさせることで、言語では言い表わせない境地に導こうというのである。

言語で言い表わせない境地のあることは確かであるが、形而上学もまた根源においては、そうした直知が、論理の根底を支えているのである。言葉は混乱させるのではなく、そうした境地を暗示するものでなければならないであろう。明快な思考がもたらすある種の信憑性、本質直観、それこそ明知と呼ぶに相応しいものであって、それ自体が一つの解放なのである。仏教哲学がいたずらに難解なのは、漢訳のせいもあるだろうが、逆説的、反語的であることもあずかっているであろう。

心の自由を求めるとき、たしかに方便としては<空観>は役立つ。しかし心の究極の自由は、心の本質が存在しないことではなく、心の本来の存在すべき場所に帰還することなのである。実は大衆化した仏教もそれを浄土や極楽に求めたのであり、仏教以外のたいていの宗教も、救済とは超越的世界に迎えられることなのである。心自体に本質がなければ、それらはすべて虚しい願望にすぎないであろう。真の救済を求めて、仏教もまた心の本質を空とは別に探究しなければならなかったのである。 |

|

|

| 2020年2月12日(水) |

| 魂の本質 |

|

|

|

プラトンの想起説に関して、魂は概念(イデア)そのものではないと述べた。この点に関連して、魂の本質についてさらに考察を進める。デカルトは魂の本質(属性)を思考であるとしたが、プラトンと同様な難点を指摘できるであろう。思考は魂のなんらかの働き・機能であり、その機能そのものが魂の本質であるとすることは、言語的に言えば、主辞と賓辞とを同一視することである。私が考えるとは、必ずしも私の本質そのものが、考える働きであるということにはならないであろう。私はある働きをするが、それは私の行為ではあっても、その行為そのものが私であるということにはならない。認識においても、認識の行為と、認識主体とは区別されるのである(*)。かりに行為即主体であるとするならば、ここからある帰結が引き出されてくる。

(*)ナーガルジュナは、このことを「<去りつつあるもの>は去らない」と言い表わしている。

魂が思考作用(cogito)そのものであるならば、思考の働きを探究すれば、魂の本質が明らかになることになる。考えるとは、概念相互の関係を把握する、なんらかの認識作用、もしくは行為である。私の腕がなにかの仕事をする時、その仕事が私自身ではなく、単に意志的に身体を動かすことにすぎないことは明白である。私が何かを考えるときも、基本的には身体の使用と違ったものではない。身体とは物質であり、物質はその本質においてあるエネルギー的な存在である。ここで物質の本体(属性)を<延長>であるとしたデカルトの考えに触れておく。物質は単なる延長、すなわち次元を持った存在であるばかりでなく、ある種のエネルギー的存在である。現代物理学では、最短の長さの単位と振動を有する、超ヒモと呼ばれる波動なのである。この超ヒモが宇宙の全物質、全エネルギーの根本なのである。私の身体を動かしているエネルギーも、究極においてはこの超ヒモの波動であり、同じことは私の思考を生み出している心的エネルギーについても言える。すなわち考えるという働き、脳の機能は、物質そのものの働きにほかならないのである。そうならば、デカルトの立場に立つならば、魂とは物質そのものにほかならないことになる。

デカルトが魂の本質を思考であるとし、理性によって神をとらえられるとしたのに反対して、<心情に感じられる神>を対置したのがパスカルである。パスカルにとって、魂の本質は心情なのである。このことについて、次に考察する。心情は意識的、無意識的意欲の意識における反映であって、いわば行為の先触れや、行為のあとの残影である。この魂の働きは、思考同様にあるいはそれ以上に、身体的条件によって決定されている。身体という、いわば魂を拘束する牢獄の中において、心情は憬れ、苦しみ、また喜びに満たされる。これらは身体自身の快苦とは心理的である点において異なってはいるが、その根本において同一であり、憬れ、苦しみ、喜びなどにおいて、身体内部の臓器もまた脈動するのである。すなわち身体のエネルギーそのものの発現なのである。身体のエネルギーは物質のエネルギーであるから、心情の本質もまた物質自体に求めるほかはない。心情の苦悩は、この物質宇宙そのもの、あるいは生命的物質そのものの苦悩なのである。生命とは40億年もの昔から、連綿とつらなる物質の波動にほかならない。

デカルトにせよパスカルにせよ、魂の本質を突き詰めれば物質に行き当たるのであるから、そもそも物質とは何かの、その本質の探究が魂の本質の解明になるであろう。物質の本質は、ある最小単位の長さの振動する超ヒモであることが、現代の最先端の理解である。物質は少なくとも理論的には、一次元として、波動としての本質を持つ。また、この物質宇宙はある時点において発生したのであり、さらに物質以前の究極の存在を考えることができる。物理学がそれをどこまで解き明かすかは別として、すでに現われている宇宙とその物質とが有るならば、さらにその根本を問うことが出来るわけである。その根本にあるものは、たしかに人間の思考力や認識能力を超えてはいるものの、その不可知であるという認識において、ある種の形而上学が成り立ちうるであろう。すなわち不可知者(the Unknowable)の形而上学である。実のところ神学はそれを行っているのであるが、それとは区別された理知的、実践的形而上学が可能となるであろう。知らないということを認めることは、ソクラテスが実践したように、積極的な哲学たりうる。この不可知者を、この世界、物質宇宙の本質自体(Wesen an sich)としておこう。それを身体・物体に共通する本質と認め、<世界意志>となづけたショーペンハウアーにしばらく従おう。すなわち物質の本体は世界意志である。そうならば、思考であれ、心情であれ、その本質自体は世界意志であることになる。魂は世界意志そのものなのである。

そもそも世界意志とは何か。カントが現象界(phenomenon)と理性界(noumenon)とを区別したところから生じた不可知者なのである。現象界の根底にあるとされる物自体(Ding an sich)がそれである。人間の認識は現象のみを知り、その背後にある本体までは届かない、これがカントの先験的認識論の帰結の一つである。その本体だけを思弁によって論じても、Antinomie(二律背反)におちいるだけである。そもそも不可知なものは、それを存在しないと見なしても一向に困らない。バークレーは物体の存在が不可知である故に、その存在を否定したが、それでもってこの世界が変わるわけではない。世界はあるがままにあるのである。オッカムの剃刀ではないが、理由として余分なものを持ちこむ必要はないのである。それでは不可知者としての世界意志は、この世界の存在にとって何故に必要なのであるか。それは基本的に人間の行為に限らず、この世界の物質のほとんどの作用が、意識の外において行われるからである。不可知なのは単に現象界の背後ばかりでなく、身体や物体の働きのほとんどが無意識の闇の中で行なわれているのである。その意識に対抗する原理を表わす言葉が、世界意志なのである。実のところ、思考や情念も、必ずしも全面的に意識されているわけではなく、思考が意識なしに行われることはAIが証明しているし、気分のような漠然としたものは、それをはっきりとらえることができない。人間も物体も、ある共通したdunkelな宿命のようなものによって動かされていることを感じるならば、それを世界意志と呼んでもよいであろう。

noumenonである世界意志が、実は個体の意志の本体そのものであるという実感が、この不可知者の形而上学を支えているのである。それを物質の働きといっても良いのだが、物質の究極をも表わす言葉として、あるいは物理的には探究不可能な原理を表わす言葉として、それを用いることとする。そこでこの世界意志が真に魂の本体であるかどうかが問われることになる。世界意志は万物を貫く根本原理であり、古代人や古代哲学が、魂と称するものは、この世界意志そのものであるといってよいであろう。たいていの宗教でいう魂も、この範囲を出でない。思考や認識や心情や意志や、さらには生命そのものが魂の本質とされる。これらの機能はすべて身体という物質の働きであり、すなわち物質そのものである。それ以外の要素がない限りは、特に魂、霊魂として、特別の存在を想定する必要はないのである。物質であるからには、魂は物質の世界に帰る。というよりも生まれるも死ぬも、徹頭徹尾、物質の世界を出でないのである。魂は物質そのものである。

とはいえ、物質の本質は世界意志という不可知の本体であることを明らかにした。個体の意志が、この不変不滅の世界の本体と同質のものである限りは、個体の意志もその個としての現象形態にもかかわらず、不変不滅である。この意味で個としての魂は、全体者としての世界意志につらなる限りは不死であり、不滅である。ショーペンハウアーもそのように論じている。しかしそれによって、個としての存在者は、いかなる慰めが得られるであろうか。宗教者の思い描く不死・不滅は個の存在のそれなのである。魂の本質が世界意志と同一である限りは、不死とは一滴のしずくが大海の水泡(みなわ)に溶けこむようなものである。真の不死・不滅を求めるならば、<個>の魂の本質を探究する他はないのである。

空間的次元は世界意志の現象形態であるとした。宇宙が存在する限りは、なんらかの空間次元を必要とする(それが三次元であろうと十次元であろうと)。それに対して時間は幻影であることを説いた。時間を生みだすのは個々の認識主観なのである。この時間の現象が、個の魂の本質を探究する手がかりとなろう。宇宙は本質的に無時間的であり、すでに永遠に完成されており、それを時間表象においてとらえるのは、有機体としての個々の生命である。どのようにしてそれが可能になるのか。本来宇宙は究極的に微小な断面からなっており、その断面の一つにそれぞれ認識者の主観が存在する。その一断面ごとに一つのまとまった宇宙、すなわちモナド(表象宇宙)が存在する。各主観はそのモナドの主宰者なのであり、主観を中心点とする時間的宇宙をくり広げるのである。このようなことが可能であるからには、認識主観の属するなんらかの主体は、世界意志とは本質をことにしたものでなけらばならない。そもそも世界意志は全体者でありながら、何故に個別化が可能なのか。全体者・普遍者は、プラトンのイデア論がそうであるように、個体に反映することは可能であっても、個体そのものになることはないであろう。あるいはまた、個体は普遍者を概念としてとらえることはできても、普遍者そのものとなることはないであろう。普遍者・全体者が個別化すること自体が矛盾なのである。ショーペンハウアーは普遍者が個別化する原理を、時間・空間に求めている。デミウルゴスが世界を創造するにあたっては、時間・空間のモデルをイデア界に求めるほかはなかったであろう。それによって自己自身の世界としての発現を、少なくとも空間的・個別的に、すなわち幾何学的に実現したのである。時間はそれを動的に認識する道具であるが、それを認識主体のために用意したのである。その認識主体はどのようにして現われるのであるか。

この点を筆者は自我の形而上学において論究したのであるが、自我の主体が世界意志とは異なった存在者であることを、あらためて明らかにしたい。言語的に主辞であることは、行為や性質の主体と、存在の主体とに分けて考えられる。私がなにかをしたり、なにかであったりすることは、私の属性や性質でありうる。私は考え、感じる当のもの、すなわち主体である。しかし私がそのように行為し、そのようであることは、私の存在に気づかせる契機とはなっても、私の存在そのものを言い表わしてはいない。私は私の存在に気づいたとき、私として停止してしまうからである。この停止した私は、私の行為や性質によっては表わされていないのである。私を停止させるのは私の存在の不可解さである。不可解な私は言語によっては言い表すことができない。私は私と発語することで、私を一般化してしまうからである。言表された私はすでに対象化されており、不可解な私ではない。

ここで英語の表現に頼るならば、I found myself in a strange town.という言い方は、I

was in a strange town.と同義である。すなわち私を見いだす行為は、私が存在することと同義なのである。しかし、存在している私はある行為をしているわけではない。私の意識の注意点が私自身に向かうことは、そのまま私自身の存在を意識することである。存在の意識は、そのまま存在そのものとなる。いわば意識の意識が存在の根拠なのである。その時はじめてI

am.(私は有る)と言いうるのである。これは単なる繋辞(copula)ではなく、単なるactでもない。私の性質を言い表わしてもいないし、私がなにか積極的な対象を認識しているわけでもない。私が私そのものであるという、いわば意識の根源において私自身であることを確認しているにすぎないのである。そこに認識が働けば、たちまち私自身は不可解なもどかしさにとらわれるのであるが。

このようにして、存在の主体である私は、意識においてそれを見いだすのであるから、根源的に無意識である世界意志とは一線を画する存在者であるといってよいだろう。すなわち世界意志の現象の権化である身体において発現しながら、その身体とも、世界意志とも異なった本質を持つものである。もし魂の本質が世界意志そのものでないならば、自我以外のどこにそれを求めることができようか。魂とは私自身にほかならない。私が私であることが、魂の本質なのである。それ故に魂が不滅であるならば、私は不滅である。私が不滅でないならば、魂は不滅ではない。私はこの世界とは本質をことにする故に不滅なのであり、私自身の還るべき私本来の世界を、この世のほかに有するのである。 |

|

|

| 2020年1月30日(木) |

| 神と自由―無神論について |

|

|

|

<神>とは類的意志の発現であることを明らかにしたが、このことは神の存在を否定するものではなく、むしろ神的存在の強大さ、その前における個の存在の無力さを際立てるものである。さらに言えば、神は<信ずる>ものですらなく、我々が普通にこの世界の存在を当然のこととして受け入れるように、そこに有るものとして対峙し、交渉すべきものなのである。すなわち、神は語りかけることができ、また語りかけてくるものなのである。このことをモーゼやイエスや、ムハンマドや、その他の宗教者が、明瞭に証明している。一言でいえば、神は哲学的思弁の産物ではないのである。また当然ながら、哲学的思弁のよく証明できるところでも、否定できることでもないのである。神学はいざ知らず、また形而上学のよく扱いうるところでもないであろう。アリストテレスの形而上学は、また神学であるとも言われているが、それが神について具体的に何かを語っているわけではない。神は神体験によってのほかには、知られることがないのである。

神体験の基本は畏れである。畏れるものは神以外にも多々ある。幼少年期における幽霊の畏れは、神の畏れにつうじるものがある。眼に見えない神が、天井裏かどこかから、行為を覗いていると脅かされたときに感じた畏れは、幽霊のそれとたいした違いはなかった。物理的に目に見える畏れは、おもに身体的危害に対する畏れであるが、幽霊や神やに対する畏れは、心理的危害とでも言うべき内面的な危機感なのである。この内面的危機感の根本には、人間の心が閉ざされた秘密の領域であるという、心的自己保存の本能が働いていよう。この秘密の領域に何ものかに有無を言わせず入ってこられるという恐怖が、いわゆる心霊的恐怖なのである。心の秘密はある種の罪の意識とつねに結びついている。基本的にそれは類的意志に対する罪の意識と言ってよいだろう。類的意志の領域には秘密などないのであるから。神の前にさらされるとき、この秘密の領域がいっきにあからさまにされるのである。その時の狼狽と恐怖が、神や超自然的存在への畏れや抵抗感となっている。

神はもっとも基本的な現象としては声として現われる。自然界でもっとも本質的な現象は、視覚ではなく聴覚において現われるものである。自然の声を聞くというが、これは比喩的にも実際においても言いうるであろう。一般に個としての生命体が、特に動物が相互の間の伝達を図るときに、まず声に表わすであろう。この声は、現象であると共に、その現象の根底にあるものを直接に伝えてくる。人間に限らず、自然がそのような声を発することは、自然の深奥にあるなにか極めて親しみのあるものが発現しているという、心のなごみや、場合によっては畏怖を覚えるものである。声あるいは音が自然界に通有していることは、そもそも物質の本質が振動もしくは波動からなることと、深く関係していよう。万物はいわば波動そのものなのである。神がまたその声となって現われるのも当然といえよう。

神は本来見えざるものであるが、それが見えるものとなるときは、たいてい光や火の姿となる。すなわち幽霊のように闇や闇の幻影ではなく、輝くものとして現われてくるのがふつうである。光は宇宙の基本エネルギーであり、また波動でもあることから、神は人間が尊崇することのできる存在である限りは、光の存在として発現するものなのである。神が人間の姿として表象されたり、現われてくるのは、神話やドグマの影響であり、本来声でない限りは光なのである。

神が声や光となって顕現するからと言って、それが通常の感覚的現象と同じであるというのではない。また単なる幻覚や幻聴であるというのでもない。そもそも感覚的な知覚といわれるものにしても、それ自体が実在としてあるわけではなく、一次表象として、想像や空想と区別されるにすぎない。感覚器を経由しないからといって、そうした知覚が幻想や妄想であるとは言いきれない。神体験は基本的に内面における知覚だからである。パウロやペテロが見たイエスの姿は、内面における知覚であり、たまたまそれが外界に投影されたのである。それらの<幻影>が内面の真実を表わしていることに違いはないのである。

人間の内面は複雑であり、それが内面の現象である神現象をも不確かなものにしてしまう。外界の知覚のように、確固とした根底をつかみ得ないのである。そこから迷信や妄想や盲信が生じてくる。幽霊にひと晩悩まされたあとに、朝の光に照らされた世界はなんと安定して見えることか。人間の認識は内面を忌避し、外界に向かうようにできているのである。神を認識することは、そもそも人間の認識能力の外にあるのである。神と交渉するには、まず心そのものを修養しなければならない。内面の深奥からわきでてくる声を正しくとらえるには、その素地が必要なのである。さもなければ、無神論者であるほうがましであろう。少なくとも心の清潔感を保てるからである。

神は類的意志の発現である。それに対する反抗者としての個の意志が、懺悔者として神の前に立たされるのである。<告白>とは神に対する全面的服従であり、悔悟した心の浄化である。とはいえ個としての意志もまたそれ自体において絶対者であり、その意志と合体している自我もまた、その本質において絶対者である。類的意志である神に対して、個としての意志である自我は、同等の権利において対抗することが出来るのである。これが本来の<無神論>であり、実は無神論は単に神の存在を否定することではなく、つねに神と戦い、格闘する自我のありようなのである。このように壮絶な無神論は東洋ではまれであるが、西洋ではすぐれた文学作品となって現われている。バイロンの「マンフレッド」や、ヤコブセンの「ニールス・リューネ」(*)において、それが見てとれるであろう。神を否定することは神と戦うことであり、神を信じるとか信じないとかのレベルの問題ではないのである。ニーチェもまた神の代理人であるイエスと格闘しているのである。無神論が神との格闘となるのは、西洋の無神論が根本的に生への意志の肯定に立つからであり、当然ながら個の意志の全面的肯定が、類的意志と正面から衝突することになるのである。いわば世界意志という同じ土俵の上で、個の意志が孫悟空のようにおのれの全面的力を信じて、世界意志をわがものにしようとするのである。その合い言葉は、<絶対的自由>や<力への意志>である。

(*)無神論者の主人公は、子供が病で死にかけているとき、ふと祈りたくなり、自身が<神に試されている>と感じるのである。

それに対して、東洋ではもし無神論というものがあるとするならば、はなはだ穏やかな<無>とか<空>といった言葉に表わされる。<無我>とはアートマンが存在しないと言うことであり、アートマンが存在しなければ、またブラフマンも無いのである。すなわちこの世界そのものが幻なのであり、実体のない<空>である。究極の自我を探究すれば、世界も神も無いのである。すなわち、東洋の無神論は世界意志、生への意志の全面的否定の上にたつのである。神も仏も<空>であって実体が無い。そのことを見抜いた尊者の教えだけが絶対である。

以上の考察は、神が類的意志そのものであるという洞察にもとづいている。もし神に別の定義があるとするならば、無神論もまた違った意味を持つであろうが、神というものを神体験もしくは神現象としてとらえる限りは、そこに現われてくる神が類的意志であるということに間違いは無いであろう。その証拠に、神に対抗する<悪魔>なるものは、つねに個の意志の権化であり、社会的秩序の破壊者であり,残虐な<エゴイスト>として現われてくるのである。実は人間そのものが、類的意志と、個の意志に引き裂かれた存在なのであり、それゆえに類的意志そのものである動物と違い、類的意志が神現象として現われてくる心の深淵をもつのである。神は人間にのみ顕現するのである。神を信じるとは、類的意志に従って生きることであり、無神論とは一つに個の意志の絶対的自由を信じることであり、また一つには生への意志、世界意志そのものを克服することである。人間の生は、この三つの生き方の間を揺れ動いているのである。 |

|

|

| 2019年12月29日(日) |

| プラトンのイデア論をめぐって |

|

|

|

プラトンのイデア説がそもそもどのようなものであったかは、専門家の間でも解釈が難しいようである。プラトンの説をそのままに受け取る現代の思想家は少ないであろう。ショーペンハウアーもプラトンのイデア(Platonische Ideen)として独自のイデア論を展開している。筆者もまたおのれの形而上学に都合の良いような解釈をしているであろう。古代の思想は言語的にも、思想風土的にも、さまざまな解釈の問題が生じるのである。プラトンの場合でも同様であり、ousiaという言葉ひとつをとっても、その解釈は微妙である。おまけに、哲学思想自体が難問をはらんでおり、プラトン自身それと格闘しているのである。ここでは、若干の点を取り上げて、筆者なりの考察をしてみる。

イデア論の発端は、初期の対話編にあり、その場合ソクラテスの考えとプラトンのそれとを区別することは困難であり、歴史的には意味があっても、思想史的には無視してよいであろう。いずれにしても、ソクラテス的対話法において、勇気とはなにか、正義とはなにか、美とはなにかといった、一般観念の探究がなされており、無解決に終わっている。中世における普遍論争の原点となった、一般観念の発見である。さまざまな勇気の場面が枚挙されうるが、それらに共通して勇気と称しうるものは何であるか。それを定義することの困難が、これらの対話編の主題である。さらに進んで、この考察は二方面に分かれる。一つは認識論的であり、ある場面を勇気と言いうるならば、勇気についてすでに知っていなければならない。すなわち勇気という一般観念について先天的知識を持っているのである。これが想起説である。いま一方は存在論的であり、真実に存在するのは個々の勇気ではなく、それらの勇気があずかる、あるいは分有する(Anteil haben)真の存在である勇気のイデアがあるはずである。これがいわゆる二世界論(Zweimondentheorie)である、イデア界の思想に発展する。

以上の基本観念から、さまざまな問題が生じてくるであろうが、ここでは<存在〉と関連して、<個>の問題について考えてみたい。個々の事象が一般観念であるイデアを分有するとしても、そもそもイデアそのものはある統一体(Einheit)として、それ自体個(Einzelwesen)なのではないかという問題提起がなされる(プラトン自身が自己のイデア説と対決した稀有な対話編である「パルメニデス」において)。人間自体のイデアがあるなら、さらに第三の人間のイデアがなければならないとするものである。そのように無限に イデアのイデアがあるとするものである。この問題は今日では解決されていて、一般観念と個の観念を同質と見ることの誤りである。それではイデアそのものが統一体あるいは一者であるということはどういう意味なのであるか。

一の観念は、この現象界においては相対的であり、多数あるいは一以外の数字がなければ成立しない。この現象界全体を一つとみなすとき、ある種の統一の観念として、一者が生まれる。この一者は他者または多数との比較ではなく、多数を内に含んだものとしての統一体なのである。すなわちこのような一者は全体者(Ganzheit)であり、現象界全体を包含しているのである。この意味で一般観念としてのイデアも、個々のケースを包含しているわけである。しかし多くの全体者としてのイデアがあるとするならば、それらの全体者を総括する、さらに全体者が考えられるわけである。この意味で、イデアのイデアが存在することになる。これが最高のイデアとして考えられる<善のイデア>なのであろう。これが究極のイデアであり、イデア論をつきつめたプロチノスの<善一者>に当たるものである。

全体者としてのイデアが、個の観念を包含する、これがイデア論の基本であるとしてよいであろう。全体者は統一体(Einheit)であり、一者(das Eine)である。それに対して個(Einzelwesen,individual)とは何であるか。個物、個体はある統一物であることに違いはない。単一の個物は、原子や素粒子のようなものでは考えられるが、この現象界でたいていの個物は複合体である。すなわちある種の統一(Einheit)なのである。この統一のあり方は、しかしイデアの統一性あるいは単一性とは異なっている。人間のイデアは、あらゆる人間なるものを包括する<類 Gattung>なのであり、個々の人間が統一体であるのは、個としての人間がさまざまな要素から複合されているからである。この複合体であるということが、個物の統一性の本質なのである。それ故に個物の統一性は崩壊しうるのであり、それに対してイデアの統一性は永遠不変である。永遠不変なるものが真の存在なのであるから、イデアこそが真実在であり、存在そのものなのである。

複合体としての個物は生成消滅し、無常なのであるから、その存在はなきにひとしい。ヘラクレイトスのようにWerdenそのものを唯一の存在としないかぎりは、<存在、有る>ということ自体を別に求めるほかはないのである。イデア論はそれを概念の世界に求めたのである。そもそも<有る>ということはどのようにして知られるのであろうか。人間はこの現象界以外には存在の場所を持たない。<ある>ということは、おのれが<ある>ということとひとしいのである。おのれの存在が事物の存在を知る、これ以外に存在について知りうる仕方はない。また事物が存在しなくなることから、存在がこの現象界では無常であることを知る。ひるがえって、おのれ自身の存在も無常にさらされていることを知る。おのれが存在し、事物が存在することを知る、このことからどのようにして永遠不滅の存在、真実の存在にたどりつきうるのであるか。これが形而上学の、あるいは存在論の永遠の課題であろう。筆者もまたそれを自我論において展開してみたのであるが、そこから若干の補説をしてみたい。

イデアが存在するということは、想起説とは逆に、個物の観念から発生的に考えることもできる。感覚の中にないものは、思想の中にもないのである。もしそうならば、個々の観念が一般観念の存在を支えていることになり、一般観念は風の音のような空虚なものになるであろう(唯名論)。実際たいていの科学者はそのように考えている。しかしカントの先験的認識論が明らかにしたように、少なくとも認識の条件は先天的なのである。イデアを構成的なものと考えるならば、プラトンのイデア論は原則的には正しいのである。プラトンのイデア論はイデアの永遠性にはとどまっていない。それを認識する魂もまた、その永遠性にあずかっているとするのである。それが想起説の、存在論的意味である。イデアが魂の中に宿っているならば、その魂もまたなんらかの永遠性を有しているのである。しかし魂は概念そのものではない。概念を認識しうるということと、その概念の性質にあずかるということとは別である。これは神を知りうるからと言って、人間が神になりうるわけではないのと同様である。それならば、魂の永遠性というものをどこに求めたらよいのであるか。単なるドグマや信仰では心もとないであろう。プラトンはそれを神話でしか表わせなかったのであるが。

魂の永遠性は魂自体の本質に求めるほかはないであろう。その探究を進めたのがアウグスチヌス=デカルトである。ここに自我の探究が始まるのである。おのれがあるということ、それがあらゆる存在論の根源なのである。おのれがあるということの形而上学的特性は、その存在が無根拠であるということである。すなわち何によってもその存在をささえられていないということである。これは逆に考えると、その存在自体が絶対であって、この絶対の存在があるゆえに、それによって根拠づけられるその他の存在があるのであるということになろう。デカルトはそこまで考えたのであるが、これは神と同じ存在であるということになり、その先へ進むことをひかえたのである。私の存在は神でさえも欺くことはできないのである。神は否定できても、私は否定できない。実存的には私は無力であるが、存在そのものとしての私は絶対である。私はもはや個物でも統一体でもない。私はただ単に唯一であり無二である。これはイデアの単一性とも異なり、類の中に包摂されることも、包摂することも、決してないのである。ゆえに世界意志の<個別化Individuation>においても、私はindividualとして複合的に存在しながら、私自身はその複合体とは本質をことにするのである。このような存在自体としての私は、この世界・宇宙の形而上学的原理の一つとして、この世界の創造に参与しつつも、つねに自己救済の可能性をあたえられているのだと言えよう。 |

|

|

| 2019年12月18日(水) |

| 因果律と確率(またはラプラスの悪魔について) |

|

|

|

この世界のマクロ的な現象は、因果律によって支配されており、素粒子や量子のようなミクロ的な現象は、確率的にのみとらえられるというのが、現代物理学の常識である。両者の間には断絶があるのではなく、ミクロな世界における確率的事象が集積し、マクロな現象となるとき、ほとんど確率的には絶対に近い因果関係が生まれるのである。人間のレベルでは、ほとんどの現象は因果律によって説明ができ、これが科学的世界観の根底にある決定論である。この決定論がミクロの世界において崩されるからといって、自然現象の基本が因果律によって解明されることに、さしたる支障はない。もちろん量子論による微妙な調整は、ミクロに関係してくる領域では、必要になるのであるが。

ところで、この因果律に支配されたマクロな世界でも、因果律によっては予測も支配もできない現象もしくは事象がある。マクロな世界においても存在する、確率的事象である。人間にとって確率的、偶然的に思われることも、細部にわたる因果的連関が明らかにされるならば、それも必然的出来事であると言えよう。そのような仮想された知性の持ち主を、ラプラスにちなんで、ラプラスの悪魔と呼んでいる。ラプラスの悪魔は、世界のどのようなミクロの出来事も因果的に知りうるとされているのであるが、素粒子の世界に至ったとたんに、確率そのものという難儀なものにでくわすことであろう。この悪魔はそれをどのように克服するのであろうか。

そもそも確率には法則があるのであろうか。誰もが知っているのは、大数の法則である。たとえばルーレットのように、二分の一の確率があるものならば、二回に一回はどちらかの目が出るということであるが、これは一回ずつ交替に出るわけではなく、極端な場合にはどちらかが十数回連続して出ることもある。これを数千回、数万回くりかえせば、統計的に50%を山とするグラフが描かれるということである。確率はあくまでも確率であって、ある事象と次の事象の間に因果的連関はないものとされる。つまり、赤が出たあとに、黒の出る確率はあくまでも二分の一なのであり、どちらかの確率が増えも減りもしないのである。だから五割の確率なのに、十数回出たり出なかったりするのである。

これに加えて、あまり知られていない法則というよりも現象であるが、このように同じ目がつづいたあとには、ひとたび別の目に代わったあとには、その目が連続して出やすいということである。つまり目の出る間隔というものもまた、確率的に考えることができるのである(これを確率の波動または周期と呼んでよいだろう)。十数回出る出ないということは、非常にまれな現象であるが、通常は三・四回以内が圧倒的に確率が高いのである。賢いギャンブラーにとっては、ここがねらい目である。確率の低いものと、確率の高いものを、確率的に考えれば、ギャンブルやそれに類した投資(*)においても、有利なかけ方が出来るわけである。

(*)確率的な投資とは、株で言えばサイコロ(ジカル)である。トレンドにもよるが、上昇下降は50%前後に収束するので、充分ギャンブルになるのである。

ここではギャンブルや投資の話ではないので、ラプラスの悪魔に戻るとすると、ミクロの世界で、確率的事象に遭遇した悪魔は、どのように対処するであろうか。電子の位置を定めようとすると、その運動量が測れなくなる。電子の軌道は確率の雲として表わされるのである。悪魔はその雲の中の電子をどのようにとらえるのであるか。ギャンブラーのように、大数の法則や、その他の確率的現象の法則を使うのであるか。それでは心もとないであろう。たとえ確率の波動や周期が分かったとしても、それを因果的に決定することはできないからである。富士山の噴火のような大きな現象が、数百年おきに起こることは、人間には正確に予測できなくても、悪魔には可能であろう。しかし、電子の軌道や、元素の崩壊などの事象を、因果的に正確に決定することは、悪魔といえども不可能であろう。悪魔は現象そのものではなく、現象の根底にあるものに頼るであろう。

バック・ツー・ザ・フューチャーのエピソードで、未来の競馬の結果を知るというのがあるが、確率的もしくは偶然の事象を未来において確定しているとするからには、この世界は未来を含めて、すでに存在そのものが確定しているとしなければならない。ラプラスの悪魔にとっての唯一の解決法もそれであろう。未来が確定しているからには、そもそも因果律も確率もいらないのである。世界はいわば創始以来、静止状態にあるのであり、そこに時間などの介入する余地はない。あたかも書物を読むようなものである。悪魔もまた、この神の書物に頼るのである。それならば、過現未といった時間とはなんなのか。その時間において現われてくる因果律も、確率的事象も、すべて幻なのか。古代インドの思想家はそう考えたようである。それらはすべて<マーヤ(幻影)>なのだ。

時間は世界意志とイデアと自我との統一的現象である、表象界においてのみ意味を持つ、ある種の認識の形式もしくは機能なのである。この時間認識に基づく因果律も、確率的事象も、知性体の世界把握の一つの仕方に過ぎないのである。それ故に有限な認識にとどまるのである。世界の真の姿、世界意志とイデアとの統一のあり方は、このような認識方法によっては、到底とらえることはできない。しかも、たとえ純粋なイデアを探究したところで、人間の知性が全体としてそれを正しくとらえているかどうかは、心もとないのである。宇宙の究極の姿を知るのは、仮想的なラプラスの悪魔のみであろう。 |

|

|

| 2019年12月10日(火) |

| 時間と自我 |

|

|

|

音楽は音の世界であると同時に、時間表象の世界でもある。メロディーがある形をとっていることが、情念の動きによって具体的に把握できるとしても、その形の表象もしくは印象は極めて漠然としていて、それを空間的に表現することは不可能である。音階や記譜などは音の代用的記号に過ぎない。音楽が何であるかは、音に変えてみる外はないのである。音楽と似たものに身体のリズムがある。視覚に現われたものは別として、純粋な身体のリズムは、その形を空間化することは出来ない。身体内部の運動やエネルギーの増減、強弱などは、それがある種のリズムであることは把握できても、それを空間的な形としてとらえることはできないのである。これもまた基本的に時間表象の世界なのである。

音楽すなわち音や身体内部の運動は、時間における現象であるといえる。時間表象は、通常一次元で表わされ、そのようなものとして表象される。すなわち人間が把握できる時間は、同時に空間表象なのである。時間そのものが本来一次元であるという保証はない。これは時間的現象である音や運動についても言えることである。音楽はある連続性すなわち持続のなかにおいて、あるまとまりをもったものとして把握される。これを時間の幅と心理学では考える。すなわち時間は引き延ばされることによって、空間的領域を持っているのである。これを可能にするのが、記憶による保持の働きである。もし時間が瞬間の連続であるとするならば、知覚はある現在の瞬間以前のいく瞬間を保持し、それ以後のいく瞬間をあらかじめ把握していることになる。少なくとも人間の認識は、時間というものを引き伸ばして、ある種の空間化をおこなっていることになる。この時間の空間においては(ちなみに英語ではspaceを時間間隔の意味で使う)、視覚の三次元におけるようなはっきりした空間化はおこなわれない。それが音楽の形を明瞭にとらえようとする場合のもどかしさであり、不可解さである。

そもそも時間が一次元の現象であるということは正しいのか。本来空間のような次元を持たないものが、なにゆえに空間の一次元において発現するのか。時間も空間も世界意志の発現の形式であるからには、両者が共通した要素を持つこともありうるであろう。しかし必ずしも同一の次元であると考える必要はなかろう。空間のどの次元も時間を抜きにして成立する。幾何学は無時間的な世界である。時間が発現するにあたって、幾何学に従わねばならない必然性はないのである。もし時間が幾何学に従うならば、そもそも時間は空間と異なった本質的な存在でありうるかという疑問が生じよう。むしろ幾何学が時間表象を生みだしているかもしれないのである。

時間とは変化を把握するための表象であり、それによって生成消滅というこの世界のWerdenが成立する。それはこの現象界のWerdenの表象であって、世界そのものの把握の仕方ではないのである。世界そのものは単に発現するだけであり、それは必ずしも、空間的でも時間的でも、なくてよいのである(そのような宇宙は無数にあるとされる)。世界を空間的・時間的に見るのは、単に生命体とりわけ人間の認識の都合であるかもしれないのである。世界が空間的次元において発現する、もしくは認識されるのはよしとしよう。次元のない世界は、本質自体の世界もしくは現象以前の世界だからである。しかし時間は果たして独自の次元なのであろうか。そもそも時間は本質的に空間と異なったものなのか。パラパラ漫画で知られるように、人間の知覚は、一つ一つの異なった瞬間を、運動しているものとしてとらえる。しかし時間すなわち瞬間そのものは運動していない。飛んでいる矢は止まっていると喝破したのは、ゼノンであった。もし全宇宙が創造の瞬間において、無時間的に完成されていたならば、そこに時間を持ちこむのは無用であり、単に生命体の都合に過ぎないことになる。宇宙が因果的であれ、確率的であれ、変化・発展・消滅するように思われるのは、生命体もしくは認識者の都合であるかもしれない。宇宙を次元化するのも、また認識者の都合であろう。人間は十一次元の宇宙を四次元としかとらえられないのである。

それでは生成変化する現象界のWerdenとは幻に過ぎないのであるか。実はWerdenの本質を考えるならば、古代インド思想のように幻とばかりは言えないのである。この全宇宙は世界意志の産物であり、かりにそれが無時間的な宇宙であるとしても(*)、そこに発現する個々の生命体の意志として個別化した世界意志は、この宇宙を我が物として生きているのであり、その限りではこの世界を時空においてとらえているのも、また世界意志なのである。全体としての宇宙は無時間的であるが、その宇宙において存在する個々の意志にとっては、時空は世界意志にとっての、自己が創造した宇宙の認識の仕方なのであり、それ故に時空もまた世界意志の発現であり、産物なのである。

(*)大学時代に初めて「意志と表象としての世界」を町の図書館で借り出して読んだときに、<意志>(デミウルゴス)の低次から高次への段階的世界創造において、進化とか発展とかいう進化論や当時の<弁証法>と、どのような整合性を持つのかが疑問であり、なんとなくのみ込めなかったものである。今になって考えると、ショーペンハウアーにおいても、世界の構成・構造は無時間的であったのである。デミウルゴスがなにゆえに宇宙をあたかも進化や発展があるかのように構成しなければならなかったのか、人間をサルから進化させることなく、神話のようにひと息に創りあげなかったのはなぜであるか、そもそも進化や発展があると考えるのは時間的迷妄であり、素粒子と単細胞とサルと人間との間には、いかなる存在論的違いもないのかもしれない。宇宙は単に拡大し複雑化する立体的・多次元的絵画に過ぎないのかもしれない。

要するに、空間的時間とはWerdenを表象するための仮の次元にすぎない。宇宙は本質においては無時間である。あたかも時間が実在するかのように思うのは、意志のエネルギーが、個々の時点(もしくは宇宙のある断面)において、表象を持続においてとらえるからである。持続とはすなわち、純粋な連続である必要はなく、宇宙を映像にたとえるならば、その飛び飛びのコマであってよいのである。いわば個における世界意志は、瞬間のそのつど時間を生みだしているのである。その意味で時間は形而上学的本体と密接に結びついており(**)、単なる表象としての空間次元とは異なるのである。

(**)その点、時間表象と結びつく音楽や身体内の運動・変化なども、世界意志との結びつきが親密である。

現代物理学において、時間が相対的であるというのも、以上の形而上学的考察からも納得がいくであろう。時間は個々の認識者が、運動・変化の把握において、各瞬間にそのつど生みだすのであるから、その把握の仕方が異なるならば、時間そのものが異なることになる。時間は各個人にとって固有なのである以上、同一の瞬間というものは考えられない。各個人は物理的にも、心理的にも、異なった時間に生きているのである。これは各モナド間の調和とは矛盾するようであるが、各モナドの世界においては、時間の相対性として共通しているわけである(すなわちどのモナドの世界においても<アインシュタイン>が存在する)。

* * *

さて、時間について長々と論じたのは、自我もまた本質において無時間的でありながら、時間的に発現していることの考察を行うためであった。自我の基本的現象形式は、ショーペンハウアーがくり返し述べているように、主観・客観の対峙である。この主客の関係自体は、単なる形式であり、変化するものではなく、無時間的である。むしろこの関係において生成変化がとらえられ、判断されるのである。この対峙の関係にとどまる限り、自我は不変であり、無時間的である故に、持続も、連続も、自我そのものとは無縁である。この形式、この関係は、概念そのものではないが、イデア界の永遠にひとしいのであり(イデア界もまた持続も連続もない、無時間的永遠である)、自我が発現する限り、必ずこの形式において自己意識に達する。自我がつねに客体の認識者として現われるのは、自我と世界意志との関係における、本質的役割にかかわっていよう。自我はすなわち、世界意志にとっての唯一の自己認識の可能性なのであり、自我がなければ、世界意志は盲目の、暗黒の、無意識の創造者にすぎない。世界意志(デミウルゴス)は、自己の創造した宇宙を認識するためには、<人>すなわち知的生命体とならなければならないのである。世界意志は自己を客観態(Objektitaet)とし、自我にとって目に見えるものとしなければならない。これだけの条件もしくは構造を造りだし、自我のまなこを宇宙のいたるところに配置したのである。

自我の発現における無時間的で、永遠なる形式である主客の対峙の条件は、いわば自我が宿るための巣である。そこにおいて自我は成長し、世界の認識、さらには完全なる自己意識へと到達する。この成長と完成の過程において、自我は時間意識もしくは時間表象において、発展する自己を見いだすのである。すでに述べたように自我は自ら時間を生み出し、時間において世界とおのれとを認識する。そこに本来無時間的、永遠である自我の、自己客体化、自己疎外がある。いわば世界意志という蜘蛛の巣にとらえられた自我の、ある種の奉仕活動である。そのために身体という世界意志の権化のような生命体を与えられ、四苦八苦の世界において認識の使命を果たし、あげくは本来の還るべき世界を忘れ、世界意志の世界に輪廻転生するのである。

自我の認識の形式は永遠であるとしても、自我自体はなにゆえに、同様にして永遠不滅であると言いうるのか。これは自我の形而上学の根幹にかかわる批判である。たとえ認識の形式が不変であるとしても、当の認識者そのものは常に変化しているではないか。赤子の頃の私が大人の私と同一であるなどとは、とても言い得ない。しかしそのように主張できるのは、そもそも赤子の私が、何らかの意味でやはり今の大人の私とつながっているという意識があるからであり、さもなければ、赤子の私はまったくの<他人>でなければならない。赤子の頃の写真を見て、それが他人であると考えるものはいないであろう。その赤子の中に内在するものが問題だからである。世にファンタジーにおいて、肉体を交換するストーリーが流行るが、他人の肉体に宿った自我は、他人の自我とはならないのである。まして、かつてのおのれの肉体であるならば、そこに同一の自我が感知されているのである(ゾンビは例外であるが、すでに死体であるから、本来の自我ではない)。この変化する肉体の中における自我の同一性は、単なる形式的認識主観の不変とは異なる。まさに認識者そのものだからである。その同一性の理由を、心理学は経験的連続や持続の中に求めようとするであろう。身体は時間的に変化するが、記憶が経験の主体の同一性を保持するのであると。現に記憶を失えば、自我の同一性も失われる。赤子の頃の写真を一度もみたことがない者に、それを見せたとしても、おのれであることに気づかないであろう。しかしそれが当人であることを指摘されれば、そこにある種の自我の投入がおこなわれるのである。決してそれを他人の自我であるとはおもわないであろう。この時間的に統一した自我を形成しようという自我の本性が、同一性そのものの根拠であると言えよう。その本性のゆえに、いかに不快な過去であっても、悲惨と恥辱に満ちた人生であっても、そこに同一の自我が貫いていることを、反撥するにせよ、懐かしむにせよ、だれしも否定できないのである。

以上は経験心理的な論証であるが、たしかにそこには時間表象が関与している。時間表象を保持するのは記憶であるから、それは絶対とは言えない。永遠不滅である保証はないのである。しかし同一性の記憶を保持しようとする意志において、自我のある種の宇宙的使命が看取される。自我がこの現象界で認識者としてのおのれを貫くためには、常に同一性を保っていなければならない。認識のつど別の自己であっては困るのである。単なる行為ならば、すなわち動物的行動ならば、たいした自我は必要ないであろう。交尾や交接においては、人間も動物も同様であり、自我と呼べるほどのものを持っていない。自己意識はかえって行為においては不利に働く。自我が強力に働くのは、思索においてなのである。

思索において見いだされる自我とはなにか。通常の認識は<対象>にむかう。認識そのものは対象への志向性を持ち、これが主客の関係をアンバランスにする。多くの場合、主観は対象の認識の中にうずもれてしまうのである。それを<主客合一>などと呼んでいる。これがたいていの意識の状態である。この状態では自我もまた希薄であり、場合によっては無意識ですらある。なにかに没頭している時や、興奮や熱情にとらわれるときは、<おのれを忘れる>のである。また逆に、<自意識過剰>の状態がある。この場合は、ここでの自我はネガティヴな情念や情動(不安や恥の意識)を指しており、冷静な対象の認識が不可能になる。興奮や熱情を抑えることにはなっても、やはり本来の自我認識からは遠い。思索において見いだされる自我は、主観と客観との関係(すなわち対象認識そのもの)を超えて、その関係自体を認識することから生まれる。本来自己超越的である認識を、内界へ向けて、内在化することが、反省的自我の始まりである。そこには見る私、認識者の私が見いだされるのである。その私は主客の関係の中にはない。新たな主客の関係を作ることによって、私は私の私(私をみる私)を見出すのである。この私の私ははてしなく後退するであろうが、私の実在は不動にとどまる。これがデカルトの言うcogitoの真髄である。この私は時間の中にはない。持続も連続もないのであり、その意味で不変であり、不滅であり、永遠である。かつ、唯一無二である。

この私はある種の直観であり、直知である。それ故に関係的な概念ではない。概念ではない故に、プラトンのいうイデアでもない。プラトンにとっても、魂はイデアそのものではなく、イデアを観照する認識者なのである。この私があるのは時間でも空間でもない故に、この世界意志の現象界に属してはいない。すでに根拠の原理によらない直知である故に、この世界から超越しているのである。私は私を発見することによって、すでに私の世界に帰還しているのである。私は私を無限に背進させていくことによって、ついには空なる私に至り(仏教で言う<心の完全につきた状態>)、ニルヴァーナに至るであろう。

おわりに、この世界における自我の使命について触れる。本来無時間な自我が時間性を帯びるのは、世界意志の創造した現象界において、生命体に用意された認識の道具の中に、なんらかの偶然によって自我が入りこむからである。この接触は、全宇宙そのものが無時間的に完成されたものである故に、そのどの断面においても起こりうる。この偶然的接点において、自我は時間を紡ぎだすのである。それならば、自我にとってすでに完成した宇宙において、時間はどのような意味を持つのであろうか。過去も未来もすでに決定的に存在しており、変えることは出来ないのであるから。自我のこの宇宙との接点は、たった一断面に限られている。認識者がサーチライトを当てるごとに、いわば宇宙は回転する。これが可能になるのは、自我が世界意志の創造した多次元的な宇宙とは本質をことにして、常に宇宙の一点の存在であるからだ。いわば自我は中心のない宇宙の中心となるのである。その中心から時間を生みだし、進展する宇宙像を創りだすのである。その限りにおいて、自我は時間・空間的表象界の創造者である。<世界は私の表象である>とはこの意味においてである。

(ここで時間が自我の創造物であるとする場合の難点についても、考察をくわえておく。自我がこの宇宙と接する点もしくは断面が、自我の恣意もしくは偶然であるとするならば、何故に自我の発生は生命体の一定の時点でなければならないのか。たいていの人間にとって自我に目覚めるのは幼少年期であるが、それが中年期や、老年期であっても良いはずではないか。何故に知能の発展に影響されるのか。そもそも自我のこの宇宙との接触において時間が発生するのであるから、自我に目覚めるまでは時間は存在しなくてよいのではないか。時間が自我の産物であるとすると、ほかにも途方もない不合理が生じはしまいか。これらの難点は、自我が本来<空>であって、実のところ本質において意識ですらないという、形而上学的な本体論からして解決できるであろう。自我は意識において発現するが、本質において意識そのものではないのである。このことを観想において発見したのは釈迦である。時間もまた意識において発現する。この時間の中に自我もとらわれるのである。自我は時間において自己自身に目覚めるのであるが、ここにおいて自我は時間的自我と非時間的自我とに分裂する。身体的自我は時間的産物であり、反省的自我あるいは純粋自我は時間性の中にはない。自我がまずおのれを見いだすのは、身体的自我においてなのである。意識が発生する条件は身体によって決定されている。これが時間的・身体的に決定された自我の目覚めである。この身体的自我(アートマン)を超え、純粋自我に達した自我は、もはやこの宇宙の時点もしくは断面を超えているのであるから、この宇宙と自由自在に接触できるであろう。釈迦のような聖人にとっては、過去も未来も現在もないのである。すべて完成された宇宙がそこにあるだけである。)

この創造された表象世界において、自我の宇宙的使命が果たされる。自我はこの世界、この宇宙に対して、なんらかの善悪判断を下すのである。宇宙意志が自我のまなことなったことの必然的意味は、それ以外にはないであろう。自我はこの宇宙のモニターとして、この宇宙の出来具合のよしあしを判断するのである。それ以外に知的生命体の、この宇宙での存在の意味はないのである。もし神があって、この宇宙を創造し、この宇宙のすべてを知っているならば、なにゆえにこの宇宙に知性を与える必要があるだろうか。知性がこの宇宙に存在するということは、その神もまた知性を必要としているからだといえよう。単なる知性は盲目であるが、そこに自我が宿ることによって意識が発生し、世界意志自体の自己認識が可能となるのである。その意味では自我の世界認識は、世界意志の代理人として、自己自身の創造物を点検することにほかならない。その結果、意志の肯定ないし否定の判断が下され、自我自身の進退もまた、それに応じて決断されなければならない。どちらの決断を下すにせよ、自我には己自身の還るべき世界があるのであり、その確信によって、この世界の生死を超えることができるのである。 |

|

|

| 2019年12月3日(火) |

| 理性判断と無意識 |

|

|

|

理性は通常、意識的人格の知的能力であるとされる。判断力のあるなしというのは、ふつう自覚しているかどうかという意味で、区別される。まともな意識を持たないものは、判断力がないものとされ、責任能力をまぬがれるのである。判断は自己の行為に対して分別がある(vernuenftig)ということであり、この分別の能力が理性(Vernunft)なのである。したがって理性的判断もしくは合理的判断はつねに意識的行為であるとされる。

判断はたしかに意識的行為である。あるいは意識的行為に至る心的決断である。このことに異論は無いが、行為自体は必ずしも理性的とばかりはいえないのである。ある行為を判断しておこなうよりも、むしろほとんど無意識にことをなしていることが多いであろう。判断が意識的行為であるならば、それらはもはや通常の意味での判断とはいえないであろう。それならば、それらの行為はどのような動機にもとづいているのか。基本的に無意識の行為は衝動的であるといえる。なんらかの衝迫が心内に感じられ、それに迫られていつの間にかなんらかの行為をおこなっている。それは生理的な欲求において顕著であり、あるいはなんらかの心理的圧迫が、思わぬ行為へと至らせるのである。この無意識的衝動または心理的圧迫を動機とする行為は、それらが意識的判断もしくは決断となって現われる時には、単なる理性的判断や行為ではなく、ある必然性をともなう盲目的力の発現であり、それを運命と呼んでもよいくらいである。

運命は盲目的で闇雲である。それは盲目的意志に従うことであるから。それに対して理性判断は、意識の領域においてはほとんど無力であるといってよい。ふつう理性判断と呼んでいるものも、すなわち分別があるということは、基本的に利害判断にもとづいており、不安や恐れや損得勘定が、衝動に対する反対動機となって、行為の発現をせき止めるのである。すなわち意志をもって意志を制するのである。例外的に道徳的信条や、権威に対する畏怖などが、すなわち超自我と称されるものが、理性の代わりを務めることがあろう。いずれにしても、理性の働きそのものは、いわゆる善悪に対しては中立的であり、それは自然界全般を見渡してもいえることである。

そもそも理性の働きは意識界に限られるものなのか、このことを考察する。西洋哲学の合理主義は、基本的に理性を意識と同一視しており、意識的であることは同時に理性的なのである。非理性的にふるまうことは、意識に欠陥があるということになる。あるいは非理性的であることは無意識であることであり、嫌悪すべき状態である。プラトンのイデア界も、理性的意識によってのみとらえられるのであり、シャーマンのトランスのようなものではない。しかしながら、イデア界であれ理性界(叡知界)であれ、それが単なる純粋概念や論理学の世界であるならば、意識などはまったく不要なのであり、それが人間の意識的理性によってとらえられるからと言って、それら自体が意識である必然性はないのである。三一体の理論においては、意識の発現は自我と結びついており、自我に固有のあり方なのである。そもそも意識・自己意識そのものが自我なのであるから。この立場から、理性の無意識界におけるありかたを考えてみる。

世界意志と理性界(イデア)の接触により、なんらかの宇宙が発生する。宇宙はさまざまな条件・形・法則において、さまざまな現われ方をするであろう。それらの宇宙創造はまったくの偶然であり、確率的であり、それが無慮無数、限りなく発生するが故に、この宇宙のように整然とした物質宇宙も生まれうるのである。そこに自我(意識)が参入しなければ、全宇宙はまったくの無意識の世界であり、無意識のプロセスである。当然ながら、理性はこの無意識界においてこそ本領を発揮している。意識が関与する部分は限りなく少ないであろう。意識的存在は、全宇宙において限りなくまれなのである。世界意志・理性・自我の三者が作る宇宙は、むしろ例外なのかもしれない。

理性が世界意志と同様、本質において無意識であるのならば、人間理性も本来、無意識の働きであるといえる。実際、理性的・意識的に判断したとしても、その判断が意識において現われるのは、脳において判断がおこなわれるのとは、常にわずかながら遅れるタイム・ラッグがあるのである。つまり、意識は実際の判断の後づけにすぎないのである。意識は単なるモニター作用であり、場合によってはフィードバックを送る役割をになうにすぎない。理性的判断なるものも、実は無意識の判断なのである。

理性が無意識の働きであるならば、そもそも人間が考えるとは、いかなるプロセスなのか。考えたり書いたりすることを、細かく意識することはそもそも不可能なのである。いつの間にかこう考え、こう書いている。それが人間の思考の実態であろう。算術や楽器の演奏などでは、このことはさらに明らかである。意識的に考えなくてもできるばかりか、むしろ意識が邪魔だてしたりさえする。意識に浮かんだ段階以前に、思考はすでに成り立っているのである(*)。これが理性の働きの基本的あり方である。あるいは理性を道具として駆使する、世界意志の根本のあり方である。

(*)思考は音楽の演奏に似ている。譜面に当たるのが言語である。とりわけ文字を読むことにおいて、このことは顕著である。文字を目にすると同時に、音声化、または頭の中での音読が起こり、それに応じて意味の流れが生まれる。このプロセスはほとんど無意識であるが、外国語の場合にはこれが意識に現われやすい。読むとは言葉の譜面を演奏することであると言ってもよかろう。思考そのものは一つの流れなのであり、その流れ自体は意識されない。結果としての形が反芻されるのである。このことは、言語以前の思考が前提されるのであり、言語は単に思考の道具に過ぎないのである。すなわち言語は音楽での譜面や楽器に当たるのであり、演奏そのもの、すなわち思考は両者とは別物である。。

この意志・理性はすでに盲目ではない。表象界以前において、世界を創造したのは、この両者の働きであり、それは普通にいう認識とは異なる、ある種の概念的認識の世界なのである。それはコンピューターの機械的プロセスに似ていよう。宇宙が量子コンピューターであると言われるのもこの意味である。世界意志は理性の概念図(イデア)に従って、世界を無意識に構成してゆく。水が高きから低きに流れるのは、水の意志するところではないのである。意志そのものは、みずからに法則性を与えることは出来ないからである。理性もまた、みずから世界を創造する力に欠けており、ただ概念を提示するに過ぎないのである。

このような意志・理性がまた、生命体としての人間の本質をなすのであってみれば、人間は基本的に無意識によって支配された存在であると言うことが出来る。この点においては、他の動物や植物となんの違いもないのである。もし人間が理性において、他の生物と異なるというのならば、その理性もまた無意識の理性でなければならない。それは人間にとって、どのような理性であるか。人間が理性的に反省するというのは、実のところなんらかの無意識からの指導なのである。たいていの人間の行動は、すでに述べたように、衝動的本能的動機にもとづいており、その点では盲目的に近い。その行為の判断もしくは決断の瞬間に、なんらかの躊躇が意識の奥に生じることがある。それが無意識の理性からの譴責のかすかなサインであると言ってよいだろう。それに対して反撥するか従うかは、それをどのようなものとして解釈するかによる。それは善悪の判断の場合もあり、利害の判断の場合もある。なんらかの迷いにおいて、その無意識の<理性の声>は、賢者を導きもするだろうし、愚者を反撥させ、失敗や悪くすると破滅に陥らせるであろう。明智光秀は本能寺襲撃のまえに、三度おみくじを引き、三度凶と出たが、あえて吉が出るまで引きつづけたという。

こうして世界の本質が、ヘーゲルとはまた別の意味において、意志・理性によって支配されているならば、運命や宿命と呼ばれるものの本質も見えてこよう。ある衝動が生じて、すぐさま行為となって発現しようとする時、その意志の盲目的衝動をチェックするものとして、別の理性的意志が働くのである。このプロセス自体も無意識であるが、それが意識に反映されるときに、いわゆる予兆のような運命の警告を聞くのである。しかしこの理性の声はかすかであり、圧倒的に強力な盲目の意志の動機によって無視されるならば、失敗と破滅におちいってゆくのである。あるいは理性の声が強力に働く場合には、賢者の場合がそうであるが、<天命>を知って、無難な人生を歩むことになる。

以前に人格を論じた際に、<影の人格shadow personality>にふれておいた。これをthird personと呼ぶ人もいるが、どちらにせよ、ここでの無意識界における理性的人格を意味している。表面的な理性的人格は、基本的に無力であり、欲望や目的に奉仕する単なる意志の道具に過ぎない。それ故に、善悪、利害、いずれの場合にも、単なる狡知となって働くのであり、それが理性的人格に対する、非情とか無慈悲とかの、ネガティヴな評価を生むのである。すなわち理性や理知に基づく人格は、基本的に功利主義的である。功利主義とは、合理的判断に基づく行為の基準にほかならないからである。この功利的・合理的人格に対して、無意識界の影の理性的人格は、いくつかの点で優位にたっている。ひとつには、表面的人格が、単に個の理性、すなわち単なる頭の良さにもとづいているのに対して、<影の人格>は、基本的に世界の根本の理性に結びついており、はるかに広い視野の持ち主であるからだ。ストアが世界理性と呼ぶものも、具体的にはそれを体現した、この無意識界の理性的人格のほかにはないであろう。さらにまた、表面の意識的人格とは異なり、まさに無意識界の人格である故に、意識的人格の入りこめない無意識界の深層にまで、この影の人格はその情報網を広げているのである。その際、個の意志の範囲にとどまる意識的人格とは異なり、世界意志そのものの本質的領域にはるかに近いところにいる影の人格は、本来個よりも類の意志に奉仕するのであり、類的意志の立場から、個の意志を譴責することになる。すなわち、個の意志を類的意志との連関において導こうとするのが、無意識の理性的人格の<声>なのである。それゆえに無意識界の理性的人格は、功利主義的ではなく、類的すなわち<天の声>となって現われるのである。

いわゆる個人的守護神や守護霊といったものは、たしかに現世利益をもたらすものもあるが、それに対する不安や反撥が示すように、基本的に影の人格はGewissen(良識)を具現しているのである。たいていの宗教においては善なる神として発現する。この神に無条件に従うならば、類的生活すなわち社会生活において無難な生き方ができ、個の意志の盲目的衝動を抑えて、温和な心境に至れるわけである。この限りでは、宗教は一種の生きる智慧である。

意識的人格と影の人格との調和、すなわち意識界と無意識界との調和は、しかし宗教に限られるものではなく、常日頃、あらゆる行為において生じうる問題である。人間は基本的に孤独ではありえない。いかに孤独な境涯におかれても、人格は常に二重もしくは多重なのである。意識的人格は、無意識の人格と語り、あるいは語りかけられる。そして常に正しいのは、無意識の人格である。意識的人格は、意識の名にもかかわらず、その行為においては、たいてい衝動的、非理性的であり、理性的である場合も功利的、利己的である。もし意識的人格が正しいことをするならば、それは無意識においても正しいからである。意識と無意識の調和が、世界理性に従うことであり、天命を知ることであり、<道>を知ることである。 |

|

|

| 2019年11月20日(水) |

| 神観念の発生 |

|

|

|

(1) 神観念の発生

人間と自然界の関係は、生命体全体としての生命界との関係と、地球および宇宙との無機的自然に対する関係との、二重の環境において成立している。無機界と有機界とは、自然界の四つの力という共通の物質原理によって貫かれてはいるが、生命現象は無機界と有機界とにまたがる物質の総合的・統一的反応の連鎖にもとづいており、独特の法則性を持った現象である。生命現象の特徴は、その環境における独立性である。一つの閉鎖的システムとして、エネルギーの代謝を行い、再生産をおこなう。その個としてのシステムのあり方を適切に表わす言葉は、〈意志〉であろう。生命はあたかも個別の意志を持つかのようにふるまうのである。人間は自らの意志を意識することができる。それによって、生命が意欲そのものであり、意欲によって動くものであることを知る。行為とは意志の行使であり、意志とは意欲そのものであることを知る。そこに判断がともなうかどうかは、すなわち意識的な行為であるかどうかは、二次的な事柄である。このようにして、生命体は自己の本質が意志・意欲であることを、本能的に知っているのである。

動物は自然界の出来事を、それが無機的な現象であっても、この<意志>によってある程度読み取ることが出来る。季節の変化、気象の変動、天変地異などを、この<自然における意志>を通じて、ある程度知ることが出来るのである。乾季と雨季の交替、オアシスのありかなどを、本能的に感知するのである。自然界に通有するある法則性が、かりに無機的現象であっても、動物の意志につたわってくるのである。これはある意味で、動物の自然的・無意識的<宗教>であるといえるかもしれない。その本能が人間の意識的意志にまで高まれば、本来の宗教、さらには神観念が生まれるであろう。

ラスコーの洞窟絵などに見られる、呪術的な狩の絵は、生命体同士の間でまず当然生まれる共通の意志の働きによる、願望の充足の信念の表われである。実際それはある程度有効であったろう。意志の強く働くところには、五感以外の無意識界の知覚が同時に働くからである。対象が生き物であるならば、なおさら効果的であったろう。この同じ発想が、自然界の無機的現象に対しても向けられていく。雨乞いが典型的である。それがどこまで有効であったか、動物が気象を敏感に感じる程度には、それは効果があったかもしれない。雨季に雨乞いすればまず当たるであろうし、乾季と分かっていて、むりに雨乞いすることはなかったであろう。降るべき時に降らなければ、雨乞いは重要であったが、よほどの異常気象でなければいずれは降ったはずである。そのようにして雨乞いの出来るシャーマンは、社会の支配者となる。

マヤのツィツェンイッツァにおいては、雨乞いの儀式は子供の生け贄をともなった。セノーテという地下の水源が枯れ出したとき、この水力社会は崩壊したのであるが、祭司王は雨乞いの特殊能力をもつものとされ、雨の神に生け贄を捧げて、雨が降るかぎりは権力を維持できたのである。インカでも、天体の運行をたすけるために、少年少女を生け贄に捧げた。このような血なまぐさい儀式をともなわなかったとしても、たいていの古代民族は、自然現象を神格化して、なんらかの崇拝や儀式をおこなった。自然における意志は、人間の意志とさして違わないものと想像されたのである。人間が計画的に行動したり、あるいは嘆願や贈与や脅しによって、相手の意志を懐柔したり屈服させるように、自然も同じような意志を持ち、人間の意志がそのまま通じるものとしたのである。これが自然宗教および自然神の本質である。

自然は本質的に、人間や生命に対して無関心である。このことを古代人ははっきりと理解できなかったのである。地球史において明らかなように、生命は何度も自然の無機的現象によって、絶滅をくりかえしている。たしかに無機的自然は、ある好条件において、有機物から生命を生み出したが、それは非常に確率の低い偶然であった。一たび生まれた生命は、非常な繁殖力を持ったのであるが、ある時は地球のプレート運動により、ある時は、なんらかの原因による気候変動により、あるいは小惑星の衝突により、種の大量の絶滅に至ったのである。あるいは生命自体がみずからの活動により環境を激変させ、みずからの危機を招いたこともあったであろう。生命体は非情に微妙なバランスの上に共存しているからである。基本的に無機的自然と生命界との関係は一方的であり、生命はひたすら無機的自然の変動に適応することによってのみ、あるいは適応できたもののみが、存続したのである。このような自然の本質が明らかになるにつれて、当然自然神の崇拝は廃れてゆく。ただ自然に対する驚異の思いと畏怖のみが残るのである。

自然における意志が、もはや人間の意のままにならないことが分かると、人間の支配欲はまさに意志の通じる存在へと向かっていく。一つは動物界であり、また一つは祖霊の世界であり、さらにそれらの信仰と結びついた人格神の世界である。動物を神として崇め、祭ることは、生命体としての人間にかなっている。彼らは、雷や天体よりも、はるかに理解しやすい存在であるからだ。アイヌは熊を神として祭り、殺す時、儀式をおこなってあの世へ返す。また肉となって戻ってくれるように祈願するのである。熊にとってはよい迷惑だが、マヤやインカの生け贄よりはましであろう。アメリカのインディアンは、動物を殺して食べるとき、その魂やその動物の能力をも取りこむものと考えている。古代オリエントやエジプトにおいて、神々や神人王が、動物の姿でイメージされるのも、動物の特殊な力への信仰であった。生命に対するある種の敬意であるといえるかもしれない。しかしなんといっても、人間が生命界に王者たる以上、動物神は呪術的信仰以外の何ものでもないであろう。スポーツ団体が、動物の名を名のるのと、基本的には同様である。

祖霊崇拝が生じるには、すでに霊魂観が成立していなければならない。その起源はシャマニズムにある。シャーマンは夢や幻覚の中で、動物の霊や死者の霊と交渉し、なんらかの通常では得られない情報を引き出す。そこからアニミズムやアニマティズムも生まれてくるであろうが、神観念として決定的なのは死者の霊である。動物霊やマナのような異質な、茫漠としたものではなく、具体的な人格を持った霊が、もっとも接しやすかったであろう。肉体を持たない死者が現われてくるからには、肉体の他に、肉体を離れても存在する、なんらかの人格的存在がなければならない。それが魂の信仰の起源である。しかもシャーマンにとっては、死者の霊は通常では得られない知識の源なのであるから、生者よりもすぐれた存在なのである。それを神と呼ばずしてなんと呼ぼう。こうして親や祖先の霊は、シャーマンの中で神格化されていく。この神格化された人格的神が、自然神と結びつき、たいていの自然宗教では、動物神から人間的神に移行していくであろう。動物神の段階はトーテミズムや、古代エジプトや、マヤ・インカ・アステカなどであり、すでに未開民族に見られる祖霊崇拝からは、カルチャー・ヒーローなどの神が生まれる。古代メソポタミア、ギリシャ、ローマでは、自然神はすでに人格的であり、古代中国・日本でも天地の神は人格化されている。

自然現象はさまざまであるから、さまざまな人格神が生まれる。アニミズムと結びつけば、八百万の神となる。インドや日本の神がそれであり、弁財天などは両国に共通している。自然における意志と人間の意志とが、ある種の同一性において共感されれば、そこにアニミズムや、アニマティズムが生じるであろう。植物や石にさえ、その共感は及ぼされるのである。植物の生命力は、人間のそれと同一視され、地母神の信仰となり、田の神となり、水の神となる。山はその崇高な巨大さにおいて、人間の権力意志と共通し、神の権威を与えられる。神々はオリンポスのような山に住むのである。自然に対する畏怖が、神とその聖域とを生みだす。聖なるもの、あるいは聖なる感情とは、自然の威力に対する恐れや、願いやらの入り混じった、無力感から発した、個の意志の自然における意志への服従なのである。それが基本的に無意識界から発するものであるだけに、それだけに強力な、圧倒的な、恐怖もしくは畏怖を生みだすのである。

この恐怖の対象としての神をある程度緩和してくれるものが、人格神としての神であったろう。少なくとも、人間同士であるならば、意志が通じやすいのである。しかし自然神としての、畏怖と崇拝と嘆願の対象であることに変わりはなく、聖なる畏怖があくまでも残ることになる。個の意志を超越していることに違いはないからである。こうした自然界と密接に結びついた神観念から、自然および人間をも超越した神の観念が発達してくる。すなわち唯一神の観念である。この唯一神は、抽象的ではあっても、基本的に人格的である。アフラマズダがその嚆矢であるとされる。都市文明が起こり、支配・被支配の関係が人類社会の基本となってくると、その社会関係が、当然神々の世界にも反映されることになる。支配者にとっては、神々が乱立していては困るのである。初めはゼウスのような主神から始まったであろう。人間社会のヒエラルヒーが、神界にも応用される。支配者は神界と結びつく存在であるとされ、人間界に権威をふるう資格を与えられる。エジプトやインカの王やローマ皇帝の神格化、日本の天孫降臨などが、みなその例である。

さらに神々の整理が進むと、唯一神が生まれる。アフラマズダは宇宙の創造神であり、〈善〉なる神である。善の観念を持つのは人間だけであるから、典型的な人格神であると言える。自然そのものは本来、善でも悪でもない。地震や津波は、人間界の善悪を超えているのである。それに対して、アウシュビッツや原爆は、どう弁護しようと、人間的には<悪>であるほかはない。アフラマズダは二重の原理であり、〈悪〉をなすのはアーリマンであるとされ、それとの闘争において、アフラマズダが勝利する。それがこの宇宙であり、世界である。ここにもろもろの悪に勝つ、善なる神の観念が生まれるのである。この善なる神は、基本的に唯一神である。

ユダヤでは、この唯一神は民族の神として生まれる。民族を救済することが、この神の唯一の善なのであり、民族の福祉の範囲を出でないのである。たとえその神が世界を創造するにせよ、世界はユダヤ民族のために創造されたのである。同じことはたいていの民族の神についても言える。日本のアマテラスもまた、民族以外に関心をもっていない。天皇を守るための神にすぎないのである。日本神話では、まだヒエラルヒーとしての神々であるが、唯一神がこの宇宙、この世界を創造するならば、世界は単に一民族のものではないという発想が生まれることであろう。ストアもすでにその発想をいだいていたが、決定的なのはイエスの登場であった。シャーマン的素質のあったイエスは、この神と語らったのであるが、神がこの世界からの救済の原理であることを、明瞭に自覚したのであった。唯一神と個人とが、これほど密接に接することは、かつてなかったであろう(モーセもまた親密に神と語らったが、民族の代表としての立場であった)。彼自身もまた神とされたのもその故である。

神と語るということは、神が人格神でなければ不可能であるが、宗教体験は基本的にこの〈神現象〉から生じるであろう。この神現象あるいは神体験は、基本的に人間的現象であって、人間の本質を探究しなければ、そのミステリーを明かすことは出来ないであろう。人間自身が、実のところ超自然的存在なのである。そのことを探究するには、無意識界の深奥へと迫るほかはない。これは人間精神にとっては非常にあやういことであるのは、ユングでさえ発狂寸前まで行ったことでも知られる。それには釈迦のとったような、段階的な修行が必要なのである。ここでは、単なる理論にとどめるほかはない。

(2) 類的意志としての神

祖霊はすでに部族や家族の神である。それ以前においても、トーテミズムは集団ごとの動物神であり、アニミズムにおいても、地母神は農業集団共通の呪術的儀式であった。ギリシャの自然神においても、各ポリスはその守護神を有していた。ホメロスにおいては、神々はギリシャ方とトロイア方とに別れて、神戦をおこなっている。あらゆる神は、その起源においては、集団の神であった。シャーマンのみは、一見例外のように思われるが、シャマニズムの研究が明らかにしているように、シャーマンは社会集団が生み出し、育成するのである。ある集団で特別な素質をもったものが見いだされると、それがシャーマン候補者として、集団の見守りの中で、特殊な能力を発揮するようになる。シャーマンは一種の仲介者であり、その交渉する祖霊や動物霊や、その他の異様な存在は、その集団の神々でもあるのだ。

あらゆる神が、その起源において集団の神であるということは、神の本質についてのある洞察を与える。なにゆえ集団は神を必要とするのであるか。それは人間自身が、まだ個としては未分化であり、集団的存在としての生存のあり方しかもたなかったことが、その根底にあろう。集団がさまざまな理由で不安定化するとき、その集団の統一を保つためには、もちろん支配者が出現して、その権力と権威によって、集団を統一すればよいわけであるが、必ずしもそれはうまく行かない。支配者もまたただの人間であって、死すべき存在としての弱さを持ち、つねにライヴァルの台頭を懼れねばならない。何よりも自然界の現象に対する対処において、その実力が試されるからである。集団の意志を一人の支配者や支配層に集中することは、そう容易いことではないのである。そこに神観念が生まれてくる必然性がある。

社会集団という類的意志の産物をうまく支配するためには、まさにその類的意志に頼ることが最善の策である。それには人間の意志を超えた、なんらかの存在の意志を、集団の意志と一致させることによって、単なる個の意志以上のものが発現されることになる。それを神観念における全体への意志と呼んでよかろう。トーテミズムにおける集団的意志の発揚、守護神のもとでの集団精神の鼓舞、祖霊の名にかけての家族的、部族的、民族的犠牲、神としての天皇の名における集団自決や玉砕、神格化された指導者の下での聖戦、などなど、まさに神としての類的意志が、人類史を牛耳ってきたのである。

これらの神、もしくは神々は、それらが類的意志であることによって、もはや単なる観念を超えている。意志こそはこの世界の実在の本質であるからだ。人類は単に類的意志のくぐつにすぎないのである。そのことを素朴な信念としているのがユダヤ教である。類的意志そのものであるヤハウェの〈約束〉がユダヤ民族を結束させ、数千年にわたって、民族的アイデンティティを保たせたのである。しかし、このことはユダヤ教に限らない。あらゆる神、あらゆる宗教は多かれ少なかれ、類的意志の産物なのである。類的意志は根本的に無意識界の絶大な力である。個の意志は、ただただその前にひれ伏すほかはない。個人の意志が未分化であった時代には、そのことはたいした問題ではなかったであろう。マヤやインカでは、生け贄にされるものは、それを栄光と感じたかもしれない。今日でも祖国や神のために、命を惜しまないものは多いであろう。全体への意志の前では、個は無化され、全体との一致における陶酔において、嬉々として死におもむくことは、たびたび論じた。神の信仰も、起源においては、同様であったろう。

こうした類的意志としての神観念において、個の意識の目醒めにおいて、革新をもたらしたのが、釈迦であり、イエスであり、あるいは宗教ではないが、ソクラテス=プラトンである。これらの人物に共通しているのは、この世界からの個の魂の救済の願望である。釈迦においては神々は理想化された人間であり、その神々でさえも羨む心の平安を達成するのが、個人としての人間の行うべきこの世界での生き方である。イエスにおいては、神は親しく語りかけることの出来る存在であり、個々の魂をこの世から救済する原理なのである。ソクラテス=プラトンにおいては、知的に探究されたイデア界を、神々と共にながめることが、魂のこの世からの救済なのである。仏教もキリスト教も、教団としては類的意志の逆襲により変質し、ほぼ従来の神観念に戻ってしまっているが、個人の魂の救済という、その本質までは失っていないであろう。

本来、類的意志の産物である神を、個の魂の救済の対象とすることは、ある種の矛盾ではある。個の運命は、集団の運命のまえには、二の次であり、場合によっては犠牲にされる。それゆえに、イエスは人類の罪をになって、犠牲にされたという観念が生まれるのである。類的意志は同時に生への意志であるから、本来現世的であり、ヤハウェがこの世をよしと見、産めよ殖やせよと宣言したのも、いかにも生への意志の肯定そのものである。本来神はペシミストではないのである。ペシミズムにおちいるのは、人間だけである。こうした楽天的神は、天上に極楽や天国を用意していてくれる。そこにいたる条件として、さまざまな義務や戒律や服従や犠牲やを課するのである。それが類的意志に対する個人の従属の、約束された報酬である。

類的意志は、場合によっては、たしかにそれに従順なものに対して、現世的利益を与える。集団の運命の中での、いわば駒として、個人の運命をあやつるからである。英雄の運命に、それを典型的に見ることができる。ナポレオンの興隆と没落、個の運命を絵に描いたようであるが、全体的運命がナポレオンを必要とし、ついで不要としたのである。民衆の宗教や神は、この現世利益に特化している。神道などはその典型である。それらは類的意志のオプティミズムが生みだすのである。

個の意識の分化が進み、自我が反省的になるにつれて、こうした神々のオプティミズムは否定されていく。場合によっては無神論に傾くのであるが、無神論については、また特別な考察が必要である。神々のオプティミズム、それはすなわち現世利益の願望の発現にほかならないが、現実においてそれが無力な願望であり、神々自身が現世において無力であることが明らかになると、そこに現世否定的な遁世の宗教が発生する。それが楽天的なブラフマニズムに対するジャイナ教や仏教の立場であり、ユダヤ主義に対する、イエスの立場である。神あるいは超越的存在は、この世からの救済の原理となるのである。ペシミズムの神は、基本的にこの世界と対立し、かりに創造神であっても、この世を楽園としたわけではない。楽園はこの世とは別にあるのである。古代人は、死後の世界において、基本的にこの世と同じ生活が送れるものとした。ただ単に死を境にして次元が異なるだけである。死後の世界は特に悪いわけでも、良いわけでもない。だから、この世界のものであれ人であれ、王者はすべてあの世へもっていこうとしたのである。それに対して、ペシミズムの神は、悩める個人の神であり、それ故によりよい世界への希望でなければならない。同じ天国や極楽であっても、それらはこの世での苦悩の代償なのであり、もはや苦のない世界への超越なのである。その点で、類的意志の超克の、契機ともなりうるのである。 |

|

|

| 2019年11月13日(水) |

| 三一体としての宇宙構造 |

|

|

|

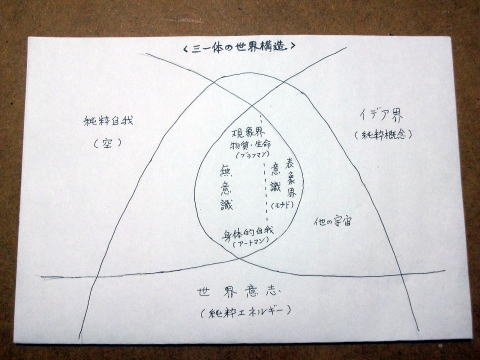

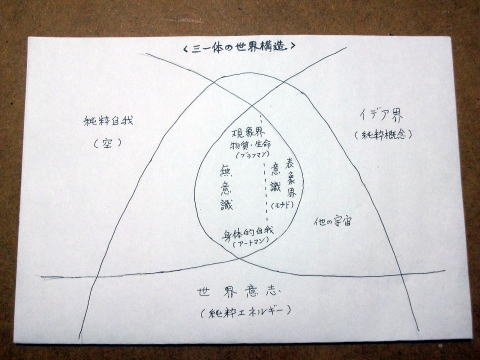

形而上学的な宇宙構造を図で表わすことは、はなはだ困難である。それぞれの原理が次元を超越しており、それを空間次元で表わすことは、大いに誤解を招きやすいからである。宇宙そのものが閉ざされているか、開かれているかといった問題なども、単に次元として発現している宇宙での問題であって、それを形而上学的本体について言うことは出来ないのである。それにもかかわらず、思想を図式化することは、全体の見通しを与え、思わぬ見落としに気づかせる補助ともなるであろう。そこであえて試みてみる。

おおまかなコンセプトとして、三一体のそれぞれは、放物線の領域として描くのが無難であろう。領域自体にはっきりした概念を持つことは出来ないのである。中心となるのは世界意志であるが、それをあたかも太陽系のように見なし、そこにイデア界と純粋自我とが、彗星のように参入すると考える。この三者の作る領域が、この一つの構成された宇宙なのである。

この宇宙は個物の世界であり、主観的要素と、客観的要素とからなる。客観的要素が意識化されると、そこにいわゆる現象界・表象界が生まれる。それ以前の段階では、宇宙のプロセスはすべて無意識であり、機械的・段階的に進む。身体はこの両者にまたがっており、この宇宙のいわば小モデルとなっている。

世界意志は純粋エネルギーとでも言うべきであろう。宇宙創造の根底にある無限の、盲目の力である。その創造を触発するのが設計図としてのイデアであり、個別化の根底としての自我である。世界意志はまず物質として発現する。物質とはdas Wirken ueberhauptすなわち最も抽象的な意味での作用一般であり、これの個別化した形が、いわゆる物体Koerperである。ショーペンハウアーによれば、物質は同時に因果性そのものなのである。仏教でいえば、世界生成の原理としての因縁(カルマ)に当たる。

現代物理学では、宇宙の大部分の物質を占めるのは、ダークエネルギーとダークマターであり、これの正体については単に宇宙の大規模な現象に<作用>しているとしか言いえないであろう。現象としてはっきりとらえられる物質(クオークや素粒子)はわずか5%たらずであり、これが個物の世界を形成している。この宇宙は、インフレーションやビッグバンといった爆発的な発生の仕方をしたものとされる。そうした宇宙が無慮無数発生したのであり、このとてつもない宇宙の氾濫の中で、この銀河系の属する宇宙は比較的まともに構成された宇宙であり、物質や生命や知性が発生できたのである。盲目的な宇宙意志が生みだす宇宙は、それ自体では何の目的も理想もないのであり、どのような宇宙が生まれるかは、イデア界との接触による単に確率的偶然にすぎないのである。この偶然的要素を決定するのが、イデア界さらには純粋自我との接点である。

イデア界は、プラトンのモデルに従って、純粋概念の世界としてよいであろう。数学者の中には、宇宙は純粋概念、すなわち数式だけで出来ていると考える人もいるようである。宇宙のすべての現象の根本は、数式で表わせるからである。しかしエネルギーを数式で表わせたとしても、ハードやソフトだけでコンピューターが機能するわけではなかろう。電源を入れなければ、この宇宙という量子コンピューターは動かないのである。イデア(純粋概念)はそれ自体では無力である。いかに概念で宇宙を構成しようと、それを現実化するには、世界意志のエネルギーが必要なのである。理念的なものは非現実であり、現実的なものは非理念的である。理念はいわば、ロバの鼻づらにぶら下げられた人参のように、意志の力を引き出すサインに過ぎない(このイメージをもっと高級なものにたとえれば、ブルクナーの交響曲第四番オリジナル版の第二楽章を聴いてみるとよいであろう)。

自我はこの宇宙の構成要素の中で、もっとも無力なもの、とるに足らないものと見なされがちである。その原因は、自我が身体という個物の中にのみ、意識的存在として現われるからである。しかも自我はそれ自身として現われるのではなく、かならず客体をともなって、それとの関係において意識されるからである。この個体性と相対性(すなわち世界内存在)が、自我の本質を見誤らせるのである。さらに、この個物の世界においては、自我はただちに発現するのではなく、たいていの個物、個としての生命体においては、自我は無意識の中に没入している。自我が単なる個物ではなく、真の意味で自我としての意識を獲得するのは、イデアの認識能力すなわち理性に到達できた段階においてである。これが反省的自我の段階である(パスカルの言う<考える葦>である)。それ以前の自我は、圧倒的に無意識によって支配された自我である(これを動物的・身体的自我と呼ぼう)。

個体的・相対的・無意識的自我が、意識的自我に達し、さらに自我の自我として反省的自我に達したとしても、それを漠然とした魂や霊魂や精神などという概念と区別しなければ、自我の本質は見えてこない。この区別が難しいのは、自我が身体において、かつ対象と切り離しがたく存在するからである。自我はその純粋な意識において、身体でも精神でも概念でもない。およそ生命体や物質や概念とは別の本質をもった存在なのである。それは古来、物質と精神(イデア)とが別のものとされたのと同様に、物質や精神に対して言いうることである。純粋自我の本質についてはすでに何度も考察したので、それを単に<空>であるというだけにとどめる。それは私が実在するのと、同等程度において<実在する空>なのである。

三一体の宇宙構造を、全体図として俯瞰することによって得られる新たな発見は、ひとつに通常外界と呼ばれるものが、実は全宇宙の内界をなしているものであるという、具体的な直観である。いわば通常の認識の立場が裏返しにされているのである。これはライプニッツのモナドロジーと似た発想であるが、ここでは表象としての宇宙全体をひとつのモナドと見ることになる。超越的であるとは、内在を外から俯瞰するまなこにほかならない。さらに今ひとつ気づかれるのは、現象界(*)と物質本体(物自体)との関係について、ある種のヒントが得られることである。物自体としての意志は、直接なんらかの因果関係によって、この表象界を生みだすわけではない。世界意志がイデア界とのコンタクトによって生み出した概念的宇宙構造は、そのまま宇宙意志と自我とのコンタクトにおいて、いわばコピーされるのである。プラトンはそれをイデアの影と呼んでいるが、基本的に実在が背景となっていることに違いはない。現象と実在は、素朴実在論者が信じるように、基本的になんらかの模写の関係になっているのであり、模写から実在を<復元>することは必ずしも困難ではないであろう。実のところ自然科学はそれをおこなっているのである。光や色彩から、光量子や波動に至るには、この模写もしくは反映の関係がなければ不可能なのである。この関係を、ゲーリンクやマールブランシュにならって、機会因(cause

occasionell)としてもよいであろう。ある光の波動が私の目に達するとき、神経細胞を経由して脳に達し、私の脳中にある色彩の表象が発現する。この色彩の表象と光の波動とはいかなる直接の因果関係もないのであるが、世界意志の現象であるという点において、両者は同一なのであり、同一の出来事の、概念界と意識界における異なった発現様式なのである(**)。

(*)現象は狭い意味では感性的認識を意味するが、広く表象の意味で用いる場合もある。概念は二次表象として扱うことができるので、純粋概念(イデア)でない限りは、広義の現象でもある。

(**)今日の<こころ>の理論においては、機能説というものがあり、脳の生理的働きおよび表象の因果的連関を共に機能と称し、脳とこころとが同一であることの根拠とするようである。この説に立てば、脳の生理的機能は、それ自体目に見ることができない概念であり、つまりだれも神経細胞そのものになるわけでなく、さらにいえば分子・原子のレベルまで詳細に見るわけではないのであり、目に見えない概念としてとらえているのである。他方表象の世界、すなわちクオリアと称される<直知>は、こころとして現われた世界であり、その表象間の関係,すなわち機能と称されるプロセスは見ることが出来るものである。見えないものが見えるものとして発現する。この関係が脳とこころが同一であることの根拠であるとされるのである。もしそうならば、見えないものが見えるものとなるこの関係は、もはや因果律に基づくものではなく、ショーペンハウアーが、この表象界を世界意志が<目に見えるものとなる(Sichtbarkeit)>と言ったことと同様に、形而上学的発想なのであるといってよかろう。

同じことは脳と意識の関係についてもいえるであろう。脳の中での脳細胞の化学的・電気的プロセスは、厳密に因果関係に従うが、それに並行して生じる知覚や意識は、それらのプロセスとは直接の因果関係はない。少なくとも、脳のプロセスという概念とのつながりを、具体的意識との間に考えることはできないのである。これが古来からの、肉体(物体)と意識(魂)の関係についてのアポリアであって、デカルトのような哲学者は、両者をまったく何の関係もないものとして切りはなしてしまった。にもかかわらず、脳の因果的プロセスと、意識の発現が同時的に並存していることは疑いなく、意識もまたそのプロセスの産物であると考えるのが、むしろ今日の常識であるといってよい。脳のある組織に影響を与えれば、意識もまた影響を受けるのであるから。問題はその関係がどのような関係であるかを、解明することである。自然科学や医学がそれをなしえないことは、それらの学術がよって立つ基本原理の制約によって明白である。意識は細胞そのものではなく、因果的原理によってはとらえられないからである。意識・自我は独自の表象界を生み出し、その生み出された表象そのもの(Vorstellung

an sich)は、いかにしても概念化できない。それを概念化するには関係的にとらえるしかなく、その時点ですでに表象は二次表象として、十全なる表象としての具体性を失っているからである。十全なる表象とは、ライプニッツにならって言えば、それ自体において自明なる、明晰判明な表象である。そこには表象間のいかなる関係的認識も必要ないのである。ゲーリンクやマールブランシュの<機会因>の考えは、本来肉体と魂の関係についての考察で生まれたものであるが、意識と脳の関係、というよりも同一の本質の異なった発現様式についてヒントを与えるであろう。

さらにこの図から気づかれることは、このようにして形成された宇宙が、ライプニッツのモナドロジーを連想させることである。ライプニッツのモナドは基本的に意識原子であり、どんなモナドにも最低の微小知覚が具わっている。そのかぎりでは意識界に属するものであり、生命体以外の天体の世界は完全な無意識界であるから、この宇宙全体をおおうものではなくなる。身体ひとつとってみても、身体を構成する原子・分子それぞれに意識があると考える必要はないであろう。意識は生命体の高度な組織において、はじめて発現の基礎をあたえられるのである。古代のインド哲学にならえば、身体的自我はアートマンであり、それは意識・無意識を問わず、身体のあらゆる機能におよぶ。その限りで、この現象界、すなわち物質と生命の宇宙の本質をなす原理である、ブラフマンと一致するとされるのである。

この図から読みとれる、もっと根本的な自我の問題がある。純粋自我すなわち純粋意識が現象界における存在とは異なった本質をもった存在であることは、意識そのものが物質やその他の表象のように関係的存在でないことから言いうることである。あらゆる表象の認識は、基本的に関係の認識である。ショーペンハウアーはそれを根拠の原理(Satz vom Grund)と呼んでいる。この根拠の原理でもって捉えられないものは、基本的に認識不可能なのである。根拠の原理は現象を説明しても、現象の本体(物自体)をとらえることはできない。意識自体である純粋自我もまた、この根拠の原理によっては捉えることができないのである。それ故に純粋自我は無根拠(Ungrund)である。無根拠であるが故に、表象界から見て<空>なのである。空なるが故に、現象界から超越しているのである。これが自我が三一体の一つとして、宇宙の根本要素であると主張しうる、唯一の論拠であると言ってよい。(ここでは純粋自我が不滅であるという純粋直観については触れないでおく。)

この図からみる自我のいま一つの問題点は、三一体として構成された宇宙は独我論の宇宙ではないかという批判であろう。たしかに無意識まで含めた一つのモナドとみなすことができるのであり、モナドはそれ自体で閉じた世界であり、それ以外の世界を知らないのである。しかしすでに三一体であることによって、自我は絶対の創造者ではなく、基本的に空であることによって無力であり、現象界に取り込まれていく存在であるとみなすことができよう。さらにライプニッツのモナドロジーがそうであるように、数限りない無数のモナドが形成され、その数だけの宇宙が存在することになろう。これは一見途方もない考えであるが、現代のパラレル宇宙論と比べても、決断するたびに分かれていく宇宙が考えられるならば、そちらの方が遙かに途方もない数の別宇宙を生みだすであろう。各モナドはそれぞれ孤独の宇宙に存在しているのであり、その限りでは、自我はこの唯一無二の宇宙のあるじなのである。

もし無数のモナドが、無数の自我が、それぞれの宇宙を構成するということが正しいならば、ライプニッツの場合と同じように、モナド間の調和の問題が生じるであろう。何故に私の宇宙はあなたの宇宙と調和できるのであるか。これについては、すでに答えは出ている。自我が、世界意志およびイデア界という共通の領域に参入する限りは、そこに同じ本質の生みだす宇宙が現われるのは、むしろ当然と言えるからである。これがたぶん、独我論のもっとも納得のいく解決であろう。

最後の問題点として、この世界・宇宙は、果たして三一体のままなのであろうかという、より究極を求めようとする疑問である。三一体といいながら、三者は別の本質をもっているのであるから、それらを超えた統一体、真の一者(Das Eine)は存在しないのだろうか。さらに言えば、人類ががあれほどとらわれている<神>は、この図のどこに位置するのか。こうした考察は、すでに理知のいとなみである形而上学を超えて、信仰の範囲に入っていくであろう。世界意志・イデア界・自我は、この現象界からなんらかの根拠によって経験的に帰納され、論理的に推論された本質であり、存在者である。単なる抽象物や想像や信仰の対象は、形而上学の扱うところではないのである。もしそれらが問題となるならば、現象界においてのほかにはないであろう。それ故に、神については神現象として別にあつかうのがよいであろう。実際、もっとも発展したヘブライ人の神にしても、ある種の現象としか解釈できないからである。これについては次回の考察とする。 |

|

|

| 2019年11月1日(金) |

| 心情の自由とニルヴァーナ |

|

|

|

生への意志の全否定の要求に対して、ある種の圧迫感や悲哀や、あるいはさらに抵抗感さえ生じるのはなぜであろうか。この心情の抵抗はどのようなものなのであるか。ニルヴァーナへと至る道が、心の自由を侵害するかのような、生への意志の訴えなのである。心は内的・外的なあらゆるストレスにさらされている。そうした内外の圧迫から逃れて、心身の自立的な状態へともたらそうとする意志が、自由への願いなのである。それは心の解放感、自由であるという心情において、もっともはっきりと表明される。その心情そのものは、生への意志のもっとも清潔な、純粋な快であると言ってよい。なんらのとらわれも、命令も、束縛もない、心の最大の広がりが、そこに痛いほどに感じられるのである。

‘あんなにも真心から

火のように

はやてのように

とらわれなく

生きたいものだ

あの山の奥に

消えていった

あの電光の

いのちのように’

――レーナウ

心情は人間の三層の人格において、調停的な役割を果たすと以前に論じた。ニルヴァーナへと至る道が、もし理性的人格の命令であるならば、それによって圧迫を受けた生への意志は、心情によってそれを訴えるであろう。自我が空へと向かっていくことは、肉体の欲望、とりわけ本能的欲望ばかりか、心情そのものをも見捨てていくことである。釈迦がニルヴァーナにおいて生じるとしている〈楽〉というものが、どのようなものであるにせよ、生への意志にともなう心情的快ではないであろう。そこに生まれる絶対的自由は、心情的自由とは異なったものなのであろう。その不安が心情の訴えとなるのであろう。

とはいえ、それは修行者にとっては、迷いにすぎないのかもしれない。心は所詮生への意志の産物であるから、心が生への意志を代表して、自己弁護をしているとも言えるのである。それがどんな堕落へと、欺瞞へと、おちいらせないとも限らないのである。

心は動揺し、ざわめき、護り難く、制し難い。英知ある人はこれを直くする――弓師が矢の弦を直くするように。

心は極めて見難く、極めて微妙であり、欲するがままにおもむく。英知ある人は心を守れかし。心を守ったならば、安楽をもたらす。

――「ダンマパダ」 3-33.36、中村元訳。

しかし、ここでも middle way の原則を適用しても良いであろう。心は自由を求めていることは確かなのであるから、その心情に免じて、ある程度の生への意志の要求に妥協することも許されるであろう。理性・英知の要求が心情に苦痛を与えるならば、それは苦を除くことにはならないのである。それは大人が子供の理不尽な要求を、笑って許すのと同じことかもしれない。いつか子供が賢くなることを願いつつ。

* * *

欲望そのものである資本主義経済・社会の中で生きることを余儀なくされている現代においては、釈迦の教えに従って生きることは、ことのほか困難である。根本において釈迦の教えの全否定が、この欲望の社会なのであるから。欲をなくしたら人間終わりであると誰もが言う。生活や人生のあらゆる面で欲を掻きたてられ、競争を煽られ、社会的成功の象徴である富を目指すよう(金持ち父さん、貧乏父さん)、国家ぐるみの勤労の強要によって(老人には働くしか能が無い)、人々は心身を圧迫されている。そこから外れたものは、敗者であり、落伍者であり、ホームレスである。そうした、現代ではネガティヴな人間の生き方をこそ、数千年前に釈迦は説いたからである。

さあ、この世の中を見よ。王者の車のように美麗である。愚者はそこに耽溺するが、心ある人はそれに執着しない。(171)

世の中は泡沫(うたかた)のごとしと見よ。世の中はかげろうのごとしと見よ。世の中をこのように観ずる人は、死王もかれを見ることがない。(170)

たとえ貨幣の雨を降らすとも、欲望の満足されることはない。「快楽の味は短くて苦痛である」と知るのが賢者である。(186)

罵らず、損わず、戒律に関しておのれを守り、食事に関して(適当な)量を知り、淋しいところにひとり臥し、座し、心に関することにつとめはげむ。――これがもろもろのブッダの教えである。(185)

われらは一物をも所有していない。大いに楽しく生きて行こう。光り輝く神々のように、喜びを食む者となろう。(200)

勝利からは怨みが起る。敗れた人は苦しんで臥す。勝敗をすてて、やすらぎに帰した人は、安らかに臥す。(201)

愛する人と会うな。愛しない人とも会うな。愛する人に会わないのは苦しい。また愛しない人に会うのも苦しい。(210)

それ故に愛する人をつくるな。愛する人を失うのはわざわいである。愛する人も憎む人もいない人々には、わずらいの絆(きずな)が存在しない。(211)

怒りを捨てよ。慢心を除き去れ。いかなる束縛をも超越せよ。名称と形態とにこだわらず、無一物となった者は、苦悩に追われることがない。(221)

出家の生活は困難であり、それを楽しむことは難しい。在家の生活も困難であり、家に住むのも難しい。心を同じくしない人々と共に住むのも難しい。(修行僧が何かを求めて)旅に出て行くと、苦しみに遇う。だから旅に出るな。また苦しみに遇うな。(302)

ひとり座し、ひとり臥し、ひとり歩み、なおざりになることなく、わが身をととのえて、林のなかでひとり楽しめ。(305)

この世の禍福いずれにも執着することなく、憂いなく、汚れなく、清らかな人、かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。(412)

曇りのない月のように、清く、澄み、濁りがなく、歓楽の生活の尽きた人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。(413)

前世の生涯を知り、また天上と地獄とを見、生存を亡ぼしつくすに至って、直観知を完成した聖者、完成すべきことをすべて完成した人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。

(以上は「ダンマパダ」中村元訳より)

このような生き方もしくは修行を現代においておこなうことは、限りなく困難であろう。幼児の頃からの、あらゆる教育のすべてを否定しなければならず、内面からも外部からも、途方もない抵抗を受けるであろうし、何よりもこの利益社会において、生活が立ち行かなくなる。今日、托鉢や乞食(こつじき)のような業は不可能であるし(法によって規制されている)、釈迦の教えに文字どおり従うならば、ホームレスになるほかはなく、しかも都会での生活以外不可能であるから、とても林間での修行というわけには行かないのである。結局、餓死することになろう(*)。それは釈迦の本来の教えではなかろう。

(*)先日、強力な台風が都を襲ったとき、行政の準備した避難所にホームレスたちが避難を求めたところ、すげなく拒否され、戸外で雨風をしのいだという。資本主義社会の<人道>の正体である。

若い頃の仏教修行は、社会環境が全くの逆境であるから、限りなく困難である。結局、何とかこの娑婆の世界の生活を乗り切って、定年になって年金生活を送れるようになって、はじめて釈迦の説くような修行の環境が、ある程度整うことになる。しかし、長年の心身の汚れによって、とてもではないが覚りの片鱗すら得られないであろう。しかも人生の先は見えているのである。そこに現代の仏教が葬式仏教となってしまった、根本の原因があろう。葬式もまた、この欲の世界では商売なのである。 |

|

|

| 2019年10月22日(火) |

| 知識欲について(補説) |

|

|

|

知識欲とはどのような欲であるのか。そのありどころを身体の中で探すと、どうやら腹部や胸のあたりにその欲動が動いており、身体的欲望であることが分かる。知りたいという欲望は、どのような対象であれ、生への意志の働きであり、それが知性を行動に駆り立てるのである。決して理性や知性そのものが、自律的に働くのではない。それが知識欲のやっかいな面である。たとえ真理の探求や科学的探究であっても、その根本には、生への意志の知識への欲動が働いているのであり、それは基本的に自己保存や種の存続の本能的欲求から出ているのである。

人間は知りたがる動物である、と天文学者の海部氏はいみじくも言う。動物的本性がそこに働いているのである。人間がこの地球上を支配するにつれて、この天地についての知識が、生存のためにどうしても必要になるのである。動物にとっては、せいぜい周辺のなわばりの知識で充分であったものが、人間はそのなわばりを天地にまで広げたのである。

万巻の書を読みたいという欲求は、この知識欲が観念的に肥大したものである。知ることが、必ずしも直接に生への意志に利するものではないとしても、知識を獲得し、蓄え、保持しておくことに、ある種の満足が生じるのである。書物が処分し難いものである理由も、ここにある。知識そのものに、愛着が生じてしまうのだ。本来真理や事実だけが有用な知識なのであるが、知識への執着だけが強まると、どのような知識であれ、たとえ無用な、それ自体では無価値な知識であっても、手放すことが困難になるのである。歴史に対する執着が、その最たるものである。歴史自体が過去への愛着と深く結びついているので、その知識のトリヴィアルさは、他に類を見ない(*)。

(*)先日、博物館で正倉院展を見てきたが、塵のような微細な残存物まで、細かく分類して保存しているのには、複雑な思いがした。歴史が聖なるものとなれば、屑までがありがたく思われるのであろうか。

「学を絶てば憂いなからん」と老子は言う。知識欲の貪婪さにとらえられた者には、身にしみる言葉であろう。また「学をなせば日に益(ま)し、道をなせば日に損ず」とも言う。知識欲にとりつかれれば、日に日に蔵書は益していく。無為自然の道に至るには、蔵書すなわち知識を減らさねばならない。なにが私にとって有用な知識であり、何がどうでもよいアジャホラであるか、この見極めが、同時に真理への道なのである。

知識は私になにをもたらすか。一つはこの宇宙、世界に対する客観的認識であり、それに対する思索である。自然科学は日進月歩であるために、知識の探究はせわしない。しかし本質的なところは、古来から今に至るまで、さして違ってはいないであろう。その本質の知識さえつかめていれば、今後宇宙のダーク・エネルギーや、ダーク・マターや、インフレーション=ビッグバン理論やヒモ理論や生命の起源などが、どのような帰趨を見せようと、古代以来の思想家がいだいた世界観で対処できないことはないであろう。人類史にいたっては、19世紀の進歩主義者が夢想したようには、科学技術によって人間の本性とそれにもとづく社会が、少しも進歩するわけではなく、かつてその巨大な土木技術にもかかわらず、ローマ帝国が滅びたように、現今の人類も、その情報革命を初めとした技術革新によっても、滅びを防ぐことはできまい。それで、これらの知識に対してはトリヴィアをさけ、概観にとどめ、本質を把握しさえすればよい。たしかに自然界であれ、人間界であれ、個々の具体的な事実に対する興味はつきないものがある。しかしそれを追うならば、知識は無限に益すことになろう。そうした知識は、一度楽しんだならば、忘れても良いのである。

いまひとつ知識が私にもたらすものは、この具体的な事実に関して、とりわけ私自身に深い関係を持つものである。ある著者に深い関心を持ち、影響を受けるならば、その人の著述にせよ人物にせよ、多くを知りたいと思うであろう。すなわちきわめて主観的な関心からくる知識欲である。そんなことを知ってどうなるという知識でさえ、深い心情的な意味を持つのである。この知識を損ずることは極めて難しい。愛着そのものに基づく知識は、愛そのものが失われないかぎりは、どこまでも益すほかはない。これがたぶん、一般の人の蔵書の大部分を占めるであろう。この場合、広い人間愛をもつ人ほど、たくさんの蔵書をもつことになり、たくさんの個人に関する情報を蓄えることになる。ましてや利害が絡んでくれば、もはや知識というよりもデータの集積に過ぎなくなる。その場合にはかえって、利害関係がなくなり次第、知識の廃棄は簡単である。本来の知識は、単なる利害関係で割り切れないところが、その整理、廃棄を困難にするのである。

究極において知識の目的はただ一つ、私自身の(延いては人類の)この宇宙における存在の意味を探究することである。これは古来あらゆる聖者、賢者が目指したことである。それに関する知識以外はすべてトリヴィアルなのである。すべて生命に利するものであるか、生命の遊戯にすぎないのである。その洞察に達するならば、ほとんどの知識は滅び去っても惜しくはないであろう。この宇宙そのものさえが滅び去る運命にあるときに、人間の知識ほどにいかほどの意味があろうか。ひとつの真理をさとりさえすれば、ほかの知識はすべて無用なのである。知識欲もまた生命の迷いに過ぎないからである。

南朝・梁の好学の天子・元帝は、北朝の西魏に滅ばされた時に、その厖大な蔵書をすべて焼いた。何ゆえか問われて、<万巻の書も滅びを防ぐことができなかったから(読書万巻、なお今日あり。故にこれを焼けり)>と答えたそうである。 |

|

|

| 2019年10月17日(木) |

| 苦と個人の運命 |

|

|

|

生命界の本質が苦であることは、釈迦の教えによって明らかにされた。苦が生命を生み出し、苦が生命を生かし、前進させる。そうであるならば、もはや過去に苦しむ必要はないであろう。どのような生き方をしようと、苦は必然的にともなうのであるから。右へ行くも苦、左へ行くも苦、前へ行くも、退くも苦である。人生はいずれにしても、より少ない苦の無意識的な、あるいは賢者であるならば、賢明な選択なのである。若年期の無明においては、賢明な選択などは、まず出来ないのであるから、そこに無意識の〈運命〉が介入してくる。しかし、どのような運命にあやつられるにせよ、基本的に幸福などはありえないのだ。どんなに幸福そうに見える人生も、苦に基づいているのであるから。そう思えば、おのれの人生の悲惨を嘆くこともないのであり、過去の悪夢にさいなまれることもないのである。

とは言え、なるべく苦の少ない人生を送ることは、賢者の理想であろう。そのような心掛けで生きたセネカでさえ、悲惨な結末を迎えねばならなかったのだが、それが個人の〈運命〉というものなのであろう。そもそも、ある時、ある場所、ある環境で、とある両親のもとに誕生すること自体が、偶然のめぐり合わせであり、偶然としか説明できないものを、<運命>と呼んでもよいであろう。これは因果的〈必然性>とは別であろう。仏教を初めとした、因果的な運命観は、この必然であるが、それだけでは、人生における個々の出来事や行為の運命性を説明しがたいであろう。たしかに身体・肉体、心情的な性質、性格などは、親の遺伝に由来するものであろう。人間の誕生は、一般的には必然であるが、すなわち因果の連鎖の産物であるが、個人の人生における運命においては、そうした因果性の働きは限られていよう。私が人間恐怖症であるのは、私の遺伝的性質ではない。私の性質にそうした弱さがあるのは確かだが、環境的影響の方がはるかに多いのだ。私の行為に影響しているのは、そうした環境的偶然性に負うところが多いのだ。偶然であるからには、そこに必然的なものとの格闘が生じてくる。必然的なものが発現できなければ、それは当然、苦となって現われるのであり、それが私を衝動的にしたり、愚劣な行為にはしらせたりする。要するに生への意志が、無明の中にのたうつのである。

この衝動性は、ある意味で運命的である。私の行為をあやつっているのが、無意識の意志だからである。環境の中での苦が、偶然的であればあるほど、それを避けようとして、無意識の意志が環境そのものを破壊しようとする。それを運命と感じるかどうかは、後になってみなければ分からないのである。オイディプスも衝動を実現した後になって、はじめて運命であることに気づくのである。運命とは、個人の環境の中での、無意識的意志に従った衝動的行為であると定義するならば、運命について考えるには、個人だけではなく、環境そのものの中に働いている意識・無意識の意志との関連においても、それを考慮しなければなるまい。個人の運命は環境によって影響されると同時に、環境にもまた反作用するのである。それを運命の相互性と言って良いであろう。運命的行為が個人にとどまらず、環境を揺るがすことによって、そこに運命的行為の〈呪い〉が生じるのである。すなわち、それを個人が感じようと感じまいと、個人の行為は周囲から呪われることになる。運命とは、個人の意志と他の個人の意志、あるいは集団の意志との、暗闘でもあるからだ。その呪いをふりはらうには、強力な意志が必要であり、そうでなければ懺悔と償いに生きるほかはない。あらゆる〈罪〉は不断の<苦>によって、いつかは赦されることもあろう。

過去をふりかえる時、あるいは過去の悪夢にさいなまれる時、運命の働きについて思いを致すべきである。そうでしかなかった人生であることに気づくであろう。もう一度青年期に帰って生きなおしたところで、やはり同じ条件のもとでは、ほかの行為の選択はなかったであろう。これは考えれば考えるほど、いまいましいことであるが、たとえ別の選択がありえたとしても、それが幸福に導くとは限らず、やはり生命の必然としての苦の人生であったことには違いなかろう。ニイチェのように、勇ましく amor fati などとは言い得ないが、少なくとも運命はそのようなものとして認めるほかはなかろう。 |

|

|

| 2019年10月15日(火) |

| 非我の実践 |

|

|

|

「では、無常であり苦であり変壊する性質のあるものを、どうして『これは、わがものである』とか、『これは、われである』とか、『これは、わが我(アートマン)である』と見なされようか」――「無我小経」早島鏡正訳

* * *

温泉地などで裸の身体を並べていると、足先一つをとってもどれもそっくりであり、どこに私としての独自性があるのか、不可解な思いにかられる。そんなところに私というものがあるわけがないのだが、しかしそれが私の足であり、身体であるという思いは、一種の圧迫感となって、私を窮屈な思いにさせる。なぜ私は身体が私のものであると思いこむのであろうか。あらゆる身体の中の、一つの身体に過ぎないものを。ここに生命体の不可思議がある。

生命は無常であり、苦であり、変壊する性質のあるものである。ここに私の<われ>は密接に結びつけられている。あたかも私が身体そのものであり、身体以外の何ものでもないかのように、生まれたとき以来、そのように感じ、そのように思いこんできたのである。心身のあらゆる苦楽において、私は苦しむのはわれであり、また快楽に耽るのもわれであると感じ、そのように感じるわれと闘いつづけたのである。われと闘いつつ、それをわれと認めざるを得なかったのである。ここに根本の矛盾、自己撞着があった。これを解決したのが、釈迦であった。しかし、釈迦の教えの真髄を知るまでには、あまりにも多くの人生の時間をむだにしてしまった。

この身体はわれではない。この眼はわれではなく、この口はわれではなく、この舌はわれではなく、この耳はわれではなく、この鼻はわれではなく、この顔はわれではなく、この四肢はわれではなく、この皮膚はわれではなく、愚かにもムスコと名づけられているものもわれではなく、食べるものも、飲むものも、排泄するものも、またわれではない。悲しむものも、喜ぶものも、怒るものも、愛するものも、屈辱を覚えるものも、おごるものも、希望をいだくものも、憬れるものも、泣くものも、笑うものも、すべてわれではない。それらはわれではなく、ある一つの生命体なのだ。

知覚も、知覚から生まれるものも、われではない。思惟も、思惟から生まれる観念も、われではない。考えるわれも、われのわれではない。およそあらゆる意志するものは、われではない。そうして、心身に結びつくあらゆるわれを、われではないと観想した果てに、残されるわれこそが、真のわれであり、唯一無二の、純粋自我なのである。この究極の自我は、もはや身体ではない故に、〈空〉なのである。空なるが故に解脱できるのである。空なるが故に、究極の心の平安、ニルヴァーナが得られるのである。

「快楽と不快とを捨て、清らかに涼しく、とらわれることなく、全世界にうち勝った英雄、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。(418)

生きとし生けるものの死生をすべて知り、執着なく、よく行きし人、覚った人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。(419)

神々も天の伎楽神(ガンダルヴァ)たちも人間も、その行方を知り得ない人、煩悩の汚れを滅ぼしつくした真人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。(420)」

――「ダンマパダ」中村元訳

* * *

この苦しむ私は私ではない。この快楽にふける私は私ではない。この欲望し、渇望する私は私ではない。この身体のあらゆる働きは私ではない。この身体そのものも私ではない。この世界は私ではない。この意志は私ではない。にもかかわらず、なぜ私はおびえるのであるか。ライオンや虎や凶暴な人間や災厄を目の前にしたとき、私はなぜおびえるのであるか。おびえるのは私ではなく、この身体・肉体という、一つの生物に過ぎない。それならば私は、その生命体を、危険を前にして、なされるがままに放置するのであるか。おびえの根源を見なければならない。その生き物はみずからの身の危険を感じて、恐怖におびえているのである。そのおびえは私ではない。私ではないが、私はその肉体のおびえを良く知っている。それは生命体が自己を守ろうとするおびえである。その自己は私ではない。私ではないが、私はそれに共鳴するのである。その生命体の自己保存は、私を生命に巻きこもうとする。私は共におびえ、共に苦痛を感じる。しかしそれは、私のおびえでも、私の苦痛でもない。それを私は知っている。そこで私は、おろかな生命体に向かい、〈逃げよ〉と命じるであろう。それは私の働きではなく、理知の働きであるが、単なる生命体にはなしえない、私の介在による働きである。生命体は本能的な行動しか知らないが、私は反省的になることによって、理知の働きを知る。その理知を私は利用し、私のおろかな身体に、適切なアドヴァイスを与えることが出来るのである。このようにして、私は身体を理知的にコントロールし、身体の苦からの離脱の道を、私のおろかな身体に指示できるのである。ストアの実践哲学は、この段階であった。

理性的にこの身体・肉体をコントロールすることは、いまだ身体の世界を少しもぬけ出てはいない。身体・生命体の自己保存(オイケイオシス)を、合理的に秩序だてるだけである。それは自己の周りから世界にまで及ぶのであるが、そのこと自体は、この世界でいかに幸福を獲得するかの、生きる智慧(Lebensweisheit)にとどまるのである。それによって魂・心の平静が得られるとしても、この世界からの超越、解脱にはほど遠いのである。理性は基本的には、それ自体としては無力であり、理知は所詮生命の道具に過ぎないのであるから。生命そのものを超克するには、理性を超えていくほかはない。単なる反省的自我では、理性にとどまるほかはなく、さらに究極の自我を目指すことによって、この世界、生命からの、超越の見通しが開けるのである。その一つが、一見ネガティヴな方法ではあるが、非我の実践なのであろう。

ウパニシャッドが説くようなアートマンは無い。これが釈迦の教えの真髄である。アートマンが無ければ、ブラフマンもまた無いのである。アートマンを脱してニルヴァーナに達したとき、この世界も〈無数の銀河ともども〉消滅し去るのである。この宇宙的な<空>の世界が、釈迦の洞察の根本である。ニルヴァーナに達した聖者は、その<跡>を残すことはなく、その〈行方)を知ることは出来ないのである。釈迦にとって、極楽も天国も神々も地獄も、すべて方便であり、民衆のための〈対機説法>に過ぎなかったであろう。死後の世界も輪廻もないのであり、それらはすべて超克されるべき<この世>なのである。ただ空空漠獏とした究極の存在だけがある。それはこの世界から見れば空なのであり、無なのである。究極の自我がそれに与ることが、解脱であり、ニルヴァーナである。

この人生は私の人生ではない。人生のあらゆる苦悩、過誤、恥辱は、この一つの生命体のものであり、私はそれらを恥じることも、悔いることもなくてよい。それらのすべてを告白しても、私は動じることがなくてよい。それらは生命の罪であり、カルマ(生命の因果)のいたせるところであるから。そのようにして、この人生そのものから離れねばならない。唯一悔いることがあれば、無明に生きたことである。しかしそれもまた、運命であるならば如何ともしがたい。生命界の宿命のままに、私はこの肉体・生命体と、この現象界に共に生きることを余儀なくされた。その限りでは私は、この肉体の指導者として、理性を駆使して、より良い人生を目ざさねばならなかった。しかしあらゆる不利条件、苦難がそれを不可能にしたのである。人類そのものが、宿命的に無明の中にあるからである。人類の宿命を私の人生も辿ったのである。少数の覚者だけが、その無明を照らして、宿命を克服することができたのである。しかしその光輝も、人類の、大衆の、圧倒的な無明の中にうずもれてしまった。

私はいまだに、私のというほかはない、無明の人生の苦悩によって、日々さいなまれる。それが私ではないことが分かっていても、生命の苦悩の根は、はてしなく深いのである。 |

|

|

| 2019年10月13日(日) |

| 第二のおのれ |

|

|

|

おのれに対して優しくなること。

何に苦しむにせよ、他者は何一つそれを和らげてくれるものではない。他者もまた苦しみを持ち、あるいは共感があっても理解がなく、心の表面しか知ることが出来ない。どのように親しい他者や両親であっても、それは同じである。

おのれの苦しみに対して真に共感し、優しくなれるのは、おのれだけである。苦しむものはまさにその優しさを求めているのであるから。

おのれに対して優しい言葉を語りかけることである。決しておのれに厳しくしてはならない。世間や他者は、おのれに対して充分に過酷で、鈍感で、あるいは愛情があっても、人の苦しみに何をしてよいのか分からないのであるから、みずからがみずからに同情するほかはないのである。これは自己憐憫ではない。自己憐憫はある種の泣き寝入りであるが、すなわち自己が自己に甘えることであるが、おのれに優しくあることは、もう一人のおのれに気づくことである。

それをストアは心の中の ruling principle と言っている。すなわち理性的おのれである。それに語りかけるのではなく、それをもっておのれに語りかけるのである。その場合、決しておのれをとがめてはならない。優しくおのれにアドヴァイスすることである。苦しむ胸を、みずから撫でさせるように、優しく語りかけるのである。実はこれは自己暗示の極意でもあるのだ。決して命令してはならない。穏やかな言葉で、説得することである。怒れる心、いまいましがる心、悔いる心、欲望にとらわれる心、懺悔する心、不安な心、すべてそうした苦そのものである心を、みずから理性の言葉でもって優しく慰撫して、苦しみから心を逸らさせることである。

おのれの中にそうした第二のおのれを持つならば、もはや他者に甘えることも、依存しようという心もなくなるであろうし、そうなれば人を恐れることもなくなるであろう。この世界で唯一頼ることのでき、おのれのすべてを知っているものは、おのれ自身のほかにはないのであるから。たぶん神とは理想のおのれなのであろう。神であるおのれがおのれに語りかけるとき、そこには完全なる理解と共感とがあり、その言葉に素直に従うことが、他者の言葉よりもはるかに容易なのである。 |

|

|

| 2019年10月8日(火) |

| 自我の使命 |

|

|

|

苦集滅道が生命界への究極の対処法であることが明らかになったとしても、いまだ問題は残る。それは釈迦が答えなかった、あるいは答えることを避けた問いである。この生命・身体を具えた存在は、なにを目的としてこの世界、この宇宙に生まれたのであるか。ただ単に生命のための生命であるのなら、すなわち類的であれ、個としてであれ、生命界のあらゆるいとなみが、その活動のすべてであるならば、たとえニルヴァーナに達したとしても、やはり生命界にとどまっていることに違いはない。ニルヴァーナもまた、生命界に対する一つの対処法なのである。それゆえ、場合によっては生命界の肯定にすらつながってしまうのである。これは禅宗の僧侶の〈悟り〉に典型的に見られる、ある種の現世肯定なのである。禅の高僧の円満極まりない、アタラクシアの相にだれもが見てとるであろう。修行自体が人生であるならば、それがまさに仏道の至らしめる、穏やかな生命対処法なのである。

しかしながら、仮に修行によってアタラクシア、もしくはニルヴァーナに達したとしても、そこでもってすべての問いが止んでしまうわけではなかろう。あるいは、そこにまだ問いが残るならば、それも迷いと言うことになるのであろうか。いずれにしても、根本の問いは、生命と身体において発現した自我は、なにを目的としてこの世に生きるべきなのか、ということである。あるいは何故に自我は、この地獄のような生命界に生まれなければならなかったか、という問いである。それを前世の因果などという、神話によって答えても仕方がなかろう。問題は、なに故にこの世界に自我が必要なのかという、根本の問いである。動物や植物は自我をもたない。あるいはせいぜい無意識界に没している。そうした無意識的存在は、生命界の手のひらから、決して逃れることはないであろう(たいていの人間もこのレベルを超えないのである)。知的存在の意識的自我だけが、生命に反省を加え、宇宙に根本の問いをいだくのである。

世界意志は盲目であり、それに目的や理念を与えるのがプラトンが探究したイデアであり、絶大なエネルギーである世界意志は、イデアによってその発現の形式をあたえられるのである。しかしそのままでは世界はいまだ盲目である。そこに認識の目としての自我(私)が加わることによって、はじめて世界は反省的となりうるのである。これがショーペンハウアーの形而上学の根底であり、きわめて真理性が高いであろう。自我は宇宙の根本原理の一つなのである。しかし自我は同時に世界の反省的まなことなりうるためには、単に生命に奉仕する身体的自我であってはならず、自己自身に回帰した純粋自我でなければならないとするのが、筆者の立場である。この根源的自我からは、さらに問いが生まれてくるのである。

この身体、この生命は、いわばある種の迷いの産物である。それは生命界全体を見まわせば明らかになる。プラトンやライプニッツにもかかわらず、世界意志は必ずしも最上・最良の宇宙を生み出したわけではないのだ。このような反省は、もはや生命界を超越したいとなみである。自我にもしその存在の目的があるとするならば、こうした生命あるいは宇宙そのものに加える、反省的いとなみ以外にないであろう。物質的宇宙の探究は、まさに自我がこの世に存在していることの、目的の一つなのである。それが生命(その一部としての人類)またはこの宇宙のために資する探究であるかどうかは、無関係である。自我は生命または宇宙に対して、超越的でなければならないからである。さらには、プラトンが模範を示したように、この宇宙のいま一つの相である、精神界、すなわちイデア界の探究が、自我の存在の目的の一つとなる。古代のイデア論者のように、イデア界そのものに到達することがその目的ではないにせよ、この宇宙のイデア的本質を明らかにすることは、自我のなすべき使命の一つである。自我はすでに回帰すべきおのれの世界を持っているのであるから、イデアの希求は探究心というエロスの力による、生命の克服に資することになろう。生命にとってイデアは内在しており(これはアリストテレスの立場でもあるが)、本来探究するまでもないのである。

自我が生命・身体として存在しているかぎりは、生命に翻弄されずに生きるためには、たとえニルヴァーナに達したとしても、たえず真理の探求を続けねばならないであろう。そのこと自体が生命を超越するいとなみであるからだ。そしてまたそれが、この世界での自我の発生の、究極の目的であり、使命であるからだ。一つの比喩もしくは類比にすぎないが、もし宇宙がプラトンの言うように、理想の生命体であるならば、その宇宙に生まれた人間は、そのイデア的宇宙を範型とした小宇宙であることになる。自我が宇宙と生命に対して反省を加え、判定を下すことは、宇宙の創造者に対して、いわばフィードバックを送ることになろう。それを創造者がどのように受けとめるかは、想像しがたいが、少なくともそれが自我の発生の意味であり、この宇宙での自我の使命であると考えることに、必ずしも無理はないであろう。宇宙は無限であり、理性では測り知れない厖大な存在ではあるが、自我もまた唯一者として永遠不滅であり、この宇宙では同等の立場にある。もしプラトンの比喩が正しければ、宇宙の創造者もある種の自我なのである。この宇宙的自我がどのようなものであるか、もはや考えようもないが、もし純粋自我と共通する、ある種の〈空〉なる存在であるならば、自我の帰還する世界は、この〈空〉なる宇宙と必ずしも異なったものではないかもしれない。父なる神とキリストの霊が同一であるように、<空>なる自我と、<空>なる宇宙とは、同一でありうるのである。ここに<わたしが神である>という、神秘主義者の秘儀がひそんでいるかもしれない。 |

|

|

| 2019年10月6日(日) |

| 鶏頭と彼岸花 |

|

|

|

北の方の森の中の公園に、鶏頭が盛りであった。入園料を取るだけあって、見事に咲き揃っていた。もこもことしたコキアも面白い。公園内には山野草の道もあって、めったに見なくなったオミナエシがそろって咲いていた。南の方の川沿いでは、例年のように彼岸花が数百万本も、一斉に咲いた。毎年外国人の姿が増えるようで、アジアの言葉や、ロシア語も、とびかっていた。酔芙蓉というハイビスカスの一種も、今年はよく咲き揃っている。コスモスだけは、黄花をのぞいて、まだ時期が早すぎたようだ。

|

|

|

| 2019年9月30日(月) |

| 苦と同苦について |

|

|

|

苦には二種類ある。ひとつは動物および人間が身体的存在であることから、必然的に生じる苦である。いわゆる生老病死がそれにあたる。生まれることは、それ自体が苦であることは、原始仏教に説くとおりであろう。母胎の中でもさまざまな苦を受け、生まれ出ればたちまち、恐れや不安にかられる。それらの苦はほぼ無意識の苦であるが、それに対する本能的反応は、人間およびあらゆる動物に見てとれるであろう。それはまだ身体的苦の序の口であって、たちまち飢渇の苦が生じ、身体が傷つけられれば、直接的苦が生じる。こうした身体の必然から生じる苦は、老いて死ぬまでつづくことになる。身体の機能はさまざまな故障にさいなまれ、ついに衰えて、身体そのものの機能の消滅という最後の苦が待っている。

この苦が生じる直接の原因は、身体に本能的に具わった自己保存の機能である。ストアの言うオイケイオシスにおけるこの自己自身に向かう機能は、苦を避け快を求めるという環境的な対応であるが、これが生体を保ち、持続させる衝動を生みだすのである。この意味では、苦はポジティヴな働きをしており、この機能がなければ個としての生体の存続はおぼつかない。身体が苦を感じなければ、危険を避けることが出来ないであろうし、飢渇を感じなければ、自然と餓死するであろう。苦は生への意志の本質そのものなのである。生を肯定するとは、苦を肯定することである。苦を否定すれば、当然生を否定することになる。

Epictetus Enchiridion 12

If you want to improve, reject such reasonings as these: "If I neglect my affairs, I'll have no income; if I don't correct my servant, he will be bad." For it is better to die with hunger, exempt from grief and fear, than to live in affluence with perturbation; and it is better your servant should be bad, than you unhappy. (tr.Elizabeth Carter)

(エピクテトス「エンキリディオン(道徳ハンドブック)12」:もし自己を高めたければ、次のような考えをやめよ。<もし仕事を怠るならば、収入が絶えるだろう。もし従僕をこらしめねば、彼は堕落するだろう。>なんとなれば、裕福に暮らしても心乱れているよりは、悲しみと恐れからまぬがれ、餓死する方がましである。きみが不幸であるよりは、きみの従僕が堕落するほうがましである。)

生老病死が苦であることから、そのまま苦を否定するならば、生まれてこなかった方が良いことになり、自殺が最善の解決であることになる。実際そのような解決を取った賢者も多いであろう。苦行者もまた、苦を究極まで追及するならば、それがその相関者である快をもたらさないかぎりは、無意味な努力をつづけるだけであり、実のところ苦を亡ぼすのではなく、苦の結果としての快を亡ぼそうとしているのである(*注)。快を求めるのは、苦があればこそであり、苦であれ快であれ、どちらか一方を亡ぼそうとするのは、根本において錯誤である。苦が苦であるのは、それが快に至らないためであり、快に至ればとりあえず苦は解消され、そこに生の満足が生まれる。しかしその満足を持続させるためには、新たに苦が生じ、その結果として快にいたり、生への意志が充足されねばならない。この連続が、動物および人間の生の実相である。この根本の原理が苦なのであり、苦が唯一ポジティヴであるというのも、この故である。それゆえに、釈迦は生老病死の苦こそが、この世界の根本であると見てとったのである。

*注:「忍耐・堪忍は最上の苦行である。」(ダンマパダ 14章184、中村元訳) 苦に耐えるということは、それが快に至らないように耐え忍ぶということである。怒りはそれを晴らせば、痛快ではあるが、その限りでは、快苦に翻弄されていることになる。

釈迦はしかし苦そのものを否定したのではないであろう。この世界の本質そのものを否定してみたところで始まらない。その認識の上に立って、さらに高い原理を求める他に、解決法はないのである。ストアにとってはそれは理性であった。

About what am I now employing my own soul?

On every occasion, I must ask myself this question, and inquire, what I now have in this part of me that they call the ruling principle?

And whose soul do I have now? That of a child, or of a young man, or of a feeble woman, or of a tyrant, or of a domestic animal, or of a wild beast?

――Marcus Aurelius, Meditations, Book 5 (tr Long)

(「私は今自分の魂をなんのために用いているか。」ことごとにこの質問を自分にたずね、つぎのように自分を調べてみるがよい。「指導理性と呼ばれる私の内なる部分は、私と今どういう関係にあるか。そして今私はだれの魂を持っているのか。子供の?青年の?弱い女の?暴君の?家畜の?野獣の?」――マルクス・アウレリウス「自省録」5.11神谷美恵子訳)

釈迦はこの苦の世界から逃れるために苦集滅道(*注)を説いたが、それは認識の道であって、その修行法も両極端をさけ、無意味な快苦の克服ではなかったようだ。苦行に疲れ、村の娘から一杯の牛乳を恵んでもらった時に、釈迦は果然として苦の意味を覚ったのであろう。あらゆる動物・人間は苦によって生かされていたのである。

*注:「さとれる者(=仏)と真理のことわり(=法)と聖者のつどい(=僧)とに帰依する人は、正しい智慧をもって、四つの尊い真理を見る。――すなわち(1)苦しみと、(2)苦しみの成り立ちと、(3)苦しみの超克と、(4)苦しみの終滅におもむく八つの尊い道(八正道)とを(見る)。」(ダンマパダ

14章190,191。中村元訳)八正道は、正しい見解(正見)、正しい思い(正思)、正しい言葉(正語)、正しい行為(正業)、正しい生活(正命)、正しい努力(正精進)、正しい気づかい(正念)、正しい心の落ちつき(正定)。

その認識の上に立って、修行者がまず行うべきことは、快苦の極端をさけ、心身を清浄にするということであった。その手順が八正道である。その究極において、この生死の世界に動揺しない、確固とした心の状態、ニルヴァーナが得られるとしたのである。

釈迦は身体の苦行によって、この世界の本質を見抜いたのであるが、苦は単なる身体の苦にはとどまらない。釈迦はこの苦の原理を、この人間世界のあらゆる苦の現象に応用していくのである。怒りや貪りや嫉妬などの情念、高慢や虚栄や野心や自己顕示欲や権力欲や名誉欲や屈辱や幻滅や失望や無視などの人間特有の苦の世界がそこにある。これを以前に人間の文化的欲望もしくは苦悩と名づけておいた。これが第二種の苦である。身体の欲は必然的であり、食欲、性欲といった欲は、それらなしに生は成り立たない、本質的な欲であり、苦である。しかし人間世界で普通に欲望と名づけられるものは、動物界には見られない、人間が社会的・文化的存在であることから、その刺激によって生まれた、欲望の心理的肥大化なのである。釈迦が、<あらゆる苦悩は愛より生まれる>(ダーマパダ)というとき、この愛、愛欲はこの肥大化した欲望を指していよう。

もっとも困難な欲望の克服、苦と快の連鎖の超克は、この文化的な苦悩の対処にかかっていよう。この文化的欲望に対処することは、身体的それの克服にまさって困難なのである。身体的苦は、長期の病でないかぎりは、比較的短い期間でなんらかの快(すなわち苦の除去)によって解決される。文化的苦悩は心理的であるだけに、持続的であり、いわゆるトラウマとなって一生つきまとう。最も単純で強力な愛欲の例で分かるように、失恋や喪失の痛手は、一生消えないのである。社会生活での失敗、敗北、屈辱などは、身体的苦痛を忘れさせ、場合によっては身体の消滅へと至らせる。こうした苦悩の根源もまた、欲望そのものを生む、なんらかの苦に発しているのである。嫉妬するものは、なんらかの欠乏から生じた苦の満足が得られないことから、それを得たものに対するいまいましさ、憎悪に苦しむのである。いわゆるルサンチマン(ごまめの歯ぎしり)が文化的苦悩の苦の代表的なあり方である。たとえ社会的・文化的に成功したものであっても、つねに没落の不安に怯えなければならない。この苦の根源を断つことは、人間が社会的存在、zoon politikon であるかぎりは、きわめて困難なのである。それは人間社会そのもの、文明そのものを否定することでもあるからだ。しかし、ここでも極端に走ってはならないのが、釈迦の middle way (中道)であろう。

釈迦自身完全なる肉体の苦の克服に至ったわけでなく、また完全に社会生活を否定したわけでもない。僧集団(サンガ)での生活は規律にみちていたであろうし、病にも苦慮したことであろう。世間一般に対しても、祖国が攻められたときには、二度までも干渉したが、三度目には滅びに任せた。心の乱れを最小限に抑えるための、処方箋を心得ていたのであろう。その中でもっとも効果的な、あるいは仏教にとってもっとも中核をなす心理的方法が、共苦あるいは同苦(Mitleiden)すなわち慈悲の心であったろう。娘を失った母親に対しての説法にそれが典型的に見られる。

「[ブッダは語った]『汝は“娘よ、ジーヴァー”よといって、林の中で泣き叫ぶ。ウッビリーよ、汝自身を知れ、同じ名前のジーヴァーと呼ぶもの、すべて八万八千人の娘がこの墓場で荼毘に付されたが、それらのうちのだれを汝は悼むのか?』

[ブッダに向かって答えた]『ああ、あなたはわたくしの胸にささっている見難い矢を抜きたもうた。あなたは憂いに沈んでいるわたくしのために、娘[の死]を憂える[矢]をとり除いてくださった』・・・」(『テーリーガーター』51−53、「ゴータマ・ブッダ」p.185 、早島鏡正著)

苦はすべての生きとし生けるもの(衆生)に対して共通であるという認識によって、苦そのものの根源への反省に至り、個人の苦しみが和らぐのである。身体的自我から反省的自我への転換の、もっとも効果的な、ある意味で類的意志を用いた方便なのである。このMitleidによる苦の軽減は、同時に道徳の原理ともされうるのだが(ショーペンハウアー)、とくに悲しみや憎悪や怒りなどの文化的苦しみを鎮めることに有効であろう。これを超越的存在の慈悲として、あるいは愛として普遍化し、この世界からの救済の原理としたのが、のちの仏教であり、またはキリスト教である。

共苦はひろく共感(sympathy)の一種であるが、共感とは心理学的にはミラーニューロンにもとづく感情移入(Einfuehlung)であり、生命体に共通の類的意志であるといってよかろう。しかしこれは通常、類の間でしか通用しない。動物は同じ類同士の間で身を寄せ合う。その原理は基本的に快である。すなわち類の中で孤立することが苦である時に、同じ類同士で身を寄せて安心を求めるのである。その苦がなくなれば、個体は独立し、同類の間で争いすら生じる。冬の夜、鳩たちは身を寄せ合って寒を防ぐが、日が出て温かくなるや、たちまちつつきあいを始める。結局sympahtyの根本には、個体の自己保存に基づくエゴイズムがあるのである。それが他の類との関係となると、もはや共感は存在しない。

類と類との関係においては、生命体は基本的に残酷である。もし共感が働いていたならば、個体も類も存続ができなくなるからである。残酷とは、基本的に他者や他の類に対して無関心になることである。毎日豚肉や牛肉や魚を食べていて、残虐な気持になることはないであろう。そこには共感も共苦もないのだ。それでいて、動物としての豚や牛や、魚にすら、共感を覚えることは可能なのだ。そこには食欲という生存の基本的な法則が働いていて、なんらの共感をも覚えない状態に、動物および人間の心理をあやつるのである。他者や他の類の苦を無視することが、生命の掟なのである。無関心であるならまだ良い。生命体が悪魔的であるのは、さらにそこに残虐の心理が働くからである。特に高等の生命体においてこの傾向は顕著である。

猫はとらえた鼠をなぶり、大きな魚は小さな魚を何度も口から出してなぶることがある。シャチはとらえたアザラシなどを、何度も波の上へ放り投げる。人間の残虐さについては、例を出すまでもなく、だれもが知っているし、みずからも覚える快感である。共苦どころか、相手の苦を楽しみさえする、まさに<悪魔的>といってよい生命体の快なのである。快であるからには、残虐にも苦があるはずである。それは生命体の心理的なストレスであって、それは食欲のように単純に満たされるものではないのである。弱肉強食の生命界の絶えざるストレスが、残虐さを生みだすのである。人間のように、その競争がさらに社会的、文化的に広がることによって、一般の生物以上に、そのストレスにさらされて、他者や他の類に対する無関心と残虐さが、この上なく増大していくのである。人類ほど、他者や他の類に対して残酷な生命体はないからである。これは民主主義も平和主義も救うことのできない人類の宿弊である。

生命体にとって、同苦ということがいかに困難であるか、それが欺瞞におちいりやすいことが、以上で納得がいくであろう。ニーチェはそれが自己満足にすぎないことを喝破したが、たしかにおのれの苦を和らげるために、同類の苦に共感するのであるから、結局個体のエゴイズムに発しているのである(私の苦は人のそれに比べればまだましだ。不幸な人に比べれば、私はまだしも幸運だった)。共感にせよ共苦にせよ、逆にそれを受ける人の側では、かえってプライドが傷つき、思わぬ反撥を受けることになりかねない。それによって共感する側もおのれのエゴイズムに気づかされ、不快を覚えることになる(心配してやったのに)。人間同士の間では、共感も共苦も、それを表明するには実に慎重でなければならない。

釈迦にとってはそれは方便(対機説法)であったろう。苦そのものを克服しないかぎりは、最終的解決にはならないのである。ニルヴァーナに達したものには、もはや苦も快もないのであるから、他者の苦によっておのれの苦を鎮める必要はないのである。それならば、人間世界のあさましい感情のやりとりではない、釈迦の言う慈悲とはなんなのであるか。すでにニルヴァーナに到達したもののみが、はじめて感じる心境であろう。ごく普通の人間であっても、愛の対象である者が苦しめば、その苦しみが共感によって愛するものの心に苦を生み出し、相手の苦を軽減することによって、おのれの苦を鎮めようとするであろう。人間同士に真の愛があれば、お互いの苦を鎮めようともするであろう(私のために悲しまないで)。ニルヴァーナにおいてもやはり、この苦が苦を生みだすという共感は失われないのであろう。釈迦ほどの人物においては、その共感の苦は、見返りのない、この宇宙、衆生に対する、限りない哀れみであると言えよう。本来存在してはならなかったこの世界に対する、創造者の慙愧の念であると言ってよいかもしれない。それゆえに、より良い世界、極楽への祈念が生まれるのである。 |

|

|

| 2019年9月27日(金) |

| 類的意志の反撃 |

|

|

|

肉体の欲望の蔑視、抑圧によって、精神の安定を図ろうとする時、肉欲の強力な抵抗を抑えこむことになるので、場合によってはあやうい人格分裂を起こすことになる。この分裂的関係は、単に個体の内面にとどまらず、類的意志全般において起こりうる精神的葛藤である。肉体の生理的欲望そのものは、その抑圧によって様々な神経症的症状をもたらすことは、フロイトが明らかにした。生理的・無意識的欲望を、象徴的に、悪として実体化もしくは人格化したり、それとの格闘において、善なる存在を実体化したりするのが、その典型的病態である。肉欲の衝動を悪魔の誘惑とし、それからの救済を善なる神や天帝の加護に求めたりする、神話的ふるまいがそれである。しかし、それは単に神話的、象徴的ふるまいであるばかりではない。それは〈現実〉の葛藤なのである。

肉欲は盲目的・衝動的な類的意志に発するものであり、それが発現するとき、意識的人格は、あたかも暗黒の存在者によっておのれという存在そのものが乗っ取られたかのような違和感、恐れ、あるいは場合によっては滑稽感を覚えるのである。性行為においてはだれもが無我に近くなるであろう。もし人格意識を保ちすぎるならば、嫌悪感や滑稽感に襲われるであろう。あるいは逆に、暗黒の存在そのものになりきるならば、そこに残虐や被虐やその他の様々な汚猥にみちた倒錯が生じるであろう。いずれにしても、そこに求められるのは、快楽以外の何ものでもない。肉体のもっとも強力な欲求が快楽であり、あるいは快楽こそが肉体の本質であると言ってよかろう。それの最も集約的にあらわれるのが、類的意志の焦点とも言える性欲であり、性行為である。

自我の肉体からの解放、救済の最大の難関は、したがってこの肉体の快楽の欲求をいかに克服するかにあるのである。すでに何度も論じたように、世に自我といわれるものは、身体的・肉体的自我のことであり、まったく肉体にとらわれた、肉体と一体化した自我である。インド人はこの肉体的自我をアートマンと呼んで、まことに現世的に、この世界の創造者であるブラフマン(世界意志)と〈一如〉(同一の真理)であるとした。ヒンドゥーで性愛が重んじられるのはその故である。こうしたアートマンを否定したのが釈迦であるが(*注)、結局仏教はインドから脱出することになった。まさに肉体の快楽との格闘が、仏教の修行であったからだ。釈迦はしかし快楽をがむしゃらに否定したわけではなく、極端に走れば必ず肉体の逆襲を受けることを見抜いて、middle

way(中道)を説いたのである。

*注:「修行者たちよ、汝らはつぎのことをどう考えるか。いろ・かたちあるものは常住であるか、あるいは無常であるか」

「尊師よ、無常であります」

「では、無常なるものは苦であるか、あるいは楽であるか」

「尊師よ、苦であります」

「では、無常であり苦であり変壊する性質のあるものを、どうして『これは、わがものである』とか、『これは、われである』とか、『これは、わが我(アートマン)である』と見なされようか」

「尊師よ、そんなことはできません」

「感受作用・・・表象作用・・・形成作用・・・識別作用は常住であるか、あるいは無常であるか」

「尊師よ、無常であります」

「では無常なるものは苦であるか、あるいは楽であるか」

「尊師よ、苦であります」

「では、無常であり苦であり変壊する性質のあるものを、どうして『これは、わがものである』とか、『これは、われである』とか、『これは、わが我(アートマン)である』と見なされようか」

「尊師よ、そんなことはできません」

・・・・・・

「・・・修行者たちよ、このように観察し、教えを学ぶ聖なる弟子は、いろ・かたちあるものを厭い離れ、感受作用を厭い離れ、表象作用を厭い離れ、形成作用を厭い離れ、識別作用を厭い離れる。厭い離れたとき、貪りを離れる、貪りを離れるから、解脱する。解脱したとき『わたくしは解脱した』と知る者になる。すなわち、『輪廻の生まれは尽きた。清らかな行いは修められた。なすべきことをなしおえた。もはやこのような迷いの生存を受けることがない』とさとるのである」

――『無我小経』「ゴータマ・ブッダ」p.261-262、早島鏡正著

自我はそれ自体では無力であり、その本質において無欲である。すなわち<空>である。空であるものがこの世界に発現するのは、たしかに世界意志(それをデミウルゴスと名づけるにせよ、ブラフマンと呼ぶにせよ)がその個別化において、自我を実体化したからである。それによって現象の世界(色)が、意識的存在において発現する。実体化した自我は、おのれの存在と世界意志の動的エネルギーにみちた肉体とを、区別できないのである。しかし、意識的存在者である自我は、その意識によってとらえた世界を客体化し、おのれ自身を主体化することによって、おのれ自身に還る可能性を与えられるのである。現象を生み出しているのが、<わたし>の働きであることを知るからである。現象を解消することによって、わたしは個としての肉体を生み出している世界意志とも切りはなされる。わたしはもはや肉体ではないからである。

この究極の自我の状態を、釈迦にならってニルヴァーナと呼んでおく。ここに至る道は平坦ではなく、限りない苦難に満ちているであろう。世界意志とりわけ類的意志は、様々な魔となって現われ、自我のこの世界からの離脱をくい止めようとするであろう。その誘惑の力は巨大であり、個の意志は容易にくじけてしまう。単に個の肉体に潜む誘惑ばかりではないことをすでに述べた。さらに強力な魔の力は、類的意志の産物である、社会や国家や民族などが及ぼす、圧力である。すでに肉体そのものが社会化されており、社会的・国家的管理を受けており、それからの逸脱ましてや解放が阻止されているのである。身体・肉体は家族や国家に所属するものとされ、あたかも自由に処分することが悪であるかのような、あたかも物品であるかのような扱いがなされるのである。それが最も極端にあらわれるのが、戦争における、軍隊であるが、日常的な相互監視である道徳や倫理においても、個人の肉体に対する干渉と管理は、法とタイアップして、自我を類的意志に縛りつけているのである。肉体から解放されるには、まずもって肉体の自由を獲得しなければならない。肉体自身を自己自身で管理できる状態においてこそ、そこからの自我の解放も可能になるのである。自我の肉体に対する超越は、この二重のプロセスにおいてなされるのである。

このような状況の中で、自我を肉体に縛り付ける強制は、単に外的な圧力ばかりでなく、それの精神化した内的圧力となって、内面からも自我を支配するのである。それをフロイトは超自我と呼んでいる。超自我は単に概念的・道徳的教訓などではなく、それが実際の圧力となって、自我の身体的および思想的いとなみを支配するところに、その恐るべき魔力がある。超自我は基本的に無意識界に沈みこんだ、類的意志の範疇命令である。両親に対する恐れ、大人や社会や国家に対する恐れ、それらが幼児期において、絶対の服従を強いたことによって、とてつもない不安のかたまりとなって無意識界にばん居しているのである。この類的意志に対する畏怖と恐れが、自我の肉体及び類的意志一般からの解放の、最大の難関となっている。釈迦が父親や妻子や太子としての地位を棄てることをもって、修行を開始したのは、この第一にして最大の関門をクリアーしたのである。ニルヴァーナに至るまでは、これらの類的意志の魔は、さまざまに釈迦を襲ったことであろう。意識的自我は、今日の無意識心理学が説くように、とてつもなく巨大な氷山の、わずかに海面に出た部分にすぎないのである。この不安定な意識的自我をもって、タイタニックをも砕いた巨大な類的意志をコントロールすることは並大抵ではない。これを正面から克服することを釈迦は避けたのである。これが八正道であり、対機説法であり、中道である。社会道徳との妥協を行うことによって、危機を回避したのである。少なくとも肉体として存在しているかぎりは、類的意志の要求を、ある程度うけ入れなければならないのである。そしてそれをスムーズに行う方法、もしくは心掛けが〈慈悲〉の心であった。すなわち〈苦〉に対する共感(Mitleid)である。

類的意志の魔、超自我の魔は、単に比喩や概念ではないと述べた。そのことは実際にそれと闘ってみた者には、身をもって実感できるであろう。それは日夜、魔となって意識を襲うであろう。無意識界の根底には世界意志があり、世界意志は万物の根底であり、当然ながら人類という類の根底をなしている。そこには人類共通の意志あるいは全体への意志が潜んでおり、ある意味で人類の運命を支配している。それは類的意志であるから、それに逆らう個の意志には、魔となって現われるのである。〈類がすべてであり、個は無である〉という、ショーペンハウアーの言葉を思うべきである。同時に、世界意志は個の運命をも支配していることは、ショーペンハウアーの<個人の運命〉についての卓抜な論文(*注)に、控え目に暗示されている。

*注:Transzendente Spekulation ueber die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksale

des Einzelnen (Parerga I)「個人の運命が一見意図的に思われることについての超越的考察」。